楽譜のお勉強②マウロ・ランツァ『謝肉祭と四旬節の争い』

うちの書棚に眠っている楽譜を音源と併せて読んでいく記事のシリーズ、第2回はイタリアの作曲家マウロ・ランツァ(Mauro Lanza, b.1975)の弦楽八重奏曲『謝肉祭と四旬節の争い』を見ていくことにします。

私は2009年にドイツのケルンに勉強のために移住し、2013年からはフリーランスの作曲家として、また2014年からは音楽大学の非常勤講師も務めながら生活してきました。現在はデトモルトという街に住んでいて、ケルンとデトモルトを含むノルトライン・ウェストファリア州はとても現代の新しい音楽のシーンが盛んで、大きな現代音楽祭がいくつもあります。規模の上では何といっても一番大きいのはケルンのアハト・ブリュッケン音楽祭なのですが(ウィーン・フィルやニューヨーク・フィルが作曲家に依頼した新曲を初演しに来たりします)、この音楽祭はまだ若く、世界的な知名度は高くありません。もう一つ重要な音楽祭として、歴史も長く、西洋音楽史にも名を連ねるであろう作品がいくつも生まれた音楽祭がヴィッテンという小さな街で開催されています。

ランツァの『謝肉祭と四旬節の争い』はこのヴィッテン現代室内音楽祭で2012年に発表された作品です。アルディッティ弦楽四重奏団とジャック・カルテットを合わせた弦楽八重奏(ヴァイオリン4人、ヴィオラ2人、チェロ2人)のために作曲されています。2010年代前半は、アルディッティ弦楽四重奏団の名前を現代音楽祭で非常によく目にする時期でした。この四重奏団は現代音楽のシーンを長らく牽引する存在ですので、それ以前も単体ではよく見かける名前だったのですが、丁度アルディッティ弦楽四重奏団に学んだ若い弦楽四重奏団が育ってきたこともあり、アルディッティの他にディオティマ・カルテット、ジャック・カルテットと組み合わせて、たくさんの弦楽合奏作品の委嘱が市場に溢れていました。

この作品の初演を私は聴きにいきましたが、2012年のヴィッテン現代室内音楽祭は会心の作品が多数発表された良い年でした。その中でランツァのこの作品は音楽祭全体の演目の中でもすばらしく、記憶に強く残る作品です。タイトルの『謝肉祭と四旬節の争い』(Der Kampf zwischen Karneval und Fasten)は、16世紀オランダ(当時ブラバント公国)の画家ピーテル・ブリューゲル(父)(Pieter Bruegel de Oude)による同名の絵画から取られています。

(»Der Kampf zwischen Karneval und Fasten« by Pieter Bruegel de Oude、美術史美術館蔵)

曲と絵の詳細な関連は不明ですが、ブリューゲル(父)の絵画には子細に当時の人々の生活が描かれておりますし、聖書を題材にした作品でも描かれているキャラクターたちの一人一人から物語を感じることができるような迫力があって、後世の芸術家がインスピレーションを受け続けていることは納得がいきます。私はウィーンの美術史美術館には行ったことがなく、この絵画の現物を見たことはありませんが、ブリュッセルのベルギー王立美術館で彼の作品を何点か見たことがあります。一枚の絵をずっと見つめて描かれている人物たちの見据える先に想いを馳せたりしました。

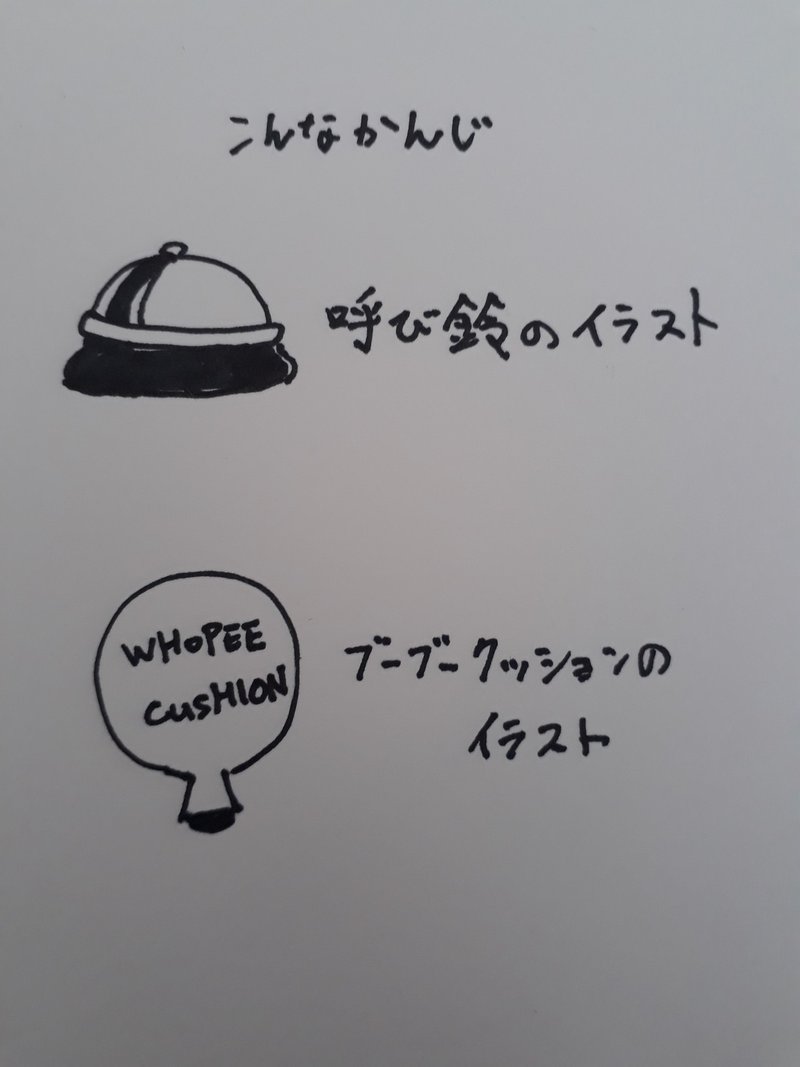

ランツァの『謝肉祭と四旬節の争い』では、弦楽器奏者たちは自分の楽器以外の小道具も演奏します。これは彼の作品に非常によく見られる特徴で、一見するとユーモアに溢れる作品のように思えるのですが、それぞれの小道具の音質が楽曲内で大変よく意味を持って混ざっており、演奏行為が独特の儀式性を獲得します。この作品では、第2ヴァイオリン奏者、第3ヴァイオリン奏者、第1ヴィオラ奏者がブーブークッションを、第4ヴァイオリン奏者が呼び鈴を、第2ヴィオラ奏者が鳥笛(ツバメの鳴き声のもの)を演奏します。ブーブークッションと呼び鈴は床に置かれていて、足で踏みつけて演奏します。

また、各弦楽器はどれか一本の指定された弦をプリパレーション(楽器に細工をして音色等を変えておくこと)をしています。プリパレーションにはパタフィクスという接着剤が用いられ、これは画鋲などの替わりに壁にポスターを貼ったりするのに適した粘土上の素材で、後が残らずにきれいに剥がせて、必要な適量をちぎって使えるのでドイツではよく使われているものです。二人のチェリストはさらに駒の先の通常弦を演奏しない部分に編み棒を差し込んでおく指示があります。この編み棒は、はじいてビィーンという音を出したりするのに使います。これらの小道具類は、写真付きで楽譜の冒頭に説明されていて、演奏家が素材探しに困らないよう工夫してあります(パタフィクスに関してはメーカーも指定してあります)。楽譜上でこれらの小道具を演奏するときにはイラストを用いて図示してあるのです。

プリパレーションに関しても具体的な指示があり、楽器によって異なりますが、指定された弦の第8倍音、または第4倍音を演奏する時に触れる弦上の位置に適宜調整した分量のパタフィクスを巻き付けるように書かれています。調整した分量というのは、それぞれの楽器に対して具体的な複雑な和音(マルチフォニック)が書かれており、その弦を演奏したときにそのマルチフォニックが自然に鳴るように調整するように指示されています。弦の振動を操作して倍音の構成率を変えるために起こる音響現象なので、いずれも大変に込み入った複雑な和音です。また、弦を普通に弾くときのように楽器が共鳴しなくなるので、ひなびた音質が得られ、ロングトーンで伸ばしたりすると怪しい気分のコラールが聞かれるのだろうと想像ができるのです。

楽譜を読んでいくと、非常に弱い強弱記号で無からピアノ(弱奏)までのクレッシェンドとデクレシェンドが全楽器間で滲み合っています。通常の音もありつつ、先に述べた複雑な和音も混ざってくるので、本当に響きの滲み合いという表現がピッタリ合います。しばらくすると呼び鈴が鳴ります。明らかに異質な音で聴き逃すことはありません。このシグナルを合図に、3人の奏者の音型が一瞬身じろぎします。それまでは、ロングトーンの混ぜ合い一本でしたが、いきなり32分音符で動きのあるメロディーが聞こえるのです。また、このタイミングで、チェロが編み棒を弾きます。ビヨーン、ボヨョョン、と編み棒が弦の間で弾かれてリバウンドしながら震える音が聞こえ、その余韻としてメロディーの身じろぎが聞こえるのです。しかしこれは静かな水面に起こる波紋のようなものなので、明瞭な旋律線を構成することはなく、すぐにまたロングトーンの掛け合いへと収束します。この一連の流れがしばらくの間、ロングトーンや波紋の長さのプロポーションを変えながら続きます。

曲が進み、音の掛け合いのプロポーションは密度を増していきます。そして中盤に差し掛かって弓に強い圧力をかけて弾くことで得られる軋みのノイズが入ってきます。最初は控えめに、断片的に、コラールへのコメントのように。この軋みが次第に分量を増してきますが、基本的には短い音でお互いの奏者が声を掛け合っているかのような立体的な効果になっています。短いノイズの掛け合いが続く中、ちょっと質の違う音が混ざってくるのですが、十分に軋みのノイズと似ているため、今まで出し惜しみして使っていなかった弦を弾いたのかな、と思って確認すると全然違いました。ブーブークッションです。弦楽器の音質にブーブークッションの音は完全に紛れています。笑ってしまうこともないくらい繊細で美しい表現でした。

曲は次第に密度を薄めていきます。後半ではコル・レーニョ奏法(弓の毛ではなく、反対側の木の部分で叩いたり弾いたりする奏法)が現れ、ピッツィカートと混ぜて、ピチパチと繊細な音が点描的に広がります。たまに鳥笛を聴きながら。この炭酸水の泡のような音質を弦楽器で表現する音楽は、現代の新しい音楽の流行の一つで、あまりにも多くの作曲家が手を出している表現であり、作曲家のセンスが問われるものなのです。ランツァのこの作品では、前半からじっくり聴かせてきた異質なコラールにリズミカルなノイズの中間部を経て、十分にコントラストを聴かせる表現になっていると思いました。

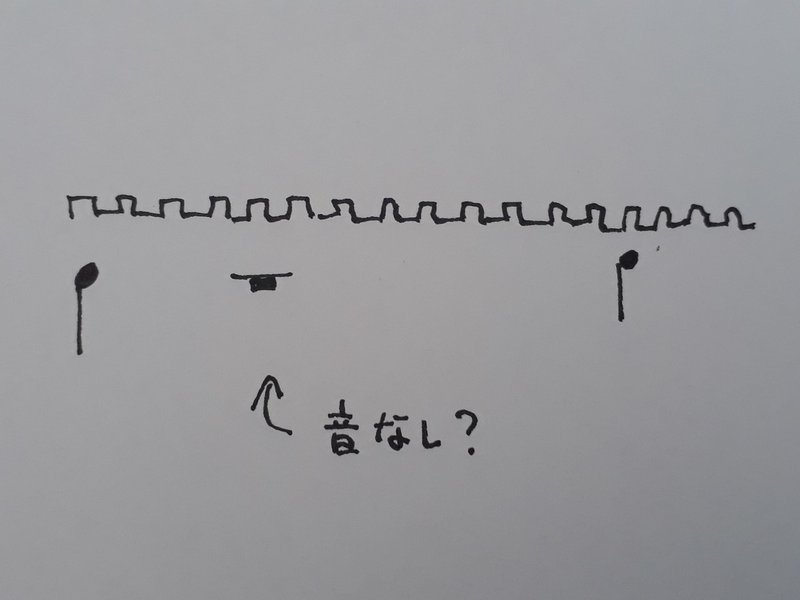

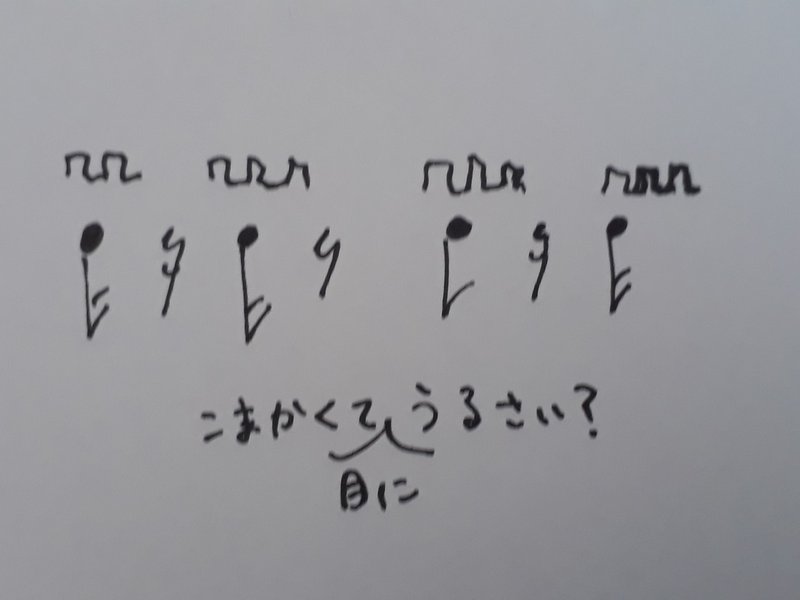

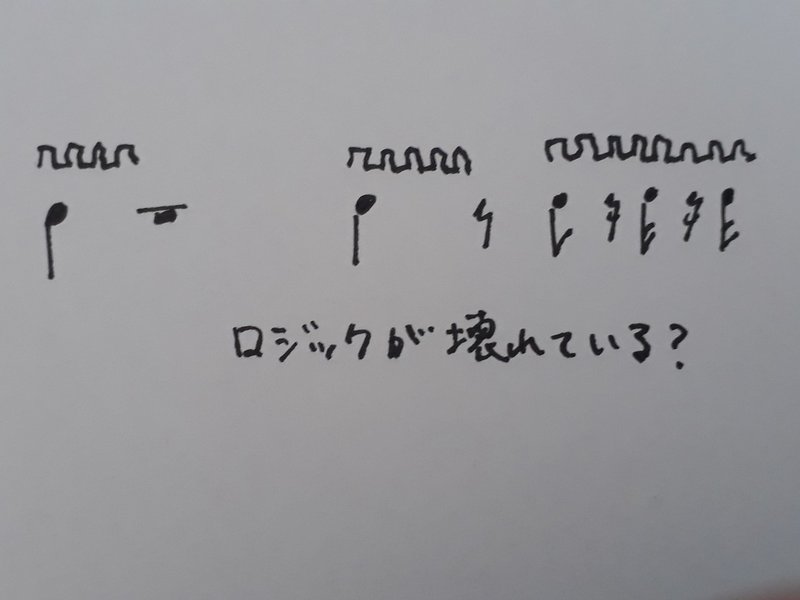

楽譜を読んで読みづらかった要素が1点と、納得するのに時間を要したことが1点あります。まず読みづらかったのは、弓に圧力をかけて軋みのノイズ音を出すグリド(グリダート)奏法です。ランツァは、今日この奏法を記譜するときに用いられることが多い、四角くカクカクしたジグザグ線を用いています。彼はこの線を、その奏法が途切れるまで伸ばして引いていました。

要は、「ここからここまではこの演奏方法ですよ」という鉤括弧の役割を持っているのです。上の例は私が作った極端なものですが、休符上にも線が続いており、上図の例ではシンプルですが楽譜上では更にいくつものパラメータが書かれており、なおかつ8人の奏者による層が重なり合っているので、油断すると図形的にそこに音があるように見えてしまうのです。長い休符を挟む際には一度切った方が読みやすいのでは、と思いました。ただ、短い休符を挟んでコンスタントに繰り返す場合、いちいち切ってみると今度は楽譜が目にうるさくなります。

なので、楽譜の整合性を考えてそちらの利を取ったのかと考えもしたのですが、私はそもそも楽譜の整合性というのは演奏家には相対的に読まれることが多いと思っているので、自らが記譜のプロセスで設定した理(ことわり)から自由になっても良いのではないかと考えています。簡単に言うと、上述の記譜の状態は一つの作品内の記譜として同居しても問題はあまり起こらない、という考えです。演奏家の気質にもよる問題なので、一概に言い切ることは難しいですが。楽譜を読むときに目を走らせる「感覚」というのが、思いのほか大事なことなのではないか、という考えです。

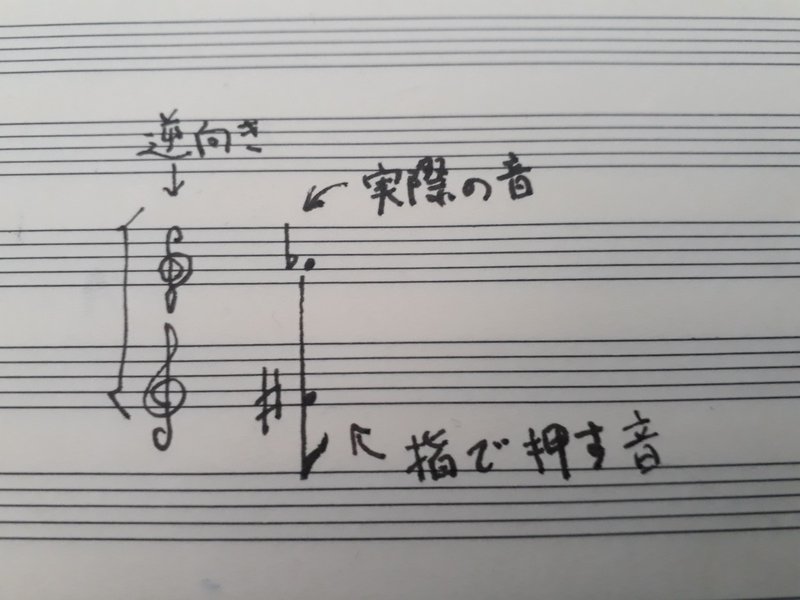

もう1点、納得するのに時間を要したものは、逆向きに書かれたト音記号とヘ音記号です。モーツァルトの有名な作品のように、向かい合って座した奏者が上下のどちらからでも読めるように作曲した、というものではありません。ト音記号とヘ音記号が逆向きに書かれているとき、通常の音部記号と組み合わせて記譜されます。

上段に書かれたピッチは、下段に書かれた音を指で押さえて、通常演奏するときに弾くのとは逆側を演奏すると得られるピッチです(駒側ではなく、糸巻き側の指板上を演奏するということ)。読み方は普通のト音記号、ヘ音記号と一緒です。逆側を演奏するのだからと、言いたいことは分かるのですが、逆になっているピッチとはそもそも何か、と考えてしまいます。最終的に、「普段と逆側を演奏することが図形的にすぐに目視出来ることがメリット」と納得しましたが、やはり音高自体が別の異次元の何かを表しているような違和感を否めない感覚が残っています。(実際、下段のト音記号を先に書いて、後から上段のト音記号を書いたのですが、書くだけでものすごい違和感を感じました。渦の中心を正しく定められている自身が持てないのです。)

マウロ・ランツァの『謝肉祭と四旬節の争い』は、ヴィッテン現代室内音楽祭2012のドキュメントCDに収められています。アルディッティ弦楽四重奏団とジャック・カルテットの演奏です(演奏時間約13分)。このCDはプロモーション用のドキュメントCDなので、音楽ショップ店頭でご注文いただくことはできません。しかし、音楽祭開催時(毎年春頃)にロビーで売っています。バックナンバーも豊富にあり、ヴィッテン市の文化フォーラムにお問い合わせいただくと注文して購入することも可能です。以下に文化フォーラムのリンクを掲載しますが、CD自体が販売目的で作られていないため、ネットショップ等はありません。コンタクトフォームから用件を直接メールしていただく形になります。私が当たり年と感じた2012年のドキュメントCDには、他にジェイムズ・クラーク、ブリギッタ・ムンテンドルフ、ハンス・アブラハムセン、クラウス・ラング、ナオミ・ピノック、シモン・ステーン=アナセン他の作品が収録されています。

https://www.kulturforum-witten.de/kulturbuero/

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。