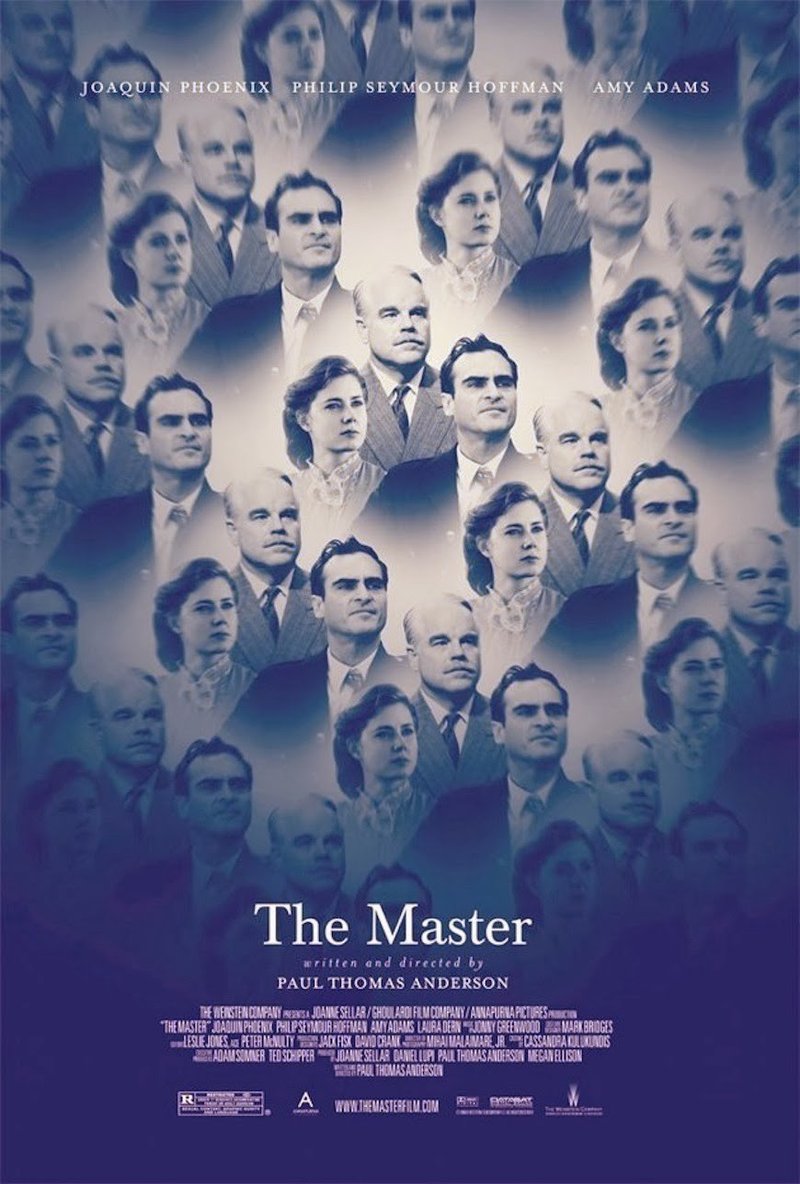

いつかどこかで見た映画 その8 『ザ・マスター』(2012年・アメリカ)

“The Master”

監督・脚本:ポール・トーマス・アンダーソン 出演:ホアキン・フェニックス、フィリップ・シーモア・ホフマン、エイミー・アダムス、ローラ・ダーン、ジェシー・プレモンス、ラミ・マレック

ポール・トーマス・アンダーソン監督の映画は、「家族」や「父と子」をめぐるものだーーとは、よくいわれる。実際、『ブギーナイツ』ではバート・レイノルズとマーク・ウォルバーグが“疑似父子”のような絆で結ばれ、『マグノリア』はトム・クルーズとジェーソン・ロバーズの親子の確執が、映画のひとつの焦点になっていた。さらに、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』におけるダニエル・デイ=ルイスは、エゴの固まりのような男でありながら、肉親を喪った男の子を自分の「息子」として引き取るのだ。『パンチドランク・ラブ』はいささか異色だが、そこでも主人公のアダム・サンドラーは、7人の姉(!)の存在に悩まされてきた長男という“家族のモンダイ”を抱えた男だった。

そもそも、26歳で撮った長編デビュー作品『ハードエイト』で、すでにこの監督は、初老のギャンブラーとその弟子になる青年との、「父と子」のような関係を描いていたのである。ここまでくると、「家族」や「父子」という主題は、アンダーソン監督にとって単なるモチベーションというより、もはや映画創造における切実な“偏執[オブセッション]”ではないのかーーとすら思えてくる。

そして、長編第6作となる『ザ・マスター』でも、ホアキン・フェニックスとフィリップ・シーモア・ホフマンの関係は、指導者[マスター]と弟子という以上にここでもまた“父と子”そのものだ。というかこの映画は、“お互いのなかに「父親」と「息子」を見出そうとした男たち”の物語なのである。

ホアキン・フェニックスが演じるのは、第2次世界大戦に水兵として従軍していたフレディ。南の島で魚雷内の工業用アルコールを使った怪しげな自家製カクテルを造っては飲んだくれ、本国に戻ってからも精神状態に問題ありということで、軍人復員病院に入院していた男だ。退院後はデパート内で客のポートレイトを撮る写真屋の職に就くが、相変わらず酒と女漁りにふける毎日。挙げ句には客相手に暴力沙汰を起こしてデパートを辞め、農場の季節労働者として放浪生活を送るようになる。

これまでもP・T・アンダーソン監督の映画は、登場人物の「内面」やら「心理」やらをわかりやすく説明するものではなかったが、本作ではそれがより徹底されている。いったいこのフレディという主人公が、どんな精神的な問題を抱えているのか、あるいは単なる粗野なアル中というだけの男なのか、観客は最後までわからない。ただ、父親はおらず、母親も精神病院に入院しているという身の上や、戦争で日本兵を殺したことが確実に“影”を落としていること。さらに、従軍前につき合っていた少女がいたものの、結局彼女は他の男と結婚して家庭を持ったことが、後になって知らされる。もっとも、それらにしてもただ“それだけのこと”として語られるだけだ。

ところが、農場でもトラブルを起こして追われたフレディは、偶然乗り込んだ船でランカスターという男と出会う。自分を作家であり医者であり哲学者だと語る彼は、「コーズ」という教団のカリスマ的な指導者だった。不法侵入者であるフレディを、ランカスターはこころよく迎え入れる。そうしてフレディは、下船後もそのまま教団に残ることになるのである(……本国アメリカでは、それがトム・クルーズやジョン・トラヴォルタなども深く帰依する「サイエントロジー」という新興宗教[カルト]団体と、その創始者L・ロン・ハバードをモデルにしていると騒がれたという。が、たとえそれが事実だろうと、この映画にも、観客にとっても、まったくどうでもいいことには違いない)。

初対面でありながら、なぜかお互いを気に入ったフレディとランカスター。教団内の誰もがフレディを危険視するなか、ふたりは信頼関係を深めていく。いぶかる妻ペギーや家族の者たちに「フレディの迷い傷ついた魂を救済することが、我々の使命なのだ」とランカスターは弁明するものの、彼らの姿は、教祖とその信者というよりもはや「父と息子」のそれに他ならない(このあたり、ふたりの関係はほとんど『ハードエイト』の“変奏”といって良いだろう。あのアンダーソン監督の長編デビュー作品でも、初老のギャンブラーと青年は、出会った時からすでに師匠と弟子ではなく「父と子」の絆でむすばれるのだった……)。

ーーランカスターのもとにとどまってカウンセリングを受け、教団の批判者には暴力で口を封じるフレディ。信者たちの屋敷を転々としながら行われていた「コーズ」のセミナーも、やがて大きな会場で開催されるなど、教団は順調に発展しているようだ。その一方で、次第にフレディはふたたび苛立ちを募らせていく。そしてある日、ランカスターたちと砂漠でバイクを走らせる気晴らしに出かけたフレディは、そのままバイクに乗って彼らのもとを去ってしまうのだ(……この時、バックに流れるショパンの『別れの曲』をカバーした女性ボーカル曲の、何という叙情とユーモア! と同時にこの砂漠での場面は、ジョナサン・デミ監督の『メルビンとハワード』へのめくばせというかオマージュでもある)。

前述したように、アンダーソン監督は観客にわかりやすい「答え」を、あるいは「見方」を用意してくれない。どうしてフレディは酒に溺れる破滅的な生き方をおくっているのか、どうしてそんなフレディをランカスターは気に入ったのか、どうしてフレディはあれほど信頼していたランカスターのもとを去ったのか……。

監督自身はインタビューに答えて、《ふたりの関係はまさに愛憎まじったラブストーリーと言えると思う。または、父と息子という関係性もテーマになっていると思う》。また別のところで、《これは2人の“ブロマンス”(ブラザー・ロマンス)だ。フレディはマスターを独り占めできない。なぜなら彼はたくさんの人々を助けなければならないから。だがフレディもまた、一人の人間にコミットできる男ではないんだ。(中略)マスターはフレディを救済したかった。救いたかった。彼を抱きしめて、ポケットに入れておきたかった。と同時に、彼から噛まれる事のスリル感も味わいたかった》。

なるほど、確かにふたりの関係は“ブロマンス(とは、精神的な絆で結ばれた男同士の友愛を表す語)”と呼ぶにふさわしい。と同時に、自身で言及している通り、これまでのアンダーソン作品同様に「父と息子という関係性」が、ここでも追求されているようにも見える。

しかし、この『ザ・マスター』におけるフレディという存在は、これまでこの監督が描いてきたどのキャラクターとも一線を画すのではないだろうか。ーーそう、確かに彼はランカスターに「父親」を見出した。が、フレディは、やがてその「父と息子という関係性」そのものに苛立ちを見せるようになる。彼は、ランカスターが自分に求めているもの、つまり「救済したかった。救いたかった。彼を抱きしめて、ポケットに入れておきたかった」という“保護者”然とした願望に対して、次第に反発していったのだ。なぜならフレディとは、決してひとつところに定着し定住できる人間ではなかったから。彼は、誰の「息子」にもなれない男なのである(「だがフレディもまた、一人の人間にコミットできる男ではないんだ。」……)。

ーー戦争から戻ったらいっしょになろうと約束した娘がいながら、何年も故郷に近づこうとしなかったフレディ。教団を去った後、彼はようやく彼女の家を訪ねるが、すでに何年も前に結婚して別の土地で暮らしていると聞かされる。その時フレディは、落胆しつつどこか安堵しているようにも見える。そもそも映画の最初の方で、フレディが自らデパートの写真屋という職を台無しにするのも、見るからに「安定した家庭人」である客たちへの苛立ちと、“このままでは自分もここにとどまり続けてしまう”という焦りが、衝動的な暴力と逃避へと駆り立てたからではあるまいか。

そんな、一見すると社会不適合者でしかないフレディは、だが一方で、どこまでも自由で束縛(=家庭)を嫌う、常に“移動する者”でもある。その時、彼は典型的な「アメリカン・ヒーロー像」を体現する人物像ーーたとえるなら“ハックルベリィ・フィン”の後裔のひとりなのである。

《ハックは「移動」する放浪児であると同時に、家庭や体制から逃げ続けている「脱走」する放浪児である。ハックは父親の暴力から逃げる。法と秩序から逃げる。家庭の責任から逃げる。ハックは永遠に逃げつづける少年である。実際、ハックを取り巻く世界は、悪意と憎悪と暴力が待ちかまえている。(中略)そうした息苦しい世界からハックは逃げ続けるそして逃げつづけることで、ハックはアメリカ文化の一つのシンボルになっている。》(川本三郎著・『フィールド・オブ・イノセンス』より)

前作『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』でも、ダニエル・デイ=ルイスの主人公のもとを「息子」が離れていく。だがそれは、ふたりに血縁はなくとも、あくまで「父と子」の別離としてあった。けれどフレディとランカスターの場合は、お互いのうちに「父親」と「息子」を求め合いながらも、結局フレディは決して誰の「息子」にもなれなかったがゆえに袂を分かつのだ。

ランカスターは、「もし“師[マスター]なしで生きられる方法を見つけたら、その時は、ぜひまた会いに来て教えてほしい」とフレディにいう。そしてランカスターは、「君を中国行きの船に乗せて、ひとりじめしたいな。君を抱きしめて片時も離さない」という歌詞のジャズ・ナンバー(『中国行きのスロウ・ボート』)をくちずさむ。このふたりの、おそらく永遠の“別離”の場面は、本当に本当に美しい。この時ランカスターには、フレディがすでにどんな“マスター”も必要とせずに生きられる人間であることを知っている。フレディは、もはや自分を超えてしまった存在であることをわかっていたのである(……だからこそ彼は、「来世で出会ったなら、おまえは私の最大の敵となるだろう」といったのだ)。

……フレディ、このアル中で情緒不安定で暴力的な“1950年代のハックルベリィ・フィン”。すべてにあやうく、しかし抗いがたい魅力に富んだキャラクターを創造し得ただけでも、本作と、何より演じたホアキン・フェニックスは最大級の賛辞を受けてあまりある。もちろん、そういったホアキンの演技を真正面から受け止めてみせたフィリップ・シーモア・ホフマンも、相変わらず実に素晴らしい(それにしても、彼らと作品に何の賞も与えられなかったアカデミー賞とは、いったい何だったのか……)。

残念ながらぼくは本作をスクリーンで見ることができなかったので、デジタル全盛時代にあえて65ミリフィルム(いわゆる「70ミリ映画」用のフィルム)で撮られたという、その映像面については語れない。が、それを差し引いてもなお、これが現代における真に偉大な「アメリカ映画」であることはじゅうぶんすぎるくらいわかる。だから最後に、あらためて監督の名をフルネームで記して敬意を表しておこう。ーーポール・トーマス・アンダーソンは、やはり本物の天才だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?