道草の家のWSマガジン - 2023年1月号

滴がひとつ落ち、私は倒れました。──つまり、あるひとつの経験が完結し、そこから私は抜け出たのです。(ヴァージニア・ウルフ『波』より/森山恵・訳)

どんなことを書いてゆこうか - なつめ

2023年が始まった。2022年は私にとって激動の一年だった。別居、離婚、退職、転職、息子の転校転入、都会から過疎への移住、一気に生活が一変した。今思えば私も息子もとても大変だった。そんな一年を終えた今年、どんな一年にしよう。色々思うことはあるのだけど、少しペースを落としてゆるやかに過ごせたらと思う。

最近ウクレレで弾けるようになった「なんとなくなんとなく」という歌を弾き語りする度に、どんなに今へんてこな気持ちになっている自分でもなんとなく幸せな気分になってくるから不思議である。歌によって歌詞の言葉が心にすっと入ってくる。そんな風に、なんとなく文章も思い浮かんだことをノートに書いていくと、なんとなく心地よい気持ちを取り戻す。だから「よし! これを書こう!」と書くのではなく、ウクレレでなんとなく歌うように、なんとなく書いていく方が私にとっては良さそうだ。

以前からやりたいことはたくさんある方で、続いたり続かなかったりもするのだが、今年もやってみたいことが色々ある。もしかしたら続かないかもしれないが、やりたいことにはまずはダメもとで、一回はやってみる。それによって気づくことも多いので、とりあえずやってみる。「違うな」と思ったら、引き返したり、方向転換したりしながら、無理なく続けられる方を探していく。続くときは続く。続かないときはどう粘ってみても続かない。結局体をこわすから、やめるか休むことにして距離をおく。少し自分なりに踏ん張ってみて、私にとって「違うな」とやがて判断できるときが来る。そのときまで待って、そのときが来たら潔く変える。

そんな風に続けようとする意志が以前より弱くなった。自分の意志だけでは、どうしがみついても続けることができないことを知ったからである。いつまで続くかわからない自分のやりたいことの中から、なんとなく今年のやりたいことベスト3をまず決める。今年はその3つだけと、向き合って、何か形にしたいと思っている。

その選りすぐりの3つのすべてが形にならなくてもいい。1つでも何か形になればまずはいいと思う。なんとなく少しずつやり始めて、なんとなく作ったものが、どのように世の中の「日の目」に出るのだろうか。

もうその一つは幸いにもここにある。私が自由気ままに書いた文章を、ありがたいことに今、自分以外に読んでくれている人がいる。今後、誰かが読んで、必要なタイミングで、今その文章がたまたま目にとまって、たまたま読んで、少しでもその人の心が和むような時間になるのが私の理想なのかもしれない。

そんな具合が、今の私にとっては「日の目に出る」ということで、ただなんとなく書いてゆこう。なんとなく思うことをゆるやかに流れるように書いていったら、どんな道につながるのだろう。今わかっているのは、ただなんとなく少しずつ文章を書きながら、進むということだ。

彼女の話 - UNI

彼女とボッコくんは神社の敷地内にあるベンチに座っていた。名前を知らない木々は冬だというのに葉を落とさず、その葉叢で名前を知らない鳥たちがしきりにさえずっていた。名前を知らない木々からは、ここから徒歩40分のショッピングモールの一番奥にある無印良品で蒸気とともに噴きでる森林の香りがした。

この町ではわたしの先に彼女が歩いていたり、彼女がわたしに追いついたりする。待ち合わせなんてしなくても、そういうものだった。

「はろー」

「よー」

二人が同時に片手をあげたのでわたしも「はーい」と片手をあげてベンチに座ろうとした。声をかけたくせに二人はわずかに腰を浮かせるばかりで、とくべつ席を空けてくれるわけではなかった。

「つめて」

「つめて」

「つめてる」

ふふ、ひひ、と笑って、わたしたちはお尻を押しあった。

「なにお祈りしたの」

「番地、忘れちゃったからお祈りできなかった」

「どういうこと」

「神様に名前と住所を言わなきゃいけないでしょ」

「番地くらい忘れても神様なら大丈夫だよ、このへんってアタリをつけてくれる」

「もう一回、お祈りしてきてごらん」

ボッコくんが彼女の背中をひと叩きした。よっこらせ、と彼女は立ち上がる。もこもこと膨らんだ灰色の上着の背中を丸くして、祈っている。

「ペンギンの子みたいだね、その服着てると」

「そういえば学童保育所の四年生に、先生はどうして子ども作らないんですかって言われた」

「性的なニュアンス?」

わたしはぎょっとしてそう彼女に尋ねた。四年生ならいろいろな含みを持たせているかもしれない。

「わからない。本当に心底、どうしてって思っているのかもしれない。子どもの世界って、子どもが存在していて当たり前だから。子どものいない大人に慣れていないんだと思う」

「なんて答えたの?」

「子どもがいない大人もいるんだよって言ったけど、へえって会話が終わっちゃった」

「桃太郎もかぐや姫も、子どものいない老夫婦の日常から物語が始まるのにね」

「それでも桃太郎は桃から生まれるし、かぐや姫は竹から出てくる。子どもがいて物語が動き出すんだよ」

「それじゃあわたしは子どもがいない大人も出てくる絵本を作ろうかな」

「また新しいことに手を出そうとしてる」

ボッコくんがわたしをからかった。

「やろうよ、一緒に」

「だって映画zineも2年前に1冊出しただけでしょ、ひとつのことを続けなさいよ」

続けることがすべてじゃないよ、と彼女は言った。そうして身をかがめて摘んだ雑草を指先でくちゃくちゃと潰し、それをしばらく嗅いでいた。ボッコくんは立ち上がって草むらのほうへ歩き出す。

「ボッコくんのはクマのぬいぐるみみたい」

「ああ、これ。ユニクロで安かった、年末に」

ユニクロは嫌い、と彼女がつぶやく。

「ユニクロのセールを狙うって、終わってない?」

ボッコくんが自嘲する。

「終わってる。終わり。日本終わり。わたしも終わり」

「うちのキッズたち、まだみんな人生十年目いってないんだから。終わらせないで」

「何人いるんだっけ、キッズ」

「70人」

多すぎる、とわたしたちは笑って、ボッコくんになにを探しているのか尋ねた。

「キノコ。ピンクのメダカが見れる、キノコ」

そのキノコはやっぱりピンク色なんだろうか。乾かして、みそ汁に入れるのだろうか。それよりも学童保育所で70人の子どもたちに囲まれたほうが、ピンクのメダカの群れが現れそうだが。

彼女が立ち上がる。雑草を摘んで揉む。無印良品の森林の香りがする。

子どもたちが遊んでいてもいいのに、いない。ホンダのカブのエンジン音だけが近づいて、遠ざかる。

わたしも立ち上がる。キノコを探す。ブランコのあるあたり、近所の人が勝手に植えたようなアロエが生えている横にキノコがある。彼女はそれを軽くひねって摘んだ。ポケットに入れた。彼女はわたしを見て、ボッコくんを見て、神社を出ていった。ボッコくんは彼女がいないときにわたしとは喋ってくれないから、わたしは一人になったようなものだった。空を見上げた。夕陽に照らされた雲がピンクのメダカの群れのようだった、とわたしはポケットから出した小さなメモ帳に嘘を書いた。

そのページの裏には「お昼休みがくると、ランチルームで人にじろじろ見られながらひとりで食べるのがこわかったから、化粧室のすみに立ったまま大急ぎで食べた」とあった。サンドラ・シスネロスの『マンゴー通り、ときどきさよなら』の一文だった。

犬飼愛生の「そんなことありますか?」②

そこのけそこのけ、あたしが通る。ドジとハプニングの神に愛された詩人のそんな日常。

「証明写真」

証明写真を撮りに行った。私は万年ダイエッターだが、妙に調子のよい体重の日に「今だッ!」と思ったので写真を撮りに行くことにした。顔が明るく写るように白いブラウス。メイクもばっちり、髪型もすっきりとまとめた。口紅も3回くらい塗って気合をいれた。そうでなくても、証明写真といえば、普段の自分の2割増しでブスに写ると相場が決まっているのである。真正面、真顔が自分をブスに見せる残念な写真、それが証明写真なのである。

役所の前にある証明写真機を使うことにした。最近はなんでも値上げだ。証明写真も高くなった。「スタンダード仕上げ900円」「プレミアム美肌仕上げ1000円」。むむ、すごい心理作戦である。この100円でちょっとでもきれいに写るなら…と揺れる私の欲をついてくるが、そんな手には乗らないぜ。どうせ誰もみない書類だし、と心のなかでいろいろ言い訳をしながら100円ケチってスタンダード仕上げを選択した。写真機ボックスの中に入り、カーテンを閉めると途中から磁石の力に引っ張られてカーテンがシャーッッ!! と音を立てて閉まった。おお、びっくりした。中に入ると、機械の音声が全部を案内してくれる。「仕上がりを選択してくだサイ」ポチ。「背景を選んでくだサイ」ポチ。「大きさを選んでくだサイ」ポチ。「料金を入れてくだサイ」「おつりを取ってくだサイ」。「正面を見てくだサイ」。役所の駐車場に面した場所だったので、時折人の行きかう音や車の音が聞こえる。「顎を少し引いてくだサイ」。私はできるだけ2割増しのブスが写らないように、目を開いて顎を引いた。できれば北川景子のような美人に写りたい。その時だった。通路を通る人の足音が聞こえたと思った瞬間に写真機のカーテンがシャーッッ!! と暴力的な音を立てて開いた。一瞬強盗か暴行されるのかと思った。急なことにびっくりして私は「ッ! びっくりしたぁッッ~!!ッ!」と江戸っ子のおっさんみたいな、てやんでぇな声を出してしまった。心は北川景子だったのに、体からはおっさんの声が出た。ここで「キャッ!」とかかわいらしい声がでたらよかったのに、出なかった。相手の若い男性もびっくりしていて「すッ、すいません!確認してなくて!」と謝ってサッとカーテンを閉めた。強盗や暴行でなくてよかったが、それにしても威勢よく開けすぎだろう。このあと、私は猛烈に恥ずかしくなった。個室で間違えて開けられるなんて、もうトイレか更衣室か風呂場しかありえない。それと同じことが起こったのだ。しかもいままさに写真を撮らんとするキメっキメの顔の瞬間に。なんなら、いまマスクのことを「顔パンツ」と呼んで素顔をさらすのが恥ずかしいという空気感さえある。その顔パンツがない状態で知らない若い男性に素顔を見られたのである。これはもう事故とは言え痴漢と同じくらい重罪である。てやんでぇ、てめえ何しやがんだ! と食ってかかりたいくらいだが、自分の中のおっさんをなだめて、撮り直しボタンで3回くらい撮り直した。そうして相手に無駄な待ち時間を与えても、結局美人には写らない顔を撮影して写真機ボックスをおずおずと出たのだった。本当にドジとハプニングの神は私を愛している。

(CM)今日も一日頑張った方、今日はゆっくり休んだ方、ダラダラしてしまった方、しんどかった方、楽しかった方、悲しいことがあった方、よく覚えてない方、私は何だろう、いろんな人の日々の暮らしの中にそっと置いて。話しかけてみて。#アフリカキカク の本です。https://t.co/T4I6Gyi6HK pic.twitter.com/Mvisyonqjl

— 道草の家 a.k.a. アフリカキカク (@michikusanoie) May 19, 2022

今日の空の色は - RT

12月19日 晴れ時々雪 光灰色

今日うちの町に初雪が降った。雪国の人達にとって寒波は生活に関わることだと思うのであまり呑気に喜んでは申し訳ない気持ちも少しあるのだけど雪を見るとドキッと弾んで思わず誰かれかまわず「雪!」と言いたくなる。その分手の指も顔もひんやりしていよいよ師走らしくなってきたなという気がする。

今夜は昨日買ったプルコギの残りを野菜と炒めると決まっているけど明日は芯から温まりそうなお鍋にしよう。骨付きのぶつ切り鶏肉を買ったのだ。

実家で水炊きと言えば骨付きのぶつ切り肉で、骨の周りをお肉が丸く取り囲んでいる様子が、漫画のギャートルズに出てくるマンモスのお肉みたいだからそう呼んでいた。水炊きを食べながらマンモスマンモス言うものだから「今泥棒が入ってきたらこの人達何食べてるのってびっくりするやろうな」と言って面白くなって笑った。

記憶を辿る。大晦日紀三井寺の除夜の鐘の音を耳を澄まして聴いていた。お正月の朝世界が違う色に見えた。家族で百人一首の坊主めくりをした。年賀状が嬉しかった。思い出の中でピンクの頬をしたわたしが笑ってる。ほんとうはピンクの頬なんかじゃなく小さくやせっぽちで神経質な子供だったとわかっているんだけど、幸せな瞬間だって間違いなくあったと認められるようになったのかもしれない。

わたしの名前は片仮名でルミと言って、学校で名前の意味を調べてくるようにと言われた時に困った。

母に聞いたら神社でどんな名字にも合う名前をつけてもらったと言って、そのときはふうんとしか思わなかった。昔は名札をつけて集団登校していたから知らない上級生にアメリカ人とからかわれたりもした。

最近になって知ったのだ、ルミはフィンランドの言葉で雪という意味だってことを。行ったことはないけど北欧の街を、森を埋め尽くす雪の様子を想像する。あんまり好きじゃなかった自分の名前のことを好きになってくる。

仕事場で親しく話したこともない人がある時「ルミさん」と話しかけてきて耳を疑ったけれど知らんぷりではいと答えた。どうやらわたしの名前は呼びやすい響きがあるようなのだ。高校の同級生が「お婆ちゃんになったら、ルミ婆ちゃんって呼ぶね」と言って笑っていたのも思い出す。

わたし自身はそんなに取っつきやすい性格ではないと思うのだけど名前が呼びやすいのはちょっと嬉しい。

親も主人も、昔からの友達もほとんど「ルミちゃん」と呼ぶのだけど伯父、伯母、中学の特に仲の良かった子達が「ルミ」と呼ぶ。これから知り合う人からそう呼ばれることは無さそうだしあとは減っていくだけなのかと思うと寂しいような、ルミって呼んでくれる人を募集してみたいような気持ちになる。

考えてみるとわたしのことをお姉ちゃんって呼ぶのはこの世界の中に弟と弟のお嫁さんしかいない、もっと少ないんだということに気付いて、ズバズバ言われてカチンとくることもあるけど、ああ、大事にしよう。と優しい気持ちになれた。

灰色みたいな白みたいな空を眺めているとだんだん波打つ水面のように感じられてくる、あの雲の中にたくさんの水を閉じ込めているのだろう。雪だから氷か。頭の上に氷があるなんて妙な感じだな。父の魚釣りの氷水入りクーラーに手を入れた冷たさを思い出す。

帰宅して、娘が学校に行くのにあんまり寒いと嫌がるだろうなと思いながら洗い物をしていたら娘が起きる頃には日が射してきた、まったく驚くくらいお天道様に愛されている子だ。

12月24日 晴れよく冷える 宇宙青色

休みの日にはだいたい珈琲を煎ろうと思って布団から出るのだけど、このごろ音楽のことをよく考える。

今日はどの音楽を聴こうかな。「Glory Hallelujah」を聴こう。

寺尾紗穂さんがこの歌に出会ったとき、お金をどう稼ぐとか考えずに路上でこの歌を歌って生きていけばいいんだと思ったと話しておられた。神様からの贈り物のような歌。

わたしも出会えるだろうか、お金を稼ぐよりも大切なことに。寺尾さんのライブに行ってから信じられるものを見つけたような幸せな感覚が続いていて、歌がぐるぐると頭を回っている。

クリスマスのご馳走の買い出しのために車に乗せてもらって出かけた帰り道、前の車の中で立っている子供がいることに気付いた。立ってるだけでなく右に揺れ左に揺れ、跳び跳ねそうな勢いなのだ、なにを話しているかまでは聞こえないけどきっとクリスマスで気持ちが弾んでいるんだろう、可愛いなあと思う。自分にとってクリスマスが特別な日だったころのことを思い出す。

小学生の時近所の日曜学校に通っていて、毎晩お布団で主の祈りというのを唱えてから眠った。クリスマス会でイエス様がお生まれになった時のお話を聞いた。きれいなカードを宝物にしていて今も持っている。サンタさんは何回か来てくれたと思うけどあんまり覚えていないんだ。

お昼からは溜め込んだ洗い済みの洗濯物を畳む作業、5分畳んだらお腹が痛くなってトイレに行き、パツンパツンで着られなくて娘にあげるっていったベストをほんまに可愛いなーこれ着たいなと見つめながら妄想の世界に旅立ち、ちょっと休憩。とTwitterを開く。こんなに集中力なかったっけ。

夕方娘を誘ってドラッグストアに出かけた。ヘアワックスとカラーのマスカラ、わたしはブルーとピンク、娘はラメ入りの白を買った。

娘は歩くのが速いので一緒にさっささっさと歩いていたのだけど空がきれいだから止まってもらって写真を撮った。

星はあまり見えない。この辺は明るすぎるのだ。けど悪いことばかりではなく、宇宙飛行士さんが大阪の上を飛んだ時に撮影してくれた写真はキラキラ発光して美しかった。人間が作り出した光。この中に自分もいるのだと不思議な感じがした。

「端っこに寄っときなよ」と娘が言う。写真を撮るとき、そこが道であることを忘れてしまう。

冷えた空気の中で、宇宙まで繋がっている静かに透明に暗い空をしばらく眺めてまた歩いて帰った。

母親が弾くピアノ - 宮村茉希

幼い頃に親に買い与えられた電子ピアノが随分長い間触れられずに自分の部屋に置かれているのをみて売ってしまおうか、と母親に相談すると頑なに反対された。高校の頃に興味本位でかじってすぐに飽きた電子ドラムを売った時は何も言わなかったのに。

母親はいつも自分が好きなことが分からない、と話していた時期があったが、ここ最近思い立ったようにピアノを習い始めた。どんな教室なのか聞いたら「おじいさん先生に教えてもらってる」らしい。自室に置いてある電子ドラムは長いブランクを経て役割を授かった。

ピアノの練習をするために一日に何度も私の部屋の扉が開け閉めされるが、あまり私の邪魔にならないような静かな所作で椅子に座り『やさしいメソード バーナムピアノ教本』の楽譜を広げては、ぽろんぽろんと一生懸命に弾いている。ぼーっとしながらテレビドラマを観ることが多かったので、熱の入り具合に吃驚する。

料理をしたり事務の仕事を進める印象とは異なり、楽器を弾く姿は母親というよりは小さな子供を見守っているような感覚に近いので不思議な気持ちになる。私が子供の頃にピアノを習っていた時の母親の目線はこんな感じだったのだろうか。うるさく感じる時もあれば、熱心に練習する姿に励まされる時もある。

一通り練習に満足した後「手先を使うのは頭の体操に良いのよ。」と母親は得意げに言う。

12歳になった姪っ子は、比べて断然ピアノを上手く弾けるのだが、それを見て少し悔しがっている様子をみせた。特に興味を示さなかったピアノを急に習い始めた動機は曖昧だ。YouTubeに上がっているストリートピアノを聴いては「自分もこんな風に弾けるかな?」と不安げな表情で話す。

私は幼少期にピアノを習っていたが発表会に出る勇気が無くなり辞退してから、そのまま弾くこともなくなった。買ってくれた豪華なドレスもそのまま出番を無くした。発表会のための準備に付き合ってくれた母親は何も言わなかった。どんなに下手くそでも、自信を持って楽しくピアノを弾き続けられたら良かったのにと自分は思う。

この少しの後悔が、母親の手によって蘇る。

読めない楽譜と睨み合い、途端につっかえたり、思い通りに弾けない苛立ちが湧いてくると鍵盤を強く叩きつけるが、すっと落ち着きを取り戻すと、ピアノの短音が部屋と調和する。

我が家で飼っている犬は母親に最もよく懐き、まだ私が寝ぼけている早朝、母親が自室に勝手に入ってきては、電子ピアノが置いてある前の窓のカーテンだけを開ける。わんこも母親の側にピッタリとくっつきながら登場し、ピアノを弾き始めると私のベッドの上にさっと潜り込み、母親の弾くピアノの音に耳を傾ける。犬にも音楽を愉しむ心があるのか分からないが、私達は部屋の中に充満するピアノの音と一体になる。私が起き出す頃には母親と犬の姿は消え去っていて、消し忘れた電子ピアノの赤い電源ボタンだけが光っている。

ディズニーのピノキオの絵が描かれた掌に収まるほど小さい手動式のオルゴールが両親の寝室にあり、ハンドルをクルクルと回すと『星に願いを』の唄が流れる。何十年も前から両親が大事にしてきたもので、落ち込んでいる時にも体に沁みて包み込まれるような音色。淋しい時に聴くとほろほろと涙が溢れる。

母親には『星に願いを』をいつか私のために弾いてほしい。どんなにぎこちなくてもかまわない。良心と優しさ、家族の平和を諦めなかった母親にピッタリの曲だから。

miss you - 神田由布子

ゆうべ、アメリカに二十年以上暮らした女とイギリスに二十年以上暮らした女がしゃべっていた。

──なぜ日本を出たかって? あたしはほんとに散々な目に遭ったから。いいことなにもなかったから、このままここにいてもダメだと思ってイギリスに行ったんです。

──あたしはね、もうそのころ自殺したいと思ってたのよ。日本にいたら自殺してたと思う。だからアメリカに行った。

ひとりは生きのびるために、

もうひとりは死なないために、

日本を飛び出したと。

ずっと日本に居つづけた自分はなぜ日本に居つづけたのか。

散々な目にあわず、自殺したいようなこともなかったから?

逃げ出したいと思ったものは確実にあったが、私はそこに半分だけ蓋をしてやり過ごした。

まるい世界に合わせるため役割を演じるには角張りすぎている。

むりやりまるく成型して押し込もうとすると、ぱんとはじけて飛び出しそうになる。

そういうときはね、だましだまし押し込んでいけばいい。

はみ出しそうなところを、そっとこうして、やさしく押さえながら。

そうしてどうにか生きのびたが、だましつづけるなど所詮むりな話だったのだ。

もし飛び出さないで日本にずっと暮らしていたらどうなってたと思います、とだれかが口をはさむ。

──うーん······ if で考えてもしかたなくないですか? だってあたしはいま現にこうしているわけだし。まあ、いまとは違った人間になってたでしょうけど。

──いや、そうじゃないね、違わない。

──え?

──あなた、日本にいたって最終的には同じようなことしてたわよ。結婚して、離婚して、歳のうんと離れた男とまた一緒になって。そして、その男が日本に合わなくなって日本を飛び出すの。で、あなたはとにかくどこかに文章を書く。

どこにいたって、あなたはそうしていた。

そこで、イギリスに暮らす女が笑う。

──I miss you. 私はあなたがいなくて淋しい。英語の授業ではそう教わるけれど、その言葉を使ってるときの実感は少し違う。だれかの不在を確認する、というかね。

きみはもうここにいないんだね、という確認。

エモーションに傾きすぎない状況把握。

その状況下に自分がいまいるという客観視。

さて、私はいったいだれを、なにをミスしているのか。

なにしろ私はいまこうしてここにおり、いまこうしてだれにも読まれない言葉を書いているわけで。

どこにいようが、あなたはそうしていた。

nature という、自分のなかにあるどうしようもないものに対して、ひとはこれほどまでに無力だという再確認。

そういう女たちがこの世に点在することを知った朝のやさしい雨音。

*初出 note 2020年7月4日。「7月4日朝、私はあなたの不在を確認する」を改題、修正

白紙の魅惑 - 下窪俊哉

ことばによる創作について、私の個人史を通して、その向こうに感じられている創作論をいつか書いてみたいと思っていた。「書く」とは、どういうことなのか。何を、なぜ、どうやって書くのか。

創作とは何だろう。

アート(art)とは、日本語では芸術というが、語源を見ると技術から来ている。人の手による、何らかの力の表れだということになる。その反対は何かというと、自然(nature)だろう。アートとは、自然にあるものではない、人工のもの、つまり人の手による、創作だ。

ことばによって、文字によって、人が何ものかをつくっていることについて、ここでは考える。

それを文芸(文字による芸術)という。詩、戯曲、随筆、日記、物語、エッセイ、小説、批評、etc. いまは文芸にも多様なジャンルがあるとされる。しかもそのジャンルはうやむやに混ざり合っている様で、それぞれのジャンルがどんなものかを論じるのも簡単ではない。

でもそんなことはまず、全て横に置いておこう。

創作のことを考える時、まずはじめに手元にあるのは、まっさらの紙、白紙だ。

まだ、何も書かれていない、無の状態。

そこには、無が、在るわけだ。

新しい原稿用紙、新しいノート、新しい紙、新しいテキストファイル、何でもいいが、とにかくまだ何も書かれてはおらず、これから何かが書かれる可能性を膨らませた媒体。

こどもの頃、私はそのきらめきに魅せられていた。具体的にいうと新しいノートだったが、そこには何とも言えない白い魅惑があった。しかしそのノートを自分のものとして、ページを開き、ペンを持ってそこに何か書き込んでしまうと、一気にそのきらめきは消え失せてしまうのだった。

そのたびに、がっかりする。だから、できれば何も書きたくないのだが、それでは何のためにノートを買うのかわからない。仕方がないので、そこに何かを書いてゆくことになる。

さてそこで何を書こう。まず何から書き始めよう。──そのことが明確に定まっていないときに、いわゆる創作が発生する。

無が在る状態のところに、有が生み出される。

そうすると、無がなくなり、有が在ることになる。

無の上に有が重なるというふうにも見える。

その現象を、不思議なことだ、と感じられるかという問題は、書き続けるうえでとても大切なことではないかと私は考える。

何を書くか?

あらゆることは書き尽くされてきた。──文芸の世界では、そう言われるようになって久しい。確かに、そうかもしれない。いま書かれていることの全ては古典によって説明できる、というわけだ。しかしあらゆる古典も新作として書かれたことがあった。それら古典もまた、何らかの影響下にあったと考えるのが自然なことであって、全ては脈々と続く人間の、ことばの歴史のなかに置かれる。

だからその歴史を永遠に辿ってゆくと、まっさらな紙、いや最初には紙はおそらくまだなくて、まっさらな石か岩だったのだろうか、そこに何かの物質を使って線を、模様を描く(書く)という原点があったはずである。

手元に何らかの白紙を置いて、そこに臨むということの遥か向こうには、そのような風景が響いて感じられる。

そこに何か文字を置いてゆこうというのだが、とにかく何を書いてもいいのである。無限の可能性を秘めた眩しい白紙が、そこにある。ただ最初の1文字がなければ、その次の文字もないし、それに続く1行がなければ、その後に延々と続く行もない。果てしない旅が、そこに待っている。永遠の謎が、そこに立ち塞がっているようにも思える。

まだ何も書いていない私の、この無力! 呆然として立ちすくむしかないが、旅にはとりあえず出なければならない。旅に出る準備ばかりして人生を終えるのは残念なことだから。しかし、どうやって書き始めたら良いのだろうか。何でも書いていいと思えば思うほど、自分の中には何もない、という思いが募る。そこで、というのは25年くらい前のことだが、私にはある声が聞こえたのだ。最初の一文は、借りてくればいい、という声が。なるほど創作とは、全てを自分で考え、つくり出さなければならないというわけではない。だいたい使っていることば自体、受け継いできたものなのだから。

その時、

──あ、きれい。

という誰かのつぶやきが、声が、ことばが、私の耳にそっと忍び込んで来た。

それはたしか(私の記憶に間違いがなければ)向田邦子の本の中の、あるページにあったのだが、それが何という本で、何という作品の中にあったのかは、いまのところ確認できていない。

私の小説(大説ではなくて小説)は、そうやって生まれた。それが私の創作の原点になった。

(「私の創作論」①)

巻末の独り言 - 晴海三太郎

● 今月もWS(ワークショップ)マガジン、お届けします。編集人が自らウェブ・マガジンを編集するのは先月が初めてのことでしたが、どうやら面白いようで、紙の雑誌とはまるで違う、本というよりもオムニバス映画のようだとか、巻物のようだとか、いろんな感触を話していました。● 現在のところ毎月9日が原稿の〆切、10日(共に日本時間)リリースを予定しています(たまに休むかもしれません)。書くのも、読むのも、いつでもご自由に。お問い合わせやご感想などはアフリカキカクまで。紙の媒体とは違って、内容にかんする議論はもちろん校正すら経ずに出しています。ミスも面白がっていただけますように。● さて、2023年のアタマ、SNSを眺めていると飛び交うことばの合間、合間に暗い世情が立ち込めているように見えます。しかし、どんなに絶望的な状況の中にも、明るく生き延びる人がいることを忘れずにいたいと思っています。逆のことも言えます。どんなに世の中が浮かれていても、その中には苦しみ、悲しんでいる人がいる。こうやって書くと、彼らは、同じ人のようにも感じられます。来月もぼちぼち元気でお会いできますように!

道草の家のWSマガジン vol.2(2023年1月号)

2023年1月10日発行

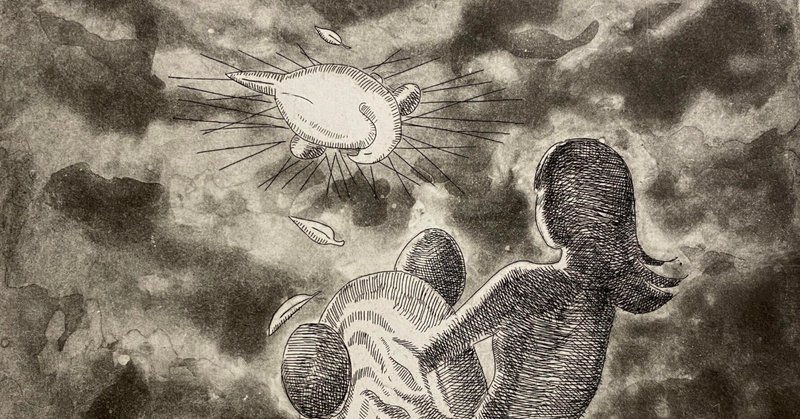

銅版画(表紙)- 宮村茉希

ことば - RT/犬飼愛生/ヴァージニア・ウルフ/UNI/神田由布子/下窪俊哉/なつめ/晴海三太郎/宮村茉希

工房 - 道草の家のワークショップ

寄合 - アフリカの夜/WSマガジンの会

読書 - 波をよむ会

放送 - UNIの地獄ラジオ

案内 - 道草指南処

手網 - 珈琲焙煎舎

名言 - 一寸先は光

準備 - 底なし沼委員会

進行 - ダラダラ社

心配 - 鳥越苦労グループ

音楽 - ズーム鼻歌合唱隊

出前 - 缶詰研究所

配達 - 北風運送

休憩 - マルとタスとロナの部屋

会計 - 千秋楽

差入 - 粋に泡盛を飲む会

企画 & 編集 - 下窪俊哉

制作 - 晴海三太郎

提供 - アフリカキカク/道草の家・ことのは山房

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?