WOWは、この10年でどのように化けたのか?

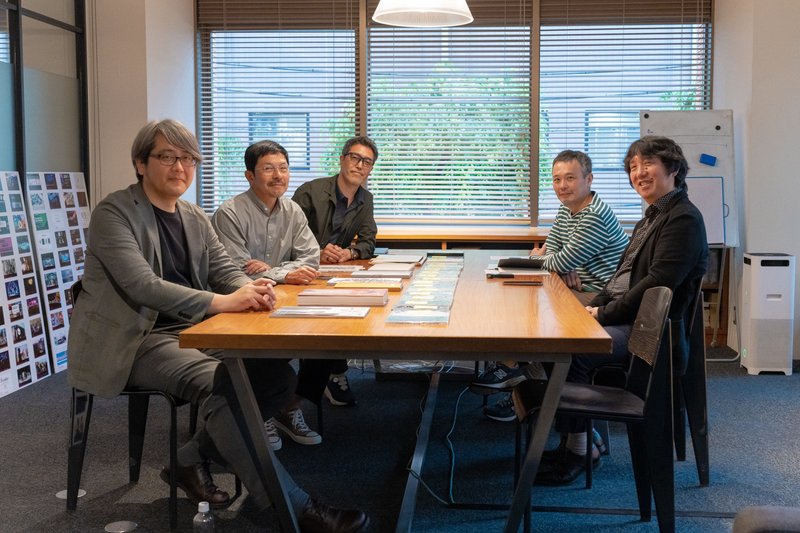

渋谷本社にWOWの3人のエグゼクティブ、高橋裕士、鹿野護、於保浩介が勢揃い。ファシリテーターとしてデザイン誌「AXIS」の編集長、上條昌宏を迎え、WOW magazine創刊200号を記念した特別鼎談が行われました。今年はWOWの創立25周年ですが、ちょうど10年前、15周年を迎えた年、この3人は一緒に「AXIS」の表紙を飾りました。

一方のWOWも、大きな変貌を遂げました。WOW magazine 200号では、鼎談の中からWOWの原点、進化、そして未来について語った部分を紹介しましたが、こちらのWOW noteでは、WOWや社会がこの10年に迎えた「変化」について、もっと深掘りした内容をジャーナリストである筆者、林信行がお届けします。

グローバルな表現から、フォークロアな表現へ

上條

「AXIS」の表紙に出てもらった2012年はWOWがミラノサローネ以降、海外でも活動を広げ、フィレンツェやロンドンにも事務所を抱えていた頃ですね。また、仙台オフィスを構えるWOWにとって大きな転機となった東日本大震災の翌年でもありました。

高橋

2011年、於保と一緒にミラノ(デザインウィーク)に行ったディレクターも岩手で被災した人間なんですけれど、あの時は、於保をかっこいいと思いました。「お前はそこにいてもちょっとは助けになるかも知れないけれど、通常にしていることも凄く大事だ」と言って出張に連れて行ったんですよね。それは彼にとっては代え難い経験になっただろうし、あの展示は今でも我々にとって大事なヘリテージになっていると思います(トラフ× WOWによるキヤノンのインスタレーション、「NEOREAL WONDER」のこと)。

震災の時は、今のこのコロナ禍と同様に、我々も社会も沈んだ時期ではあったけれど、そこから自分も父に対しての想いや東北に対しての思いが大きくなり、これが日本刀の「aikuchi」をつくることにつながりました。

このコロナ禍では、日本だけでなく世界がへこんでしまっているけれど、そこに対して我々がどういうものを出していくのか、強さみたいなものを示せたらいいなと思っています。

上條

東日本大震災以降から、WOWは「BAKERU」や「いのりのかたち」など、WOWの原点である東北ひいては日本そのものの文化に目を向けることが増えた気がしています。

於保

それはありますね。特に「BAKERU」は大きかった。凄い反響があり、外務省の人が来て自分達が推すから「絶対に海外でやりたい」と言ってもらい、それがロンドン、ロサンゼルス、サンパウロにある日本の文化発信拠点、JAPAN HOUSEの巡回展につながりました。

実はその少し前くらいから海外を意識したインスタレーションとか展示を作るよりも、日本の文化や芸能みたいなものをモダナイズし、日本の人も含めて、もう1回そういうものに興味を持ってもらうみたいな形でアップデートして出すことが海外の人にも刺さるんだという実感を得始めていました。まったく何もないところから新しいものを作り出すよりも、日本に既にある文化的要素を使って勝負をする。今はそうしたことにすごく興味があります。阿寒湖アイヌシアター〈イコロ〉の展示「ロストカムイ」などは、まさにその好例です。

アイヌ民族などとの関わりから生まれてきたものは、僕らだけでは絶対にできない。しかし、そのままでは彼らも持て余していたところがありました。今後はもっとそういう土着的な文化をアップデートして、それらを横で繋げられないかと話しています。

鹿野

「グローバル」の対義語って「フォークロア」ですよね。グローバル化で均一になっていくのに対して、地元の独自の価値、民俗学といったコンテクストにおいて。その対照性、対比性が面白くなる中、WOWは無意識的にフォークロアに行ったんだと思います。1人のWOWウォッチャーとして(笑)。BAKERUの企画は元々「新しい作品を作る」と言って何年も議論を続けていたものです。その間に旬のテクノロジーも次々と変わっていきましたが、ある時、自分達の足下にあった歴史だったりを見て「あー、これってここにしかないよね」って気がついたんです。昔は民俗学はその民族の中だけで完結していました。でも、今の時代は、それを世界に放り出せるのが面白いところです。「こんな面白いものが!」と世界中に広がっていくんです。

上條

そういう下地や経緯があったんですね。

鹿野

BAKERUもそうですが、WOWとは関係ない個人のプロジェクトで、東北の民俗学を2年ほど研究して、昨年、「大歳ノ島」というゲームを作りました。これがどこにも宣伝していないのに、ワーっと広がっていって、ゲームエンジンを作るEPIC社にも取り上げられたりしました。一人で実験的に作ったゲームがここまで広がる。他と同じようなゲームを作っていたらここまでは広がらなかったと思います。やはり、ここにしかないというものをフォークロアの視点でしっかりと作ったから凄く刺さったのかなと思っています。研究の成果を、民俗学的な論文とかに留めず表現活動に昇華させていくことで、これまでにない魅力を持つ面白いコンテンツが作れそうだなと感じています。

映像表現から、関係性の表現へ

上條

それ以外には、この10年でどんな変化を感じていますか。

高橋

我々3人はまめに若手社員達一人一人と話し合いをしています。そこで「WOWってこれからどうなっていくと思う?」とか聞くんですよ。すると「映像の会社じゃなくなる可能性がある」と言う若手が結構多いんです。自分的にはそれが面白い。未だにビジュアルデザインスタジオと言って伝わらない相手には、「映像の会社」といった形で自己紹介していたりするのですが、その映像の部分を覆すくらいの感覚を持って仕事をしている若い世代が育っているんです。

上條

彼らの感覚を突き動かす原動力は、どこから来ているのでしょう?

高橋

まず1つはツールが変わっていますね。新しいツールがどんどん出てきて、次々と新しい表現ができるようになってきている。まあ、そんな中、あえてツールをアップデートしないで、ずっと古いバージョンを使い続けていて、だからこそ誰にもできないユニークな表現を獲得できている職人的な社員とかもいるんですが。

鹿野

あと、そもそも低年齢化が進んでいますね。CGで表現できる年齢が下がってきている。

もう1つオンライン化という変化もありますよね。自分は仙台をベースにしているので、コロナ禍に入る2〜3年前からSkypeとかを使って外部の人ともよくリモートで打ち合わせをして珍しがられていたのですが、そうした環境が、このコロナ禍で一気に当たり前になった。色々なツールやゲームがオンライン作業に対応したり、アップルの基調講演などもオンラインで凄い映像として仕立てられるようになりました。コロナ禍の変化を経て、表現のこれからのあり方はだいぶ変わるんだろうなって思うんです。

すでに色々な企業がゲームエンジンの採用を始めるといった変化も出てきています。

我々が使っているツールが一般化しています。昔はPowerPointでプレゼンすることは特別なことでしたが、今はそれが当たり前ですよね。Wordで作る?PowerPointで作る?いや、ゲームエンジンで作ろうみたいな時代がおそらく、もう目の前まで来ています。

だとすると、その時代に我々、WOWは何を作るべきなのかを考えていかないといけません。そこが多分、WOW25周年も含めて、これからWOWがチャレンジしていくところになるのかなと個人的に思っています。

上條

「映像」の活用機会がさまざまなシーンに広がり、ツールの発達によって表現がコモディティ化していく中で、他とは違うというWOWの優位性はどんな点にあると思いますか?

鹿野

技術が底上げされ、誰もが同じようなものを作れるようになる中で、逆に、独自性というものがより問われてくるだろうと思います。WOWとして、引き算の美学や余白の使い方といった表現を追求しているのはまさにそこで、こうした部分を際立たせることが勝負になるのかなと思います。

於保

WOWの中では、そういった部分も含め、どういう表現がイケているかという感覚がかなり共有できていると思います。派手な色を使わずにモノトーンで表現しているけれど、ものすごく色彩を感じるとか、多分、そういう表現に惹かれる人たちが集まっている。本質的な美意識というか、好みが似ているのかも知れません。

鹿野

映像の行間が大事だと思います。以前、WOWのデザイナーたちに「美ってなんだと思いますか?」というアンケートをとった時に、多くのデザイナー達が「関係性」と答えていました。最初は「装飾」とか「色」とかそういうのが出てくるのかな、と思ったら「関係性」だった。そうか。関係性を整えたり、想像させたりすることが重要であって、それは目には見えないもの。でも、結果的に「間」や「余白」「引き算」といった感覚的な体験となって、「美」そのものを表現しているんだと再認識しました。

「そこにあるのに描かれていない」みたいなものが多分、「豊かさ」として感じられるのではないかなと思っています。「奥ゆかしさ」は言い過ぎかも知れませんが、そのものズバリを描かない、ダイレクトには描かない。例えば「日本」というテーマでも富士山を描くみたいなことはせず、何かの動きみたいなものを通して表現したりとか、テーマとの間に、想像力みたいなものを介在させて表現するんです。もっとも、そこが「WOWの作品が、わかりにくい」といった評価に繋がっているのかも知れません。

世のデザインの流れはCitizen Centeredへ

上條

雑誌をつくる過程で僕らも「関係性」というものを大事にしています。取材先だけでなく、誌面を一緒につくるライターや写真家、デザイナー、そしてもちろん読者も含めて。そうして築いたネットワークこそが、雑誌の一番の財産です。そうした信頼感があるからなのか、時には厳しい言葉を浴びせられることもあります。例えば、デザイナーが表紙を飾っていたフォーマットをやめたことに対しては、今でも責められることがあります。「自分もいつか出たいと思っていたのに」と。

高橋

あれはどうしてやめてしまったんですか?

上條

何度か話しているのですが、僕らの主張がもっとも顕著に出るのが50数ページで構成する特集なんです。表紙はそれを訴求する重要なアピールページであり、内容とリンクした表現であるべきだと考えました。WOWが表紙を飾った号は、確か「カーベンチャー」という特集だったと思いますが、きっと3人のポートレートを見て、「WOWの特集だ!」と手に取った人も多かったのではないでしょうか? でもページを開いたら6ページのみのインタビューでちょっとがっかり。そういう状況を避けたかったんです。3人が同時に表紙を飾るというのは、あのときが初めてだったと思いますが、さまざまなスキルを組み合わせた組織デザインの重要性が求められるなかで、3人が揃って表紙を飾るというスタイルは、そうした時代の到来をどこかで予見していたのかもしれないですね。

高橋

あの表紙、最初は「3人で出たい」と言ったら「前例がない」と言って断られたんですよね。でも、その後、通ったので、今度は「社員全員で出たい」と言ったら、さすがにそちらは本当に断られましたが(笑)。

上條

今だったら、「全員」というアイデアも受け入れていたかもしれません(笑)。一人の偉大なマエストロがタクトを振って、ああしろ、こうしろと組織を動かす時代でもないように感じます。むしろ、集団による創造的な合意形成のようなものが大切な時代だと思っています。

鹿野

マエストロがいなくなり、民主的なものづくりが行われるようになったと言いますが、ここから先、どうなると思いますか?マエストロがいないから、オープンソース的な作り方だからこそ、いいものが出てくるというのも確かにあるけれど、昨今の国際的なイベントのプレゼンテーションにしてもそうだけれど、船頭がいないと良いものができないということもあると思います。

上條

僕もマエストロ型を完全に否定しているわけではありません。言いっぱなしのマエストロもいますが、ちゃんと対話のできるマエストロもいます。最近、「Citizen Centered Design」という特集を組んだのですが、それを通して作る人と使う人との区分けがあまりない、ありたい社会を共に考え、共に作るデザインがこれからすごく出てくるんだろうなと思いました。公共性を伴うプロジェクトは特にそうだけれど建築のコンペとかもプロポーザルの段階でちゃんと市民の声を聞いてくださいというのが要件として入ってきています。作ったアイディアに対して「これどうですか?」という一方通行のご意見じゃなく、何のためにこれを作るのかが、上流のところからちゃんと市民の人たちとの対話で作られている。

それをする上で100人ぐらいの規模感の対話はできるけれど、千人とか一万人とかになると物理的にできません。でも、それもネットを使うとできる部分があるから、国の制度とかそういったルール作りにうまく活用していくということもできるかも知れません。実際、台湾や北欧の国々では、政策作りなどやルール設計などにこうした公民連携の仕組みをうまく導入している印象があります。日本でも、Code for Japanなどが地域や自治体と連携し、面白い活動を展開していますよね。

鹿野

自分もそういう流れになっていくんだろうと思う反面、例えば最近、学生コンペとか、市民の声を聞くことも形骸化しているというか、それによって最終的なクオリティがあまりよくならない事例が増えていると懸念しています。

上條

意見を聞くだけの関係じゃなく、一緒に作っていくっていうマインドが重要だと思います。

於保

日本人って、聞きすぎちゃうし、そういうのすごく苦手なんじゃないですかね。国民の意見とか聞きすぎちゃって忖度しまくって、そんなの誰が欲しいんだというものに仕上がってしまいがちな気がします。

WOWのデザインは若手Centeredへ

上條

新しい感覚を持った若手が台頭しつつあるという話がありましたが、それによる制作体制の影響というのはどうでしょうか?

高橋

AXISのインタビューを受けた10年前は、我々3人がやっていることがすべてでしたが、今はもう少し細分化されたチームがいくつもできています。彼らがやるべきこととか、そこでやるべきことのハードルとかそれをマネージメントするみたいなことを自ら設定しています。3人のエグゼクティブでは、震災の頃くらいから、鹿野はWOWから舵を切って教育、学業、次の世代を育てるといったこと、もう少し社会的な方向にフォーカスが移っていきました。その活動はWOWでも全面的に応援しています。

WOW仙台では鹿野の後を継いで工藤薫が代表になったのですが、先人の役割を自分がやっていかなければならなくなったことに対して相当なプレッシャーを感じていたようです。でも、そういうのは健全なプレッシャーですよね。それを乗り越えていかないと、日々の仕事に流されてしまって、見えるものも見えなくなってしまう。

外から頼まれた仕事というものは、ある程度、決まり事があるのでその中で形になっていくけれど、社内に対してどのような成果を残せるかが一番大変です。

上條

スパイラルで開催された20周年の回顧展「WOW Visual Design Studio -WOWが動かす世界-」 に引き続き、今秋には25周年のイベントの開催が控えていますね。

高橋

20周年はある意味、ベスト盤的な内容でしたが、25周年はベスト盤を超えることがひとつの挑戦だと思っています。1カ月近くにわたって開催する予定ですが、我々、エグゼクティブの3人はあまり表に出ず、次世代の若手を中心にした展示にしようと思っています。

鹿野や於保を慕っているデザイナーたちから、もっとそれを超えるようなものが出てくることに期待し準備を進めています。

上條

若いスタッフに寄せている期待や成果とは、具体的にどのようなものになりますか?

鹿野

WOWでは、仕事ではない独自の実験的プロジェクトをやりなさいという圧が非常に強いんです。多くの社員が年に1、2作品は作らされます。まったくクライアントがいない状態で、個人個人で相当なお金と時間をかけて新たなクリエイティブを作り出すのです。僕はこれはかなり異常なことだと思っています。そこで作り出されたものが、社内で化学反応を起こし「次はこのデザイナーに頼もうかな」という新たなプロジェクトにつながることが結構あります。

高橋

WOW ARなんかは、まさにそれでしたね。

於保

「こういうのを作っている奴がいるから、こういうのやろうよ」ってなりやすいんです。

鹿野

この実験がある程度、次のWOWの道しるべになっていると思います。

上條

そうした実験の成果が、秋に予定されている25周年事業でもお披露目される形なのでしょうか。

高橋

WOW25に関しては2年くらい前からやっているので全然進みが遅いのですが、次はショートフィルム作るとか、インタラクティブな作品やって欲しいとか言っている人達には圧をかけていますね。

於保

でも、その圧をかけられる人たちは期待されていることの裏返しです。既に仕事ではいい感じでやっているので、もっと個性を出すべきものを作って自分の考えとか、思っていることを出しなよ。そうしたらもう一皮向けるんじゃないのっていう思いもあるんです。

高橋

長くやっていると、なかなか挑戦できないじゃないですか。でも、そこは仕事とは別でチャレンジをして欲しい。もっとも、オリジナリティよりルーチンで仕事している人もいるので、そこはバランスの問題だと思います。コロナ禍で面白かったのは、普段、裏方的な人達の評価が高まったことです。我々的にも目から鱗だったのですが、コミュニケーションをデジタルでも密にできる人ってことなんでしょうね。

WOWは、元々、自分が鹿野や於保といった才能に出会い、惚れ込んで、それを広めたい、恥をかかせたくないという情熱でグイグイとマネージメントをしてきたことで続いてきました。そこの緊張感のあるバランスがクリエイティブにも落ちて続いてきたと思っています。でも、今回の25周年では、自分ら3人が1人になっているくらいのチームが結構いるので、それを出せると思っています。

於保

え?それは凄い。そんな奴いたかなぁ(笑)

一同

(笑)

秋に開催されるWOW25からは、果たして30周年に向けて、あるいは次の四半世紀に向けてWOWのどんな新しい顔が見えてくるのだろうか。いずれにしても、このイベントをきっかけにWOWが再び大きく化けしそうなことは間違いなさそうだ。

<Facilitator: Masahiro Kamijo / Writer: Nobuyuki Hayashi>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?