あの日、君は…

教室に戻ると、彼女は黒板に落書きをしていた。

自分で考えたキャラクターなのだろうか。とても可愛い目をしていているのだが、物寂しい印象をおぼえる。僕にはそれが彼女自身であるようにも思えた。澄んだ瞳と哀愁を帯びた雰囲気。少し謎めいた、それでいて引き込まれるような存在。それが彼女を魅力的にしているのかもしれない。

夕陽が差し込んだ教室は暖かった。カーディガンのボタンに手をかけると、もう帰らないの?と不思議そうな目でこちらを見つめる。

いや、帰ろう。ごめん待たせたね。

全然。待ってたわけじゃないから。

帰り道、僕は彼女を橋の手前まで送る。何かを話すには短いし、黙って歩くには長い。いつも彼女を引き止める口実を探しながら、川べりを眺めて歩く。彼女はときどき僕の横顔を伺っては微笑む。僕の気持ちに感づいているのだろうか。

そんな枯れ葉道を、僕達は一緒に、しかしそれぞれの世界の中で歩く。

橋まで来ると彼女は足を止め、僕を見つめる。その目はどこまでも透き通って美しい。自分は彼女の目にどう映っているのだろうか。思いがけずじっと見つめると、恥ずかしいと言って目をそらす。僕も恥ずかしくなって遠くの空を見上げる。そろそろ日が沈みそうだ。

そして僕らは別れる。またね。

僕はやはり寂しくなって、家まで送ろうかと振り返るが、彼女は走って行ってしまった。僕は数メートル走って立ち止まり、また空を見上げる。日が沈む。真っ赤な空。川面に映る夕日が揺れている。

一人で、西日を背中に浴びながら歩く。僕はこの帰り道が好きだ。夜には、公園のブランコから星が綺麗に見える。

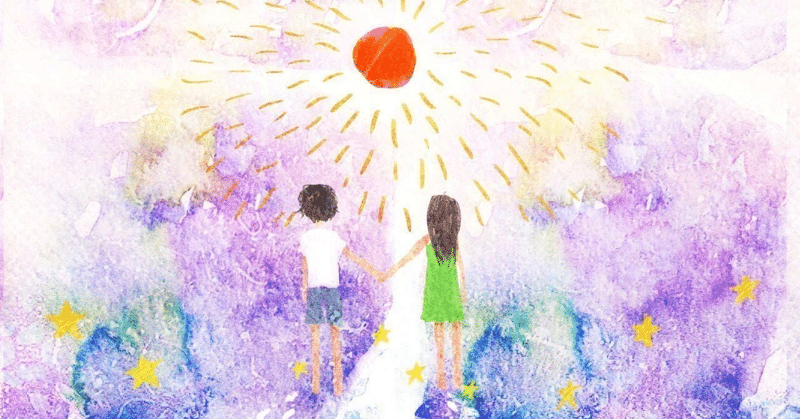

空はいい。世界の広さを感じられる。ちっぽけな僕らがたしかに生きていることを感じられる。そして彼女と繋がっていることを確認できる。

僕らはきっと、毎日同じ空の下にいて、同じ星を見ている。

そう思っていた。

あの日、空には満月が静かに佇んでいた。

それが、真っ暗闇に光る小さな希望なのか、自分の心にぽかりと空いてしまった穴なのか、僕には分からなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?