第95回箱根駅伝を見て感じたこと、考えたこと

年末年始は毎年ゆっくり過ごしている。最大の楽しみは、1月2日~3日の箱根駅伝観戦だ。夜更かししながらも眠い目をこすり、朝7時にはチャンネルを日本テレビに合わせ、酒を飲みながら観戦するのだ。ここ30年ずっとそんな生活を続けている。(酒を飲むようになったのは20歳を過ぎてから)

箱根駅伝の正式名称は、東京箱根間往復大学駅伝競走で、1月2日は、東京から箱根を目指す往路107.5 km、1月3日は、箱根から東京に戻る復路109.6 km、2日間で計217.1 kmを10人で「継走」する。一人当たり20キロ以上という距離の長さ、その日になってみないと分からない山の天候との格闘は他の駅伝にはない。そんな箱根駅伝は、戦火で中断した時期もあったが、今年で「95回」を数え、その歴史もまた「継走」されてきた。今回もまた私たちに多くの感動を与えてくれた箱根駅伝。観戦を通して感じたこと、考えたことを綴っておこう。

■今大会のハイライト

箱根駅伝五連覇、今季三大駅伝制覇を目指していた青山学院大の圧倒的優位と言われてきた下馬評の中、第95回大会を制したのは東海大だった。かつて佐藤悠基(2006年~2009年)や村澤昭伸(2011年~2014年)といった大砲を擁しても手にすることができなかった栄冠をついに獲得した。

見ごたえあるシーンは数多くあったが、やはり一つ挙げろと言われたら、優勝を決定付けた東海大と東洋大の8区の攻防だ。往路優勝した東洋大を6区、7区で4秒にまで詰めた東海大は、小松(3年)が、早々に東洋大の鈴木(1年)に追いつく。共に、初の箱根駅伝出場になるが、牽制することなく順調にペースを刻み、後方から逆転優勝を目指していた青学大の息の根を止めた。

二人の並走は暫く続き、どちらもなかなか仕掛けない。両監督も具体的な指示を出したいが、相手に聞こえてしまうために指示を出せない。両選手が自分の走力とこれまで培った経験を基に、現場での決断が求められていたのだ。小松は鈴木の後ろにピタリとつきながら、度々鈴木の表情をなかなか確認するも仕掛けない。東洋大の酒井監督は、「ペースメーカーとして使われるな。ポーンと前に出てみろ」とギャンブル的かつ強気の指示を出すが、力の差のせいか、なかなか鈴木もスパートができない。結果、鈴木は消耗し、14キロ付近でついに小松がスパート。差はみるみる広がり、戸塚中継所では50秒の差をつけ、勝負を決めたのだった。

小松は金栗四三杯(MVP)に輝いた。東海大の同級生には、鬼塚、舘澤、関、阪口と高校時代の輝かしい実績を引っ提げて入学したスター選手が揃っている。小松は高校時代に目立った実績はない選手だったが、コツコツと練習を積み上げ、今大会初めて出場を勝ち取ったのだ。だが、初出場とは思えぬその落ち着きは見事であった。また敗れはしたが一歩もひかず前で勝負した鈴木の「鉄紺のプライド」もまた流石だった。

■3強の総括

高校駅伝の雄でもある佐久長聖高の監督であった両角監督が、東海大陸上部の再建を要請されたのは、2011年のこと。その手腕から早々に結果を求められたが、1年目にシード権喪失、2年目予選会敗退と厳しい船出を経験してしまう。それでも大学が一丸となって、最先端のトレーニング環境の整備、高校駅伝トップクラスのスカウティング強化を図ると、「青学時代」の中でも徐々に「台風の目」となっていく。昨季は三大駅伝の一つである出雲駅伝を制し、箱根の栄冠も近いかと期待されたが、5位に終わった。今季は、課題をスタミナ不足と設定し、スピード偏重の練習方法を見直すなど大胆なトレーニングの変革にチャレンジした。また余談ではあるが、両角監督自身も胴上げしてもらうために17キロの減量に挑むなど、メッセージ性のある率先垂範を実践、チーム力の結集を図った。東海大は、スピードランナーも多く、特に4区の舘澤は1500mの日本選手権を連覇した選手。箱根駅伝の勝敗だけではなく、東京五輪に向けて舘澤含め選手を輩出できるか注目していきたい。

総合2位に終わった青山学院大は、往路で区間10位以上を3人が記録してしまう想定外の展開。原監督は試合後の談話で、調子の良さを買って起用した4区の岩見を起用するも区間15位と大失速。また、前回大会5区で好走していた竹石を起用するも区間13位と沈んだ。「4区を甘く見ていた」と自身の采配の甘さに率直に言及。それでも層の厚さで復路優勝を手にし、総合2位にまで巻き返した王者の意地は流石というしかあるまい。敗戦後、原監督がメディアに出すぎではないかとの批判も上がっているが、原監督の陸上界への貢献は大きい。生真面目で暗いイメージのあった陸上競技のことを積極的に発信し、また実業界で培ったスキルも活かしながら、競技のプレゼンスを何倍も上げている。心無い批判に屈することなく、今後も発信を継続してもらいたい。

総合3位に終わった東洋大は11年連続の3位以上となった。毎年選手が変わっていく中でこれだけ安定的な成績を残しているのは圧巻だ。初優勝時泣きじゃくった酒井監督だが、もはや青年監督の面影はない。「名将」と言えよう。総合優勝に向けては、もう一枚駒が足らなかったが、往路優勝は見事であり、何より先で触れた8区鈴木に、後ろに下がるのではなく、「ペースメーカーになるな。一歩前に出ろ」の強気の指示は、「鉄紺の真価」と言えよう。昨季は2位ながらお通夜のような表情をしていた選手たちだったが、今季は3位ながら晴れやかな表情をしていたのが印象的だった。力を出し尽くしたのだろう。東洋大はOBに設楽悠太や服部勇馬といった今をときめくマラソンランナーを輩出している。箱根駅伝バカではなく、世界を見据えた指導者とも言えるだろう。

■大東文化大新井選手のアクシデント

勝敗とは別に、話題となったのが大東大の新井選手のアクシデントだ。1区スタート直後に転倒し、直後起き上がって走り出すも足を引きずりながら苦悶に満ちた表情で走り続ける姿には心が痛んだ。実況もその様子を興奮して伝え、心配しながら「新井頑張れ」と拳を握りしめて応援した人も少なくないだろう。新井は左足首を捻りながらも最後まで走り続け、2区の走者に何とか襷をつなぎ、チームとして記録を残すことができた。が、その代償は大きく、全治半年の診断を受け、今春から加入するサンベルクで治していくことになった。

本件について、箱根駅伝の経験者でマラソンの日本記録保持者である大迫傑が自身のツイッターで、「心配する場面ではあるけど、感動する場面ではない」とテレビ中継の実況に苦言を呈し、また、「感動的実況を良しとしてしまうと回り回って選手の判断を鈍らせてしまう。自分ならと考えたけど、どんな酷い怪我であっても単純にやめにくいよね。選手がこの大会で引退なら良いけど先がある選手の場合も同様の事が起きたらと思うと怖い」と意見したのだ。

時の人である大迫の意見だけに、多くの賛否両論が寄せられた。競技者として真摯に取り組んでいる大迫らしい意見だ。本件については、個人の立場、価値観によって導出される意見は異なり、唯一無二の正解はないが、私の感じたことを記しておこう。

① 実況スタイルが指導者及び選手の判断に与える影響

監督や選手は、周囲が無言に要求する感動まで背負って箱根駅伝に臨んでほしくない。チームとして最高の成績を収めるにはどうすべきか?チームとして大事なことは何か?選手の将来をどう考えるべきか?のせめてここらの間で悩んで欲しい。感動という視点は放送側に任せよう。

大東大の奈良監督は、「自分の判断が良かったのかどうか分からない」と項垂れていたという。この問題はとっさに考え、答えを出すにはとても難しいテーマだ。監督・学生間でじっくり本音を交えて討議するのはどうだろうか。チームの根幹を形作るうえで、箱根駅伝の目標を立てることと同じくらい大事だと僕は思っている。

古い話だが、1996年の神奈川大の例を紹介したい。4区で2位を走っていた神奈川大の高嶋に異変が生じたのは3キロ過ぎ。止まりながら2キロ走るも、醍醐コーチ(現監督)が手をかけ止まったのだ。醍醐は、高嶋の将来を危惧しながらも、箱根駅伝一筋でこの1年を懸命に頑張ってきた学生達の表情が浮かび、悩んだ。最後に舞い降りた論点は、「今、俺がストップをかけたら来季以降に向けたチームの勢いは止まるだろうか?」であったという。粒さに選手を観察していた醍醐の答えは「きっと乗り越えられる」であった。翌年、高嶋は主要区間9区で快走し、神奈川大は史上初の予選会からの優勝を果たした。

醍醐は流石だと思うが、とっさに答えを出せるものではないと思う。そのため、「故障など不測の事態が生じた際、チームとしてどう考えるべきか?」という問いについて監督・学生が日ごろから討議しておくと良いのではないかと思う。チームとしての解を出すことは、チームとしての目線合わせ、結束力の強化に寄与する。たとえ、不測の事態が生じたときでも、皆で乗り越える力となってくれるはずだ。

② 放送サイドの実況スタイルについて

ファンである私は、1987年のテレビ生放送開始以来、圧倒的な取材力とそれを伝える実況の力によって沢山の感動を享受してきた。無味乾燥な実況だけでは同じような感動を得ることなんてできないだろう。この感動あってこそ、「俺も箱根で走りたい」という選手が全国から集まってくるのだ。豊富な取材に基づいた感動的な実況をこれまで通り継続して欲しい。但し、嘘の実況はダメだ。新しい事実を捏造し、感動させることはできてもそれは砂上の楼閣だ。やがてそのメッキは剥がれ、ファンも離れていくことは容易に想像がつくことだ。

■箱根駅伝不要論の終焉と「箱根から世界」への体現へ

さて、ここまで書いてだいぶ疲れてきたが、東京五輪を見据えて少し大きな話をしておこう。

箱根駅伝は、日本人最初のオリンピアンだった金栗四三が、五輪で日本が勝つために、長距離・マラソンの育成が必要と発案したことがきっかけで誕生したとも言われている。事実、箱根駅伝は多くのオリンピアンを輩出し、注目を浴びた。

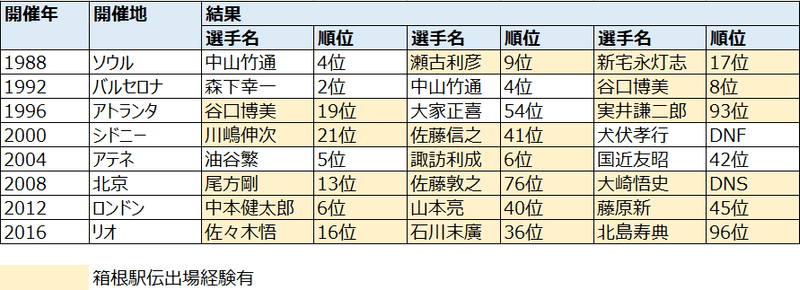

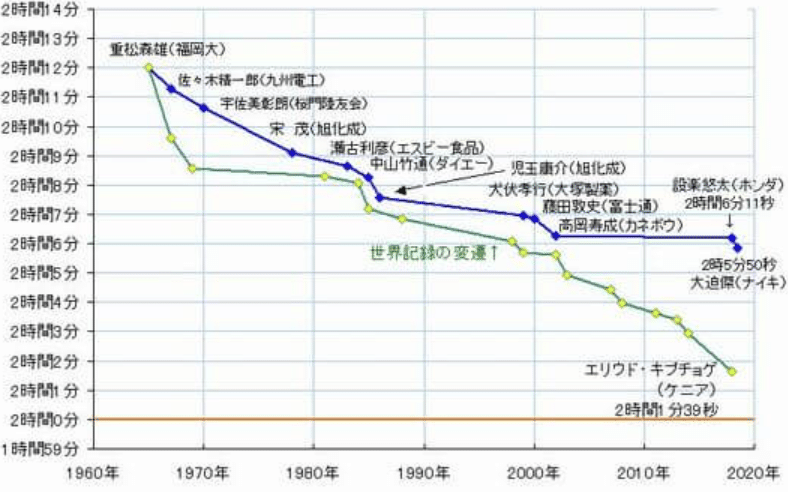

また、日本テレビ系列で全国生中継が開始され1987年以降、箱根駅伝観戦は正月の風物詩となり、1991年往路19.7%、復路22.7%だった視聴率(最高視聴率)は、年々右肩上がりに上昇。今大会2019年は往路30.7%、復路31.4%をマークし、モンスターコンテンツとしての成長を続けている。そんな追い風続きの箱根駅伝も、2000年代に入ると、箱根不要論の台頭を許してしまう。それは、かつてお家芸とまで呼ばれたマラソンでメダルはおろか入賞すらままならず(図1参照)、また日本記録もなかなか更新できない状態が長く続いたことで(図2参照)、一部の世論がその原因を「箱根駅伝」に求めたのである。

【図1 直近8大会の男子五輪マラソンの成績】

【図2 男子マラソン日本記録の推移】

だが、本当にそうだろうか。世界のマラソンのトップクラスの選手たちは、殆どが5000mや10000mといったトラックレースで実績を積み、マラソンに転向して結果を出してきた。粘って落ちてくる選手を拾うマラソンではなく、30キロ以降の急激なペースアップで勝負が決してしまうのだ。そこでものを言うのがトラックのスピードである。

この30年間で10000mを28分台で走る選手は一人いるか否かだった状況が、この2019年では何と30人ほどが28分台で走破する程、様変わりしている。各大学が箱根駅伝を軸としたカリキュラムを組む中で、学生全体のスピードは着実に向上した。世界と戦っていくうえでは間違ったソリューションではないと思う。

この1年で、長らく沈滞ムードが続いてきた男子マラソン界も俄かに活況を帯びてきた。2018年2月に開催された東京マラソンで設楽悠太が16年ぶりに日本記録を更新すると、同学年の大迫傑が10月に日本記録の更新で応酬。また、彼らの2年後輩の服部勇馬が12月の福岡国際で14年ぶりに日本人優勝を遂げた。全員が箱根駅伝の先輩達だ。勿論、彼らは学生時代から箱根駅伝をゴールとするのではなく、世界で結果を出していくために、自分にあったトレーニングを指導者と模索し、実践していることは言うまでもない。が、箱根駅伝で培われた力がベースにあってこそである。

もうここらで、箱根駅伝は良いか悪いかという神学論争に終始するのではなく、どう活かすのか?何が足りなくて何を補うべきか?という問いを指導者が持ち、世界に飛び立てるはずであろう逸材をつぶさない、あるいは発掘していくというフェーズへと進んで欲しい。東京五輪はもうすぐだ。「箱根から世界へ」の体現を楽しみに注目していきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?