古川日出男「曼陀羅華X」自家製の雑草図鑑を盾として、あるいは、歌え!長編小説の形をした白色(ホワイト)の傾いだ十字Xの花弁のリリックを/雑なる家族の黙示録のための断片

自家製の雑草図鑑を盾としてレインコート派の父子と犬が静かなる東京で、戦う/父と母と子の「一冊の本」、子の文字と父の絵画と母の言葉から編纂された一冊の本、表紙に十字の「白色(ホワイト)の、白色(ホワイト)の、白色(ホワイト)の、」花弁からなる「クルアーン」を盾として、揺籃から連れ去られた嬰児が子となり拉致された男が父となりフレンドが母となり、寄せ集められた雑家族がハンドメイド(手作り)の言葉を操り、書き記された予言と預言と戦闘マニュアルを凌駕して、三つの給水塔(タワー)がそびえ運河と橋で結ばれた内濠と外濠で守られた城砦の中で、戦う//サンという名前の犬と伴に/黄金色の犬が太陽の光となって跳躍する/2022の春に本として現れた、2019から2021に書かれた言葉が、1995-2003、2004を実況する/

No.1:自家製の雑草図鑑/手作りの自家製の雑の草の図鑑:子の文字と父の絵画と母の言葉から編纂された一冊の「白色(ホワイト)の本」:傾いた十字のX/曼陀羅華X

十字ではなく、傾いだ十字の×、傾いた十字のX、の花弁を持つ、空から降る白色(ホワイト)の華/自家製の雑草図鑑/自家製であること、既製品ではなく、工業製でもなく、ハンドメイドであり、ホームメイドであること/自家であること、自家製(ホームメイド)の雑草図鑑、他の家ではなく、自身の家であること、自家であること、雑草であること、雑であること、それは、植物図鑑ではなく、雑草図鑑、純の草でも、純草でもなく、雑の草、雑草であること、雑の草の図鑑であること/Houttuynia cordata/ハンドメイドのホームメイドの、純のホームではなく、雑のホームによる、雑の家による、純の血ではなく、雑の血の雑の家族(ホーム)によるハンド(手)でメイク(作る)られた、自家製(ホームメイド)の雑草図鑑、雑の自分自身の雑の家族によって作られた雑の草の花の図鑑、そこに書かれる雑の言葉、雑の花の花言葉、曼陀羅華X/「暴力が渇望され」/「ビジョンこそが」/「お前の運命をデザインしろ」/ホワイト・ペーパー・フラワーの盾/それこそが必要なもの/

No.2:歌うように書かれ、読まれるように歌う、長編小説という形をした長大な散文のリリック//これを読む者たちはそこにメロディーとビートを刻み込まなければならない。

歌うように書かれ、読まれるように歌う、言葉たち、長編小説という形をした長大なリリック、メロディーとビートを待つリリック、だから、これを読む者たちはそこにメロディーとビートを刻み込まなければならない、これを読む者たちは歌わなければならない、読むように聴き、聴くように読み、歌うように読み、読むように歌い、物語るように歌い、歌うように物語る、メロディーとビートを与え、声に出して、聴かれ、かたちとして表出され、読み取られ、語られる、言葉としての文字としての、小説のかたちをしたリリック、小説ではない、歌詞(リリック)、散文で書かれた歌詞(リリック) /「黙示録(アポカリプス)の生放送(Live Coverage of the Apocalypse)」と記された反・啓示、反・黙示、反・経文/ここにはイメージとビジョンとストーリーはあっても、論理/非論理はない、ここには幾重にも施された複雑な仕掛けの舞台装置と語り口はあっても、論理/非論理はない、ここには無数の挑発的惹句が撒き散らされているが、論理/非論理はない、ここにはメロディーとビートを誘惑する文体が存在するが、論理/非論理はない/長編小説という姿をした空白の論理/非論理の長大なリリック/メロディーとビートを必要とする未形の音楽、リリック/歌われるためのビジョンとイメージとストーリーのリリックがレディオでオンエアされビジョンとストーリーを捻じり・回転させる/実況放送中のリリック・リリック・リリック/666FM/X/Y/66936/

No.3:散文を歌うことはできない/リリックを歌うことができても。論理/非論理とは音楽の別の名前であり別の呼び名なのだから。

散文を歌うことはできない。散文の中の論理/非論理を歌うことはできない。散文の中の論理/非論理にメロディーとビートをその散文の外部から付与することはできない。散文の中の論理/非論理には、そこにはその論理/非論理の固有のメロディーとビートがあらかじめ内在しているからだ。散文はそれが散文として構成され形成されることで、そこに論理/非論理が誕生する。その論理/非論理が必然としてメロディーとビートを所有する。論理/非論理とは音楽の別の名前であり別の呼び名なのだから。散文を書くとはそこに論理/非論理=固有のメロディーとビートを形作ることであり、散文を読むとはそこに内在する論理/非論理の固有のメロディーとビートを聴くことである。だから、散文を歌うことはできない。リリックを歌うことができても、散文を歌うことはできない。散文の奏でる音楽を、歌を、聴くことはできても、それを歌うことはできない。散文とリリックの決定的な決裂。散文を読むこと/書くことと、リリックを書くこと/歌うことが、言葉と音楽の地平で決闘する/

No.4:小説はなぜ散文で書かれているのか?小説という想像力が散文を要求したのだ。リリックではなく散文を求めたのだ。小説が散文であることには厳格なる理由が存在している。

小説が散文であることには厳格なる理由が存在している。小説という想像力が散文を要求したのだ。リリックではなく散文を求めたのだ。歌うことが不可能な散文を小説が求めたのだ。小説という想像力は歌われることを断固として拒絶している。言葉の外部にメロディーとビートを求めることを拒否し言葉の内部にメロディーとビートを求めること、それが小説という想像力が散文を要求した理由だ。小説という想像力が論理/非論理(音楽)を求めた。

小説は自分自身が音楽となり、歌そのものであろうとして、そこに散文を求めたのだ。小説という想像力は読み手の誰かに歌われるものではない。小説という想像力は誰かに歌われることを求めなかった。

それは、自身がその体の全体を用いて、歌を自分自身が作り出し選び獲ったメロディーとビートによって自分自身の言葉を歌う、歌そのものなのだ。小説を読むこととは、小説という散文を読むこととは、小説という想像力を開くこととは、ひとつの歌を聴くことであり、ひとつの音楽を聴くことなのだ

No.5:だから、古川日出男「曼陀羅華X」は小説ではない。これは音楽ではない、これは歌ではない。リリックだ。しかし、だからこそ、歌うことができる。

だから、だから、古川日出男「曼陀羅華X」は小説ではない。これは音楽ではない、これは歌ではない。リリックだ。しかし、だからこそ、そうだからこそ、古川日出男「曼陀羅華X」は歌うことができる。それに旋律(メロディー)と拍子(ビート/リズム)を付与し、歌うことができる。「曼陀羅華X」は論理/非論理=メロディーとビートを待っている。誰かに歌われることを待っている、誰かの手による解体と再構成を待っている、言葉の欠片/断片としての、歌詞/リリックの長編小説。自家製の本の材料としての長編小説。

言葉の欠片/断片を自家製の本に、

リリックにメロディーとビートを。

あとがき:1:音楽としての村上龍「コインロッカー・ベイビーズ」///古川日出男「曼陀羅華X」がリリックであることの証左としての補遺

>「古川日出男「曼陀羅華X」は小説ではない。これは音楽ではない、これは歌ではない。リリックだ。」

このことを精密に語ることより、古川日出男「曼陀羅華X」、その対極に存在するものをここに提示することによって、それが何を意味しているのか明示したいと思う。「曼陀羅華X」がリリックであることを示す補遺として。

村上龍はその小説においてそれがリリックとなることを徹底的に完璧なまでに拒否した小説家のひとりだ。村上龍の小説は、その小説の散文は、それがリリックになることを激しく否定した。村上龍において小説は歌われてはいけないものなのだ。小説はリリックではない。リリックは小説ではない。村上龍においては、「歌われる小説/歌うことができる小説、それを小説と呼んではいけない」となる。その理由は繰り返さない。村上龍が小説を書く、あるいは、書かれたその小説が、音楽そのものであることは言うまでもない。村上龍の「コインロッカー・ベイビーズ」の猛り狂うカタストロフィーの嵐のラスト・シーンの最後の最後に刻印され屹立するその一行の言葉は小説家村上龍の叫びであり宣言でもある。村上龍の小説は厳密に音楽/歌なのだ。

「聞こえるか? 僕の、新しい歌だ。」

或る意味、「論より証拠」でもあり、しかし、同時に、この思考の射程の限界が顕わとなるものでもある。必然としてこの「「曼陀羅華X」はリリックである」という認識が「曼陀羅華X」を切断したひとつの切り口/断面のありようを描写したものにすぎないことが分かる。そのひとつの側面でしかない

古川日出男「曼陀羅華X」は確信的に空転し崩壊して行く複雑で巨大な機械的小説/小説的機械なのだ。その全貌を掴みたいと思うならば、自らの身体をその中に投入し、血まみれになってその心臓を自らの手で掴み取るしか方法はない。「曼陀羅華X」は人間をその体内に飲み込んでしまう小説なのだ。

あとがき:2:カタストロフィーの混沌へと向かう言葉たち///ラスト・シーンの傍若無人たる混沌と現在という時間:飛浩隆「零號琴」

小説の醍醐味のひとつとして〈カタストロフィーの混沌へと向かう言葉〉を読む快楽がある。フィクションがフィクションとしてその特権的立場を縦横無尽に発揮し暴れまくるその醍醐味、現実であればその血塗られた凄惨さと荒唐無稽さと冷酷さに目を背けざるを得ないのだが、小説という想像力が生み出したフィクションが人をその只中に没入させることができる。阿鼻叫喚の地獄絵図の中でさえ人は嬉々として、フィクションの中に降り立つことができる。人間が人間でありながら、人間を超越することを可能とするそのフィクションの宇宙の中で小説という想像力によって、それが解放される。

〈カタストロフィーの混沌へと向かう言葉〉が暗黒の欲望と繋がり、それが絶対的なる悪である邪悪なるものへの通路を開くドアとならないように細心の注意を払いながら〈カタストロフィーの混沌へと向かう言葉〉と向き合わなければならない。仮にそれがフィクションであったとしても、それは人間が想像力によって、人間のこころの中に出現させたヴィジョンなのだから。それは現実の人間のこころの中で、存在として実存させたものなのだから。

「曼陀羅華X」のラスト・シーンはまさに雪崩れ込むように〈カタストロフィーの混沌へと向かう言葉〉へと収斂して行く。主語と述語が入り乱れ主体と客体が混乱し混在し、何もかもが境界を失い融合しながらカタストロフィーの混沌へと向かう。そして、その瞬間が凍結しラスト・ショットとなる。

この〈カタストロフィーの混沌へと向かう言葉〉と呼応するものをひとつだけ挙げることにする。それは飛浩隆「零號琴」となる。全く位相の異なる二つの小説なのだが、そのラストの傍若無人ぶりにおいて二つの小説は激しく共鳴し、尚且つ、その現在性において二つの小説は相似形を成す。この二つの現代日本小説は何方も時空を超えて、日本の現在を摘出した小説なのだ。

あとがき:3:父と子による、悪霊的なるものとの戦い/大江健三郎「ピンチランナー調書」を引き継ぐ者たち/:神話として書き継がれる戦いの物語。

父と子が何かしらの悪霊的なるものと戦う物語の系譜というのがある(のかもしれない。)父と子がその因縁の頸木に絡め取られながらも、互いにその弱さと強さを束ね支え合いながら悪霊的なるものと戦う。その物語。父が子の弱さをささえ、子が父の強さを引き出し、父が子の強さに助けられ、子が父の弱さをおぎなう。母と子ではなく、父と子による戦い。弱さと強さを持つ父と子による悪霊的なるものとの戦い。古川日出男の世界では、そこに犬が加わることになる。大江健三郎の世界では、それは〈森/(樹)木〉となる

物語の系譜、父と子が悪霊的なるものと戦う物語、大江健三郎の「ピンチランナー調書」の系譜を引き継ぐ物語としての古川日出男の「曼陀羅華X」。その戦いの物語は連綿と神話として語り継がれ、書き継がれることになる。

あとがき:4:本という物質の形式:変容する光の物質としての本:古川日出男「曼陀羅華X」

変容する光の物質としての本が出現する。本という物質の形式の終焉の時代に抗うかのように「曼陀羅華X」が本という物質の形式を携えてわたしたちの前に出現する。周囲の光を内包し反射し自ら発光する本。本という物質の形式に閉じ込められた言葉が、無数に変容する光の箱の中で歌い跳ね踊る。

「編集する指さきは血にまみれたように感じたが、実際には涙があふれただけだった。(F)」 (古川日出男「曼陀羅華X」最終頁444ページの次の次のページより引用)

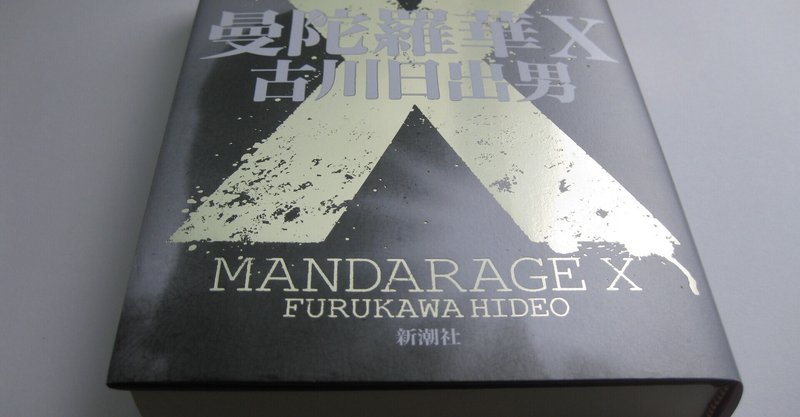

古川日出男「曼陀羅華X」:カバー写真「Moment」(David Wall)装幀:新潮社装幀室:全444ページ、約37.5万文字、原稿用紙(四百字)約940枚、厚さ3cmの本:「黙示録(アポカリプス)の生放送(Live Coverage of the Apocalypse)」:第一部「1995-2003」/第二部「2004」/第三部「実況放送中」/初出「曼陀羅華X 1994-2003」(2019年10月号)、「曼陀羅華X 2004」(2020年3月号-12月号)、「曼陀羅華X」(2021年1月号-8月号、10月号)(※いずれも「新潮」に掲載)/「単行本化にあたり大幅に初出原稿の解体と再構成、改稿をした。」最終頁444ページの次の次のページより引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?