ハムレットに登場する有名な台詞 "To be or not to be, that is the question.” は時代によって色々の訳され方をしている。

「世に在る、在らぬ、それが疑問じゃ」としたのは坪内逍遥、1909年。

「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」は小田島雄志の訳で、1972年。

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」これは2003年の河合祥一郎訳。

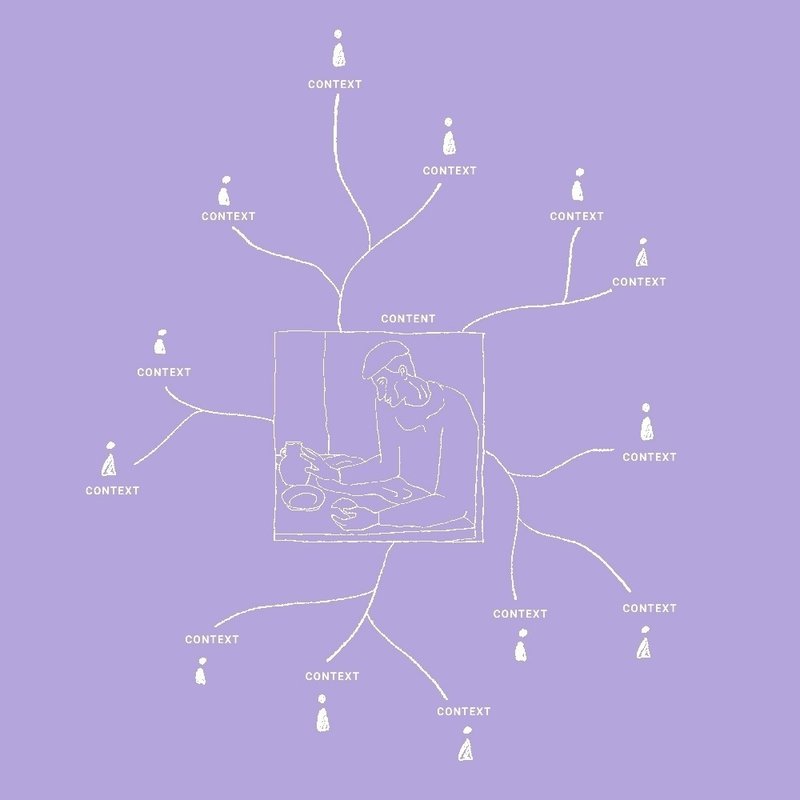

このようなことはよく起こる。ある作品を研究する人のあいだでも、主流とされる解釈が時代によって移り変わる。作品自体は不変だが、文脈が変化している。このような作品と解釈の関係性を議論するために、ここで文脈の「強弱」を考えてみよう。コンテクストデザインという体系のなかで、「強い文脈」と「弱い文脈」というものを定めることにする。

強い文脈

強い文脈とは、作品における著者の意図、歴史的な位置づけ、広く認められている読解を指す。強い文脈は通貨のような普遍的な流通性を備えている。それはある正統性を保証するので、多くの人へ語り掛けることができ、結果否定されない最大公約数としての性質を持つ。ただそれ故に、単体では個人にとっての特別な意味にはならない。これは「強い文脈の弱さ」だ。

弱い文脈

弱い文脈とは、ある個人の解釈や、その作品に結びつけているエピソードを指す。これには流通性や正統性がない。よって単体ではとても弱く、誤読を含む可能性も高い。しかし弱い文脈にはそれ故の逆説的な強さが備わっている。「弱い文脈の強さ」だ。

弱い文脈の強さは、それによって「読み手」がいつの間にか「語り手」になってしまう点にある。弱い文脈を、つまり個人的な解釈の糸口を持つことは、読者があるエピソードの作者となることを意味する。その大事な糸口は、秘密として持ち続けることもできるし、誰かに語る時に自らの人生の重みを預けて、本心を明かすために使うこともできる。この主体性、積極的関わり、作品世界への参与、秘密の所有によって、または語りによって、読者はある解釈の糸口の持ち主となり、ひいては作品そのものの持ち主になる。解釈をすることで、読者は作者になる。単なる語り手を越えて、解釈を通して、その作品の一端を担う。

illustration: Maki Ota (Takram)

ロラン・バルトの「作者の死」は強い文脈の否定だ。作者の意図を作品から引き剥がし、読者の解釈や批評の価値を説くという点でコンテクストデザインの主張と共振している。

大事なことは、強い文脈にも弱い文脈にも心を開くこと。両方を兼ねているところに最も大きな可能性がある。それらはお互いを高め合うのだから。

強い文脈のうち、「一定の評価を得た批評家の解釈」はかつてはある一人の解釈、つまり弱い文脈でしかなかったはずだ。ハムレットは作り出された瞬間に名作であったのではなく(もちろん最初から人気作品であったかもしれないが)、数百年の解釈と批評を得て、文脈を纏った。強い文脈と弱い文脈の両方を纏い、中でも一定の支持を得た弱い文脈は強さを増していく。逆に定説が覆されるとかつて強かった文脈は弱くなる(※1)。つまり強い文脈と弱い文脈は時と場で行き来する。

弱い文脈を一本の頼りない糸だとすると、強い文脈はある太さを持った紐や縄のようなものだ。文脈は撚り糸によってできている。

脚注:

※1:文脈の行き来の事例として、天文学の世界では、1930年の発見以来「惑星」と分類されていた冥王星が、2008年に準惑星に分類され直すなどしている。しかし2017年には、NASAの天文学者が改めて惑星の新定義を提案していおり、これが採用された場合は冥王星が惑星に返り咲くことになる。定義の問題ではあるが、人の解釈に影響を与える決定の例として、興味深い。

記事執筆は、周囲の人との対話に支えられています。いまの世の中のあたりまえに対する小さな違和感を、なかったことにせずに、少しずつ言葉にしながら語り合うなかで、考えがおぼろげな像を結ぶ。皆社会を誤読し行動に移す仲間です。ありがとうございます。