第2回 ベンチャー・ビジネスとしてのリュミエール兄弟の映画

映画の起源と言ったときに普通はリュミエール兄弟とエディソンが言及されるという話を前回しました。とは言っても、前回の記事はリュミエール兄弟とエディソンに至るまでの映画前史が中心でしたので、リュミエールが投影式の映画を、エディソンが覗き込み式の映画を発明したということしか触れていません。今回は「ベンチャー・ビジネスとしてのリュミエール兄弟の映画」というタイトルで、リュミエール兄弟の映画について解説します。通常あまりこういうタイトルで映画史にアプローチすることはない多くないのですが、最初に執筆したときのメルマガの読者は映画の学生よりもどちらかというとコンテンツ・ビジネス関係者でしたので、ビジネスよりのアプローチをしました。実際に映画もその誕生のときはベンチャー・ビジネスだったので、このアプローチ自体が間違っている訳でもありません。

ベンチャー・ビジネスとしての映画

アメリカのエディソンと並んで「映画の父」と呼ばれるオーギュストとルイのリュミエール兄弟は、ダゲレオタイプ写真館を経営していた父のもとに生まれました。リュミエール兄弟は成長すると父の写真館を手伝い始め、リヨンに写真乾板の工場を設立し、リュミエール家のファミリー・ビジネスは写真技術の分野で成功を収めていました。1894年にエディソンのキネトスコープがフランスに紹介され、地元フランスのキネトスコープ興行師がエディソン社から提供されるフィルムよりも安いフィルムを開発できないかとリュミエールの工場に話を持ってきたため、リュミエール兄弟はキネトスコープを改良し彼ら独自の投影式動画上映装置シネマトグラフの開発をしたのです。

リュミエール兄弟

(anonymous, Fratelli Lumiere, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

リュミエール兄弟の試みは当時の最新テクノロジーである映画を使って既存のビジネス・モデルに挑戦するという点で、今はやりのベンチャー的な側面を持っていたということです。前回の連載の最後に言及しましたが、19世紀にはさまざまな視覚文化装置が普及しており、とくにマジック・ランタン(幻灯機)というオーバー・ヘッド・プロジェクタのような装置やプラクシノスコープというスクリーンの裏側から画像を投影する装置を使って静止画像を投影し、劇場に集まった観客を楽しませるという興業形態はすでに存在していました。リュミエール兄弟自体は技術者であると同時に、ファミリー・ビジネスとして写真製品の工場を経営するビジネスマンでもあったので、単に技術的な向上を目指すだけでなく、その新しい技術と製品を既存のビジネス・モデルにどう組み込むか、あるいはそれらを用いてどう新しいビジネス・モデルを構築するかという問題意識は常に頭の中に存在していたと考えられます。

ここで読者のみなさんに質問です。もし編集を施して作られる物語映画というものがまだ存在しない世界で生まれて初めて映画のカメラを手にしたら、皆さんは何を撮りますか?おそらく多くの人はとりあえず身の回りにあるものを撮るでしょう。とりあえず動くイメージを記録できる新しい装置が手元にある訳ですから、手っ取り早く身の回りにあるものを撮ってみて、この未知の機械がどのように機能するのか、どのようなビジネス的可能性を秘めているのか確かめてみようとするでしょう。リュミエール兄弟がおかれた状況というのはこのようなものです。もし前回説明したマイブリッジのような科学者であれば話は別です。彼はギャロップしている馬が4本足をすべて同時に地面から離している瞬間があるかどうか調べてくれという富豪の依頼に基づいて、連続写真を撮る装置を発明したので、必然的に彼の探求は生物の動きを記録すること、そのためにどのような技術的工夫をするかに向かいました。ですが、リュミエール兄弟は単に科学者というわけではなくビジネスマンです。馬が走っている様子を撮っているだけでは、お金を払ってくれる顧客は生まれませんし、新しい映像装置を買ってくれるであろう興行主に売り込むこともできません。したがって、リュミエール兄弟はまずは彼らの周りにあるものを撮影し、1895年12月のグラン・カフェで入場料を取って上映するのに先立って、同年3月22日にパリの国立殖産興業会(Société d'encouragement pour l'industrie nationale)にて上映と売り込みを行いました。

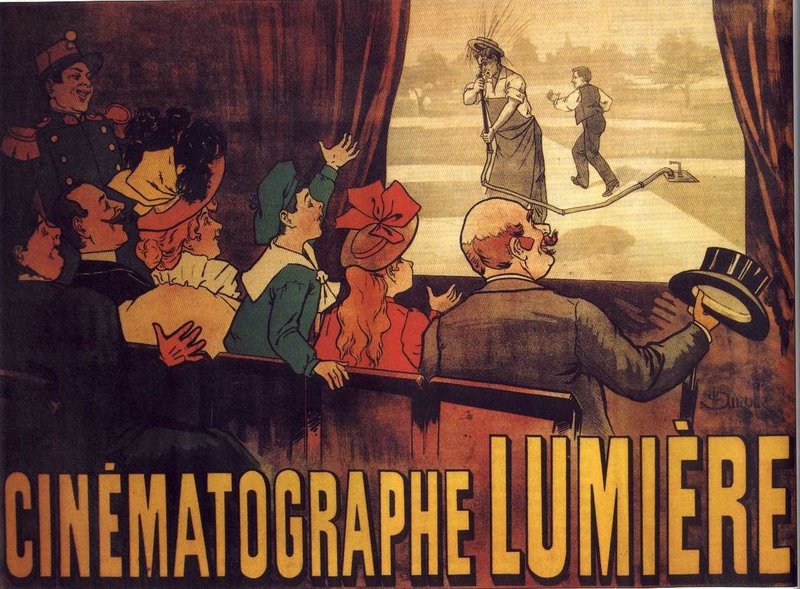

リュミエール兄弟の映画の上映会のポスター

(Marcellin Auzolle (1862-1942), Cinématographe Lumière, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons)

アクチュアリティー映画

この国立殖産興業会で上映されたのが、リュミエール兄弟のシネマトグラフで初めて撮られた作品として有名な『工場の出口(La Sortie de l'usine Lumière à Lyon)』です。以下のYouTubeにアップロードされた動画がリュミエール兄弟の最初期の代表的な映画をまとめたものですが、その最初の2分ほどがこの『工場の出口』なので見てみましょう。

リュミエール兄弟の初期映画

この作品はリヨンにあるリュミエールの工場から出てくる労働者を撮っただけのものです。特に物語のようなものもなく、ただ労働者たちが出て行く様子を固定したカメラからワイド・ショットで撮影したもので、編集の跡もありません。『工場の出口』はこの国立殖産興業委員会での上映の三日前に撮影されたものなので、おそらくこの上映会で上映するサンプルが必要だったために、手近なところで撮影したものでしょう。『工場の出口』に見られるような日常生活の一場面を固定のカメラで1分から長くても2分程度撮影するのは初期のリュミエール兄弟の映画に顕著な特徴の一つです。上のYoutube動画に続く他のリュミエール兄弟の映画を見ると、船から降りる乗客、赤ちゃんに食事を与えながらお茶を飲む大人、カード遊びをする紳士たち、駅に列車が到着する場面などが映し出されています。

ただ、日常生活をそのまま撮っているだけではシネマトグラフを興行主たちに売り込むには不十分だと思ったのか、リュミエール兄弟は彼らの商品の可能性を模索し始めます。一つはコメディ的な面白さを追求するものです。上の動画の中で3分ごろから40秒程続く部分には、ホースを使って水を撒く大人にいたずらを仕掛ける子供の映像が入っています。子供が背後から大人に近づいてホースを踏んで水をとめ、水がとまったことを訝しんだ大人がホースの穴を覗き込んだところでホースを踏んでいる足をはずして、大人を水浸しにするというものです。一目見れば明らかですが、この映像の中では固定されたカメラの前で大人と子供が演技をしており、カメラで撮影された舞台劇という印象を与えます。もちろん舞台の上で実際にホースで水を撒くのは難しいので、その点で映画の特性を利用していると言えますが、それでもまだ映画独自の文法を作るというよりはシネマトグラフの可能性を探っている段階であるというべきでしょう。

もう一つのアプローチはシネマトグラフの技術的特性を生かそうとするものです。先ほどのYouTube動画の最後にハンマーで壁を破壊するシーンが入っています。このシーンに続いて破壊された壁が自然に再生する映像が映し出されます。シネマトグラフにはモーターなどはついていなかったので、当時の上映の現場では、フィルムを送り出すクランクを逆回しにすることでこのような映像の逆回しを行っていたと考えられています。ビデオの逆再生などに慣れ親しんだ私たちにとってはたいして驚く光景ではありません。しかし、19世紀の観客にとっては像が動くということ自体には慣れ親しんでいたとしても、この動画のような高度な写実性であたかも時間が巻き戻ったかのように見えるというのは、それだけで大きな衝撃であったことは容易に想像できるでしょう。

このように、日常生活、コミカルなシーン、シネマトグラフの技術的な特性を活かしたシーン、さらには遠くの地の景色や公的なイベントといった主題を1分から2分程度の時間、固定されたカメラで捉えた無編集の映画ジャンルをリュミエール兄弟は「アクチュアリテ」と名付け、彼らの発明品の宣伝文句として使いました。英語圏の映画研究ではこのジャンル名をそのまま使って、「アクチュアリティー映画」と呼ばれます。アクチュアリティー映画はドキュメンタリー映画に先立つノン・フィクション映画の形式であると言えますが、ご覧の通りドキュメンタリー映画のような複雑な物語構造を持っていません。かと言って、アクチュアリティー映画にフィクション的な要素が全くないかと言うとそうも言えません。上述の例であれば、水撒きの様子を捉えたものは明らかにフィクション的に演じられたものですし、船から降りる人々がカメラに手を振っているシーンなどに顕著なように、一見ノンフィクションに見えるものにもカメラへの意識が垣間見れる瞬間があります。原理的にはカメラを向けると言う行為から作為性を排除することはできないでしょう。

リュミエールのビジネス・モデル

リュミエール兄弟はこのアクチュアリティー映画で成功を納めましたが、シネマトグラフのブームが長くは続かないと考えさらなる一手を打ち出します。リュミエールが発明したシネマトグラフの特徴の一つは、特にエディソンののぞき見式の装置と比べると、構造が比較的単純で、軽量で持ち運びが容易なことにあります。さらに特筆すべきことは、シネマトグラフはそのcinematographと言う名前が-graph(書く)と言う接尾辞を持っていることからも明らかな通り、基本的には録画装置なのですが、外部の光源を用意すれば映写装置としても使えたことにあります。初期のリュミエール兄弟はシネマトグラフ本体を売却することはあまり好まず、代わりにこの軽量で万能なシネマトグラフとそのコンテンツを持たせた社員を世界中に派遣し他のです。

リュミエールが世界各地に派遣した社員たちは二つの目的を持っていました。一つはフランスで撮影した映像を持って行き、シネマトグラフと一緒に現地の興行主や劇場にリースあるいは上映をし、リース料や入場料を獲得することです。リュミエール兄弟によって派遣された社員たちのもう一つの目的は世界各地で現地の様子を撮影することでした。世界各地のエキゾティックな光景をおさめた映像は、フランス本国に持ち帰られ、フランスの都市の観客に手軽な擬似的な観光体験を与えたのです。19世紀の後半と言えば、1871年に普仏戦争が終わりフランスがアフリカからアジアにかけて広大な植民地帝国を建設するころで、まさにシネマトグラフは、この植民地帝国の交通/通信ネットワークを利用した帝国の目として機能していたと言えるでしょう。

リュミエール兄弟のこのビジネス・モデルが映画史に与えた影響は非常に甚大です。リュミエールの社員たちはヨーロッパの国々だけでなく、ブラジル、インド、エジプト、日本、中国、メキシコ、ロシアなど世界各地の様々な国に派遣され、これらの国々の多くではリュミエール兄弟が持ち込んだシネマトグラフがその国の映画の歴史の始まりでした。例えば、イランの場合、1900年にカージャール朝のモザッファロッディーン・シャーがシネマトグラフを購入しホーム・ムービーを撮影し始めたのがイラン映画史の起源として位置づけられています。また、世界各地に派遣されたリュミエールの社員たちは、映画のテクニックの発展にも寄与しています。例えば、エジプトに派遣されたユージーン・プロミオは、早くも1896年にナイル川を撮影する際にカメラをナイル川を渡る船の上に乗せて撮影し、世界で初めてのトラベリング・ショットを編み出したのです。

ナイル川上の船からのトラベリング・ショット

1897年の日本橋の様子

リュミエール兄弟のビジネス・モデルは彼らが予測した通り10年程度しか続きませんでした。1905年ごろにはリュミエール兄弟の会社は映画のビジネスから手をひいて、その後はもともとの本業である写真技術の分野に注力しました。リュミエールの社員が撮影した世界各地のエキゾティックな光景を撮影した映画に代わって、もと奇術師でトリック・フィルムで有名なジョルジュ・メリエスや後発の映画会社であるパテ社などがフィクション映画を多数生産するようになったのです。

技術とアートとビジネスの結節点としての映画

リュミエール兄弟に関して興味深い点は、繰り返しになりますが、とてもベンチャー的だということです。単に技術者として映画の発展に寄与しただけではなく、とはいえアーティストとして表現の追求に全力を尽くしたという訳でもない。しかし、ビジネスマンとして新しいモデルの確立にも意識的だった点は、現代のITベンチャーを彷彿とさせます。(起業家というのはいつの時代もそういうものなのかも知れませんが。)

このようにリュミエール兄弟の映画を技術とアートとビジネスの三つの側面から検討するのは、なにもリュミエール兄弟が特別だからではなく、アメリカの映画研究の一般的特徴であると言えます。日本の中で映画研究というと、長い間、映画をアートとして捉え映画監督の作家性を強調するものや、あるいは映画を国民文化として捉え映画を生み出す集団の文化的社会的特徴と関連づけるような研究が多かったように思います。(今はそうでもありません。)アメリカの映画研究はかなり昔からというと、映画が生産される社会的・経済的条件やビジネス・モデル、あるいは各国の映画産業の内部的な労働慣習などに非常に大きな注意を払ってきました。これには様々な文化的歴史的経緯があるのですが、アメリカではハリウッドの映画産業の中でプロデューサーが映画の内容をコントロールする権限を監督以上に持っていた時代が長く続いてきたという事実が無視できないことによるのだと思います。実際、リュミエール兄弟の映画に限らず、ハリウッドにしても日本映画にしても、その映画が作られるための社会的文化的条件だけではなく、産業的ビジネス的条件まで考えないとわからないことも多くあります。

次回は同じような観点から、エディソンとその競合相手について議論します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?