三宅陽一郎 オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき 〈リニューアル配信〉 第四章 キャラクターAIに認識と感情を与えるには

(ほぼ)毎週金曜日は、ゲームAI開発者の三宅陽一郎さんが日本的想像力に基づく新しい人工知能のあり方を展望した人気連載『オートマトン・フィロソフィア──人工知能が「生命」になるとき』を改訂・リニューアル配信しています。今朝は第四章「キャラクターAIに認識と感情を与えるには」をお届けします。

自己像を外界から切断する西洋型認識論と、主体と外界が溶け合う東洋型認識論を比較しながら、感情の働きや自己投影を通じて、知性が世界へと干渉するプロセスを読み解きます。

この世界で人工知能はどれほどのものを背負うことができるでしょうか。たいていの場合、人工知能は、決められた仕事を与えられ、それを遂行します。それが現代の問題特化型の人工知能です。人工知能はフレーム(問題設定)を超えられませんが(フレーム問題)、決められたフレームの中では効率よく学習し人間よりずっと賢くなります。

しかし、前章で述べたように汎用型人工知能が発展し、人間が持つような責任感、倫理感、判断、生きる意味、他者への尊敬のようなものを捉えることができるなら、人間はさらに人工知能にいろいろなものを託すことができるでしょう。世界の意味を背負うものであるならば、さまざまなものを託すことができるでしょう。

時に我々は、人工知能に人類の持つ重荷まで背負ってほしいと願うこともあります。人類の歴史は、人工知能にその一端を担ってもらうことで、人類に課せられた、課せられたと思っている世界の歴史を部分的に人工知能に託すことができます。

ゲームの中でキャラクターたちはさまざまなものを背負うことができます。しかし、それは決められた物語の中だからです。では、この実世界で人工知能が高い意識を持って自分の役割をきちんと理解する、ということはあり得るのでしょうか?

前章の議論では、デジタルゲームにおけるオープンワールド環境のなかで人工知能がどう環境とインタラクションするかという問題から出発して、機能特化型の西洋型人工知能と、混沌に存在の根を持つ東洋的人工知性の発想をいかに架橋すれば、汎用人工知能が構想できるかという可能性に辿り着きました。

問題に特化しない汎用人工知能は、ゲームの登場人物を動かすキャラクターAIをつくる場合の究極の理想でもあります。本章では、ここまでの議論の延長線上に、キャラクター(擬似生命)としての汎用型人工知能が、どのような主観的認識や感情を持ちうるのか、そして彼らにどんな役割を託していけるのかについて、さらに掘り下げていきたいと思います。

(1)西洋型の認識論

西洋の認識論は人間を規範として構成されています。それは、明文化さえされない暗黙の前提です。「人間は神の下に作られ、人間を規範にするのは当然のことである」という了解が暗黙とされています。ここにおいて、人間探求は人工知能と通じる経路を得ます。人間を探求し、それをエンジニアリングによって実現するのが、人工知能である、ということです。

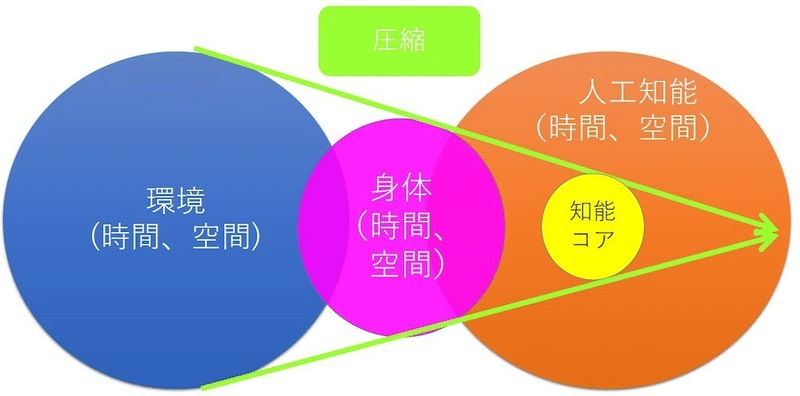

西洋の人工知能における認識の構築は、まず自分と世界を対峙させるところから始まります。自己意識をコアとし、自らの存在を世界から独立的に考えます。そして、その上で自分について世界について考えます(図4.1)。

▲図4.1 環境と人工知能(圧縮)

そうでありますから、認識は常に世界から切り離された自分を確認する、という作業でもあります。身体感覚は常に世界と自己を明確に分節化し、自我の境界を形成します。そんな自己と他者を分かつ強い分割の力は自己を形成する力であると同時に、他者を排斥する力でもあります。アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』(ガイナックス、1995)では、その力を「ATフィールド」と呼び、各存在はLCLと呼ばれる実体で、ATフィールドによって自己の境界を保っているという世界観が描かれます。同作の物語の中核になる人類補完計画とは、全生命のATフィールドを消滅させ生命をひとつの存在としてしまう試みでした。このあたりはアーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』と似ています。人は自己の境界ゆえに形を保つと同時に孤独であるという矛盾を受け入れることなしに生きることはできないのです。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?