面白く読んでもらえる「会報誌/広報誌」の作り方

「せっかく発行した会報誌/広報誌(以下「会報誌」と表記)なのに読んでもらえない」。

会報誌は、活動に共感、協力を得る為に大切なツールです。

ただ、情報過多の現代において、素人が書いたものを読んでもらうのは大変なこと。

今回は、読んでもらえる広報誌を作るために、

ゼロから発行までの作り方を紹介する入門編です。

市民活動団体の会報誌はもちろん、地域のまちづくり団体の広報誌、

の参考にしていただければ幸いです。

関再発見フリーマガジンぶうめらんの事例を交えながらお伝えします。

1.基本的な考え方〜読んでもらえる会報誌とは〜

はじめに、「読んでもらえる会報誌とは何か」、この問いの答えにお答えします。

① 読み手が知りたい情報がある。〜対象の人たちの事を考えよう〜

自分たちの事を伝えるだけでは読まれない。この会報誌を読んで、読み手にどうなって欲しいのか「寄付してほしい」「地域の良さを知ってほしい」

ここで気をつけたいのは、「活動を知ってほしい」というだけではいけないということです。これは②で紹介します。

② 何を伝えたいのか明確に

自身の活動の目的はなんでしょう。

「ぶうめらん」では、最後に必ず「提案書」を入れています。

③ 作り手が面白いと思う記事を

①でもお伝えしましたが、会報誌の多くが、事実の羅列、活動の紹介に終始しています。

活動紹介だけではなく、特集をつくろう。

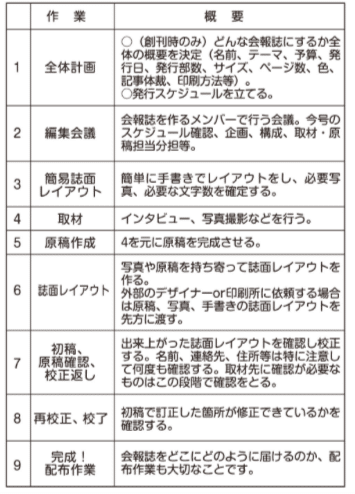

2. 発行までの流れ

会報誌制作の全体像を把握しましょう。レイアウトや印刷を自分たちでやるか、外部に頼むかで最後の作業行程が変わってきますので、大まかな流れをご紹介します。

では、ここからは、上記で紹介した作業中で、重要な項目に絞ってポイントをお伝えします。

3.編集会議

会報誌づくりで一番大切なのが編集会議です。

広報担当者が1人で制作する場合にも、編集会議は多方面の方に集まっていただき、

叡智を結集しましょう。関わる人が多い程情報の幅が広がりますし、

会報誌の市民への広がりを促進します。

【編集会議の準備物】

次第、バックナンバー、これまでの企画一覧、全体概要/スケジュールを伝えるシート、ホワイトボードもしくは付箋紙

【編集会議の進め方】

① 今号の仕様、スケジュールを確認

作業手順1の「全体計画」で作った、全体概要、スケジュールを担当者から説明します。

② 企画検討

いよいよ、誌面の企画を練ります。活動報告、告知だけではなく、様々な切り口からの特集を入れて行く事が大切です。「1.」で紹介した、読んでもらえる会報誌の基本的な考え方を参考にアイディアを練っていきます。メンバーも一読者です。「自分たちならどんな会報誌を読みたいのか」を考えましょう。会議の方法として、付箋紙を使ったブレーンストーミングが有効です。

企画のテーマが決まったら、改めてこの特集を通して、何を伝えたいのか目的を文字にして確認します。例えば、ぶうめらん37号「関の大学生特集」の場合、目的は「関の大学生と地域がもっとつながろう」。関市市民活動センター通信しっぷす通信6号「メディアに活動を取り上げてもらう3つの方法」の場合の目的は、関市の市民活動がもっと新聞に掲載してもらうよう行動できるようにしよう」でした。

③ 掲載内容・方法の検討

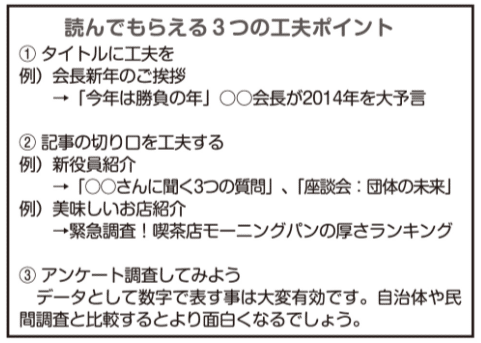

特集の企画と目的が決まったら、次はその構成を考えます。特集意外の誌面を「何を」「どのように」掲載するのか決めます。良くあるコーナーでも載せ方に工夫をすれば、読んでもらいやすくなります。

読んでもらえる3つの工夫ポイント

4.取材

①気をつけるべき取材のマナー

1)事前のアポをとること

2)取材の趣旨、内容、掲載誌を伝えること

3)写真撮影はあらかじめ伝えること

4)こちらの連絡先、所属団体、取材時間を伝えること

5)事前に取材先について調べて行くこと

特に5が大切です。インターネット等で調べ物ができる現代において、HP等で分かる事を聞いて大切な時間を浪費しないように事前の調査をし、取材のイメージをしていきましょう。

②取材方法

聞くべき事を忘れてしまわないように、事前に「取材フォーム」をつくると便利です。

取材フォームにいれると良い事

1) 取材日時

2) 取材場所

3) 基本情報(団体名(正式名称で)、電話番号、FAX番号、メールアドレス、住所等)

4) 値段、駐車場の有無等

5) その他 企画共通で聞くべき内容

記事を確認してもらわなければいけませんので、FAX番号、メールアドレスを聞いておくと便利です。

5.原稿作成

文章の書き方は実践編で紹介するとして、ここでは、読んでもらう為に大切な

「見出し(タイトル、題名)」について紹介します。

内容を読んでもらえるか読んでもらえないかその分かれ道が「見出し」です。

見出しは、短い言葉で文章の内容が把握できること、

内容まで読んでみたいと思わせることが必要です。

「○○について」、「○○に関して」は見出しのタブーですので使わないように。

また、大成功、大盛況など「大」をつけたありきたりな言葉の羅列は読む人の心に訴えません。

より具体的に表現にしましょう。

例)×「高齢者介護について」→「高齢者介護で若い人材を育成 イベントに3,000人」

またインタビューや寄稿文の見出しは、内容の取材者の発言等からキーワードを抜き出す事が有効です。

まとめ

今回、会報誌作成のために特に大切なポイントのみしかご紹介できませんでした。

やはり一番大切な事は、作り手が一番楽しむ事だと思います。

会報誌をつくることを名目に様々な人と出会いお話することができることを

楽しみながら会報誌に取組んでください。

他にも、レイアウトの方法、文章の書き方、写真の取り方等ここではお伝えできなかったこともたくさんあります。

それは後ほど実践編にて。

参考文献

PTA・自治会広報誌ラクラク作成ハンドブック

増田 ゆきみ 遊タイム出版

広報・雑誌づくりのらくらく文章術

西村 良平 日本エディタースクール出版部

1週間でマスター 編集をするための基礎メソッド

編集の学校 (監修) 雷鳥社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?