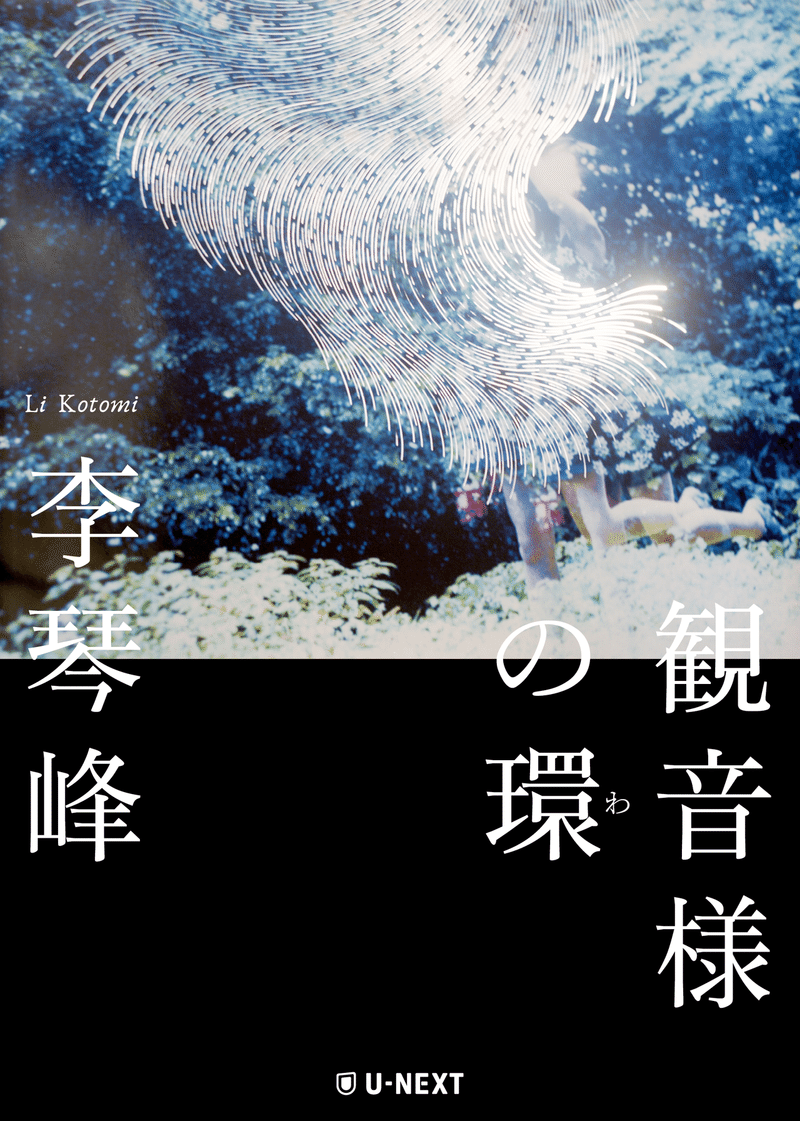

【試し読み】芥川賞作家・李琴峰が「家族」について問い直す傑作中編『観音様の環』

『彼岸花が咲く島』で第165回芥川賞を受賞した李琴峰さんの書き下ろし小説がU-NEXTに登場しました。

本作には、李さんのファンの方々にとって馴染みある「ポラリス」も登場します。とは言っても、古参の方々のみにおすすめするものではなく、まだ李琴峰作品を読んだことのない人にとっても、その深遠な作品世界への導入として推薦できる作品です。

■著者紹介

李 琴峰(り ことみ)

1989年台湾生まれ。日中二言語作家、翻訳家。

2017年、初めて日本語で書いた小説『独り舞』(講談社)が群像新人文学賞優秀作を受賞し、作家デビュー。2019年発表の『五つ数えれば三日月が』(文藝春秋)は芥川龍之介賞と野間文芸新人賞のダブル候補となる。2021年、『ポラリスが降り注ぐ夜』(筑摩書房)で芸術選奨文部科学大臣新人賞を、『彼岸花が咲く島』(文藝春秋)で芥川賞を受賞。他の著書に『星月夜』(集英社)がある。

■あらすじ

田舎の狭い人間関係、排他的な空気、暴力的な父親、そして母親からの過度な期待と支配から逃れるように、瀬戸内の島から憧れの東京に出たマヤは、二丁目で出会った恋人・ジェシカとの結婚を機に、彼女の故郷であり、母の故郷でもある台湾へ渡る。旧暦の大晦日、ジェシカの親族が集まる年夜飯に誘われたマヤは、思いがけず母の生まれ育った町を訪れることになり、自分自身で封印していた記憶がどんどん蘇ってくる…。

■本文

上京という言葉が嫌いだ。まるで東京が上で、地方が下みたいに聞こえる。沖縄から見ればともかく、北海道から東京に行くのは地図上、下へ向かっているのに、やはり「上京」と言う。首都と地方の上下関係が、「上京」という言葉に凝縮され、固定化されてしまっている。

それでも、かつての私は「上京」に憧れていた。「上京」という言葉は「星空」「旅立ち」「飛行機雲」みたいに響きが心地よく、字面もきらきらしているように見えた。それは夢や希望、未来といったものを連想させ、狭苦しい小さな鳥籠から連れ出してくれそうな魔法的な言葉のように、当時の私には感じられた。

台湾ではそういう言い方をしないよ、そう教えてくれたのはジェシカだった。もちろんこれは本名じゃない。本名はやや書きづらく、魏芷馨という。付き合ったばかりの頃、私はよく彼女の名前を書き間違えた。魏の左上の「禾」を「木」に間違えたり、「芷」の草冠を失くしたり、「馨」を「香」「薫」「聲」と混同したりした。せっかくの香り高い名前なのにマヤちゃんに書かれるといつも台無しね、とその度くすりと笑いながらからかわれた。「馨」とは香りのことだし、「芷」もまた香りが強い植物だ。

ジェシカというのは彼女の英語名で、何でも、台湾では小学校の時から英語の授業で呼びやすいように、ほとんどの生徒は先生から英語名を授かるというのだ。大人になっても使い続け、会社でも英語名で呼び合う人がたくさんいるらしい。そんな英語名は本名と全く関係がなくてもいい。翁倩玉がジュディ・オングになるのも、鄧麗君がテレサ・テンになるのも、どちらも本名と何ら関係はない。近頃日本でもすっかり有名人になった唐鳳ことオードリー・タンも、似たような感じだろう。ジェシカも日本にいた頃は英語名を名乗っていて、彼女の本名を知ったのは付き合い始めた後のことだった。

ジェシカによれば、台湾の首都である台北は北部にあり、台北に行くことを「上台北」とみんな言うけれど、それは「北上」や「南下」と同じで、単に方向を示しているに過ぎない。日本語の「上京」とはだいぶ違うのだ。

「じゃさあ、もし尖閣諸島が台湾領で、そこに人が住んでいるとしたら、そこの住民が台北に行く時は『上台北』とは言わないのかな?」

と私が訊くと、

「こら、そんな危ない例、やめて」

と、彼女は私の手を取って軽く叩き、けらけら笑いながらたしなめた。ついさっきまで、中国船が尖閣諸島の周辺海域に侵入したとのニュースがテレビで流れていたのだ。付き合い始めて六年、ひねくれた性格の私が時々放つこのような毒のある冗談を受け流す術をジェシカは心得ている。思えば、彼女のような包容力と優しさがなければ、私たちがこんなに長く付き合い、結婚まで辿り着くこともなかったのかもしれない。これも年の功だろうか。彼女は私より六歳年上で、東京で出会ったとき私はまだ未熟な十八歳だったので、二十四歳の彼女は一人前の大人に見えていた。付き合い始めたのはその二年後だが、まさか彼女と一緒に台湾に渡り、結婚までする日が来るとは、当時の私には想像もできなかった。

夕食の後、私たちはソファに身体を沈め、見るともなしにテレビを眺めながら談笑していた。彼女は笑うと身体が小刻みに震え、背中までかかる長い髪の毛も肩の辺りで軽やかに躍動する。それを見ると、彼女の髪を触りたくなる。星も月もない真っ黒な夜空が滝になり、そのまま落ちてくるような滑らかな髪の毛に、自分の指を通して、そのひんやりとした感触を味わいたくなる。顔を寄せて頰ずり、微かに漂う香りをじっくり嗅ぎたくなる。彼女といると、かつての私が「上京」という言葉に夢見ていたきらきらした多くの物事が、今やほとんどこの手に入り、握り締められているような気になる。

ニュースのトピックが変わり、画面内で女子アナが抑揚の効いた中国語で各国の感染者数の推移を読み上げた。アメリカうん百万人でイギリスがうん十万人で日本がうん万人、累計死者数はアメリカうん十万人で世界合計百うん万人―それらの数字は、僅か半年前に自分もその渦中にいたにもかかわらず、今やガラス一枚隔てて眺めているような、どこか他人事のような気分。世界のあちこちに罅が入っているのに、私とジェシカは国内感染者ゼロの台湾という名の無菌室で、静かに、穏やかな共同生活を営んでいる。

一緒に台湾へ行って、結婚しよう。ジェシカがそう言ってくれたのは、正体不明の新型ウイルスが日常をじわじわ蝕み始めた頃だった。日本ではあと十年経っても同性婚はできそうにないけど、台湾でならそれができる。ウイルスの封じ込めに成功している台湾だから、日本よりもずっと安全だ。心躍る提案だが、私はすぐに決心することができなかった。実家という小さな鳥籠から抜け出して東京へ渡り、数年かけてやっと見つけた仕事、手に入れた居場所、摑みかけたささやかな夢の始まりを、いくらあちこちでウイルスが蔓延っていても簡単に手放すことはできなかった。

迷っているうちに日本でも感染者が急増し、政府の感染症対策の迷走ぶりは火を見るより明らかなものになった。台湾で待ってるね、そう言い残して、ジェシカはあっさり仕事を辞め、三月初旬の帰国ラッシュで帰っていった。私は日本に残り、暫く事の成り行きを見守ることにした。やがて緊急事態宣言が発令され、街から人々の姿が消え、仕事も在宅勤務に切り替わった。一律配布マスクの異物混入問題や受注企業との癒着疑惑、給付金の職業差別、オリンピック延期など、連日連夜マスコミを騒がせた様々な事件に呆れながら、それでも東京に留まり、誰とも会わない単調な自粛生活の日々を流れ作業のように送り続けた。有名人が亡くなったニュースや、同性カップルが病院で面会を断られパートナーの最期に立ち会えなかったといった情報が耳に入る度に、心にぽっかり空いた穴が次第に広がっていくのを感じた。それでもやはり、もう少し、もう少し様子を見よう、と自分に言い聞かせ続けた。

移住の決意を固めたきっかけは、ほんのささやかなことだった。緊急事態宣言が解除され、東京のあちこちに「感染防止徹底宣言」のレインボーマークが掲出された。レインボーと言えば、それは七〇年代から伝わる私たち性的少数者のプライドのシンボルだ。そんな歴史を無視し、鮮やかなビジュアルだけを恣意的に、無配慮に盗用した行政に、私は憤りを覚えた。別に虹というものに著作権があるわけではないのだからどう使おうが自由だろうが、だからこそこの怒りはやり場のないものになり、ひたすら心の中で溜まっていき、発酵し続け、駱駝の背を折った最後の藁となった。誰か行政の偉い人が、脂ぎった頭を光らせて仰け反り返りながら、「ステッカーの画像? 虹とかいいんじゃない? カラフルで」と適当に言った一言がそのまま政策として実現されたという想像が、頭にこびりついて離れない。

それはちょうど、新宿二丁目を含む「夜の街」が感染拡大を招く悪者として盛んに叩かれていた頃でもあった。街で「感染防止徹底宣言」のステッカーを見かける度、この国は私たちに何もしてくれないくせに大事なシンボルだけを収奪していった、結婚もできず、制度的な保障もなく、法整備も遅々として進まない、政治家による差別発言ばかり数え切れないほど繰り返され、数少ない居場所さえも奪われ続ける、そんな不当感が強まる一方だった。そのうち、かつて憧れていた東京の高層ビルの群れと煌びやかなネオンの海までもがぐにゃりと曲がり、歪な形になり、この上なく醜悪なものに映った。このまま居続ければいよいよ参ってしまう、そう気づいてから、私はジェシカに連絡し、三年半勤めた会社を辞め、台湾移住の準備を始めた。

最初の頃は慌ただしかった。空っぽの飛行機を降りるとすぐ台湾のSIMカードの取得手続きをさせられ、同じぐらいがらんとした到着ロビーで防護服姿のスタッフによって全身消毒が施された。空港を出ると、入国者専用のタクシーに乗って事前予約した防疫ホテルへ運ばれ、そのまま二週間の隔離措置に入る。隔離期間が明けるとジェシカが借りているアパートに入居し、そこからは戸籍や身分証の取得、健康保険加入、口座開設など手続きの連続だった。それらの手続きは、これまで一度もその土を踏んだことのないもう一つの母国に近づくための儀式のように、私には感じられた。

ようやく全ての準備が整い、ジェシカと一緒に台北の役所で婚姻届を出してきたのは八月中旬、亜熱帯の太陽が照りつける猛暑日だった。それまでは一度も自分自身に結び付けて考えたことのない、日本にいれば選択肢としてすら与えられなかった「結婚」というものは、台湾の身分証裏の配偶者欄に印字された「魏芷馨」の三文字によって、これ以上ないほど鮮明でかけがえのない現実として浮かび上がった。その名前をぼんやり眺めていると、全身がバターみたいにとろけていくような感触とともに、身体の奥底から暖かい流れが湧き上がった。ペイ、オウ。ジェシカが仕事で出かけた後の誰もいない家で、私は嚙み締めるように一音節ずつ区切りながら、何度も声に出して読み上げた。ウェー、ジー、シン。まるでこの現実が泡沫みたいにパチッと弾けて消えることのないよう、ささやかな祈りを捧げているかのように。配、偶。魏、芷、馨。配、偶。魏、芷、馨……。

寒川茉彌、と点呼で呼ばれ、有、と返事をするのが日課となっている。すると先生はにっこりと微笑みを浮かべ、ちらとこちらへ目をやってから、再び出席簿に視線を戻し、そこにチェックを入れる。

台湾師範大学国語教学センターで中国語を学び始めたのは、秋学期の九月からだった。中国語を聞くと母を思い出すから日本にいた頃は習うのに抵抗があったが、台湾で仕事を探すならやはり中国語が必須だからと、ジェシカが授業料を出して通わせてくれた。

日本にいた時、私は寒川マヤだった。下の名前に漢字が使われなかったのは、この名前をつけた人、つまり私が父と呼んでいた男は漢字が苦手だったかららしい。彼は母の名前すら正しく覚えていなかったのだろう。台湾からやってきた母の名前には日本の人名用漢字にない文字が含まれていたため、彼女はいつも片仮名でそれを書き、その名前で呼ばれていた。父が漢字で母の名前を書くのを一度も見たことがない。

「お母さんの名前はどんな字だったの?」麥娜蒂が興味津々に訊いてきた。

授業が終わった後、私はアメリカからの留学生、麥娜蒂とお茶をしながら雑談していた。十月になってやっと暑さが和らぎ、汗をかかずに済む天気になる。かといって寒くもなく、半袖一枚でちょうどいい。午後の陽射しが伸びをする猫のように気だるげにキャンパスの芝生に降り注ぎ、生徒たちはその光の中で悠然と散歩したり、ベンチに腰かけてお喋りしたりしていた。ざっと数えて、マスクをつけている人は約半分だ。キャンパスの外、和平東路という大通りからは車がひっきりなしに通り過ぎるゴーゴーという音が、一定の周波数の変化を保ちながら伝わってきた。

「知らない。見たことないし、訊こうと思ったこともない」私は小さく頭を振りながら答えた。

麥娜蒂は私より二歳年上で、台湾にはもう六年間も住んでいる。今は台湾大学の博士課程で東洋史学を専攻する傍らに、師範大学で中国語の勉強をしている。流行り病が襲いかかってきてからも帰国せず、台湾に留まった彼女は私が中国語クラスでできた最初にして唯一の友人だ。私が日本人の父と台湾人の母の間で生まれたハーフなのを知っているのも彼女だけだった。私の出自を聞くと大抵の人は「半分は台湾人のくせに中国語は下手だね」みたいな困る反応を示すからその情報は積極的に開示しないようにしているが、麥娜蒂は母方の祖母が広東系移民でありながら中国語も広東語もできなかったので、私の事情を理解してくれている。頭がよく、会話もウィットに富む彼女と話をしていると、しばしば魅せられる。

台湾生活で必要な様々な手続きがスムーズに行えるように、そして現地の人が呼びやすいように、多くの外国人は台湾に来ると漢字による中国語名をつける。麥娜蒂も例外ではない。彼女の本名はNadia Martinezで、麥はラストネーム、娜蒂はファーストネームの発音にそれぞれ似せてつけたものだ。同じ理由で、私も自分の名前の「マヤ」に、「茉彌」という字を当てた。自分の意思で選んだこの二文字があるからこそ、嫌いだった寒川という名字も何とか我慢できる気がした。

「家族とは仲がよくないの?」

と麥娜蒂が訊いた。彼女とは英語で意思疎通を図っている。

「そんなもの望んでないから」

キャンパスの方へ目をやりながらアイスティーを一口啜り、なるべく感情が読み取れない口調で答えた。夕方に近づくにつれ陽射しの角度も徐々に傾き、あと少しで教棟に隠れて見えなくなる。地面に落とされた万物の影がゆっくり伸びていく。

まあね、というふうに麥娜蒂は肩をすくめた。

「望んでもなかなか手に入らないもの、自由、学位、給料。望まなくても勝手についてくるもの、家族、カロリー、政府」

私は彼女と顔を見合わせ、次の瞬間、どちらからともなくくすっと吹き出した。涼しげな笑い声がキャンパスに響き渡り、緩やかに宙へ上ってすっと消えていく。笑いながら、生まれ育った島を取り囲んでいた騒がしい波の音が頭の中で蘇り、中から耳をくすぐった。大丈夫、と私は自分に言い聞かせた。ここまで来たのだから、きっともう大丈夫だ。

※ 続きは電子書籍版でお楽しみください。

U-NEXTオリジナルの電子書籍は、月額会員であれば読み放題でお楽しみいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?