鈴木光司『リング』《砂に埋めた書架から》14冊目

鈴木光司のベストセラー小説『リング』は、今も売れ続けている。ドラマ化され、続いて映画化され、それらはすべてビデオ化されていくであろう。その続編にあたる『らせん』や『ループ』も、ほぼ同じ運命をたどりつつある。ある種のホラー・ブームを日本に巻き起こしたその火付け役とも言える作品『リング』だが、ここでは、小説の『リング』についてのみ紹介したい。

そもそも『リング』がこれほどまでに売れたのは、角川ホラー文庫が創刊されて、その第一回のラインナップに登場したのがきっかけである。『リング』は怖い! と口コミなどで評判が上がっていったのだ。

私もその口コミがきっかけで興味を持ち、まずは本編よりも先に解説から読んでみたのだが、すぐにでも本編に取りかかりたくなるほど魅力的な小説に思えた。解説文が非常にうまかったのである。『リング』がヒットした理由の一端に、角川ホラー文庫の解説は大きく貢献しているように思う。これを書いたのは板東齢人。のちに『不夜城』で鮮烈的なデビューを果たす、馳星周である。

実際、本編を読み始めてみると、文章から何とも言えない不気味な気配が漂ってくる。

雑誌記者の浅川が、同日、同時刻に謎の死を遂げた四人の若者について調査を始めたところ、一本のビデオテープに行き当たる。しかし、それは恐怖を呼ぶビデオテープであった。これを観たものは、一週間後に死ぬ運命にある、というのだ。それを防ぐ方法が提示されているらしいのだが、その部分は何者かによって重ね録りされ、消されていた。

映像を見ただけで人間が死ぬはずはない、と理性は訴えるが、四人が亡くなっている現実を知っている浅川は、激しい死の予感に怯え、震え上がる……。

映像の謎解き(例えば画面に一瞬現れる黒い幕の秘密)や、高山竜司の強烈な個性、後に登場してくる山村貞子という女性の正体、鬼の面を見て泣く子供の挿話、など、さまざまな興味と趣向で読者を繋ぎ止める作者の手つきは鮮やかである。血液を沸騰させたかと思うと次の瞬間氷点下に凍りつかせる構成のうまさ。そして、果てのない恐怖、無限とも言える恐怖を提示させた終了部は圧巻である。

怖さが増幅したままこの小説は幕を閉じるが、不思議と後味の悪さを感じさせない。それは、物語の根底に、家族愛というテーマを据えているからであろう。

『リング』は自分の想像を遥かに超えた小説だった。本当に怖かったのだ。ホラー小説において「怖い」ということは、すなわち「面白い」ということである。

かくして私は『リング』を読んだ多くの人たちと同じような経緯をたどることになった。即ち、『リング』は凄い! と知り合いに勧めまくるようになったのである。

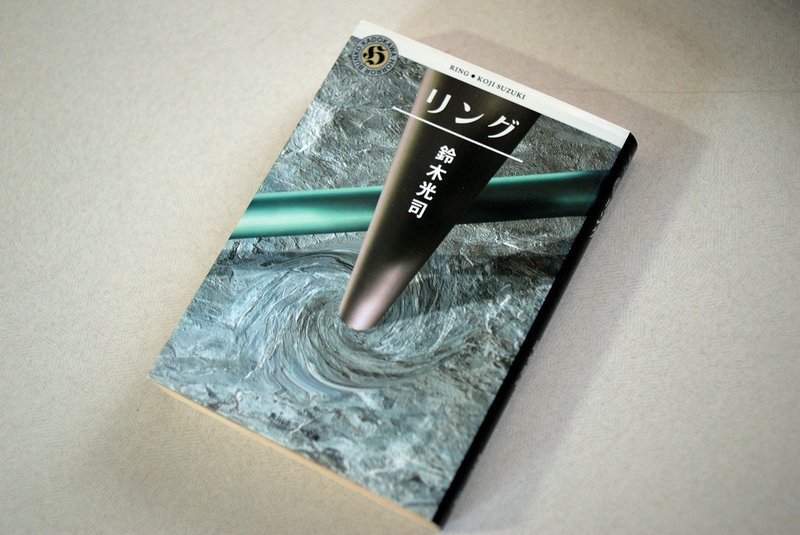

書籍 『リング』鈴木光司 角川ホラー文庫

◇◇◇◇

■追記■

この書評(というよりは感想文)は、1999年10月に作成したものです。

今や『リング』は、ジャパニーズホラーの歴史に大きく名を刻む、代表的な名作として定着しました。特に中田秀夫監督の映画がそのことに果たした役割は大きかったと思います。ホラー作品である『リング』を、先に映画で知った人は多いのではないでしょうか。

映画の『リング』と、小説の『リング』は基本的には同一のストーリーですが、違う点もあります。主人公の浅川は、原作では男性ですが、映画では女優の松嶋菜々子が演じています。これは原作にはない大きな設定の変更と言えます。『リング』ファンの間では、原作派と映画派に分かれて激論が交わされることもあるようです。

あと、忘れてならないのは、特異なキャラクターにまで成長した“山村貞子”の存在でしょう。『リング』と言えば“貞子”と答えるくらい高い認知度があり、今ではハロウィーン仮装の常連になるほど、メジャーなモンスターになっています。原作には、テレビの中から飛び出すシーンはなかったと記憶しているので、彼女のブレイクは映画の功績であることは間違いありません。

さて、小説の『リング』ですが、『らせん』『ループ』と続編が書き継がれ、想像を遥かに超えた壮大な展開になっていきました。私が追えているのは今のところ『ループ』までですが、それ以降も『バースデイ』という続編が生み出されているようです。

文庫になる前の『リング』の初版本はハードカバーで、角川書店から出版されました。昔、新宿紀伊國屋書店で一度手に取ったことがあります。見ると一頁二段組みでした。そうか、だから最初は読まれなかったのか、とぼんやり思ったことを覚えています。

鈴木光司は、この作品を横溝正史賞に応募するために書いていました。朝、仕事に行く妻を送り出し、幼い長女の世話をし、家事もきちんとこなし、小説の執筆は娘を保育園に送って迎えに行くまでの合間にしていたといいます。私は鈴木光司がまだ作家になる前の、この主夫時代のエピソードがなぜか好きです。講演会では子育ての経験をテーマに話すこともあるようで、やはり、この作者の根底にあるのは「家族愛」なのでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?