パラダイスに行こう

1.

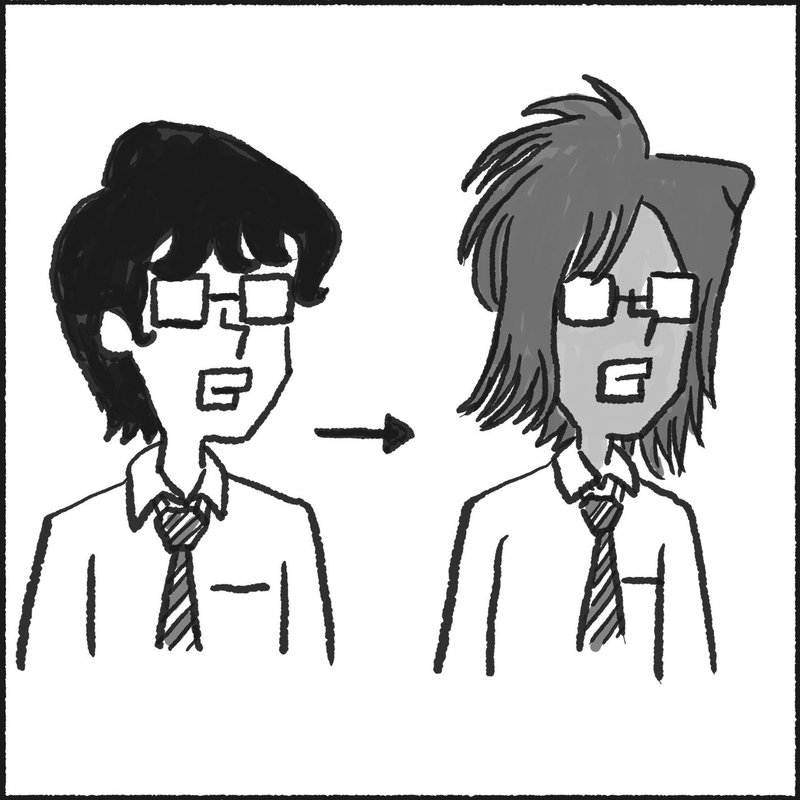

17年前の僕は高校のトイレに立って鏡を見る。

南国の湿度でくるくるに渦巻いた前髪。伸びきった襟足。僕の高校時代はだいたいボサボサオタクな髪型だった。一言で言ってダサい。そして、自分でもこの髪型はダサいとよくわかっている。よくわかっているけれど、いきなり髪型を変える勇気もなかった。

周りに「急に垢抜けたな」とか、「高校デビュー?」とか言われると思うとゾッとした。それで結局近所の適当な理容室に入っては、よりダサい髪型に切られてしまい自爆し続けてきた。そんな状態が、中学の頃からずっと続いていた。すべてはちっぽけな硬派なイメージを保つため。でもそれになんの意味があるのか。

この鏡に写ったこの髪型を見ろよ。。なんだこの髪は。。。

こんな髪型で地味な高校生のまま、僕の青春時代が終わってしまうのかと思うと悲しくなってきた。何としても、このダサい髪型から卒業したい。

それであの日、僕は意を決して、友人にみんなどこで髪を切っているのか聞いてみた。彼は名前をシンという。

「なに、マサキもついにイメチェンしたいば?はっはーっ」

この言葉を一番聞きたくないのだ。僕は早くも聞く人を間違えたと思った。

「うーん、でも俺はこの辺の床屋は知らんなあ」

そういえば彼は沖縄の中部から通ってるんだった。那覇市の床屋はあまり知らないかもしれない。

ところが、彼は一瞬考えて

「お前『パラダイス』で切れな。『パラダイス』がいいぜ」

と言った。

「パラダイス」?それは理容室にあまり似合わない言葉のように思えた。理容室『パラダイス』...。語感の響きが面白い。

「いいね、行ってみる」

するとシンが唐突にブッと吹き出して笑い出した。

「マジな?マジで行くのお前」

一瞬意味がわからなくてきょとんとする。シンが勧めたんじゃないの?すると、隣で寝ていたメガネが横から話に割り込んできた。

「いや、えっと・・・」僕はよくわからなくなって、しどろもどろになる。

するとシンがかなり気になる言葉を吐いた。

「こいつ気合入りすぎだろー!」

「気合入りすぎ」?「気合い入りすぎ」ってなんだ。パラダイスは気合い入れなくちゃいけないところなのか。僕は一気に不安になる。

「おれやっぱやめるわ」

するとメガネが「大丈夫、俺も前から気になってただけだから。」

シンも続く。「パラダイスっていう響きからしてよ、これはもう、ナイスセンスだろ」

いや、ナイスセンスなのかどうかはしらんけど。

「マジでお前もハイセンスになるからな。大船に乗ったつもりで切ってもらえな」

えっ、ナイスなの?ハイなの?どっちなの?

でも、シンがそこまで言うのなら、と思い始める。ハイセンスがどういうふうにハイセンスなのか気になるけど、僕は僕の中で何かが高まるのを感じた。イメチェンへの第一歩を踏み出すドキドキ感。明日行こうと心に決める。

2.

しかし当日になると、そのドキドキが緊張に変わってきた。日が傾きだした那覇市の小道を、僕らは歩いていた。

僕ら?

そう、この日、なぜかシンとメガネが一緒にパラダイスまでついていくと言って聞かなかったのだ。

ただの散髪なのに何故見学?その疑問が僕の不安を掻き立てる。

シンとメガネの目的は一体なんなのだろう?

おそらく僕のビフォア・アフターが見たいのだと思う。地味な高校生がシンの言う“ハイセンス”にイメチェンする瞬間を見たいということなのだろう。うん、それはよく分かる。

でも、まだ引っかかる。あの「気合入りすぎだろ」という言葉だ。あれはいったいなんなんだろう。「『パラダイス』は実はすごく敷居の高いところで、そこに行こうとするお前は気合入ってる」ってことだろうか。

じゃあ高い敷居ってどんな敷居..?

高校生の僕に勧めるぐらいなんだから、すごく高価なお店というわけじゃないだろう。

じゃあ店の雰囲気の敷居が高いとか?

そこで、ハッと思いつく。

そう言えば。

少し前にある雑誌が僕らの間で話題に上がったのだ。

それは

当時創刊されたてのガングロ男子のバイブル、メンズエッグ!

確かシンはその少し前に、「〇〇が気合入れまくってメンズエッグ買ってるらしいぜ」と話していたのだ。シンならば、僕をノセてガングロ男子にイメチェンさせようとする可能性は十分にあると思えた。シンは危険なやつなのだ。

でも、もし万が一本当にガングロな店だったらどうする?と自分に問う。

当然却下だ。ソッコー帰る。

いや。でも待てよ....。と思い直す。

イメージチェンジとして、もしかして意外とアリだったりして...。

いや、無いか。

すると小道を歩いていたら突然、シンが言った。

「着いたぜ」

僕はひとりで考え事をしていたため、一瞬どこに着いたのかわからなかった。

「えっ、どこ?」

「ほら、ここ」

シンが指をさす。

は?

なっ

こ、これ?

シンが笑った。

「ハイセンスすぎだろー!これ!!」

ちょっと待て。本気でここで切れって言ってるのか。

「ここはムリ。帰る」

僕は踵を返してツカツカと歩き出す。

シンが慌てて大丈夫だから、大丈夫だから、と僕を追いかけてきた。

その時だった。メガネが中を見て言った。

「ちょっと待て、だれもいないぜ?」

その入口は古い木の枠でできたガラスの引き戸で、全開になっていた。

誰もいない?こんなに全開なのに?

それで、ちょっと怒りが冷め、少し好奇心が湧いた。

メガネの横に立って何となく店の中を覗く。

そこは戦後すぐに立てられたような、本当に古い床屋だった。散髪用の椅子が3つ、右側の壁に沿って並び、左手前には細かいタイルで覆われた洗面台があった。そして奥に1段上がったところに狭い座敷があった。3畳ぐらいの空間で、そこに雑誌が並んでいる。

突然、僕とメガネの脇を抜けて、シンが「おじゃまします〜」といいながら中に入っていった。えっ入るの!?僕があっけにとられていると、メガネもそれに続いて中に入る。

僕は外で1人立ちすくむ。店の中からは「ごめんくださーい」というシンとメガネの声が聴こえる。ところが急に笑いがおきた。見ると、シンとメガネは奥の座敷にあがり、雑誌を手にとって「気合い入りすぎだろ」などと言っている。

何を見て笑ってるんだろう・・・?

それで僕も好奇心に負け、中に入った。奥の座敷に向かう。

するとシンがニヤニヤしながら

「見てみこれ、ヤバイから。」

といい、雑誌を一つ引っ張り出す。

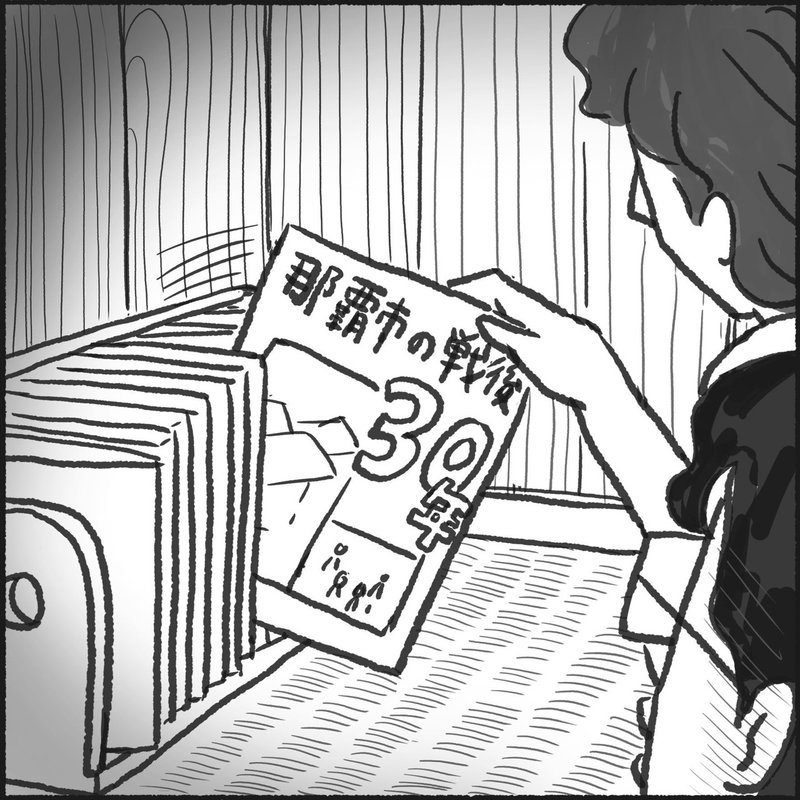

それはモノクロの写真集だった。ずいぶん古くて表紙もセピア色になっている。なんだこれは。。するとメガネが言う。

「よく見てみ、この棚。何がスゴイかわかるか?」

僕はもう一度棚を見るがよくわからない。メガネが答えを言う。

「ヘアスタイルの本が一冊も無いぜ」

・・・ほんとだ。まじで一冊もない。その変わりに「那覇市の戦後」の写真集が何冊も。こ、これは。。この奇妙な面白さに思わず興奮してきた。

そしてシンが言った。

「ヤバイだろ、ここ。気合い入りすぎだろ〜!」

お前の「気合入ってる」って何だよさっきから!!僕もおかしくなって笑い出した。

その時だった。

突然奥にある木製のトビラが開き、そこからおばちゃんが飛び出てきたのだ。

僕はあまりに突然出てきたので驚いてしまった。そのトビラは入り口から死角になっていて、その時まで全く気が付かなかったのだ。

おばちゃんは疑いの目で僕らを見た。

「なんなの、あんたたち?」

一瞬流れる重たい空気。すると

「あ、すいません、彼が切るそうです。」

シンが落ち着きを払った声で言い、僕を指差した。

えっ

僕は固まった。その瞬間まで、ここに来た目的を忘れていたのだ。

「えっ、もしかして、お客さん?」

「そうです」シンが答える。

えー!?ち、ちょっと待って。

僕は慌てて否定しようとする。が、その前におばちゃんは「えっ、うっそ!?」といいながら扉の中に入っていく。

そして大きな声が聞こえてきた。

お、おじいちゃん...。

気がつけば、僕は黙って入り口に向かって歩き出していた。

冗談じゃない。こんなところで切れるか。

ところがシンとメガネに回りこまれてしまった。

「今更帰るとかないだろー!」シンが言う。

「お前はあのおばちゃんの期待を裏切るのか?」とメガネ。

期待ってなんだよ、なんの期待だよ。

僕は二人を振りほどいて外に出ようとする。

ところが

それは立つのもやっとのような、細いおじいちゃんだった。

おばさんがおじいさんに声をかける。

「おきゃくさんって。あ の 人 が、 お きゃ く さ ん っ て 」

文字一つ一つをはっきり大きく、ゆっくりと発音していた。耳が遠いようだ。

そんなおじいちゃんに切ってもらうのか?このおじいちゃん、切れるのか?髪を。

僕が固まっていると、おばちゃんがすごいことを言った。

シンとメガネが僕の後ろで笑いを押し殺していたが、悔しいことに僕も必死で笑いをこらえていた。

正直に言うと、僕はあの雑誌の辺りから、もしかしてこの状況ってかなり面白いんじゃないのかと思いだしていた。

本当に切ってもらいたくなくて逃げ出そうとする自分がもちろんメイン。でも一方で、コレって実は美味しいんじゃね?という、芸人のような自分もいたのだ。そして、おばちゃんに、こう言われた時、そのもう一人の自分がひょっこり表に顔を出してしまった。

一度心の堤防が決壊すると、あとは簡単に事が運ぶ。

あっという間に、僕は髪を切ることになってしまった。

3.

それでも、席についた時に、僕は本当にこれでいいのかと思わずには入れなかった。シンとメガネは奥の座敷に座ってニヤニヤしている。

やがて一度部屋に戻った老人が、手に何かを持って現れた。

それは金ダライと固形の薬用石鹸ミューズだった。

えっ、ミューズ?一体何に使うんだろう。。

彼はそれを持って、僕の席をスルーし、洗面台に向かう。

しだいに、金ダライの水が白く濁るのが見てとれた。

その中に両手を浸し、引き上げる。

えっ......

たちまち僕の髪は、ミューズで濁った水で、水浸しに。。

こ、これは.....

まさかミューズって。。いきなりすごすぎるだろ。。

「ぐふっ...ぐふぐふっ...」

目だけ動かして奥の座敷を見ると、シンとメガネが笑いをこらえている。

するとおじいちゃんは「どんな髪型にするねー?」と聞いてきた。

でも、僕はどんな髪型がいいのかなんてもうよくわからなくなっていた。

それで言いあぐねていると、おじいちゃんが、「写真見るね?」と聞いてきた。

写真?それはぜひ見たい。おじいちゃんにお願いする。

すると少しして、奥からラミネート加工されたA3サイズぐらいのシートのようなものを引っ張り出してきた。

見せてもらう。

なっ

よく見ると、下の段の右から2つは、女性と子供なのに、彼らも七三。

くっそ、なんだこれは....。

「僕は短くするだけで大丈夫です」

「短い?これか」

「いや、これじゃなくて、ただ短くするだけで大丈夫です。」

するとおじいちゃんは後ろの壁に取り付けられた棚に行き、バリカンを取り出した。

僕は凍りついた。

もしかして、短くって言ったことで、丸坊主にするつもりなのでは...。

「あの、坊主にはしないでくださいね」

「は?」よく聞き取れなかったらしい。

「坊主は、やらなくて、大丈夫」僕は必死でゼスチャーを交えながら訴える。

おじいちゃんはそれが聞こえたのか、「大丈夫、大丈夫」という。

ところが。

おじいちゃんはそのバリカンで、僕の襟足から後ろ髪までガッツリ剃りあげた。

えええ!?

ああああ........ぁぁぁ.....

僕の後ろ髪は北朝鮮の兵士のようにすっかり刈り上げられてしまった。

鏡を見ると、座敷にいるシンたちも、笑っていたが、顔が引きつり、真顔になっていった。

・・・・・・・・・

すべてが終わり、店を出る。シンとメガネも出てきた。彼らの表情には、やり過ぎたかも..?という、ちょっとした気まずさが見られた。

「なんか、ごめんな」シンが謝る。

僕は何か言おうとしたが、なにも言えることはなかった。

「でも、実際そんなに悪くないぜ」とシンが言う。

「ダサいと思ってるのかもしれんけど、普通に似合ってるぜ、・・・なんていうか・・・その・・・テクノカットみたいだな」

テクノカット...。それはそれで凹む。

でもシンに申し訳無さそうな声で励まされるのは初めてだった。

「いやこれマジだから。テクノカットみたいで似合ってるよな、なあ」

とシンはメガネに振る。

すると、メガネが印象的な答えを吐いた。

「テクノカット・・・というか・・・」

あれから17年。気を抜くと額でくるっとカーブを描く前髪が気になって、今日もあの日のように鏡の前に立つ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?