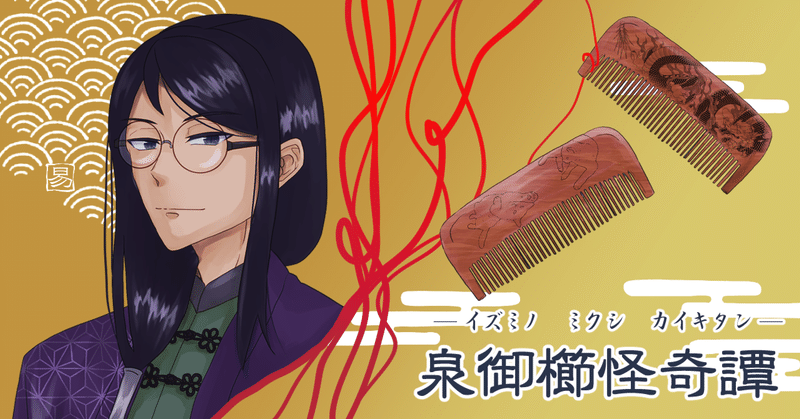

泉御櫛怪奇譚 第十五話

第十五話 『育む命 お祝いの櫛』

原案:解通易堂

著:紫煙

――日々移ろいゆく時代の中で、忘れ去られていく文化や行事は沢山あります。勿論、時代に合わせて変わってゆくものが『文化』ではあるのですが、中には生活の忙しさの中で忘れかけている文化も少なくはありません。例えば、貴方は『葉書』を最後に買った日を覚えていますか? 年賀状や暑中見舞いと言った、普通の葉書です。

他にも、変化したり失われたりする文化を思い出しながら読むと、この物語がより一層楽しめるかも知れませんよ……?――

◆

夕暮れの木枯らしが成美の肌を刺す。鳥肌をもみ消す様に自分の両袖をさすった成美は、薄白い溜息を吐きながらバス停の列に並んでいた。普段何気なく眺めていた向かいのビルが薄暗くぼやけて、既に太陽が沈んでいる事に気付く。

(もう10月も終わるのか……そろそろ炬燵出しても良いかな? それよりも、今日の夕食どうしよう……)

仕事の疲労で回らない頭で考えながら、バスに揺られて帰路に着く。成美は家電量販店で働く従業員だ。産休と育休を使ったとは言え、娘が保育園に行くようになってからは独身時代と変わらないハードスケジュールをこなしている。

「はぁ~」

(今日はパパが日葵をお迎えに行ってくれてるから、せめて洗濯とご飯……昨日のお浸しが残ってて。じゃあメインのおかず……冷蔵庫に何があったっけ?)

すっかり癖になってしまった溜息を吐いて、最寄りのバス停を降りる。小さな無人神社を通り過ぎて、高層マンションの角を曲がると、マンションの裏に建てられた安いアパートが見える。成美は重たい足取りで階段を歩き、一番奥の角部屋の鍵を開けた。我が家の扉を開けると、突然小さい影が飛び出してきた。

「おかーりー!」

ジャンプして成美に抱き着いてきた影の正体は、娘の日葵だった。先程まで溜息を吐いていたとは思えない笑顔を作った成美は、出迎えてくれた娘のハグを全身で受け止めた。

「ひまりー、ただいまぁ‼」

精一杯抱きしめてくる日葵をそのまま抱き上げて家の中に入る。疲労はとっくに限界を超えているが、この愛しい重みだけはいくらでも感じられるのが不思議だ。

「お帰りママ。ひまの洗濯物とかは全部籠に分けておいたよ」

リビングで既に私服姿の拓也が、既に夕飯を揃えて出迎えてくれた。昨日のホウレンソウのお浸しと、冷凍庫の中に眠っていた作り置きの豆腐ハンバーグが用意されていた。味噌汁はインスタントの物だが、成美には充分過ぎる程しっかりとした献立だった。

「え! ご飯作ってくれたの!? 今日は私の番じゃなかった?」

「同じ仕事でも、そっちの方がこの時期忙しいだろ? 今日くらい俺が家事するよ」

拓也は疲労こそ見えるものの、なんてことないと笑顔を作って日葵用のハンバーグを小さく切り分けている。

彼とは同じ社員として家電量販店で出会い、職場恋愛を経て結婚した。結果、拓也は本店の方に異動になり、成美とは違うシフトで働いている。昨今、夫婦共働きの家庭は珍しくは無いが、成美たちの収入ではどちらが欠けても日葵を育てることが出来ない。成美も結婚について相談する際に仕事は続けたいと思っていた為、今も同じ職場で激務をこなしている。

「助かる~! 本当にありがとう。洗濯物回しちゃうね」

拓也の優しさに感謝して、日葵と一緒に洗面所へ向かう。日葵はままごとが楽しい時期らしく、なんでも両親の真似をしたがるようになっていた。

「ママー。きょうはせーふくあらうひ?」

「今日は制服無い日です。だから何のボタン押す日かな?」

「ひょーじゅん! ひまがおすー」

部屋着に着替えた成美が洗剤を入れて、抱っこしてもらった日葵がいつの間に覚えたのか分からないが正確に洗濯機のボタンを順番に押す。勿論、日葵に洗濯機を操作する知識や『制服』や『標準』と言った単語の意味を理解しているわけではない。成美や拓也の会話を聞き、保育園で知育を受けてから急激に行動や語彙が豊かになってきたのだ。

リビングに戻ると、拓也はテレビを消して食卓に着いていた。

「お待たせ」

「ううん。洗濯ありがとう」

「こちらこそだよ。よし、日葵。パパとママと『いただきます』しよう」

「するー!」

日葵は元気いっぱいに返事をして、成美の腕の中で楽しそうに暴れている。拓也は日葵に向かって両手を広げると、娘を席に着かせようと声をかけた。

「ひまー、パパの方おいで」

「はあい!」

三人がようやく揃って、細やかな夕食が始まる。成美はご飯を食べながら、職場であった出来事を話すのが日課だった。

「こっちはまだ新機種届いてない家電多くて、暫くは値引きキャンペーンでお客さん対応が多そう」

「俺の所も一緒かな。接客はしなくなったから、値引きとかの話はあんまりしないけど、今日来るはずだった家電が届かなくて鬼電するとか、在庫来なくて別支店に発注かけられないか聞いたりとか……」

「どこも大変だよね……まあ、私のとこは石松さんがまだ理解してくれているから、明日の日葵のお迎えとかはなんとかなりそうだけど」

「あ、まだ上司石松さんなんだ。あの人優しいし、家庭に理解あるから良いよね」

他にも、炬燵のこと、明日のお弁当の為に取っておくおかずについて、拓也と会話を楽しんだ。決して裕福ではないし、暗い話題がチラつく日々ではあるが、成美はそれでも今の生活を当たり前の様に悪くないと思っていた。

◆

ある日、久しぶりに明日拓也と休日が重なった成美は、夕飯の時に日葵のスプーンを介助しながら拓也にひとつ提案した。

「せっかくだし、明日の休みはパパの実家に行く?」

拓也の実家は同じ圏内であり、日葵も遠足感覚で移動できる。義父母と仲が良い成美にとって、息抜き程度に出かけるには充分な居場所だ。しかし、拓也は空いた皿を重ねて日葵とは反対方向の机に置きながら、珍しく首を横に振った。

「いや、うちの実家には夏休みに行ったから、明日はママの方の実家に行こうよ」

「良いの? うちって結構遠いけど……」

成美の実家は、車を持っていない場合、いくつもの交通機関を利用しないと辿り着かない北の地方に位置している。普段は長い休みが取れる冬頃に訪れる為、雪が降り積もる景色を見ることが多い。

(うちの方かあ、最後に行ったのって今年の正月だったよね? 役一年振りくらいか)

「ゆきのばあばのおうちいくの?」

両親の話が分かったのか、日葵が口をベタベタにしながら会話に入って来た。娘にとって『ばあば』は拓也側で『ゆきのばあば』が成美側の実家の呼び方らしい。成美が教えた覚えはない為、拓也が教えたのだろう。

「ひま、ゆきのばあばん家行きたい?」

拓也が日葵の口を拭きながら問いかける。本当は食事に集中して欲しいが、成美も娘の反応が気になって彼を止めなかった。

「ひま、ゆきのばあばんち、いきたいー!」

「よーし。じゃあ、ママがゆきのばあばん所に行けるかどうか聞いてみるから、その間にパパとご馳走様しよう」

「はーい!」

片手を上げた日葵は、まだお皿に残ったおかずをスプーンで不器用に救い上げ、再び食べることに集中してくれるようになった。

娘の食事を終わらせ、食器の片付けを拓也に任せて実家に連絡しようとアイフォンを手に取る。

『突然でごめんなんだけど、明日そっちに行っても良い?』

形ばかりのチャイルドスペースで日葵のおままごとに付き合いながら、片手で家族のグループチャットアプリに入力すると、返事は直ぐに着た。

『いいよ。こっちは雪積もってるから、あったかくしておいで』

『雪かー! 日葵が喜ぶわ。雪だるま作れる?』

『じいちゃんがもう作った』

ポンと雪だるまのスタンプが送られ、無意識に成美の頬が緩む。

(お、良かった。じゃあ行きの新幹線直ぐに予約して、駅でなんかお土産でも買って……)

成美の実家に行く時は、決まって新幹線の切符をアプリで予約する。手際よく明日の準備を手元で操作しながら、拓也にも伝わるように大き目の声で日葵のおもちゃを動かした。

「日葵、ウサギさんが『ひまちゃん、ゆきのばあばのお家、行っても大丈夫だよ』って教えてくれたよ?」

「ほんとー!? ゆきのばあばとじいじにあうー?」

「そうだよー。もうばあばの方、雪積もってるって。雪だるま作って待ってるって」

「ゆきだるまあー!」

日葵が嬉しそうに万歳する。成美は持っていたアイフォンのカメラでその様子を撮ると、実家宛てに送信した。

『日葵も楽しみにしてるって。じゃあ、また明日』

◆

昨日よりも肌寒い朝を迎えた成美達は、白く吐き出された息を楽しみながら、バスと電車を乗り継ぐ。予約した切符を発券して新幹線の指定席に乗り込む。休日で人は多いが、家族連れが多いことが幸いして、夫婦が気構える程でもなかった。

「これくらいだったら、ひまを寝かせてあげられそうだね」

「そうだね……日葵、ママと少しねんねしよっか」

「ねんねー? ひま、ねむくないー」

日葵は抵抗こそしたが、数十分後には健やかな寝息を立てていた。穏やかな娘の寝顔を見守りながら外の景色を眺めていると、成美の実家に着くまでに徐々に雪が降り始めていく。

ようやく実家の最寄り駅に着くと、景色は一変して真っ白な雪に包まれていた。自宅圏内では滅多に見られない雪にはしゃぐ日葵をなんとか抱きかかえて迎えを待っていると、成美の父親が駅まで車でやって来た。

「成美―、拓也くーん。ひまちゃんも、よく来ただらあ」

「お父さん。ただいま」

「ゆきのじいじー!」

日葵が成美の父親に向かって手を伸ばす。何枚も重ね着した成美の父親は、不器用に日葵を撫で繰り回して満面の笑みを向けると、一家を車に乗せて母親が待つ実家に向かった。早朝に家を出た筈なのに、車の中の時計は既に昼頃を指していた。

成美の実家に着いた拓也は、ハイテンションな日葵にも分かるように問いかける。

「ゆきだるまー! くるまー、おにわー、ばあばんちー!」

「ひま、ゆきのばあばん家に着いたらなんて言うんだっけ?」

「おじゃましまあす!」

日葵の元気な返事に、拓也は「よくできました」と娘の頭を撫でる。家に入ると、飛びついてきた日葵のハグに応えながら、成美の母親が居間に家族を招く。

「はい、いらっしゃい。こっちは寒いだらあ? 炬燵に入っておいで。お昼用意してあっから」

「ただいま。あ、お通しある? お土産こしらえてきたけど」

「んだらあ、一緒に台所いく?」

「うん。手伝うだあ」

母親の訛りにつられて、成美もつい標準語が崩れる。その様子を嬉しそうに見ていた拓也は、さり気なく日葵を抱きかかえて成美達を自由にしてあげた。

「ひま、おこたでパパとじいじとお話しよっか」

「するー! あのねじいじ、きょうね、ひまがいちばんにおきたの! それでねー……」

「おうおう。ひまちゃん、よう喋るだらあね」

急速に言葉を覚えた日葵は、居間に行く前からずっと男性陣に脈絡のない保育園の様子や家の事を話し始める。成美の父親は驚きつつも、我が孫の成長を嬉しそうに聞いてくれた。

成美は寒い台所で母親と昼食の準備をしながら、普段通りの近況報告をし合った。

「仕事はどうだらあ?」

「忙しいよ。こっから年末にかけて繁忙期。お母さんは? まだハンドメイドやってるだら?」

成美の母親はずっと専業主婦だったが、ガラス職人だった夫が現役を引退してからは夫婦でアクセサリーを作る会などを開いている。地元でそこそこ需要が高いらしく、地元単位で定期的に教室やハンドメイドの即売会等の催しに参加しているらしい。

「凄いよ。お父さん趣味とか無かったから、仕事辞めたら絶対に虚無になって一気に老けると思ってたもん」

「老けたら困るから、お母さんが準備したんだらあ。ご近所から『定年退職したら夫は呆ける』って聞いてたからなあ」

母親は昼食の煮物を温め直しながら、井戸端会議の内容をさらりと伝える。成美は直ぐに脳内で思考した『呆けてしまった父親像』を思い浮かべる事に成功してしまい、思わず吹き出してしまった。

「ボケるって……ふふ、ごめん。笑いごとじゃないんだけど、今お父さんが直ぐにボケるの想像しやすかっただらあね」

「だらあ? だからこれはお母さんの手柄よ」

自身満々に胸を張った母親は「それにしても」と話題を変えて表情を和らげた。

「ひまちゃん、益々成美に似てきただらあね」

「本当? パパの実家じゃ、パパ似だらあなって話しすっけど」

(顔もパパ似だし、言葉もパパの真似が多かったり、髪が伸びてきてからはパパそっくりの寝ぐせ作って、朝のブラシが大変だったりするし……)

以前、拓也の実家に行った時の義父母との会話を思い出して、成美は首を傾げた。しかし、母親は懐かしむように目を細めて成美を見ると、ハッキリと言い切った。

「目鼻立ちは拓也さん似でも、笑った顔や早口で喋り続ける所は絶対に成美に似てる」

「そお? 私あんま喋らんよ」

否定はするが、娘と似ていると言われるとつい嬉しくなってしまう。頬を緩ませながら昼食の手伝いをする成美に、ふと母親が問いかけた。

「そいや、ひまちゃんの七五三の写真はいつ撮るんだらあ?」

「……え?」

唐突に出てきた単語に直ぐに反応することが出来ず、成美の体が一瞬固まる。

(七五三? 確かそんな行事があるのは知っているけど、え、この時期の行事だったの?)

学生時代から、年末年始をバイト等で迎え、成人式をスーツで済ませてしまった成美にとって、晴れ着を着て何かを行う概念が欠けている。

「え? じゃないでしょ。あんたもやったんだから、ひまちゃんにもやってあげなきゃ」

「私もやったの? ん~……ピンとこないなあ。保育園のママ友さんの間でも、七五三の話題出なかったし」

(お母さんには言えないけど、今日パパと休み取れたのだってまぐれだし、保育園で最低限年中行事を教えてもらっているから、今更進んで行事に肖る必要はないと思うけど……)

渋い顔をしながら昼食を準備して居間に運ぶ。昼食にしてはおかずの品数が多いが、拓也と日葵は嬉しそうに食べてくれた。

「ひまちゃん、もうスプーンそんな上手に使える様になっただらあ。子どもの成長はあっちゅう間だらあね」

「保育園のおかげだよ。ほら、お父さ……じいじにも写真送っただら? 参観日のお昼ご飯の写真」

「あの写真、ちっちゃくてよう見えん」

まだ壊れていないからと、機種の古いアイフォンを使い続けている成美の父親に、何か拓也が閃いて自分の鞄から手帳を取り出した。

「お義父さん、その画像をプリントアウトしたものがあるんですけど、これだったらどうですか?」

拓也が手帳の間に挟まっていた日葵の写真を渡すと、成美の両親は声をあげて喜んだ。

「ありゃあ、これが良い! ひまちゃんがよう見える」

「じゃあ、それ差し上げます。プリントはいくらでも出来るんで」

拓也はそう言うと、再び美味しそうに昼食を食べ始める。成美は、久しぶりの実家の団らんに彼が自然に馴染んでくれているのが嬉しくて、少しだけ拓也に寄り添った。

(偶にママ会に参加してると、嫁姑のいざこざとか、両親と夫の仲が悪い話しか聞かないんだけど、ウチはそんなことなくて本当に良かった……忙しくても、高給取りじゃなくても、パパに選んでもらえて嬉しいな)

成美の心の疲れが、実家に来たことによりふわりと消えた。懐かしい我が家に癒されながら、気付けばすっかり炬燵から出られないようになっていた。

◆

成美と日葵が窓の外で降り止まない雪を眺めていると、薪ストーブと炬燵の温もりに、寝息を立ててしまった。拓也は成美の父親と共に、積もり始めた雪かきをしている。

押し入れから重そうなアルバムを持って来た成美の母親は、娘と孫が同じ顔で眠っているのを見て皺だらけの頬が緩む。

「やっぱり、ひまちゃんは成美に似てるだらあ」

母親の呟きに気付いた成美は、無意識に寝てしまっていた自分に驚き、恥ずかしそうに上体を起こした。

「ん……ん!? 私寝てた? ごめんお母さん。日葵も電車で寝かせてきたのに……」

「良いの良いの。ひまちゃん、ご飯の時もずーっと喋り続けてたでしょ? あれで疲れたんだらあ」

母親は机の上にアルバムを置くと、成美たちとは対面に座ってページをめくり出した。

「これ、私のアルバム? 止めてよ恥ずかしい」

「いやね、成美が七五三の思い出、忘れちゃってるから……ほら、これ」

母親はそう言うと、成美の方へ一番古そうなアルバムを向けてきた。ページの最初の方に、若い母親と成美の七五三姿の写真が挟まれている。

「わあ……私、本当に晴れ着を着た事なんてあったんだ」

「そうだらあ。お母さんが着付けして、髪も結ったんだらあ」

「へぇ~……」

いかにもインスタントカメラで父親が撮ったのだろうと分かる、解像度の悪さと若干のピンボケは仕方がないと割り切って見たとしても、写真の中の成美は華やかな晴れ着にはしゃいで笑っていた。

「見たことない着物だけど、これ、レンタル?」

「いんや、この時はレンタル屋さん少ながって、あきちゃんのお下がり」

あきちゃんとは、成美の従姉のことである。母親の姉の娘で、向こうも結婚して娘が居る。恐らく、成美の七五三が終わった後、写真の晴れ着は従姉の元に返されたのだろう。

「そっか……この柄、私好きだよ。だからこんなに笑ってんだらあね」

「そりゃもう、今日のひまちゃんみたいにずーっと喋ってだらあね。ああ、多分髪飾りはあそこに……」

母親はそう言って再び居間から姿を消すと、暫くして立方体の桐箱を取り出してきた。

「ほら、写真のまんま」

「何が? 箱の中身……?」

桐箱を受け取った成美が蓋を開けると、そこには写真の幼子が身に着けている摘まみ細工の髪飾りや簪が入っていた。

「本当だ、凄い……!」

写真に写っている順番に髪飾りを取り出していく。本当に一本も欠けが無い髪飾りに感心していると、箱の奥底に見た事のない包みが入っていた。

「ん? これなん?」

包みに入っていたのは、見た事の無い木櫛だった。桜の花の模様が片面にあしらわれ、髪を結い分ける為の形状をしている。成美が結い分ける部分を持ってクルクルと櫛を眺めていると、母親は驚いた顔でその櫛を受け取った。

「あーあー‼ ここに仕舞ってあっただらあ。成美の髪を結う時用にって、櫛屋さんで買ったんだらあ。そのまま使って貰おうと思ってたんに、七五三が終わった後何処探しても見つからないから、てっきり無くしたんかと思ってだらあ」

「ははは、お母さんは几帳面に見えて、そう言う所雑だよね。こんなに大事に出来るのに……」

成美の母親は、その後も七五三の時の話をついこの前の事の様に話し始めた。

「この櫛と髪飾りを買った時ね、成美はそりゃあもう喜んだらあね。嬉しそうに髪梳かしてってせがんで、七五三の日まで、毎日、毎日……そのおかげなんかね? お母さんよりもずっと髪が綺麗になったんだらあね?」

「そーなん? いうてもう20年以上前だけど」

「そうだらあ。ちっと婆臭い考えだらあね」

「そこまで言ってないじゃん、もう……」

(でも、私にはこの時の記憶全くないけど、お母さんは直ぐに思い出せるくらい印象的な日だったんだなあ……)

母親の話を聞きながらしみじみと七五三の写真を眺めていると、お昼寝をしていたはずの日葵がガバッと机に乗り出してきた。

「このこだれー? かわいいーおふくきてるー!」

「ひまっ!? いつもながら起動力早いなっ!」

成美が慌てて日葵を支えると、娘は目を輝かせながらアルバムを見下ろす。

「こっちのひとはママ?」

写真の中の成美の母親を指さして聞いて来る日葵に、成美は彼女の指をゆっくりずらして幼い自分の方へ移動させた。

「そっちはばあばだよ。ママはこっち」

「かわいー! ママ、おじょーさまなの?」

「お嬢様なんてどこで覚えてきたの?」

(多分保育園だな。ちょっと前までこの手の派手な女の子は、テレビアニメのキャラクターの名前出してきたのに)

成美が新たな変化に驚いていると、皺の深い指が日葵の隣にするりと滑ってきた。

「ひまちゃん。これは『七五三』の時のママだらあ。可愛いねえ」

「かわいー! これほんもの?」

「そうだらあ。この飾りも簪も本物だらあ。ひまちゃん、触ってみ?」

日葵は成美が使っていた髪飾りを触りながら、自分の祖母に向かって、更に目を煌めかせた。

「ばあばも、しちごさんやる?」

「うん。ばあばも七五三やったよ。女の子は皆、こうやっておめかしして写真撮るんだらあ」

「じゃあ、ひまもやるー!」

「え⁉ 待ってひま……」

成美が制止する前にすっかりその気になってしまった日葵は、祖母の元へ移動すると、二人でアルバムを見始めてしまった。

(どうしよう……七五三やること自体は別に良いけど、具体的な所全然分かんない。いくらかかるんだろう? それに、やるんだったら私とパパの休みが合わなきゃ……あれ、今の私たちに休みを合わせるなんて出来る……?)

胸の内でじんわりと広がる不安に成美が顔を曇らせていると、成美の父親と拓也が帰って来た。

「いやぁ、拓也君が屋根やってくれっから、今日はオレが楽させてもらっだらあ」

「お手伝いになれたなら嬉しいです。ですが、やっぱり雪かきは腰に来ますね……お義父さんは凄いです。毎日これをやっているんですよね」

「毎日だらあ。日に5、6回はやらにゃあ、家から出れなくなるだらあね」

廊下から聞こえてくる明るい声が、近づいている筈なのに成美には遠く聞こえる。写真に夢中な娘と母親は、男性陣の会話すら聞こえていない。

「ただいま。あれ、そんなに盛り上がってどうしたの?」

「……おかえり。えっと、それが……」

少し疲労を見せながら炬燵に入って来た拓也に、成美は正直に先程の経緯を説明する。拓也は日葵とアルバムを見ながら最後まで聞き終わると、娘のはしゃぎように納得したように頷いた。

「そっか、七五三かあ……俺もそこまで気にしてなかったな」

「だよね。個人的にはそんなにって感じなんだけど、日葵が凄く乗り気になっちゃって、どうしよう……?」

「うん? ひまがやりたいって言うなら、やらせてあげれば良いんじゃないかな?」

拓也はあくまで日葵の意見を尊重したいらしい。早速アイフォンを取り出して、子どもの晴れ着レンタル店を調べ始めている。

「うん。レンタルだったらなんとか俺の貯金で工面出来そうだし、写真撮るだけなら、そのレンタル店で出来るらしいよ」

「いや、お金の悩みじゃなくて……晴れ着を着せるだけならお正月でも良いかなって……だって、二人の休日合わないでしょ?」

(あれ? そういう話がしたかったわけじゃなくて……ううん、上手く言葉に出来ないな)

成美は拓也が見せてくれたレンタル着物店のリストを眺めながら、胸に広がる蟠りに気付けない。拓也も成美の違和感に気付いていない様子で、見当違いな返事をする。

「ああ、そっか……まあでも、七五三って今の時期にやるんだろう? 少しズレているとはいえ、ギリギリ繁忙期前だから、なんとか休み取れる様に後で二人で調節すれば良くないか?」

「うーん……それはそうなんだけど……」

(なんか、もっとなんか、大事な『何か』を見落としている気がするんだけど)

成美の心配を他所に、拓也も日葵たちに混ざって成美の幼い頃の話に花を咲かせていた。

雪の地方の夜は早い。家へ帰るアラームが鳴ると、直前までご機嫌だった日葵の表情が一気に暗くなる。

「かえるのヤァ! ゆきのばあばんち、ねんねする~!」

「ひま、今日はお泊り出来ないんだよ。ねんねはしないよ」

「日葵~。お家帰ったら、ママがカレー作るよ。だから帰ろう」

「い~や~‼」

帰り支度を済ませても尚、玄関でぐずる日葵に両親が手こずっていると、成美の母親が日葵に櫛を渡してくれた。

「はい、ひまちゃん。これあげる」

「わー、おじょうさまの‼」

涙目だった日葵の顔が、パッと明るくなる。成美がその隙を逃さずに日葵の足に靴を履かせると、

「良かったね日葵! この櫛で毎日梳かして、お嬢様みたいになろう!」

「おじょーさま、なる!」

ようやく日葵がご機嫌な万歳を見せてくれた。成美がホッと息を吐いたのも束の間、娘の次の一言には、どうしても直ぐに答えられなかった。

「おじょーさまになったら、しちごさんなれる?」

「……っ!?」

息詰まった成美をフォローしたのは、拓也ではなく彼女の母親だった。

「うん、なれるよ。綺麗な御髪になったら、七五三の写真をばあばに見せてなあ」

「やったー! しちごさんー‼」

櫛を受け取った日葵は、笑顔のまま車に乗った。成美達がようやく帰路に着いた時には既に雪が止んでいた。

◆

実家に帰省してから一週間が経った。しかし、成美と拓也は想像以上の仕事量に振り回されていた。延びに延びた新家電の入荷が続々と始まり、お互いの店舗がそのまま年末セールに踏み込んでしまったのだ。

朝も慌ただしく出勤して、昼休みの時間を使って拓也と連絡を交わすことが増える。内容は決まって、どちらが現時点で定時退勤が出来るのか。と言うものが多かった。

『ごめん。今日俺残業確定した……部品が足りなくていくつかの家電の新作が入荷出来ていなくて』

「そっちもかー……じゃあ、今日は私が日葵のお迎え行ってくる。パパの夕飯お惣菜でも良い?」

『勿論。最近ひまのお迎え任せっきりでごめんな』

「わたしこそ、お弁当間に合ってないからお相子だよ。それじゃあ……」

通話を切って深くため息を吐く。待ち受け画面で笑う日葵だけが心の支えになっている反面、日葵を迎えに行く度に聞かれる質問に答えられなくて苦しんでいる。

後ろめたい気持ちで定時で退勤し、バスで保育園に向かう。保育園に着くと、日葵は決まって成美に飛びついてこう言うのだ。

「ねえねえ、ひまのしちごさんいつー?」

すっかり七五三を楽しみにしている日葵は、あれから毎日自分の祖母から貰った櫛で柔らかい髪を梳かしている。おままごとをする時のおもちゃにも使うくらい、彼女のお気に入りだ。

「……も、もう少し待ってね。まだ、休みが……」

「あのね、せんせーがね、しちごさんはつぎのつぎのひっておしえてくれたの!」

「……っ‼」

(こんなに忙しいんじゃ、とても七五三になんて手が回らないよ……やるなら七歳……晴れ着だけで良いなら、お正月だって良いじゃん。もう一回パパと話し合ってみよう)

しかし、そう考えてから更に数日が過ぎ、成美の心労はとっくに限界を超えようとしていた。

(こんなことなら、実家に帰らなきゃ良かった。年功行事とか、今の環境じゃ難しいよ……まだ、どの晴れ着をレンタルするのかだって決められないのに)

こうして、今日も肩を落として帰りのバスに乗る。考え込みながら無意識に降りたバス停は、日葵の保育園へ行く為の最寄り駅だった。

「……あ、今日パパがお迎えの日だ。間違え、た……」

呆然とバス停を眺めていると、後ろから拓也が声をかけてきた。

「成美? ママもこっちに来ちゃったの?」

「パパ……ごめん、なんか無意識に降りちゃった」

「良いよ。今日は一緒に、ひまのお迎え行こう」

拓也はやつれた顔で微笑むと、成美の手を取って保育園までの道のりを歩き始めた。まだ日葵が産まれてから3年しか経っていないはずなのに、二人だけで道を歩くのは酷く懐かしい。

(今なら……今だったら、パパに七五三の事を相談出来るかな?)

成美が相談しようと拓也に視線を移動させると、拓也が日葵の櫛を眺めている事に気付いた。

「あれ? なんでパパがそれ持ってるの?」

思わず問いかけると、拓也は一瞬だけ表情を曇らせた。

「今日、ひまの保育園の準備で髪を梳かしてたら、うっかり返し忘れちゃったんだ……『七五三の服いつ届く?』って言われて、咄嗟に……答えられなくてさ」

「あ……!」

(パパも、七五三のこと気にしてたんだ。私よりも肯定的だったから、余計にしんどかったよね)

成美は喉まで出かけた不安を飲み込むと、一言だけ「ごめん」と言って顔を伏せた。

どれ程無言で歩いていたのだろう。暫く下を向いていた二人は、いつの間にか知らない道に迷い込んでいる事に気付いた。

「……あれ、曲がり角間違えちゃったかな?」

「二人で間違えるなんて、そんなことある?」

拓也の疑問に疑問で返した成美は、慌てて来た道を戻ろうと視線を上げた。

二人同時に見上げた目の前に『解通易堂』と書かれた店がそびえ建っている。突然押し寄せてきた情報量に、成美が言葉を失う。

「うわぁ……こんなお店あったんだ」

怪しげな雰囲気を感じて緊張する成美に対して、拓也は割と好奇心を隠さずに店の外観を観察している。

「骨董品……じゃなくて、雑貨屋さんかな? ちょっとだけ入ってみる?」

「なんで? 日葵のお迎えは?」

「チラッと覗くだけ。もし雑貨屋さんだったら、帰りにひまと髪飾りくらいは買ってあげられるかもしれない」

「でも……っ!?」

成美が振り返ると、拓也と目が合って驚いた。彼の顔は至って真剣で、思わず言葉を失う。

「もし、ひまの七五三に使えそうな髪飾りがあったら……直ぐに保育園に戻って、ひまを連れて来ようよ」

珍しく声が震えていて、彼の焦りを感じる。

(まあ、保育園のお迎え時間まで余裕はある。それに……日葵が気に入る髪飾りを買っちゃえば、お互い覚悟が決まるもんね)

成美は静かに頷いて、拓也の腕をそっと掴んだ。意気込んで暖簾をくぐって入った先には、何処に注目すればいいのか分からない程の装飾品と、美しく陳列された櫛の数々だった。

「あ……え? 櫛屋さん?」

「専門店っぽいな。こんな、大通りの外れにあるものなのか?」

流石の拓也も予想外だったのだろう、体が強張り、自然と成美を庇える立ち位置に移動する。店内は成美では形容できない不思議な香りをしていて、雰囲気が老舗のようにも新店舗のようにも捉えられる。

「え、これは帰っても良くない?」

「そうだな……ひまを迎えに行こう」

混乱する夫婦が出口の方を向くと、羽衣を纏った麗しい青年が音もなく現れていた。

「ひっ‼」

「うわっ!」

思わず声をあげてしまった二人に動じることなく、青年は優雅に一礼してきた。成美が青年だと直感的に思ったのは身長と風変りな丸眼鏡だけで、視界に移ったその姿は、女物の着物に七夕の織姫が羽織っているような薄衣を纏っている。

「いらっしゃいませ、ようこそ……解通易堂へ」

(あ、この声の低さは男の人だ。いや、拓也程低くは無いんだけど、男性って分かる声で良かった)

泉と名乗った青年に、成美はホッと胸を撫でおろすが、拓也は対照的に慌てて頭を下げる。

「す、すみません。雑貨屋と間違えてしまいました。それでは……」

「あ、しっ失礼します」

成美も本来の目的を思い出して慌てて頭を下げると、泉は二人の結婚指輪をちらりと見て、ゆったりとした口調で問いかけてきた。

「奥様の、お探し物ですか……?」

「え、ちが……」

「む、娘のですが」

「ちょっと拓也……っ!?」

誤魔化そうとした成美に対して反射的に正直に答えてしまった拓也。意識の違いに戸惑う二人に向かって、泉が微笑ましい様子で眺めている。

「おやおや、では……七五三の、ご準備ですか……?」

「!?」

唐突に出てきた核心的な単語に、二人が全身で反応する。

(なんで分かったの!? ああ、そうか、七五三ってこの時期だから、櫛も売れるのか……売れるのか?)

「っ!? そう、なのですが……」

「拓也……」

肯定してしまった拓也を責める様に睨みつけて、彼と同時に暗い表情になる成美に、泉は「ふむ……」と顎に指をあててから、読み聞かせをするように語り始めた。

「お客様は、七五三とは……どういう儀式、なのか……ご存じですか?」

「ぎ、儀式……ですか?」

(え、七五三って、そんなに厳かな行事なの?)

泉の問いかけに、成美が反応する。

「ええ、今は催事……所謂、イベントと同義……の様に扱われ、娘さんや息子さんと……おめかしをして、写真を撮る……だけの、形だけの物に……なりつつ、あります。諸説ございますが、私は……こんな由来を、聞いたことがございます……」

◆

――その昔、人の寿命が三十代前後だと推測されていた時代に遡ります。

勿論、命懸けで産んだ子どもが無事に育つ保障などどこにも無く、直ぐに病や怪我で命を落としてしまう。なんてことが、残酷にも少なくありませんでした。

そこで、大人は考えた末に八百万の神へ祈ることで、子どもの命が続くことを願ったのです。産まれた子どもの髪を男女問わず7日ごとに剃り上げ、3歳まで神社にお参りすることで病魔から子どもを守り、その年を超えれば健康的な髪が生えてくると、信じられていたのです。

それは後に『髪置きの儀』や『櫛置きの儀』と呼称され、子どもの健やかな健康、長寿祈願し続けてきました。

やがて子どもは『7歳までは神の子』として、いつ天に戻されるか分からないと扱われるようになり、3歳、5歳、7歳の節目を祝ってようやく『人の子ども』として一人前であることを認められていました。子どもが無事に育つことは親にとって大きな喜びであり、健やかな成長を願うのは当たり前です。

故に、現代でも子どもの成長を神に感謝し、お祝いをすることが『七五三』の由来だと語られております――

泉の話が終わると、成美は実家から抱えていた胸の蟠りが消えていることに気付いた。思わず自分の胸に視線を移動させ、無事を確かめる様に手で撫でおろす。

(そうか……これはやりたいとか、やらなくていい事じゃなくて、そもそも日葵が3歳まで生きてくれたことをお祝いする為のものだったんだ)

拓也も目が覚めたような表情で、成美の手を強く握る。

「成美、これはやらなきゃいけない……!」

「うん……うん!」

(そうだ。当たり前過ぎて気付いていなかったけど……日葵が3歳まで生きられたって、本来奇跡みたいなものなんだ。誕生日会だけじゃ足りないくらい、おめでたい事なんだ!)

覚悟が決まった二人を微笑ましく笑った泉は、ふと拓也の上着のポケットからチラついた櫛を見つけた。

「おや、そちらの櫛……少し、よろしい……ですか?」

袋に包まれ、桐箱に仕舞われていたとは言え、20年以上何も手入れされずに使われていた櫛を、泉が丁寧に受け取って眺める。

「これは……大変素晴らしい、結い上げ櫛……現代では、セット櫛と呼ばれておりますね……しかし、これでは……本来の櫛の良さが、発揮されませんね」

泉は成美達を帳場まで案内すると、向かいの戸棚から不思議な香りの油と、市販の歯ブラシを取り出してきた。

「木櫛は、定期的に……手入れをする、必要がございます……櫛には本来、髪の手入れ……髪に絡まった、塵や埃を……梳き落とす、役目があるのです。櫛は、洗髪……そうですね、シャンプーをする前にも……使うと、より髪が美しくなると……言われております。それ故、櫛の歯と歯の間には……汚れが溜まって、しまいます……」

そう言って、歯ブラシで丁寧に時間をかけて櫛歯の隙間を擦り落とした後、油をゆっくりと垂らして行く。傍にあった手ぬぐいで優しく櫛の両面を馴染ませる様子は、成美には何故か、日葵がまだ首も座らない程赤ちゃんだった頃のお風呂上りを思い出させていた。

「そう、ですね……パンに蜂蜜をたっぷりと、塗り広げる時の量を思い出して……油を適量、櫛の両面に垂らし……こうして、櫛歯の隙間まで……染み込ませて、あげてください」

泉は眼鏡を外して櫛歯の隅々まで油が行き渡ったのを確かめると、眼鏡をかけ直して、他に油が付かない為に戸棚からラップを取り出し、櫛を優しく包んだ。

「まだお手入れは、完成しておりません……よろしい、ですか……家に帰ったら、このラップから櫛を取り出して……そそまま、直射日光や……風が当たらない様な、場所で安置して……明日の朝まで、お待ちください……そうしましたら、余分な油を……拭き取ってから、お使いくださいね」

「わ、分かりました」

素直に頷いた拓也に、泉は嬉しそうに微笑んで「これは、ノベルティです」と、先程使った物と同じ歯ブラシと、掌サイズのボトルに入った油を彼に渡した。

「ご来店、誠にありがとう……ございました。最後に、決して……櫛を水洗いしては、なりません。櫛が傷んで、しまいますので……」

「は、い……覚えておきます」

泉に見送られて部屋を出た二人は、まるで一つの映画が終わった後の様な、呆然とした表情で立ち尽くしていた。

「櫛のお手入れキット……タダで貰っちゃったね……」

「うん……私たち、何しにこの店に行ったんだっけ?」

「あ、そうだ! ひまのお迎え‼」

夢から覚めた二人は、慌てて日葵の保育園へ向かって走り出す。成美の思考や体は疲れ切っていたが、心が、あの飛びついてくる愛しい重みを求めていた。

◆

あれから、約半月程の時が過ぎた。世間はクリスマスが近いと、洋風で賑やかな装いをしているが、成美は真逆の和装をしながら、慣れない足袋と下駄歩きに苦戦している。不思議な櫛屋を訪れてから、夫婦は本気で有給をもぎ取り、娘の為に奔走した。

(季節外れだから、逆に神社の予約がすんなり取れて良かった。それにしても、私まで着物着るなんて知らなかった……これは歩きにくい)

「……ママ、大丈夫? 俺の所掴んでも良いよ」

スーツ姿の拓也が、渋い表情をしている成美を心配して腕を貸すように差し出して来る。

「ありがとう。でも……」

覚えている限り、人生で初めて着物を着た成美は、ヨロヨロとした足取りで拓也に先を促した。

「日葵を追って! あの子本当にはしゃいでるから‼」

夫婦の先を走る幼子は、二人が来るのを今か今かと待っている。

「パパー、ママー! ひま、もうここまできたあ……あっ!?」

日葵が夫婦の見ていない所ではしゃいでいると、帯の重みで体のバランスを崩す。転びそうになった幼女をふわりと支えたのは、長身の青年だった。

「おや、おや……お気を付けくださいませ、お嬢様……」

「はわー! ひま、おじょうさまにみえる?」

日葵が青年の方を振り返ると、彼は視線を合わせる様に腰を下ろして、日葵の艶やかな髪を眼鏡越しに眺める。

「ええ、とっても素敵な……お嬢様です。御髪も綺麗にされて、きっと……毎日櫛を使い、綺麗にして……くださったんですね」

「うん! ママとパパがね、ゆきのばあばのくしで、きれーきれーしてくれたの!」

「そう、ですか……よいことですね」

青年の目が、微笑ましそうに細められる。そっと日葵の重心を支えながら立ち上がり、両親の方を振り向かせると、丁度日葵と父親の目が合った。

「ひまー! パパ達の方においで。ママはひまより上手く歩けないんだよー」

拓也は日葵を呼ぶと、成美の手を掴んで娘に見える様に掲げた。

「わあ‼」

日葵の目が太陽の光を吸い込んでキラキラと輝く。青年はそっと幼女から手を放し、通行人の一人となって成美達を横切った。

(あれ? 今の人、どこかで……じゃなくて! それよりも、拓也が日葵を呼ぶなんて、珍しい)

成美は、いつもは何よりも日葵を優先していた拓也が、自分の事も本気で心配している事に驚く。

「ほら、ひまー? 一緒におてて繋ごう」

「わーい、つなぐー!」

日葵は晴れ着が着崩れることも顧みずに全速力で戻ってくると、両親の間に割って入って両手で互いの指を掴んだ。三人で手を繋ぐのはいつ振りだろうかと、成美の頬が緩む。

「ひま、おじょーさまになった!」

「そうだね、今日のひまはお嬢様だねえ」

「うん、おじょーさま!」

「うん……日葵、七五三できて良かったねえ」

(今度は7歳、その後は10歳の二分の一成人式、普通の成人式……どんなに仕事が忙しくても、休みが不定期でも、そう考えながら娘の成長を見守れるなんて、これ以上幸せなことはないな)

成美は拓也の方を向くと、真ん中ではしゃぐ娘と見比べながら笑顔で言った。

「ねえパパ、もし日葵が、七五三だけじゃなくて、色々な行事について疑問を抱いたら、ちゃんと全部、意味があるって教えてあげよう」

「……うん。そうだね。あの櫛屋さんの人みたいに自然と話せるように、俺たちも勉強して、一緒に成長していこう」

七五三の写真は、プリントアウトして、成美と拓也両方の実家に贈った。そして、その日から成美の家にも、玄関やリビングに家族の写真が次々と飾られるようになった。

【完】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?