『実際に会う価値』は、オンラインミーティングによって失われるか?の考察 (美術史を下敷きに)

(この記事は2020.03.31の記録です)

2020年、新型肺炎コロナウイルスの社会影響によって日本でも在宅勤務が急速に市民権を得つつある。やる前に一番うまくいくか不安だったのはミーティングだったが、zoomのおかげもあり遠隔同士でもそこそこやれていて、「技術進化ってすごいな」と今更ながらに感心している。

とはいえまだ「そうは言っても実際に会うほうがいいでしょ」という気持ちも内心あって、ただしそれもテクノロジーさえどんどん進化すれば、遠隔でももっと「実際に会っているのと変わらない感覚」になってゆく可能性があり、もしも世界がそうなってきた時、果たして“実際に会う行為”とはどういう意味を持つように変わるのだろう、とふと考えたのだった。

「大きなテクノロジー進化の波を受けて、これまでの常識が“変化”を問われる」。

なにかこれは過去の美術史にも似た時代があったなと私は類似性を感じたので、大胆な分析にはなるけれど、当記事では『美術史とオンラインミーティングの類似性』についての考察を試してみたいと思う。

1、“体験価値の拡張”と、技術変革のターニングポイント

「そういえば芸能人にも直接は会ったことはないな」とふと思う。

すごくファンで、愛着も感じて、ヘタすると人生観にまで影響を受けたタレントやミュージシャンに、実は“直接会ったことがない”というのは不思議な感じもする。

これを下支えしているのは、“映像技術”といえる。

テレビで見てきただけなのに、“会った気でいる”。

“会わなくても、まるで会っているかのように感じさせる”を目指して「技術」はどんどんと進化をしてきた。

つまり、“その場その時に立ちあう”ことでしか経験できなかったことを、“遠隔にいても”経験ができるようにと発展してきた。

ここではそれを「体験価値の拡張」と呼ぼう。

この「体験価値」に関わる“技術”には、いくつかの歴史上のターニングポイントがあった。

まず、16世期に普及した「印刷技術」がそれにあたる。

そして、19世期の「写真技術」。

20世期になるとこれが「映像技術」へと発展し、

21世期には「インターネット技術」が普及する。

2、“印刷技術の登場”による変化

1445年、「活版印刷技術」を発明したのは歴史の教科書で学んだ通り、グーテンベルクだ。ルネサンスの三大発明のひとつ。この発明によって、ルターたちが押し進めた宗教改革は、“プロテスタントの石杖となる思想が書かれた書“の普及が広く進み、大きな革命にまで繋がったと言われている。印刷技術がこの世になければ、宗教改革はこうも短期的には立ち上がらなかった。

印刷は宗教改革で重要な役割を果たした。マルティン・ルターの『95ヶ条の論題』は印刷されたことで広く普及した。その後、贖宥状を批判する文書をブランケット判の紙に印刷して配布している。これが後の新聞の元になったとされている。

これは、今の言葉でいうと、「メディア」の話しだ。遠くで起こっている出来事を広く人々に伝え広める技術。

下の絵は、17世紀のオランダ。この頃には、各国の言葉に翻訳された「聖書」が広く出版されたという。フェルメールやレンブラントが活躍した時代。この頃のオランダは海洋貿易に強く、港町の商人たちを中心に街が豊かになり、教育が進み識字率も高かった事から、出版書が読まれるようになる。そういえばフェルメールの絵には、本を読んだり、手紙描いたりする民間女性が描かれているが、それにはこういった時代背景がある。

印刷技術以前の「体験価値の伝達」の方法には、伝聞か、もしくは絵(絵画)しか、手がなかった。

書物も存在はしたが「写本」しか方法がなかったため、制作コストが非常に高く、流通はしなかった。「絵画」も同様に、作成期間が長い上に画家という特別のスキルも必要で、複製コストが非常に高かった。よって、「絵画」も「書物」もパトロン(出資者)は、おおむね王室や教皇や権力者に限られた。

絵画は、宗教のありようや王政の偉大さを伝えるためのツールを担った。教会に人々を集めて聖書を語り聞かせるのとともに、そのチャーチに飾られた絵画が人々にとっての情報源となった。他に情報ツールがなかったのだ。

しかし印刷による複製技術が到来すると、わざわざ教会に足繁く通わなくても家の中で書物を読むことでも情報を手に入れることができるようになった。印刷技術によって、「実際に実物に会う行為」を通じてしか情報が手に入らなかったステージから、一段階、世界がアップデートされたのだ。

3、印刷技術以後の“絵画のアップデート”

印刷技術登場の“以前と以後”で、教会の存在価値にも変化が起こった。情報ツールだった「絵画」は1600年代にバロック絵画へと展開する。たとえばバロック時代の代表的画家カラヴァッジョは、より極端な陰影法を駆使することで、聖書の一場面をよりドラマチックに、そしてリアリスティックに生々しく描いてみせた。

大きくて、生々しい絵。

教会に足を運ばなければこの絵の迫力は体感できない。絵画は、“わざわざ実物に会いにいかなければ体験できない貴重な経験”に特化したものにアップデートしたと解釈できる。

下記の絵もカラヴァッジョの代表作たが、巡礼者たちが「聖母に出会えた」と錯覚するほどの“体験価値の提供”が意図されていて、その目的のために展示場所に合わせて登場人物たちの構図等も工夫されたのだという。

「ローコストな複製」という技術が登場したことが、「その場その時に実際の実物に会う」という“意味”に変質を起こした。

(これは、音楽界2010年代のiTunes以降のライブシーン回帰にも類似性が認められる事に気づくだろう)

4、“写真技術の登場”による影響

美術史において、その次の大きなパラダイムシフトは19世期の「写真技術の登場」だ。

写真が発明されると、それまで長い間「絵画」が一手に担ってきた風景や肖像の“現像”(もしくは記録)については、写真のほうが遥かに“事実そのまま”を残せるようになる。

(画家による描写技術という特殊能力のコストも落ち、機材さえあれば誰もが現像できるようにもなった(ただし機材を手に入れるコストは時代によるが))

まるで本物のような描写力の追求(Realism)のほうは“写真”が担い始めた事で、その時、“絵画”はどうしたかというと、“印象(impression)へとシフト”してみせた、と私は解釈している。

19世期、絵画美術では「印象派」がはじまる。

登場当初は前衛的に見られ世間に受け入れられなかったようだが、19世期末から20世期にかけて美術界の中心的存在となる。日本人が最も慣れ親しんでいる“いわゆる絵画”も、印象派である事が多い。ゴッホ、モネ、マネ、ルノアール、ゴーギャン。彼らはすべて印象派の画家で、聞いたことのある名前が多いだろう。

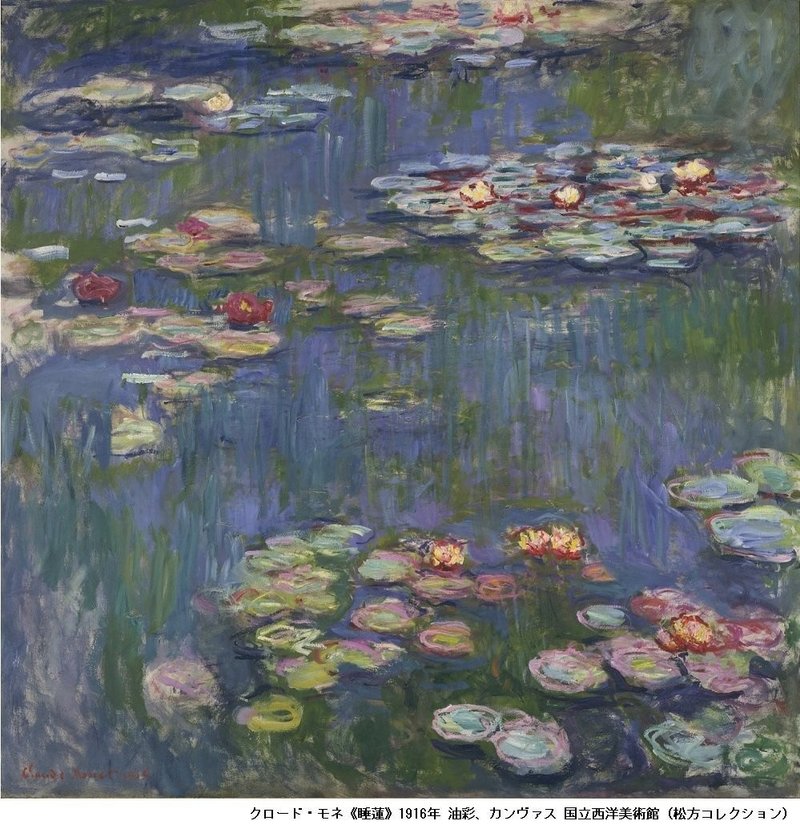

「マネの睡蓮(すいれん)」は、とても抽象的だ。

実際の実物がどうであれ、光のきらめき、水の揺らめき、画家がその時そう感じたままに描写した絵だ。

「ゴッホの糸杉」は、渦を巻いている。

実際の実物がどうであれ、ゴッホの見た糸杉、ゴッホの見た空、ゴッホの見た雲は、その時のゴッホの感情そのままに描かれる。

「写真」という形でテクノロジーが進化したことをキッカケとして、絵画は、これまでとは異なる“新たな体験価値を提供するツール”へと舵を切ったといえるだろう。

5、まとめ:体験価値は変化するだろう

パラダイムシフトが起こるとその影響力で、まわりの環境は、それまでの役割を終えたり、それまでの提供価値からは変化を起こしたりする。

今回の事例でいえば、印刷技術が登場したことでバロック絵画がはじまったり、写真技術が登場したことで印象派がはじまったりしたように、同様に、「オンラインミーティングが登場して、対面会話はどう変化すべきか」ということである。

美術史が示すのは「過去の方法に執着しているとテクノロジーに飲み込まれる」ということだ。とにかく変わらなければ生き残らない。

バロックは、“これまでの得意領域を究極まで研ぎ澄ました変化”をしたし、印象派は、それまでの写実性からは“まったく真逆の提供価値にシフトしてみせた変化”だ。

対面ミーティングこそが持っていた“価値”も、いまのところ、その両方の変化の道があるように思える。

(おわり)

コツコツ書き続けるので、サポートいただけたらがんばれます。