映画感想 グリーンブック

『グリーンブック』は2018年のアメリカ映画で、実話を元にした作品だ。脚本はニック・ヴァロレンガ……主人公の一人であるトニー・ヴァレロンガの息子である。

主人公は2人。黒人ピアニストであるドクター・シャーリーと、その運転手であるイタリア系アメリカ人のトニー・ヴァレロンガだ。この2人がとあるコンサートツアーを通じ、何度も衝突しつつも最終的には深い友情に結ばれていく……というストーリーだ。

監督はピーター・ファレリー。キャリア初期に監督した、『ジム・キャリーのMr.ダマー』や『メリーに首ったけ』といった90年代頃の作品はお馴染みだろう。弟のボビー・ファレリーとコンビで脚本と監督を務め、キャリア全体を見てもほとんどコメディ映画が占めている。

ところが2018年、突如実話をベースにしたシリアスなドラマ『グリーンブック』を発表。この作品がトロント映画祭、アカデミー賞などで多くの賞を受賞し、ピーター・ファレリーにとっての新たな代表作、新境地を開くことになる。

お話を見てみよう。ヴィゴ・モーテンセンが演じるイタリア系アメリカ人トニー・ヴァレロンガはナイトクラブの用心棒を引き受けていた。とにかくも腕っ節が立つが、一方でやたらと太っている。ヴィゴ・モーテンセンはもともとシャープなナイスミドルだから、この映画のために相当体重を増やした。体重を増やしつつ、しかし腕周りは筋骨隆々の体型を作り上げている。役作りとはいえ、かなりすごい体型を作っている。

しかし勤め先のナイトクラブが改装工事のために閉鎖。間をつなぐために、別の仕事を探していたところに、ジャマイカ系アメリカ人であるドクター・シャーリーに用心棒として雇われることとなる。

ピアニストであるドクター・シャーリーはある地域へコンサートツアーに向かうとしていた。その場所というのが、南部アメリカ。アラバマ州、ケンタッキー州、ミシシッピ州……地図上で言うところの、“右下”のところである。

その地域は独立戦争の頃から黒人差別が苛烈な地域で、その性格は映画の舞台である1960年代でも変わっていなかった。

そんな場所へ、ドクター・シャーリーはコンサートツアーで乗り込もうというのだった。

ドクター・シャーリーはなぜわざわざそんな地域へ乗り込もうと考えたのか?

ドクター・シャーリーは幼少期からの“天才”で、すぐに才能を見いだされ、一流の教育を受ける機会を得て、やがて世界的ピアニストへと上り詰めてく。

しかし、クラシック・ピアニストの世界、どこを見回しても白人、白人、白人……。聞きに来る観客も白人。その中で、ただ1人の黒人。

コンサートツアーには、メンバーとなるチェロ奏者2人も同行するのだが、そのチェロ奏者も白人で、しかも乗り込む車は別々。映画のあるシーンで、2人のチェロ奏者が楽しげに話しているシーンがあるのだが、ドクター・シャーリーは遠くで見ているだけ。ツアーメンバーだが、別に友人でもない。クラシック・ピアニストの世界に、自分の仲間と言える人物が一人としていなかった。

自分の黒人としてのアイデンティティはいったいなんだろうか……。その問いかけのために、あえて黒人差別が強烈な南部地域に乗り込む。しかし黒人一人で乗り込むのは危険だから、腕のいい用心棒を雇いたかった。そこで出てくるのがトニー・ヴァレロンガというわけだ。

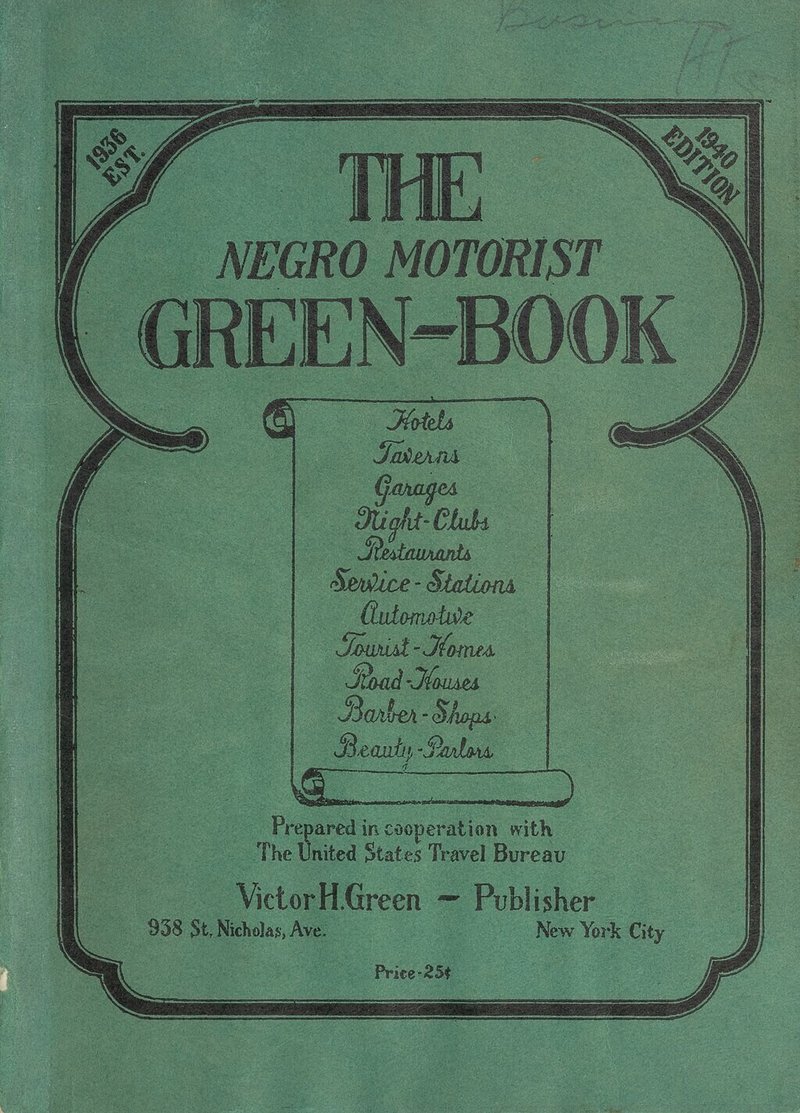

↑1940年に発行された実際のグリーンブック

映画が始まってから30分……いよいよ旅が始まるというところで、トニー・ヴァレロンガはとある本を渡される。それが表題にもなっている『グリーンブック』。グリーンブックは当時実際にあった小冊子で、黒人の旅行者が安全に泊まれるホテルのリストが書かれた本だ。ドクター・シャーリーとトニー・ヴァレロンガは、その小冊子を頼りに、旅を続けていくことになる。

旅が始まるまでがおおむね30分ほどで、続く30分ほどが旅のシーンとなる。そのほとんどのシーンが、車中の対話シーンと、コンサートシーンということになる。この車中の対話で、トニー・ヴァレロンガとドクター・シャーリーが少しずつ心を開いていく過程が描かれていく。

まず最初はラジオを聴きながら、「この曲を知ってるか」「いや初めて聞く」みたいなやりとりを始める。このやり取りをしている時、後部座席のドクター・シャーリーは初めてリラックスした姿勢を取り始める。それまでドクター・シャーリーは、車の中でも綺麗な姿勢で座っていたのだが、ここで初めて姿勢を崩す。これが心を開く兆候となる。

それからケンタッキー・フライドチキンを食べ、少し喧嘩をし、そうした過程を経て、ドクター・シャーリーの姿が少しずつフランクになっていく。ゆったりしたセーターを着て、シートに両手を広げて座るようになる。服装が変化していく過程で、二人の距離が次第に縮まっていっている過程がわかるように作られている。

後半、もう一度大喧嘩するシーンがあるのだが、そこではドクター・シャーリーはしっかりスーツを着ている。“着ているもの”でドクター・シャーリーの“心の壁”がどういう状態かわかる。

一方のトニー・ヴァレロンガは教養ゼロの粗暴な男だ。最初はイヤイヤ運転手を引き受けていたが、次第に真面目に取り組むようになっていく。トニーはドクターのピアノに感動し、手紙の書き方指導を受けていくうちに、友情を感じるようになっていく。

映画がはじまってちょうど1時間ほどのところで、車がエンストを起こして止まってしまう。2人は車の修理のためにしばし外へ出るのだが、そこは農場の手前。農場で働いているのは、粗末な格好をした黒人達。その黒人達に睨まれて(睨まれて……というのはちょっと違うけど)、ドクター・シャーリーは動揺する。

そこからはこれでもかと、黒人差別の実態を掘り下げていく。

服屋に入ったら何も買えず追い出され、バーに入ったらいきなり殴られ、トイレを借りようとしたら「外でしろ」と呼び止められる。グリーンブックを便りに旅を続けていたのだが、南部の奥へ行くと、ホテルはどんどん粗末になっていく。極めつけは「黒人が夜に外出した」という理由で警察の逮捕だった。

これらのエピソードは映画の中のフィクションではなく、すべて実話。南部アメリカの実態である。

そんな目に遭いながらも、ドクター・シャーリーは南部での街を出歩く……という行為をやめない。南部の社会を知りたかったし、自分が何者かを探ろうという模索だった。

南部地域ではいまだに貧しい黒人達が過酷な労働を強いられている。一方で、白人達が上流階級の気ままな暮らしをしている。音楽を聴きに来るのも、当然みんな白人だ。

ドクター・シャーリーは大抵のことは笑顔でスルーしていったのだが、次第に自分の存在意義について問い直すようになっていく。このまま黒人差別を受け入れていいのか。白人社会を受け入れていいのか。

ドクター・シャーリーが映画に登場した最初のシーン、ドクター・シャーリーは仰々しい玉座に座っていた。なぜ玉座に座っていたのかというと、あれがドクター・シャーリーの地位を示すと同時に、「上流階級の白人」と同じ位置にいるということの暗喩だった。旅の最中でもドクター・シャーリーは上層にいて下を見下ろすというポジションにいた(ツアー仲間であるチェロ奏者達に対しても、上から見下ろしているポジションだった)。しかし南部の街に来て、見下ろすポジションを捨てて、身一つで街を出歩くという行為を始める。そうすることで、次第にドクター・シャーリーは「白人が用意した地位」という玉座を精神の中から捨てるようになっていく。

映画の最後に、南部の行き着いたバーで演奏することになる。椅子も粗末なものである。あの場所が、ドクター・シャーリーがようやく見いだした場所だった。玉座でも何でもなく白人に与えられた地位でもなく、「自分自身」として立った初めてのステージだった。

黒人差別の問題は、大昔の話ではなく、いまでもアメリカ社会に潜在的に残り続けている。黒人は黒人というだけで、不遇の立場に追い込まれる。1960年代を舞台にした映画だけど、そのテーマは今でも通じる。アメリカ社会が書かれる病根が掘り下げられた映画だ。

とにかくも脚本の出来がいい。ただ黒人の差別を描くだけではなく、単純に「白人は悪」という描き方でもなく、一つの仕事を通じて、「それでも友情は育める」という姿を描いている。それに、一つ一つのシーンや台詞がすべて映画の中で円環を持って描かれているという構造も見事。無駄なシーンがどこにもない。テーマといい技法といい、実によく練られたシナリオだ。

“世界的ピアニスト”となってしまったがために孤独に陥った天才・ドクター・シャーリーがいかにして自己のアイデンティティを定義し、“真の友人”を見いだしていくか……それを描いた映画だ。

その友人というのが、純粋なアメリカ人ではなく、“イタリア系”というのが、どことなく作品が抱えている皮肉のようにも感じられる。結局ドクター・シャーリーは、アメリカという国の中で、安らげる場所を見いだせなかったのだ。黒人と白人の友情物語という「分断の時代」だからこそ響くテーマだが、そこから最終的に“アメリカ人”の姿は排除されてしまった。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。