2020年春期アニメ感想 かくしごと

!!重大なネタバレあり!!

オープニングとエンディング

まずオープニングを詳しく見ていくところから始めよう。

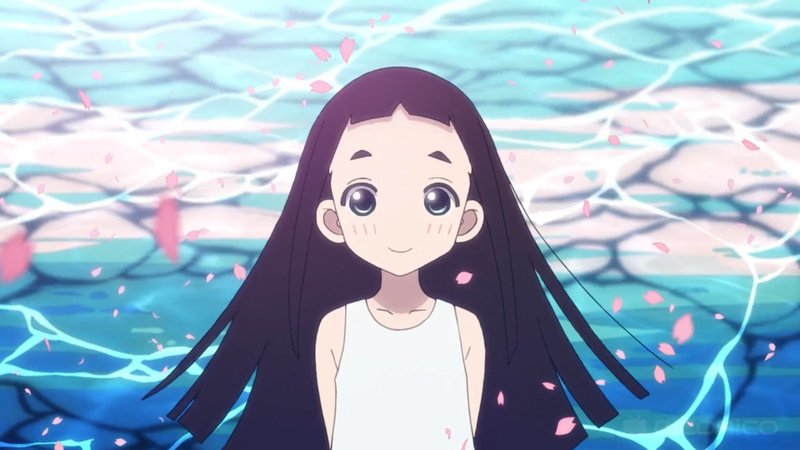

冒頭。カット1番。

浅瀬に立っている後藤姫ちゃん。天真爛漫な笑顔。周囲には桜の花びらが散っている。

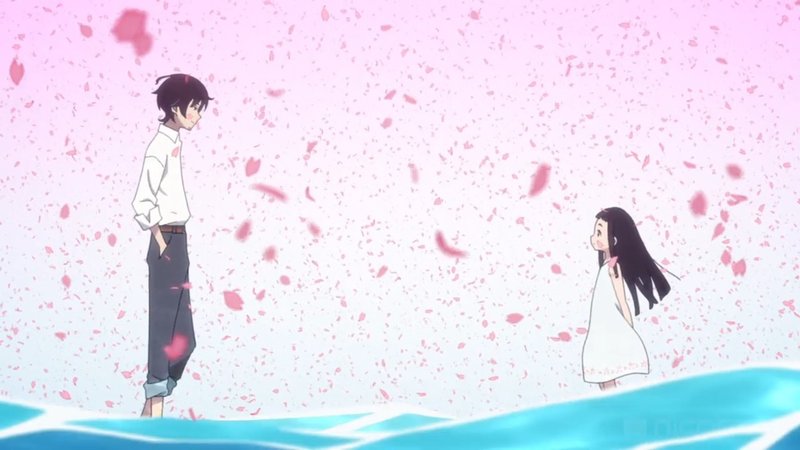

姫ちゃんに向き合うように、可久士登場。

向き合う父娘。

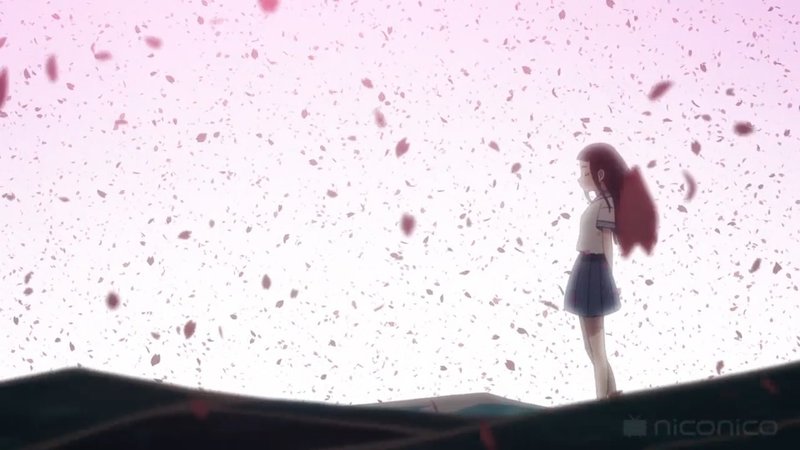

季節は巡っていき、成長する後藤姫ちゃん。ここは成長する姫ちゃんの体と、散りもので時間を表現している。散りものだけで時間を表現できるのは日本ならでは。

その最後、制服が変わるタイミングで(制服の変化で年齢・世代の変化を示せるのも、日本ならでは)、後藤可久士の姿が消え、姫ちゃんがうつむく。ここで父の喪失が予感されている。

短いカットだが、この物語の中で間もなく起きようとしていることを予感しているし、この画が作品の下部構造になっている。映像の冒頭で作品の本質を表現している、見事な1カットだ。

間にタイトルバックを挟んでカット8番。

10歳の姫ちゃんと後藤可久士の交流の日々が描かれる。

建物の狭間に海が見えている。

季節は秋、冬と巡っていく。冒頭でも1カットで四季と時間の移り変わりが表現されたが、ここでもう一度、季節ごとの父と娘の交流の過程が描かれている。

海。波際にズボンの裾を上げて立っている可久士。その背中におぶさっている姫ちゃん。

私個人的に、このオープニングシーンでもっとも好きな画。場面が美しいし、親子の関係性がよく表現されている。

カット17、18、19と各登場人物が紹介される。それぞれのキャラクターの顔のみを見せるのではなく、それぞれのキャラクターがどんな背景を背負っているのか、舞台を込みで描くことでわかりやすくなっているし、シーンが区切られているので各キャラクターがどの社会に属しているのかもわかりやすい。

カット19番では姫ちゃんの学友たちが登場する。私はあの少女らを「絶望少女の娘たち」と呼んでいる(「絶望少女」に対して「絶望娘」と呼ぼうか)。絶望少女たちもあの後、学校から離れてそれぞれの伴侶を見つけて子供をもうけたのだ。

名字が変わっている……そりゃ結婚したら名字は変わるだろう。……ただ、父親は共通の人物である可能性がちらっとある。これ以上はコメントしない。

キャラクター名は東御ひな、橘地莉子、古武シルビアとなっている。東御ひなは母親譲りのうざい性格がすでに現れているようだ(日塔奈美はどうやら玉の輿に乗ったようである)。橘地莉子はまだきっちりしきれていないようだ。母親が持っていた猟奇的な性格はまだ発現していないようで安心だ。

カット22~30まで漫画家としての後藤可久士が描かれる。畳みかけるようなカットの連続で、これから来る歌のサビに向けた盛り上がりを作っている。でも画面を見ると、ただ単に可久士が机に座り、ペンを握っただけ。途中で挿入されるカットも雑誌や洗濯物と、実は平凡な日常カット。

よくあるアニメオープニングではバトルシーンやメカが割り当てられたりするのだが、この漫画は漫画家が主役なので漫画を描く場面が置かれている。言ってしまえばただの漫画を描くだけのシーン。こうした静的な場面を動的に、ダイナミックな絵の展開として描けるのはアニメならでは。アニメの歴史があってこそのもの。ただ漫画を描くだけの動作をアクションに見せかけていて、うまい画の運び方だ。

再び海。その波際になっている二人。カット16番とは違う衣装。違う場面であることが想定されている。

オープニングアニメでは多くのシーンで海、波際が描かれている。そこに注目して欲しい。

その波際から移動しようとしたとき。後藤可久士がはっと振り向く。

波際に限らず、森や山といった自然の領域は、かつてはあの世や異界と考えられていた。波際などはまさしくあの世の境界である。かつての時代では海や山という場所は“恐れられる場所”、そこには魔物がいたし幽霊もいたと考えられていたし、神もいると考えられていた。だから軽々に足を踏み入れるべきではないと考えていたし、俗世から隔絶された異界だからこそ修行の場にもなっていた。

現代ではそういうお話はオカルトとしてしか認識されなくなかったが、それでも現代人でも底の方で霊的なものをずっと感じている。だから現代でもこういう映像が作られている。

で、そんな波際に、父と子が立っている姿が描かれる。これは単に「映え」が意識されたものだけではなく、父と子の間に置かれた境界、現在と過去の境界、生き残ったものと死んだものとの境界などが表現されている。ここでは特に“いなくなった者”の存在を意識させるような暗喩として波際が使われている。

その波際を前にはっと驚くような顔をして振り向く可久士。

そこから、少し異質な場面が転々と描かれる。

アニメを最後まで見ればわかるが、ここからは後藤可久士の妻と、その妻と可久士の交流が描かれた場面だ。

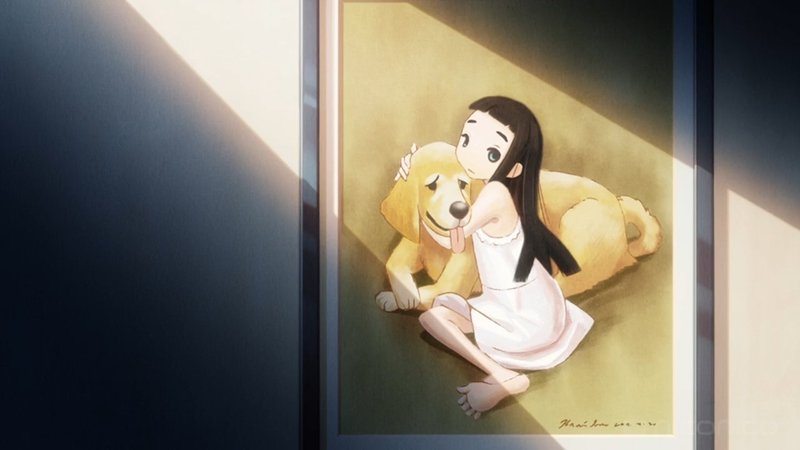

その1つめのカットとなるこの画は、後藤可久士の妻の少女時代。愛犬を抱く少女の姿が描かれている。描いたのはその父親・戒潟魁吏。

本編中では引き出しを開けたところにこっそり置かれている写真。後藤可久士と姫ちゃんが住んでいる目黒川の家の中で(多分)唯一であろう妻の写真。

写真の後ろに「請求書」が置かれているところから、家計簿やそういったものが納められている引き出しなのだろう。10歳の娘が興味を持って見るような場所ではない……というところに写真が置かれている。

写真を見ると、姫ちゃんが生まれて間もない頃のものだろう。

妻との後ろ姿。本編中でも描かれているが、親子で動物園に行ったときの場面のようだ。

本編中になかった処理として、波が画像の上にかぶせられている。オープニングのイメージ全体がそうなっているのだが、一貫して水がモチーフとなっている。おそらくこの後、海難事故があったことがここで示唆されているのだろう。

カット35~38まで、時系列で画像が描かれている。

が、この場面は想像の未来だ。後藤妻が生前に「理想の未来」として描いた絵だ。背景が海であることから、ここが鎌倉の場面であることがわかる。この絵が描かれた当時というのはまだ鎌倉住まいで、そのまま年を重ねて娘も成長していくのだろうと考えていたようだ。

ここまでの一連のカットは全て後藤可久士が波際を振り返った瞬間に挿入されている。なぜかというと、波の向こう側は“死の世界”だから。波の向こう側に、可久士は死者との思い出を見たわけだね。

オープニングはずっと“境界”とその境界との“対立”を描いている。波向こうに消えた妻や、仲が良いようで実はすれ違っていた父娘。その対立が波や“時間のずれた構図”で表現されている。

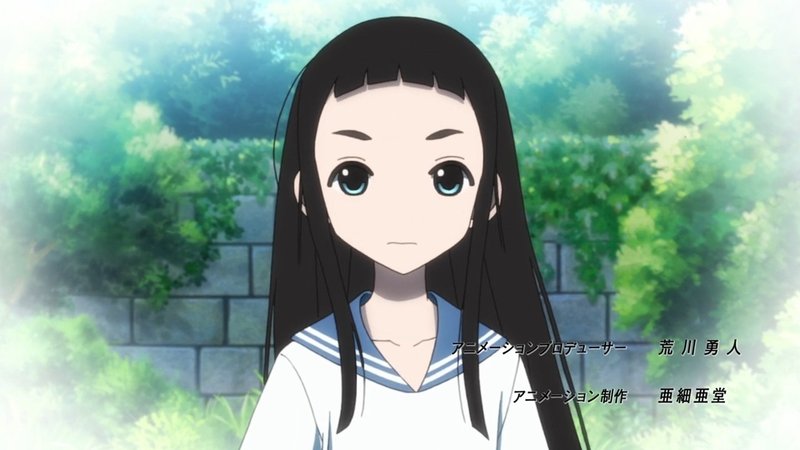

向き合う父娘。冒頭の浅瀬のシーンと対になったカット。

注目なのが、二人の絵の描き方が変わっていること。後藤可久士が立っている場所はディテールがやわらかく、草もまばらだが、姫ちゃんの立っている周囲では草はかなりリアルな描かれ方で、レンズワークも入り、さらに深めに生い茂っている。

ここで二人が立っている視点と時間が違うことがわかる。

可久士の立っている場所は過去の光景。だから足下には雑草が伸びていない。対して姫ちゃんのいる8年後の風景では周りの草が伸び放題になっている。

二人が時間を隔てて向き合っている。同一の画の中に立っているように見えて、隔絶された空間、実はあり得ない状況であることがわかる。それに二人が緊張した顔をしていることから、冒頭の父娘の仲睦まじい印象ではなく、“対立”する存在になっていることがわかってくる。

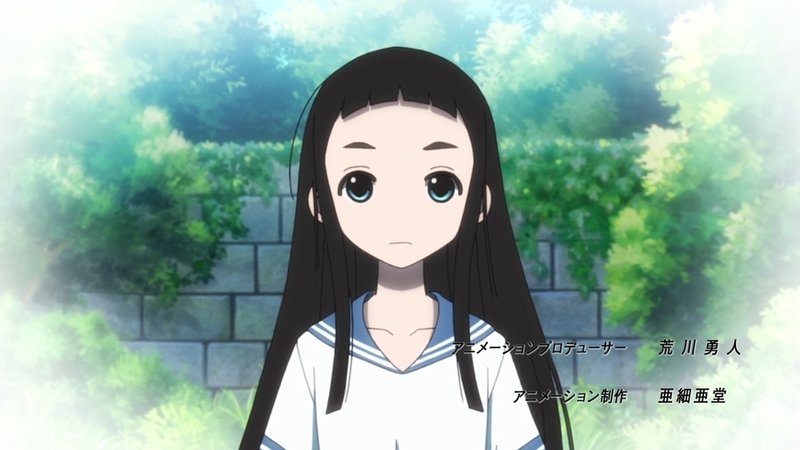

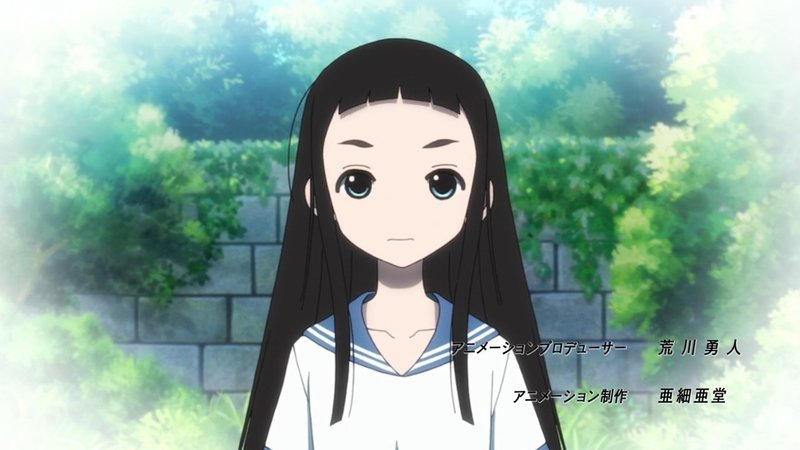

後藤可久士の顔。

冒頭のシーンと似ているが、重ねてみるとだいぶ違うことがわかる。口元に微笑みが消えているし、目はわずかに細められている。この微妙な差で、父親の顔から生気が消えてうつろな人形のような印象になる。

これはおそらく“現在”の姫ちゃんの目から見た父親だろう。父親が何者なのか、何をやっているのか……成長して改めて父親というものと向き合ったときに、「この人、何者だったんだろう」と疑いの目で見た父親の姿だ。父親が“得体の知れない男”に感じているから、絵もそう見えるように描かれている。

成長してもかわいい姫ちゃん……。

父親と向き合う顔。冒頭カット1の対になるカットだ。

絵の一枚目。カットの冒頭から緊張が浮かんでいるが、2枚目でさらに力が入る。眉がつり上がり、目の上端が下がり、口元は奥歯を噛みしめるようにきゅっと力が入る。これで姫ちゃんが何かに決意したことがわかる。

カットの最後で一歩前に足を出す。その先にいるのは父親。

これまで何をしているのかわからなかった謎の父親。しかしあえて探らないようにしていた。でもこれまで避けていたことから、逃げていたことから、まっすぐ向き合おうと決意した瞬間が表現されている。

ラストカット42番。

向き合う二人の会心のショット。左側は父と娘が過ごした目黒川の風景。右側が鎌倉の風景になっている。左右で空間だけでなく時間も違う。最終的に向き合うことになる二人を示唆する、ミステリアスだがかっこいい1シーンになっている。この作品の終局を示唆する、見事な一枚。

ただ……一つ不満が。姫ちゃんのセーラー服の裾。そこからへそは本来見えない。へそはスカートの中だ。

続いてエンディングを見ていこう。

車の内側から外を見ている。すぐ側に後藤可久士が立っている。

ちょっと面白い構図で、フロントミラーに犬の頭が映っているのが見える。つまりこの画は、車の中にいる犬の視点から描かれたカット、というわけだ。ちょっとした遊びだろう。

このエンディング、最終的に車に乗って父と娘がどこかへ出かけていく場面が描かれている。つまりここが“スタート地点”であるわけだ。

ざっと飛んでカット13番。クローズアップや背景カットを省略して姫ちゃんの歩いている姿を紹介しよう。歩いている姫ちゃん。普通に歩くのではなく、手を後ろにして、視線をやや上にして、目的を持って歩いているような感じではなく、“ぶらつく”ような気軽さで歩いている動きで表現されている。

カットを改めて、姫ちゃんが歩いている姿が描かれる。先のカットでは金網で姫ちゃんの姿が隠れていたが、こちらのカットでは広々とした空間に変わる。

これは姫ちゃんが何かしらから閉ざされた場所から抜け出した、ということを表現している。姫ちゃんが抱えていた悩みや葛藤から抜けだし、あるいは親の庇護から抜けだし、しかもそれはさほど難しい問題ではなく、ぶらぶら散歩でもするような感覚だった、ということだろう。

この絵で引っ掛かるのは……姫ちゃんの動きがあまり上手くないこと。足の動きも変だし、スカート、髪の動きも体の動きと合っていない。明らかにオープニングを描いたアニメーターより一段劣る。何度も見る絵だから、ここはきっちり描いて欲しかった。

一方の後藤は視線を下に向けて表情がまったく見えず、ポケットに手を突っ込んでいる。“表情が見えない”というのは漫画表現で、この表現はいろいろ示唆させるのだが、内向的になっている、感情が内向きになっている、といった心理状態を示すときによく使われる。この作品の場合は、“かくしごと”をしているからうつむいているのだろう。“本当の自分を明かせない”だから顔が見えない、という表現なのだろう。

そして姫ちゃんが→を向いて歩いているのに対して、可久士は←を向いて歩いている。

この場合、→は物語の進行方向へ、未来へと向かっていることを示唆し、←は過去へ向かっていることを示唆する。

ここで、方向に対する2通りの考え方を示しておこう。これを書いておかないと、話が進みそうにないので。

現代映像の世界では、登場人物が→を向くと物語が前に進んでいる、状況が前に進んでいることの表現となる。反対の←が過去や逆行、停滞の表現となる。

例えば『宇宙戦艦ヤマト』ではヤマトがイスカンダルへ向かう多くの場面で→を向くが、地球に帰還するシーンでは←を向く。また映画『ホビット』でははなれ山を目指しているとき、多くの場面で→を向いて物語が進行する。古里へ帰るときは←を向く。

劇中人物が→を向くとき、それは前向きになっていること、物語を進行させようとしていることを意味する。

ちなみに、ゲームの世界でも多くの作品で→が進行方向。←に向かう場合は逆行を意味する。

ところがこの考え方は、日本においては逆になる。どういうことかというと、絵巻物を読むとき、絵の進行が←へ向かって進んでいく。

これはおそらく日本語が縦書きだったから、ということに由来しているのだと考えられる。昔はトラックに書かれている文字も右から左だった。日本の舞台用語で「上手」「下手」もあるが、上手は客席側から見て右、下手は客席側から左なので、舞台の世界でも右から左へ物語が進行することが前提となっている。

日本の漫画も、基本的に物語は←に進行する。現代漫画は複雑にコマが構成されているが、分解してみると基本的には縦書きの読み物だから、縦書きの文章と同じように絵と吹き出しを順番に見ていけば難なく読むことができる。日本人は幼い頃からこの読み方を漫画などで自然と身につく環境ができているので、誰でもつまることなくスムーズに読むことができる。

だからこの方向に対する考え方は、伝統的な日本文化、文芸、日本の漫画においては逆で考える。日本の漫画・演劇では←が進行方向で、→は逆行や停滞という意味となる。

現代映像作品の多くは→が前として考えられているが、日本の漫画、演劇では←が前である。漫画の絵を忠実に再現したアニメ作品などは、漫画と同じように方向を見るといいだろう。

さて、『かくしごと』に戻ってくるが、←へ向かっている後藤可久士。この方向を向いているということは過去への逆行。さらにうつむいている。あるいは最終回に明かされた話だが、ずっと姫ちゃん10歳の頃の思い出の中にいる……という意味かもしれない。

可久士と姫ちゃん、一見仲が良いように見えた父娘だが、実はすれ違っていた。見ているものが違っていた。姫ちゃんは→を向いてさらに視線は上へと未来を見ているが、可久士は←を向いてしかも下を向いて過去にこだわり、過去に縛られ続けていた。キャラクターの向いている方向から、こういうことが読み取れる。

駆け出す姫ちゃん。

走り出す、という動きは“物語が動いた”ことを示唆している。とりあえず走らせておけば物語が動いたように見せられるから走らせておけ……という考え方もあるくらい、走るという動きは見るものに痛快さや爽快さを与えることができる。

とにかくも走る動き、カメラの動きが大きくなったことで何かが動き出したような印象が生まれる。ぶらぶら歩いているだけだった姫ちゃんが、何かに向けて進み出したことがわかる。

おそらく工事中で立てられているらしい壁に、プロジェクションマッピングで画像が浮かび上がっている(ガードレールに画像が映っていないので、あくまでも「プロジェクションマッピングっぽいイメージ」)。歌詞は「思い出はモノクローム 色を点けてくれ」とこの歌詞に合わせて、色鮮やかな背景が浮かび上がってくる。

ただ、その背景に描かれているものが古い! カセットテープにポラロイドカメラ、オープンカー、ピンボール……。おそらく歌が作られた時代に合わせたのだろう。

エンディング曲は『君は天然色』。まあ懐メロ。私もこの歌についてよく知らなかったし、このアニメのエンディング曲として採用されたときには「なぜ?」と思ったが、歌詞を読み込んでいくと「ああ、なるほど」と納得したし、というかまさにこのアニメのためにズバリはまる曲だと気付いた。別にこのアニメのために作られた曲でもないのだが、しかし曲のテーマと作品のテーマがはまる瞬間というものはある。『風立ちぬ』のエンディング曲の『ひこうき雲』がそれだ(あちらは1973年の曲が元)。

カバーを使わず、堂々とオリジナルのまま。だからこそ引き立ってくる歌詞の意味と画とのマッチング。この曲を選んだ人は偉いよ。

カメラが姫ちゃんに近づく。

背景はなんだろうこれ……? よくわからなかったです。

何かしら光を放つものが瞬いていて、姫ちゃんの姿がシルエットになって浮かび上がる。それでも、走りながら口元に笑顔が浮かんでいるのがわかる。

可久士もきびすを返して、駆け出す。手前方向に向かって走るが、その歩みが非常に遅く、“その場走り”が続いているように見える。

この表現は映画『卒業』などで使われた手法で、手前側に一生懸命走っているのに、客観的には進んでいない。これで俳優が前へ向かおうともがいている姿……に見せることができる。

このシーンの後藤可久士も同じく、はっと振り向き、手前側に走ろうとしているが一生懸命走り続けているのに進んでいるように見えず、もがいているように見える。姫ちゃんが移動カメラを使って痛快に走ってみせたのとは対照的に、可久士の走る姿はもがくように、もどかしいものとして描いている。

姫ちゃんはずっと前を向いて、未来に向かって進む続けたのに対して、可久士はずっとうつむいて過去を見ていたから、いきなり振り向き駆け出したとしてもなかなか前へ進めない、目的地にたどり着けない……というわけだ。

とっくに未来にたどり着いていて、待っている姫ちゃん。

この構図の有名作品と言えば『サウンド・オブ・ミュージック』でしょう。俳優を構図の中心に置いたまま、カメラを横へ移動させながら撮ると、このような効果が生まれる。アニメで表現する場合には背景に段差を付けて横に引っ張る。主観的には止まっているはずなのに移動感が表現され、前後の動いているカットの躍動感を殺さず次のカットへの橋渡しができる。

後ろ手に回した姫ちゃんがかわいらしく、カメラの移動とは逆方向になびいている長い黒髪が印象的。……なのだが、絵があまりうまくない! なんだよそのスカート位置は。肝心の決めのカットなのに、締まらない……。

やっと向き合えた父娘。

オープニングでは向き合う父娘が少し距離が置かれていた。距離というか、位相が違っていた。だがここで初めて同じ空間で、父娘が向かい合う姿が描かれる。

仲が良いように見えて、実は何かがすれ違っていた父娘。お互いが見ているもの、見ようとしているものもすれ違っていた。この最後の場面でやっと同じ領域の同じ場所に立って向き合い、笑顔を浮かべ合っている。この作品の最終目標、どこに向かう物語なのかが示唆されたカットで終わっている。

本編感想

今回、オープニングとエンディングの感想を最初に長めに書いたのは、このオープニングとエンディングによって作品の内容が概ね説明されているから。出来が秀逸だったので、「あ、今回オープニングとエンディングの感想を書けばだいたいOKだね」ってなった。

このオープニングとエンディングで示されたように、『かくしごと』という作品には物語の前後に何かしらの悲劇が起きた。それによって後藤可久士は何かを隠し、姫はそれを実は察しながらも尋ねないように、お父さんの前で健気に「良い子」を振る舞い、安心させようとしていた。が、そこに何年ものすれ違いが生じていた。一見すると仲の良い父娘のように見えて、どこかずれている。歪んだ関係がそこに描かれていた。

ギャグものとは構造で見せるものである。よくある“お笑い”はおかしな事を言う「ボケ」がいて、その隣に立っている「突っ込み」がボケの言ったことに修正をかけていく。ボケと突っ込みの認識の落差によって笑いが生じる。もちろん笑いは間合いやテーマや展開も関係してくるのでここまで単純ではないが、大雑把に構造を示せば上のようになる。

『かくしごと』のギャグはあたかも天使のようというか、まさに天使そのもののような美しい娘がいて、その娘に下ネタギャグ漫画を描いていることを知られたくない父親が、漫画家であることを隠そうとする。その行動が頻繁に過剰になり、そこで笑いが生まれている。

姫ちゃんという無垢な存在を隣に置いたのは、おそらくは「感動ドラマを最後に描こう」ではなく、それ自体がギャグになるから、だろう。単純に下ネタ漫画を描いているおじさんの話を描いただけではギャグにはならない。しかしそこに無垢そのものの美少女がいる。久米田康治漫画のヒロインはどこかしらおかしい、どこかしら歪な女の子ばかり登場していたが、姫ちゃんはそれらのヒロインと違って完全無欠の天使的存在として描かれる。なぜそのように描いたのか、というとおそらくは根本的にはギャグ漫画として描くつもりだったから。下ネタ漫画、の対比として無垢なる美少女を置いたのだろう。

それが結果的にはラストに“泣ける漫画”の構造を作ってしまうことになる。

『かくしごと』の秀逸なポイントであり挑戦的な部分は、その笑いで充たされた本編の前後に、何かしらの“悲劇”があったことが最初から示されている、という点だ。毎回、エピソードのラストに、8年後の物語が描かれ、そこにはあの父親の姿がない。姫ちゃんはたった一人だし、セーラー服は前当てもスカーフネクタイもない。セーラー服に前当てなし、ネクタイなしの描写は、久米田康治直近の作品『さよなら絶望先生』に登場していたマリアを連想させる。密航者で貧しい暮らしを送っていたマリアを連想させ、あの姿だけで記号的にその時代の暮らしが貧しい状況に陥っていることがわかる。父親が何かしらで姿を消し、姫ちゃんの暮らしは完全に貧困へと転落したのだ。

(もしかしたら“高校生である”という以上の記号的要素を省いた結果……かもしれない。制服は書き込むとどこそこの高校である、という連想を作るし、また制服が一つのキャラ性に結びつく場合もある。そういう記号性をとことん排除して、シンプルな形として見せたかった……のかもしれない)

(追記……最終話で明かされたが、実はこの制服の形が姫ちゃんの高校における制式な制服の形だったようだ)

そしてこの物語が挑んだもの、というのは前後に悲劇があった――そのことを読者に示唆しつつ、ギャグ漫画として成立させることは可能か? という問い。

アニメ本編にも描かれていたことだが、作者の悲劇的なプライベートを知った後でもそのギャグに笑うことができるか? アニメ本編中では作者のプライベートが暴露され、いくら漫画を描いても笑ってもらえなくなり、ついに画業を投げ出してしまう場面が描かれている。

コメディアンのプライベートはよく言われるように過酷……名前が売れてもいい暮らしはできないし、大金が入り込んでもコメディアンとして日常生活をひっくるめて演じなければならなくなり、次第に「本当の自分」と「コメディアンとしての自分」との間に乖離が生まれ、そこで苦しみ、鬱状態に陥っていく。だからピエロの楽屋ほど陰鬱で厳粛なものになりがちだ。笑いのために何もかもを犠牲にしなければならないし、笑ってもらえないんじゃないか、という不安や悩みも抱え続ける。コメディアンは売れてもどこか社会的地位は低く、「どーせコメディアンだし」と見られがちで、だからこそコメディアン達は自己顕示欲や承認欲求が異様に強い。だからコメディアンは壊れやすい。コメディアンの内情を知れば知るほど、笑えなくなってくるのである。

『かくしごと』の場合は物語が始まる前には母親の悲劇があり、その後には父親の何かが起き(ただし示唆だけで明言しない)、姫ちゃんはたった一人で取り残され、貧困に転落する……このことをはっきりと予感させながら、人を笑わせることができるのか――と、ギャグ漫画としてとんでもない賭けに挑んだ作品だとわかる。

少し表現について触れておこう。

過去のシーン、未来のシーンははっきりと違う表現で描かれる。第1話と第5話に比較しやすいシーンがあったから、掲載しよう。

上が第1話、鎌倉の家に向かう姫ちゃんの姿。下が第5話、筧亜美が同じ道を歩いている。同じフレームワーク、同じ場面を歩いているが、背景、セルともに違うものが使われている。アニメーション演出ではこういう場面を「同ポジ」カットと呼ばれる(「同じカメラポジションのカット」という意味。背景やキャラクターに同じ素材が使用される場合には「兼用」と表現される)。

上の第1話のシーンでは背景のディテールまでくっきりと、リアルに描かれ、さらにレンズワークまで入っている。

一方の過去のシーンである第5話の絵では背景が漫画的な簡略化された柔らかい線と色で表現され、レンズワークも入っていない。距離感は単純化されていく線と色で表現されている。両方の絵を比べると、色彩もまるで違う。

わかりやすく、未来のシーンは現実、あるいは“現実的”な場面として。過去のシーンは漫画的、非現実的な場面として描かれている。過去のシーンのほうがギャグアニメに適した画だし、もしかしたら10歳の子供の視点――10歳の姫ちゃんの視点が表現されているのかもしれない。

ひょっとしたら――最終回で示されたが、過去のシーン全てが昏睡状態に陥った後藤可久士が見ている夢の中だったから……かもしれない。

この考え方で見ると、『かくしごと』という作品は、実はずっと同じ時間軸で物語が展開していたことになる。18歳になった姫ちゃんと、10歳の頃の姫ちゃんとの思い出を夢の中で再構築し続けている可久士の物語……だ。

この作品では大人キャラクターの大半が瞳にハイライトが描かれていない。ここまで瞳にハイライトが全く入れられていない作品は、私としても初めて見た。

当初は女性キャラクターもハイライトなしで描かれていたが、間もなくハイライトありとなった。これは多分……女性キャラクターを可愛らしく描くためだろう(もしかしたら原作通りなのかもしれない……読んでないからわからないが)。

瞳にハイライトが入っていない理由は? アニメーション表現でハイライトが消える時というのは、様々なニュアンスがある。別の誰かに操られているときとか、よからぬ事を考えているときとか……。実に多様だ。

でも多分、この作品の場合は全員が「嘘をついているから」だろう。全員が姫ちゃんに対して嘘をついている。真相を隠して楽しい楽しい漫画を、漫画的なドタバタを表現している。でも本当は嘘をついているから、ハイライトの消えた嘘をついている目をしている。

何を根拠にしているのかというと、第9話で真相を語りそうになったとき、後藤可久士の瞳にハイライトが宿る。嘘をついているときはずっとハイライトが消えているが、真相を語りかけたとき、ハイライトが戻っている。

また最終回12話でも示されたが、後藤可久士が記憶を取り戻した瞬間、目にハイライトが戻っている。

ここもやはり賭け――物語の前後に何かしらの悲劇が示唆されているが、キャラクターの絵にも何かしらの引っかかりを作っている。誰が見てもすぐに気付くような違和感。その違和感を作りつつ、笑いを表現できるか。

さて、この作品の引っ掛かり。

というのも私は、姫ちゃんは何かしら察していたのではないか……と考えている。

第2話、臨海学校のエピソードで、姫ちゃんはクラスメイトの男子に「お母さんから教わらなかったの?」と言われ、その直後、何か様子がおかしくなる。この瞬間、姫ちゃんは頭の中から母親の存在を綺麗に消し去った。

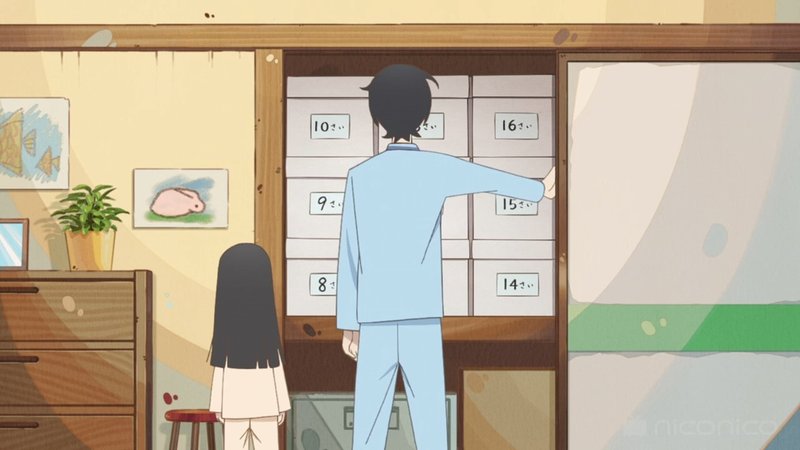

同じく第2話、押し入れの中から年齢箱が出てくるが、10歳にもなればあれが母親が用意したもの、となんとなく察するものだろう。しかし姫ちゃんは母親の存在を頭から消しているので、「お父さんが用意してくれたもの」と解釈した。

ここまで丁寧に母親の存在を消しているのは、姫ちゃんが父親が何か隠していることを察していたからだ。でも姫ちゃんの性格から言って母親がどこに姿を消したか尋ねることはできないし、何も語らないようにしている父親に配慮して尋ねない代わりに頭の中から消した。

可久士にしても、母親の存在を周到に隠し続けている。目黒川の家には母親を連想させるものは一切置いてないし、普段の対話でもそちらの話題がいくことを慎重に避けている。まるで痕跡を消すかのように、徹底している。

姫ちゃんにとって、母親は死亡したのか行方不明になったかもわからない。離婚したのかもしれない。父親は何も語らないし、隠し続けているから。でもどこの家庭に当たり前のようにいるはずの母親が我が家にはいない。幼い子供だって大人が何か隠していたら、それを察するだけの勘の良さはある(いやむしろ勘が鋭い)。だがそれが何なのかわからない。わからないけど、なんとなく尋ねてはならない、という空気も察する。だから姫ちゃんは母親の存在を頭のなから消す……という暗示を自分にかけていた。

ずっと引っ掛かりとしてあったし、それを尋ねるのも怖い、という気持ちがあった。だからオープニング、父親の元へ一歩踏み出そうとする姫ちゃんの顔が緊張して、しかし決意をするように奥歯をかみしめていた。父親が本当は何者なのか、母親がどこにいったのか、それを知ること、探ることは姫ちゃんにとって勇気のいることだったのだ。

といっても、このあたりは特に本編中に語られているお話でも何でもなく、私の想像。合っているかどうかは知らない。

それで、結局のところ、この漫画で笑うことができたのか?

大いに笑えた。久米田康治漫画は『かってに改蔵』『さよなら絶望先生』と読んできたが、この作品がもっとも笑えた。今までの久米田漫画とははっきりと笑いの切れが違う。新たな境地を開拓した作品だった。

今までの久米田漫画の特徴と言えば、ネタの羅列。小さなネタが細かく羅列され、それで唐突に落ちがやってくる。しかし物語結末がないから、どうしても落ちが弱いと言われがちだったし、私もそう思っていた。

だが『かくしごと』ははっきりとした物語、展開があり、その最中に丁寧に伏線が置かれ、大笑いの落ち、さらにその先には父娘のほっこりする一場面がそっと添えるように残してくれる。久米田漫画の中でもっとも笑える作品になっていたし、それ以上になんともいえない作品に対する愛着が見るたびに膨れ上がってくる。『さよなら絶望先生』も最終的にはものすごい大展開を描いたギャグ漫画の異端にして大傑作に化けた作品だったが(そもそも当時、社会現象を起こすレベルの大ヒットだったからもともと傑出した作品だった)、『かくしごと』は間違いなくそれを越える作品となった。

先にも話したが、『かくしごと』は物語の前後に何かしらの悲劇がある、ということが示されている漫画だ。その全てが全部語られてはいないとはいえ、ある瞬間、“笑えなくなる”のでは……という場面もあった。それでも笑いに徹し、笑いに全力投球し、最後の最後で笑いが“泣き”に変わる大転換を描いてみせて、それが全て大成功に終わっている。これは新しいギャグ漫画のあり方を表現したと言えるだろう。ギャグ漫画家久米田康治の新たな局面だ。

映像についてだが、少しおとなしかったな……という印象はあった。

なにしろ久米田康治キャラクターの映像化は、これまで“普通”ではなかった。シャフト制作の『さよなら絶望先生』はもはやアニメーションの実験場というくらい様々な手法が尽くされていたし、『有頂天家族』では久米田キャラクターが徹底的に理知的に構築された線の中に表現されていた(『有頂天家族』ではキャラクター原案のみ)。

亜細亜堂『かくしごと』は作品の傾向から言ってそういう冒険のしづらい作品だというのはわかるが、普通だったな……という印象が(「普通って言うなぁ!」)。映像としての設計は、過去と未来のトーンの設定だけで、あとは原作に描かれているとおり再現した。それでも作品として充分成立はしていたが、なにしろこれまで見ていた作品が『さよなら絶望先生』と『有頂天家族』だったからおとなしめという印象で終わってしまった。

実は最終回にも引っ掛かりがある。

記憶を失った後藤可久士は成長した娘の姿を見て「誰だ?」と語りかけるが……いやいや待て。亡き妻にそっくりな美少女に対して「誰だ?」というのは不自然だ。おまけにこの美少女は娘ともそっくりだ(本人だし)。行方不明と思われた妻が戻ってきた……みたいな反応をするのが自然だろう。 なのに、後藤可久士は成長した姫を見て、なんら心を動かさなかった。それはあまりにも不自然だろう。

最終回は後藤可久士が7年分の記憶を失った……以前、『さよなら絶望先生』でもさんざん突っ込んでいた「記憶が消えちゃう病」である。「そんなベタなネーム、今時通りません!」という十丸院が突っ込むが、実際その通りだ。あまりにもありきたりな展開に面食らった。

一応、この記憶喪失は姫ちゃんに自身の仕事がなんであったか。7年前の仕事をしている風景をそっくり再現して、姫ちゃんに見せる、という意味はあった。後藤はすでに漫画家としての仕事を失っているので、記憶を都合良く消して、自分がまだ7年前の続きでまだ漫画を描いていると思い込んでいる必要もあった。

でも展開として、あまりにもベタで……。やっちまったなぁ、という感じが。

この作品には謎があり、あの押し入れの年齢箱。あれは後藤可久士の妻が用意していったものであるのは間違いないのだが、「なぜ?」という疑問がある。妻は自分が間もなく失踪することを予見していたというのだろうか?

私はこの場面を第2話で初めて見たとき、「妻は病気で、間もなく死期を察して用意したんだろう」と推測していた。だが実際には海難事故による行方不明だ。ではいったい何を思ってあの年齢箱を用意したのか。

もしも「病気説」だっとしても「いつ作られたか?」が問題になる。後藤可久士はあの年齢箱を知らないふうだった(おそらく仕事が忙しくて、押し入れに何があるのか、ということまでずっと気が回らなかったのだろう)。ということはあの年齢箱が作られた頃には、すでに目黒川に移っていたことになる。

うーん、ではいつ頃目黒川に移ってきたのか。妻の失踪があってから……というのが自然な推測だが、では誰が押し入れに年齢箱を入れた? 後藤可久士本人でしかあり得ないだろう。ということは後藤可久士は年齢箱について、娘の前で知らないふうを装っていた、ということになる。

この謎を解決するシンプルな答えは、妻は海難事故で失踪したが、その以前から何かしらの(死期を察するくらいの)病気だった……だろう。それなのになぜ船に乗ったのか……それは治療のために必要だったから。治療を受けられるどこかへ移動するために、船に乗って旅に出なければならなかった。後藤可久士は仕事で忙しく同伴できなかった。その後に事故の知らせがやってきた。と、これなら疑問点はなくなる。が、こういうすっきりしないところは作品の中で言及して整理してもらいたかった。

後藤可久士と戒潟魁吏の確執も結局のところ詳細は語られなかった。後藤可久士はなぜ戒潟をそこまで毛嫌いするのか。後藤妻の失踪が明らかになったとき、戒潟は何をしたのか。アニメ本編中では曖昧な言葉で流されたが(家同士の確執……という説明はスッキリしない)、もっと詳細を描いて欲しかったところだ。こういうところで、物語のページ数、尺がまだ不充分だったな、と後残りを感じる。

『かくしごと』はギャグ漫画として新しい有り様を示した作品だ。先に書いたように、この作品は物語の前後に悲劇があったことが示唆されている。背景に悲劇を置きながら、果たしてギャグ漫画として成立するか。この試みは完璧に成功している。

また背景に実は悲劇がある、という構造が作品の“下部構造”になっている。作品全体を支える“骨”として機能している。だからいくつかの瑕疵はあるが物語全体にブレが出ない。骨がしっかりしているから物語としての強さが失われることはないし、なにより笑い笑いの物語が突然“泣き”の物語に転化しても嫌味に感じない。むしろそれが必然とすら感じる。“笑い”から“泣き”の転換が非常にスムーズで自然。泣きの展開を“気分”とか“雰囲気”でやっていない。そのように展開したのは、繰り返すが下部構造にきちんとした“骨”があるからだ。

この作品は久米田康治作品の新たな境地だし、ギャグ漫画のありようとして新たなお手本を示した作品だ。一見の価値あるの秀作である。

とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。