なにものにもならないと決めた彼女の香水

映画『シカゴ』のセロファンのような俺、と歌う平凡な男の歌が好きだった。私みたいで。

昨日は入社式のあと、人事研修があった。

同期たちが「自分にキャッチコピーをつける」という課題で「誰よりもアツい男」だの「ロジカルだけど思いやりを忘れない」といったフレーズを堂々と発表する一方、わたしは悩んだ末、みんなの寄せ集めのようなフレーズを書いて提出した。

「小田さんはもっと自分の強みを分析した方がいいよ」と言う人事のおじさんのワイシャツの襟元は、折り紙のようにぴっしりしていた。

個性。という言葉が苦手だ。それはまるで真昼の太陽のように、たしかにそこにあるのに直視しようとすると目が痛くなって、はっきりとは見えない。

代官山の裏道で、知らない名前の香水屋さんに入ってしまったのは、そんなことを考えながら散歩していたときだった。

金属の配管と木のテーブルがいかにも洗練されたお店には、干した花の種だとかスパイスのような香料がディスプレイされている。なんだか研究所みたい。

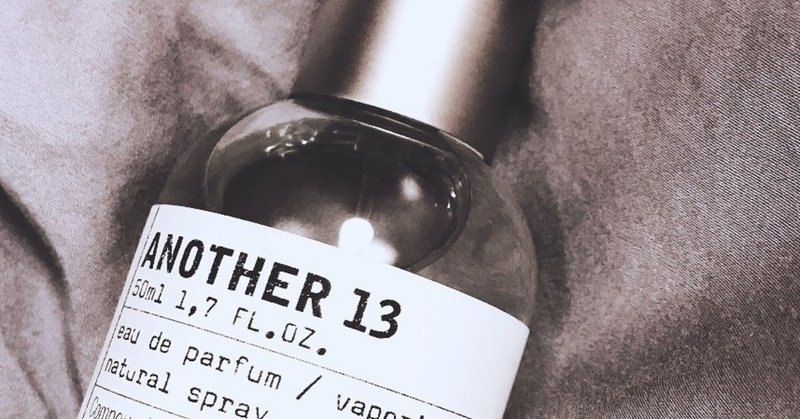

薬瓶のようなボトルが並ぶなか、一番左にあったものを鼻に近づける。

ぬるりとした、つかみどころのない香りだった。眠りにつくかつかないかのまどろみを思い起こさせるようなやわらかさ。でも同時に、冷たい冬の朝のような鋭さもひそんでいる。花の香りではなさそう。

聞けば、クジラから取れる材料で作ったムスクを使っているのだという。

「でも一口になんの香りか説明するのは難しいです。月の香りという人も、冬の匂いと言う人もいます。セクシーな印象をもつ人も、清楚だという人も。」

何の香りかわからないからこそ、ずっとかいでいたくなるんです。細い金のリングをつけた指で、ボトルを愛おしげになぞりながら、店員さんが教えてくれた。

決して安い値段ではなかったが、気づいたときには買いますと答えていた。

ラベルには好きな言葉を入れられるそうだが、あえて空白にしてもらった。

調香室で、白衣の女性が最後の仕上げをしていく。それはまるでなにかの儀式のようだった。人類を疫病から救うワクチンを作る科学者のようでもあったし、金持ちの夫を殺すため毒を作る悪女のようでもあった。

お店をでて、裏の公園で包みを開ける。 銀色のキャップを外して、目の前にひと吹きしてみる。花曇りの空に、セロファンのような香りが広がったとき、すぅっと唇から言葉がこぼれた。

なにものにもならなくていいや。

私はこんな人間です、と自分で無理やり貼りつけたラベルなんか、すぐはがれてみすぼらしくなるだけかもしれない。

誰に向けるでもない言葉は、まばたきより速く宙へ消えていく。でも、名前のない香りはまだ残っている。

なにものでもない香りを、明日からそっと左手首と右の腰にしのばせる。つまらない私が手に入れた私だけの牙。

帰りの東横線、窓に映るわたしの顔は相変わらず薄ぼんやりして、自分でも忘れそうになるほど特徴がない。でも、これでいいのだ。なにものでもないから、私は私のことがちょっとだけ好きになれる。

Le LABO Another13

人の金で食う焼き肉の味ってものを知りたいので何卒施しのほどよろしくお願いします!