888段の先に広がる世界

実家から徒歩5分ほどのところに神社があって、神社に行くためには888段の階段をのぼらなければならない。

私は幼い頃、その神社へのその階段でよく遊んだけれど、はじめて神社までのぼることができたのは小学生になってからだった。母は頂上までのぼってみたいという私の手を引いて、2人で休憩しながらゆっくりゆっくりとのぼって、ゆっくりゆっくりとくだった。

はじめて頂上までのぼって、その景色を眺めたときのことは決して忘れない。

当時の私にとって、家と、学校と、近所の公園と、近所のお店が世界のすべてだったし、その場所でいつも会うことのできる家族、友達、先生、近所の人たちとの関わりがすべてだった。そんな自分にとっての広い広い世界を上から見おろすと、とても小さく小さく見えた。世界にはもっともっといろんな場所があって、いろんな人たちがいるんだと、そう感じたのを覚えている。

そして中学生になると、何かモヤモヤしたり悩んだり落ち込んだりした時には、1人でその神社までの888段を1段1段のぼった。神社につく頃にはなんだかスッキリしていて、さらにその神社から自分がいつもいる場所を見おろすと、たいていのことはどうでもよくなることが不思議だった。そして888段を1段1段おりて街に戻るとホッとして「やっぱりここが好きだな」という気持ちが心の底から湧いてくるのも不思議だった。

今や35歳になった私は、美容師をしている。育ってきた街を飛び出し、東京の美容専門学校に通い、そのあと憧れだった表参道のおしゃれなサロンで修行を積んだ。「自分のお店を持ちたい」という気持ちのまま都内にサロンをオープンし、お客さんがひっきりなしに訪れる人気店にまで成長した。そんな中、お客さんとしてサロンに通ってくれていた男性が食事に誘ってくれた。交際に発展し、つきあって3年たった頃に結婚。子供にも恵まれ、今は4歳と6歳の息子がいる。

20歳からの15年間、無我夢中でやってきた。目が回るくらいに忙しかったし、もちろんその時々でいろいろあったけれど、何だかんだ楽しかった。そして35歳になった今、子供を育てながら自分の好きな仕事をして、自分が不在のときにはお店を任せられる仲間にも恵まれ、充実した毎日を送っている。

なのに最近、ふとあの神社のことが頭に浮かぶ。私は長い長い階段をのぼり終わって、あの神社から自分の歩んできた人生を見おろしているような、もう上にのぼる階段はどこにもないよと言われているような、そんな気分になることが最近よくあるからかもしれない。

ここまでのぼってきた達成感を感じている。同時に、まだまだ上にのぼっていきたい私のパワーの矛先はどこに向ければいいんだろう。

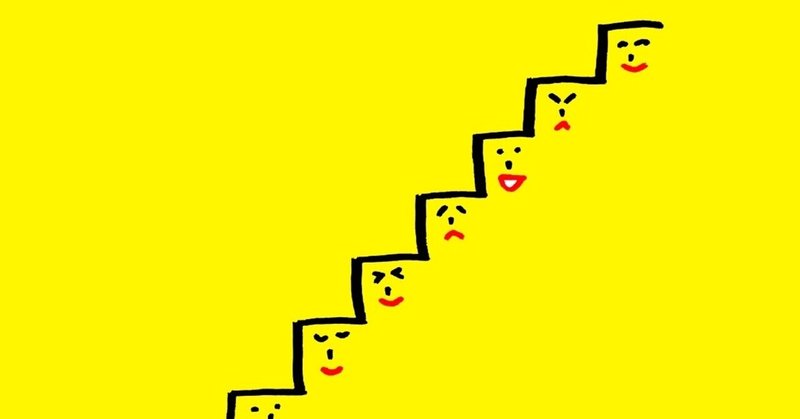

小学校から中学校、中学校から高校、高校から大学、そして大学から社会へ。そして社会の中でも、上へ上へ上がっていくことに慣れている私たち。

もう上にあがらなくていいよ。ここが頂上だから。

急にそんなことを誰かに言われているような気がして、私は戸惑っているのかもしれない。

そんな中、旦那と子供たちを連れて久しぶりに実家に帰省した。

「よく遊んでいた神社があるの。みんなで行ってみない?」

私は家族に提案した。神社まで辿り着けなかったら辿り着けなかったでそれでいい。息子たちが888段の階段をどこまで登れるのかに興味があったし、休み休みのぼればなんとかのぼりきれるんじゃないかという淡い期待もあった。

友達とただのぼったり、踊り場まで競争したり、座っておしゃべりしたりお菓子を食べたりした階段。

母と手をつないではじめて最後までのぼりきった階段。

悩みでいっぱいになった小さな頭をかかえながら、1人で黙々とのぼった階段。

この階段には、私の時間がたくさんつまっている。その階段に、自分の新しい家族との新たな時間を刻みたかったのかもしれない。そして家族に私の好きな景色を見せたいなとも思った。別に私専用の景色ではないのに、「ほら、きれいでしょ?」と言って、なぜか自慢したいような気持ちが湧いてくる。

神社へ続く階段のスタートに立ったとき、なんだかその階段がすごく小さく見えた。単純に私の身長が伸びたからなのか、私の頭の中で勝手に大きくイメージしてしまっていたのかはわからないけれど。

私と旦那が1段目に足を乗せる頃には、息子たちはすでに10段目くらいのところにいて、どんどん上にのぼっていく。踊り場の所まで到着すると、2人は戦いはじめた。私たちはその戦いごっこを見上げながら階段を1段1段のぼっていく。

私たちがその踊り場まで到着すると、息子たちは競争するかのように、また次の踊り場まで駆け足でかけ上がった。

次の踊り場に到着したとき、2人は急にしゃがみこんで何かを見ているようだった。それはダンゴムシだった。私と旦那が追いついたことにも気づかず、ダンゴムシを枝でつついたり、手の上を歩かせたりして遊んでいる。

「早く行くよ」

このあと何か予定があるわけじゃないのに、私と旦那は息子たちを上へ上へとうながした。

階段の脇に落ちている葉っぱをひろったり、枝をひろってその枝で戦いごっこをしたり、ダンゴムシやアリにいちいち反応し、鳥の鳴き声がするとそのマネをしてケラケラ笑い、急に歌を歌いだしたり、急にジャンケンがはじまったりするので、なかなか上に進まない。普通にのぼれば15分ちょっとでのぼれるはずなのに、まだ3分の1あたりの時点ですでに15分が経とうとしていた。

息子たちはもはや階段をのぼっていない。ただ遊んでいるだけのように見えた。彼らにとっては今自分が立っている階段が何段目かなんてどうでもいいのかもしれない。そこから見えるものをおもしろがって、おもしろいものが見つからなければ、おもしろくしようとする。ただそれだけに徹しているように見えた。

私はといえば、息が少し切れてきた。そして私の大好きな景色の待っている場所へ、彼らを早く連れていきたいのに、なかなか進まなくてじれったさを感じている。

「のど乾いた!」

息子たちが急にダッシュしはじめて、少し先にあった踊り場のベンチにドカッと座って水筒のお茶を飲んでいる。

このベンチまでたどり着いたということは、ちょうど444段を登ったということだ。私と旦那もそのベンチまで辿り着き、家族4人で並んで座った。1人でのぼっていたときは、このベンチに座らず「中間地点まで来たよ」という目印としか思っていなかった。その目印を見て階段をのぼる足を早めていた私が、今日はここで休憩している。

休憩していると、神社から降りてくるおばちゃんやおじちゃんがいろいろと話しかけてくれた。

「おつかれさま〜」

「あと半分、がんばってね〜」

「今日はお天気がいいから、景色がきれいだったよ〜」

すでに頂上までのぼっておりてくる人たちは、まだ半分のところにいる私たちを励ましてくれる。それはまるで、人生の先輩たちが背中を押してくれるときのような、応援してくれるときのような、体験談をきかせてくれるときのような、そんな響きに似ているなとなんとなく思った。

けっきょく、神社に到着するまでに1時間くらいかかってしまった。

「見て見て!きれいでしょ?」

神社に着いて、景色が1番きれいに見えるお気に入りのスポットに家族を連れていった。

「きれ〜い!!!」

息子たちは嬉しそうにそう言った。

そしてその10秒後くらいには戦いごっこがはじまっていたので「もっとこの景色を味わいなさいよ〜」と言ったら旦那がアハハと笑った。

景色はいつも通り、きれいだ。

きれいだけれど、息子たちのあっさりとした反応に拍子抜けしてしまったのか影響されてしまったのか、目の前に広がるその景色は私の心を以前のように動かしてくれなかった。

それよりも、景色を眺める旦那の横顔が、絶景を見ずにいつも通り戦いごっこをする2人の息子のまだまだ丸い顔が、まるでスポットライトのように太陽の光を浴びてキラキラ光っていて、その様子をすごくきれいだなと思いながらぼんやりと眺めた。

いつもいっしょにいる家族の姿に心が動いて、大好きだった景色にそこまで心が動かない。私は今立っている場所が、上なのか下なのか。高いところにいるのか低いところにいるのか。そんなようなことがなんだか曖昧になっていくような気がした。

お参りをしてから、持ってきていたおにぎりを食べたり、何だかんだブラブラしていたら、いつのまにか午後がはじまっていた。あんなにはしゃいでいた4歳と6歳は「つかれた〜」「ねむたいよ〜」と言ってぐずり始め、まるで燃料があと1%しかないんじゃないかと思うくらいにピタッと動かなくなってしまった。子供たちのまだまだ薄っぺらい辞書の中には「省エネ」という文字はまだなく、おりる時のことを考えながらのぼるなんてことはできないということは毎日の過ごし方を見ていてわかっていたはずだ。

仕方なく、旦那が6歳を、私が4歳をおんぶして、階段をくだっていく。

次第にぐっすりと眠ってしまった息子の体はどっしりと重い。安心しきって全体重を預けられているその背中に、私はじんわりと熱を感じながら1段1段のぼってきた道を1段1段くだっていく。

私たちは息子たちを下まで運ぶ。私たちがいなくても、この階段をのぼって、そしておりてこられるようになるのにはあと何年かかるだろう。そして今の私たちみたいに、誰かが階段をのぼっておりるための手助けができるようになるにはあと何年くらいかかるだろう。そのためには、誰かを背負えるくらいに大きな体が必要だ。帰りのための燃料を残しておこうと先のことを考えられる頭が必要だ。自分がしんどくても誰かを背負ってあげたいと思う心が必要だ。

私はいつのまにか、そんな体を、そんな頭を、そんな心を、持っている。私自身も、母の手をかりてこの階段をのぼっておりた。そして1人でのぼっておりることができるようになり、今や息子を背負って階段をくだっている。

手伝う。

ふと、そんな言葉が私の頭に浮かんできた。だれもが手をかりて育っていく。そして次第に、自らだれかに手をかすようになっていく。そうやって私たちは、「手」を後へ後へと伝えて繋いでいくのかもしれない。

息子たちが生まれてから、私のモードは「かりる」モードから「かす」モードへとじわじわと切り替わっているようだった。実際に、何かをやってもらいたいという気持ちよりも、何か自分にできることはないかと気持ちが動く。上へ上へのぼることよりも、私が1番役に立てる場所はどこなのかを知りたいと思っている。この階段をのぼりきって、きれいな景色を知り、そしておりてこられるようになった私だからこそ、伝えられる「手」があるんだと心の声がささやきかけてくる。

そんなようなことを考えながら淡々と階段をおりていると、中間地点のベンチが見えてきた。数時間前に私たちが座っていたベンチに、20歳前後のカップルが座って休憩している。

「あと半分ですね。がんばってください!」

ベンチの前を通るとき、私の口からは自然とそんな言葉が出た。急に話しかけられてびっくりしながら「ありがとうございます」と小さな声で答えるカップルの様子を見て、私は誰にでもやたら話しかけるおばあちゃんの姿を思い出した。当時は一緒に出かける時ちょっと恥ずかしいなと思っていたけれど、今や私が見ず知らずの人になんの躊躇もなく話しかけていたりする。

自分自身が子供を産んで育てていくうちに、なぜか周りにいる人すべてを愛おしいと感じる気持ちが日に日に強くなっていくような気がする。そして、どんなに意地悪な人たちのことも、どんなにめんどくさい人たちのことも、どんな境遇にいる人たちのことも、ただ嫌いになるのではなくて、ただそれはそれとしてまるっと受け入れられるようになっているような気がする。

それはきっと、幼いわが子たちと深く濃ゆく過ごす日々を通して、すべての人たちの背景に、その人が幼かった頃の日々とそれを手伝ってきた人たちの存在を感じられるようになったからなのかもしれない。おばあちゃんがどんな人に対しても人懐こくて優しかった理由が今ならなんとなくわかるような気がした。

もう上にあがらなくてもいいのかもしれない。私が最近感じていたように、もう目に見える階段を上に上にのぼっていく日々は本当に終わったのかもしれない。そう思った。

上に上にあがっていくには背中が重たすぎる。もちろんそれでもなお、いろんなきれいな景色を求めて上に上にのぼっていくロックな人生も楽しいだろう。背中が軽くなったときにもう一度くらい上に上にのぼる時期があっても楽しいかもしれない。でも、社会の仕組みで幼い頃からのぼり続けることに慣れていて、ただ「のぼっていかなければ自分には価値がない」という気持ちだけでのぼり続けようとしているのならば、この背中が重い今、それを1度やめてみる大きなチャンスだとも思った。

毎日、食べて、遊んで、食べて、遊んで、寝る。そうしてくれているだけで愛おしい息子たち。かつては私のことを見てそう感じたであろう母。そして母のことを見てそう感じたであろう祖母。

そうやって繋いでもらった手と、繋いでいく手。

そこから繋がっていく広がっていく、たくさんの人たち。

私の人生は、そうやって今からは、横に横に広がっていくような感じがした。

階段をくだり終わって東京に戻って、家族でまた日常生活を過ごすことが楽しみになってきた。そして、目の前にいるお客さんとおしゃべりしながら、その人の髪の毛を丁寧に丁寧に切って喜んでもらおう。周りにいる仲間たちといっしょに目の前のことを面白がってゲラゲラ笑おう。

その過程で、新たに誰かと出会ったり、知らなかった脇道を見つけて、そこではじめての景色を眺めたりするのかもしれない。新しい階段をまたのぼり始めて、そのときの私が最高にきれいだと感じる景色に出会うかもしれない。

丁寧に丁寧に目の前のことを味わっていれば、目の前のことを一生懸命やって目の前の人と大切に過ごしていれば、完璧なまでに自分に必要な分だけ、世界はじわじわと上へ上へ横へ横へと広がっていくにちがいない。

今いる場所が高いところでも低いところでも、何段目であってもどんなに景色のきれいな場所であってもなくても関係ない。いつも目の前のことを面白がって生きている子供たちのようにいられれば無敵だ。

背中の温かさに背中を押されて、私はのぼるときよりもほんの少し柔らかい気持ちでまた1段1段とくだっていく。

のぼった道も、てっぺんも、くだった道も、そのすべてが今まとまってキラキラ輝き出すような気がした。光を発しているその道から四方八方へと何かが広がっていく、そんな自由な感じが心地よい。

階段をのぼったりくだったりしながら鼻歌を歌って、踊り場で好きなだけ踊って、景色のいいところに着いたら口笛を吹いて。そこで誰かと出会ったなら、その場所でいっしょに鼻歌を歌ったり、踊ったり、口笛を吹いたり。

これからはそんなふうに生きていけたらいいなと思った。そう思った瞬間、息子のお尻を支える両手に、グッと力がみなぎるような気がした。

〜おわり〜

このnoteを、白井智子さんに贈ります。白井さん、おしゃべりできて楽しかったです♪ありがとうございました(^^)

大事な時間を使って、私のページにあそびにきてくださってありがとうございます。サポートうれしいです♪書きつづける励みになります(^o^)