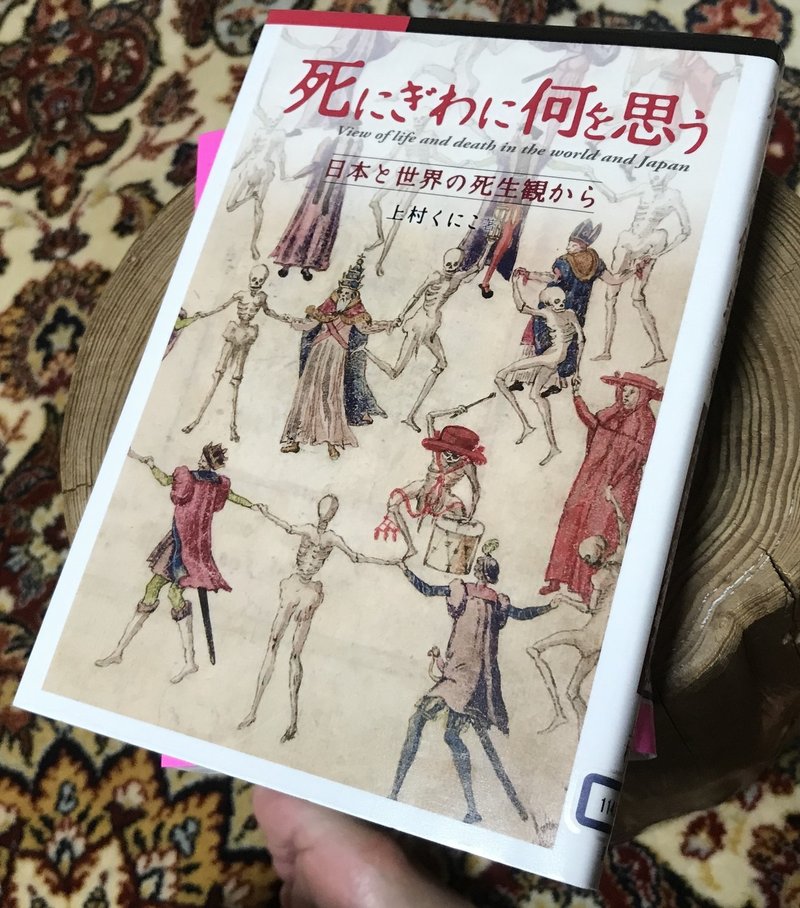

「死にぎわに何を思う」

太古から今まで、古今東西、「死とは何か?」について、人間は思考を巡らせてきた。死生観と宗教、哲学、医学、科学…と人間が関わるあらゆる面でだ。でも、それが実際の死を超えることは決してないだろう。それだけ人間にとって死は最も大きな命題となってるからだ。

唯物論的考えである俺にとって死とは、有機体の生物としての肉体の機能が止まって朽ち果て、全てが無になること。意識や霊魂のような単なる宗教的概念が残るわけでもなく、まだ生きている残った人間に“想い”が残るだけだ。死者が何をするでもない。

多くの人は生と死を連続したものとして考えたがるので、死後の世界の存在を信じたくなると思うけど、PCの電源をオフにするように、死とともに全ての機能が停止するだけのことだ。

ただ、死に接した際に、あるいは神社仏閣や教会のような宗教施設でも、人々の願いや想いがいっぱいの場所は、別に信仰するものではないものの、帽子を取り、頭を下げ、手を合わせ、敬虔な気持ちになると思う。墓場も一緒。墓場で悪いことはできないし、線香をあげ花を供えて、手を合わせ、「安らかにお眠りください」と言いたくなる。霊などなく死後の世界なんて無だとわかってても。そういう概念は大切にしたいということで、それが俺の死生観だ。神や教義、開祖、預言者等は全く必要ない。

本には、医者の例で死に至る癌の闘病記が紹介されてる。医者らしく最期まで冷静に肉体や精神の様子が記録されているが、やはり死を身近に感じると、何かこの世ならざるものが身近にやってくるような気がするという報告が多数確認されているらしい。多分、脳の自主的なもので、死を受け入れやすくする、苦痛を減らす作用ではないだろうか。

また癌の宣告を受けた日に、外の風景一面が金粉を吹き出したように輝いて見える例も。神の存在を感じることだと思うが、それだけ肉体の大きな変化と精神は相互に深く結びついていることなのだろう。

最後に、安楽死に対する現状が書かれているが、今は安楽死が良いか悪いかはわからない。確かに病気で苦しむのなら自分で死を決定したいと思うだろうし、自然のままに死がやって来るのを待つのもありだと思うし。三島先生みたく美学や哲学で死を決めることに憧れはあるけどね。

脳出血により右片麻痺の二級身体障害者となりました。なんでも書きます。よろしくお願いします。