ワイルドサイドをほっつき歩け~ハマータウンのおっさんたち~

「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」で一躍脚光を浴びたブレイディみかこさんのエッセイを読みました。

「ぼくはイエロー…」がティーンエージャーの息子を取り巻く若者文化と、日本とアイルランドの「ミックス」としてイギリスで生きることをリアルに、そして鮮烈に描写したのに対して、本書はサブタイトルにもあるようにイギリスにおいて今を生きる「おっさん」たちに焦点を当てたなかなか珍しい切り口の本です。

博多華丸さんも言っていますが、「ぼくがイエロー…」と本書は対をなすものであり、*A面B面ではなく「両A面」と言えます。

*今の若い人はA面B面って言われてもなんのことかわかりませんよね・・・。昔はカセットテープで音楽が売られ、A面がシングルの曲で、B面はカップリング曲だったのです。だから両A面はシングル2枚分の価値があり、お得感があるものなのです。

ちなみに「ハマータウンのおっさんたち」というサブタイトルはポール・ウィリスの「ハマータウンの野郎ども」をもじったものであり、イギリスの労働者階級が中流階級の人々に抱く反抗心を表すものです。

というわけで、本書は労働者階級のど真ん中を行くイギリスのおっさんたちの悲喜こもごもを描いた一冊になっています。

奇しくも、前回、前々回の投稿でヨーロッパの階級社会とイギリスの現状について触れたばかりでした。

あ、ヨーロッパといえば、実は過去にEU主催の「忘年会」に招待されたことがあります。仕事がらアメリカ、カナダ、オーストラリアの大使館と懇意にさせていただいており、それとはまた別ルートでEUの駐日代表部ともつながりがあり、忘年会に招かれるという奇跡がありました(笑)

今も残るイギリスの階級社会

さて、本題です。上記のnoteでも書きましたが、ヨーロッパでは今でも階級社会が存在していることを知る人は、日本にはあまり多くないのではないかと思っています。

例えば、フランスと言えば、パリの華やかなイメージや、コートダジュールやプロヴァンス地方などの風光明媚なイメージしか持っていない人がほとんどだと思います。しかし、ながら現実社会においては移民問題も絡まった複雑な階級社会が慄然としており、その格差に苦しむ人たちが多くいます。(写真は「黄色いベスト運動」)

そして、それはイギリスも同様です。下記のような階級社会は21世紀になっても根強く残っています。

これを見ると、真ん中の中流階級がマジョリティーだと考える人が多いと思いますが、実は労働者階級が圧倒的にマジョリティーです。(かつての各階級の職業例↓。)

上流階級:王室や世襲貴族、大地主で大変な裕福な階級。

中流階級:医師や弁護士など専門知識を有する職業。 成功しているビジネスマンや実業家など。

下級階層:農業や工場、清掃業など、肉体労働が中心で特に地位がない。

我々日本人は、かつて「国民総中流階級」と呼ばれるほど、国民の大半が”豊か”な暮らしをしていました。なので、あまり階級を意識して生活している人はこれまでいなかったと思います。(今は年々格差が広がり、中流から下流に落ちてしまう人が増えているのは由々しき問題です)

一方イギリスでは、生まれた家庭や地域、環境などによって、階級がはっきりと分かれており、階級の移動(労働者階級から中流階級など)は可能ではあるが、現実的には極めて難しいという現状です。

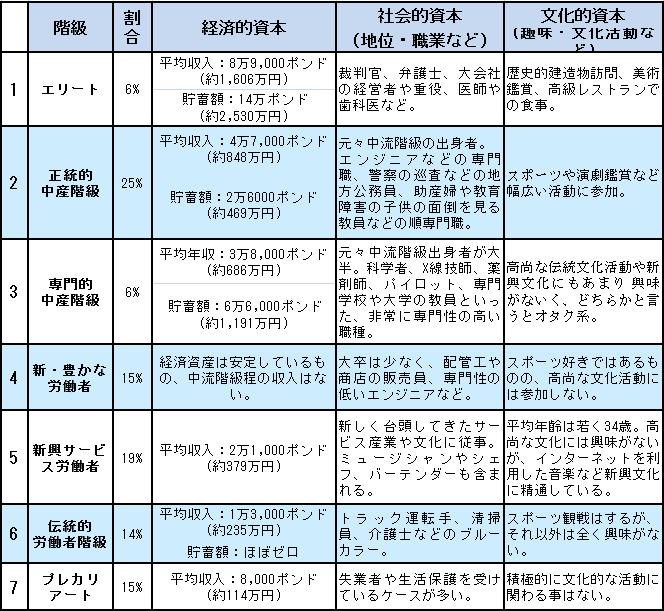

そもそも、現代社会において上記の3つの階級でイギリス国民をカテゴライズするのは無理があるのも明白です。そもそも20世紀に入ってから労働者階級の「中流化」が進み、階級の構造は複雑化していきました。そんな背景を受けて、BBC(英国国営放送局)は2013年に16万人を対象に大々的な国民調査を実施し、新しい階級制度を発表しました。(国営機関が新しく階級を定めるというのも我々日本人にはなかなか理解が難しいですね)

再定義されたイギリスの階級制度では、「正統的中産階級」が25%を占めており、多数派となっています。一方で、労働者階級は4分割され、時代に合わせてUberやAirbnbなどの「新興サービス労働者」などが新しく定義されています。本書に出てくるのは、「新・豊かな労働者」と「伝統的労働者階級」に属する”おっさん”たちですが、彼らの生活はイギリスにも押し寄せたグローバル化の波によって様変わりしました。

例えば、イギリスを象徴するものの一つとして、ブラックキャブ(タクシー)があります。日本ではあまり知られていませんが、ブラックキャブの運転手たちは「世界で最も難しい」と言われるタクシー運転手の試験を合格したエリート運転手たちです。

しかし、Uberがイギリスに上陸してからは、より安く、より気楽に乗れるUberにシェアを奪われ続けており、廃業に追い込まれる運転手もいます。この「ブラックキャブ VS. ウーバー」のタクシー戦争は、「グローバル経済の歪みによって生じる英国人と移民の対立の構図」とも言えます。実際に、EU離脱投票でもブラックキャブ運転手の大半は離脱派だったと言われています。(ちなみに、この対立構造は近い将来自動運転技術のさらなる向上によって消えてなくなると思いますが・・・)

From the cradle to the graveyard(ゆりかごから墓場まで)

また、本書で出てくるトピックの一つとして「NHS」があります。NHSとはNational Health Serviceの略で、イギリスは世界的にも有名な国民皆保険制度があります。日本でも知られている「ゆりかごから墓場まで」というのキャッチフレーズは第二次世界大戦で勝利したチャーチル首相が唱えた、当時世界最高の社会保障制度を表すものです。日本にも国民皆保険制度はありますが、日本は3割負担なのに対して、イギリスは自己負担額が無料です。

しかし、イギリス人が世界に誇り、自慢だったNHSも昨今の緊縮財政のあおりをもろに受け、サービスの低下が深刻になっています。本書に出てくる看護師のローラは「NHSはもう福祉国家だったころの英国の医療制度ではない。それは現場にいると心が傷つくほどの変化」と言います。その例えとして、がんの疑いがあっても、癌科で診療を受けるまでに9週間待たされる、と書かれています。がんの疑いがあるのに、9週間待ちって・・・。その間にがんがどんどん進行したらどうするんでしょうか。どうにもならないのが、今のイギリスなのです。(お金持ちは保険に入り、NHSに頼らずに民間の医療機関にかかることができますが、一般市民はNHSに頼らざるを得ません)

そして、この「NHS問題」はイギリス離脱投票の時の大きな焦点の一つで、離脱すればEUに払っている巨額の拠出金をNHSに使うことができ、我らの誇りであるNHSを守れる!と息巻いて離脱に投票した労働者階級が多かったという事実もあります。(実際はそんなことなく、フェイクニュースに踊らされていたわけですが・・・)

Reality Bites(現実は甘くない)

イギリスでは2010年に保守党のジョンソン首相が政権を握ってから、緊縮財政政策が始まりました。この政策によって、イギリス人たちの生活は様変わりしていきます。昨年「わたしは、ダニエル・ブレイク」という映画を見たのですが、この映画はまさにイギリスのごくごく一般的な労働者が社会の変化によって自分の居場所を失っていくというイギリスの現実を描くリアルな映画でした。

本書でも、イギリスにおける現実の厳しさを描写しているシーンが多々あるのですが、その一つとして、筆者がパブで旦那や仲間たちと飲んでいるときに20代らしき女性のベガー(Beggar/物乞い)に「スペア・チェンジ!」(Spare change!/小銭を恵んで!)と物乞いをされたときのストーリーが描かれています。

一緒に飲んでいた著者の友人のサイモンはその物乞いに持っている小銭をすべて渡すのですが、同席していたサイモンの甥はおじの行為に対して強く非難します。その甥は大学でホームレス支援のチャリティーで熱心にボランティアをしており、「彼女のような物乞いはドラッグやアルコールの依存者であり、本当に彼女のことを考えるなら金銭は渡すべきではない」と言います。

一方サイモンは、「お前らの世代は、なんでもそういう風に合理的に片付けようとするけど、人間が生きるって、それだけじゃないからな」とおっさん臭いことを言い返します。

本書では、イギリスのあらゆる場面で分断が起きていることを感じさせられます。それは上述のような階級による分断であったり、人種による分断であったりするのですが、もう一つ年代による分断というのも顕著に感じます。このサイモンと甥の会話もその一つで、本書の主役であるベビーブーマー(ベビーブーム世代)のおっさんたちの考え方と、現代の若者の考え方・生き方は大きく乖離しています。

上記のストーリは続きがあります。その若い女性の物乞いはまだ店内で無心することを続けており、店員の黒人女性に店を追い出されます。物乞いの女性は扉を開けて出ていく際に、その店員に対して「Fucking nigger(黒人のくそ野郎)」と吐き捨てます。それを聞いた店員は「顔を洗って、髪をとかして、相談センターに行きなさい。どこに行けばいいか、わかってるでしょ」と言い、そして、ジーンズのポケットからいくつか硬貨を出して、叩きつけるように舗道に投げつけました。物乞いの女性はいったん躊躇したものの、その小銭を広い小走りで去ったのでした。

著者の一行もその後すぐ店を出たのですが、サイモンの甥がその黒人女性の店員に「あなたはあんなことをするべきじゃなかった」と伝えました。しかし、彼女から帰ってきた言葉は意外なものでした。

「あなた、私がそれをしらないとでも思っているの。私はあそこにいたことがあるのよ」

それは彼女も同じようにホームレスで、物乞いだった、という意味でした。

その時甥がつぶやいたのが"Reality bites."だったのでした。

「現実は容赦なく噛みついてくる」

これはイギリスだけではなく、日本も、他の国も同じだと思います。その現実をどう受け止め、どう生き抜くか。そんな大きな問題をポンと投げられたような気がした、面白く、そして深い一冊でした。