アドルフに告ぐ オリジナル版 ①

講談社の手塚治虫漫画全集の刊行が始まったのは、僕が中学生の頃だったと思います。たしか月に4冊ずつ、街の本屋さんから配達されてくるそれらを貪るように読んでは、翌月の4冊を次なる食事のように待っていました。

それまでに朝日ソノラマから出ていた『鉄腕アトム』や『火の鳥』の単行本も持っていたので、それらが重複することになる全集の購入には少し気後れするところがあったのですが、親は特に文句も言いませんでした。中学校で国語や社会科の教師をしていた父はとてつもなく大部の柳田國男全集を買ったりするような人でしたし(もっともそれにはほとんど手を付けることなく彼は50歳の若さで亡くなってしまったのですが)、母は母で地元出身の種田山頭火に影響されて自由律の俳句を詠んだり、近所の読書会に参加したりという人でした。そんなこともあって、その手塚全集を配達してくれていた藤井書店(その頃、僕の小さな活動範囲の中だけでも本屋は4軒ありました。今ではその1軒も残っていません)では、僕は中学生の頃からツケがききました。今にして思えばちょっと不思議な感じがしますが、本に関しては親は鷹揚でした。もっとも僕が買うのはほとんどが漫画か、映画、アニメに関する雑誌でしたが。

最初に『アドルフに告ぐ』の単行本の第1巻が文藝春秋から出たのは、1985年の5月のことのようで、ということは自分が大学2年の時です。最終的に全4巻となるそれを買って読んだことは覚えているものの、もっと若い頃に触れた手塚漫画と比べて格別に強い印象を残したということもありませんでした。映画や音楽など、他に楽しむことが増えて、気持ちが漫画からは離れていたのかもしれません(大学ではアニメーションを作る勉強などをしていたのですが)。あるいは、全集を読むことですっかり手塚漫画への免疫が出来てしまって、ONE OF THEMとして流してしまったのかもしれません。

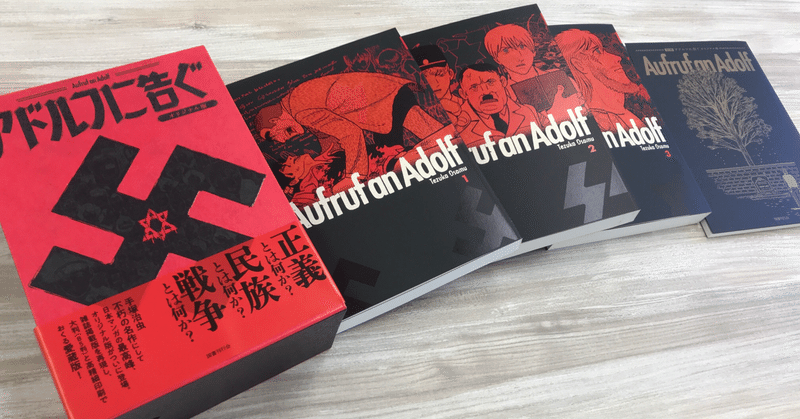

この度(2020年3月)、国書刊行会から『アドルフに告ぐ』が<オリジナル版>として、3分冊+解題冊子1冊が豪華な函入りで発売されました。<オリジナル版>というのは、雑誌(「週刊文春」)に連載されていた時の原稿をそのままの形で再録しているという意味です。雑誌の連載漫画は毎回、タイトルの入った扉のページがありますが、単行本にする際はそれを省いたり、違う絵柄に差し替えたりしないといけません。ただ手塚さんの場合はそんな実際上の必要に迫られた改変に留まらず、ストーリーや内容も大幅に改稿してしまうことが少なくなく、筋金入りのファンは「連載の時の方が良かったのに……」と感じる場合もあるようです(もちろん作品にもよるのでしょうが)。

そんなわけで30年以上ぶりに1冊目を読み始めたのですが……いやあ、やはり面白い。昭和11年(1936年)のベルリン・オリンピックの場面から始まるのが、やれるのかやれないのか判らない二度目の東京オリンピックを控えた今、なんだかタイムリーに、ダイレクトに刺さってくるんですね。その先に起こるあれこれも、多くの国が内向きに、ナショナリズムに回帰しつつある今、その頃から過ぎ去っていった80年余という時間は一体なんだったのだろう、となんだか途方に暮れてしまう……『アドルフに告ぐ』というタイトルからヒットラー自身の話だと思う人もいるでしょうが(彼とは別に、アドルフという名前を持った2人の少年も出てくる)、確かにヒットラーは出てくるのですが、彼が主人公なわけではなく、彼が大きな力を握った時代のドイツや日本を舞台にした群像劇です。回によってフィーチャーされるキャラクターも違うし、場所も違う。いずれ、そうしたバラバラの話がひとつに集約されていくのでしょうが(前に読んでるのにほとんど覚えてないので……そして、これを書いてるのは、まだ1冊目を読み終わった段階なのです)大河ドラマ=エピックですね。史実をモチーフにしながらこうした大きな話を構築できるのは、さすが百戦錬磨の手塚治虫の晩年の仕事(といっても彼は60歳で亡くなってますから、これを描いていたのは今55歳の自分と同じくらいの年齢だったと思う)だ、と唸ってしまいます。

読み始めてすぐに「アッ」と思ったのですが、この話の冒頭、主人公の一人、新聞記者の峠草平とその弟の勲の周辺の人物配置や、起こる事件は明らかにジョン・シュレシンジャー監督、ダスティン・ホフマン、ローレンス・オリヴィエ主演の『マラソンマン』(1976)がベースになっています(つい最近、自分の関わっている映画専門チャンネルでオンエアしたばかりでした)。そちらはナチスの残党を巡る現代劇のサスペンスですが、兄弟の片方が死ぬという設定、聞かされていない秘密を問われてしまうキツい拷問、女性キャラの正体、田舎の小屋等、完全に「イタダキ」です。手塚さんは大の映画好きでしたから、きっと『マラソンマン』、気に入っていたのでしょうね。しかしこれをパクリだなんだと非難する気はありません。こうやって、いろんなところから着火剤を持ってこなければ、60歳の若さで亡くなるまでに、あれだけの数の作品を生み出すことは不可能だったろうと思うからです。それに着火剤はあくまでも着火剤、その後に燃えさかる炎の中では他の何とも見分けの付かない白い灰でしかありません。

さあ、第2巻へと、読み進めるとしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?