スタートレックと散種

インターナショナリズムの走馬灯

16

インターナショナリズム。それは国家単位で協調していくことを意味する近代国家を前提とした思想である。それがゆえに近代以降に生まれた概念である。そしてこうした思想を現実に大規模な形で行ったのが1920年に発足した国際連盟である。がしかし国際連盟は国際的平和機構として小規模紛争の解決といった一定の成果を出したものの、第二次世界大戦勃発に際し役目を果たすことができなかった。そのためこうした経緯を踏まえ、戦後1945年に国際連合が発足し、戦後において、戦前における植民地主義的な世界の支配関係は終わりを告げるが、同じく1945年にはアメリカ合衆国とソビエト連邦による冷戦が勃発する。したがって国際連合の概ねの仕事は西側諸国と東側諸国、両陣営の協調のために注がれる。

事実、戦後は国際連合による度重なる条約締結などによって、アメリカ合衆国とソビエト連邦が直接戦うことは無く、国際連合はインターナショナルな世界の構築に貢献してきた。しかし1963年に国際連合で採択され、関連諸国による交渉・議論を経て1968年に最初の62か国による調印が行われ、1970年3月に発効した核拡散防止条約。この条約は核兵器廃絶を目的として制定されたものの、実際には核保有国の優位性を決定づけることに繋がり、現在のアメリカ合衆国と中華人民共和国の優位性に至るまで続く、非対称な国際秩序を作り出した。このように後々にまで残るインターナショナリズムに対する禍根は、60年代の終わりによる核拡散防止条約によって生まれた。

それと時を同じくして60年代終わりは人類の認識そのものが変化を遂げようとしていた。

一八世紀以前、言葉と物は透明な関係で結ばれていた。言い換えれば、世界は、言葉の秩序と物の秩序という二つの要素で成立していた。一九世紀以降、そこに第三の要素が加わる。世界は、言葉(表象するもの)と、物(表象されるもの)と、両者のズレを生み出す何ものか(表象不可能なもの)という、三つの要素の組み合わせとして理解されるようになる。そして、あらゆる学問や芸術は、こぞってこの最後の「表象不可能なもの」を目指すように再編される。それが「近代」と呼ばれる時代である。

そして、フーコーは、『言葉と物』の最終章で、その近代のエピステーメーが、まさに同書が出版された一九六〇年代に終焉を迎えつつあると論じていた。いわゆる「人間の終焉」論だ。

東浩紀『グレッグ・イーガン論 計算の時代の幻視者—フーコー、ディック、イーガン』

このような「エピステーメー」は帝国主義によりおこなわれる植民地化とパラレルにあり、この世界を近代の知によって表象すること、そしてそこで表象不可能なものが認識されることは、推理小説の構造とも符合する。

彼にとっては世界よりも、世界の文字化、索引化の方が魅惑的らしい。ホームズの索引とワトスンの日記で世界は二重に文字へと平板化され、ホームズの部屋の中へ、アルファベットのパノラマ的秩序の中へ、コナン・ドイルの意識の中へと「所有」される。世界が文字へと標本化されると言ってもよい。「ワトスン君、明日の晩までには、あいつは、あいつが集めている蝶みたいに、我々の網の中でばたばたもがいているよ。ピンでコルクにとめて、カードをつけて、ベイカー街の標本に仲間入りさせてやるさ」(『バスカヴィル家の犬』)とホームズは言い、彼が実は犯人の昆虫学者と同じ完成の人間であることをはからずも暴露してしまう。

高山宏『殺す・集める・読む 推理小説特殊講義』

『宇宙大作戦』とはこうした近代の終わりに放映されたのである。斯してスタートレックも他の例に漏れず、フロンティアを目指し、世界をテクスト化し、インターナショナルな世界を夢想する。まずフロンティア、それは植民地化とまではいかないまでも、U.S.S.エンタープライズ号は探査を目的としつつ惑星連邦の拡大にも尽力していることに。世界のテクスト化、収集行為は、シャーロック・ホームズにおいて、ホームズが物語の終わりで「以上がこの事件の一部始終だよ、ワトスン君。君のコレクションに役立つなら、好きなように使っていいよ」と言うように、カークが物語の始まりと終わりに「恒星日誌、宇宙暦(中略)エンタープライズは」と言うことで記録すること、ものを書くことに。インターナショナルな世界の無想とは現実の国際連合に相当する惑星連邦にあらわれている。

そして、このような近代の終わりの先に到来する「エピステーメー」を、東浩紀はグレッグ・イーガンを例に、近代と現代の間に位置する作家であるフィリップ・K・ディックと比較して説明する。

イーガンの小説においても、ディックの小説と同じく、物の秩序と言葉の秩序は乖離している。現実と虚構、現実と記号、外的世界と内的世界、オリジナルとコピー、物理世界と仮想世界は安定した関係を持っておらず、主人公が後者に囚われ、そこから逃げ出そうとする、という設定が少なからず現れる。

しかし、さきほども強調したように、その解決が異なる。周知のように、ディックの小説では、乖離の意識は必ず派手でシュールな脱出劇へと発展する。そこでは、虚構から現実へ、内的世界から外的世界への遡行は至上命題である。そして、その遡行が失敗するところに、ときに「表象不可能なもの」にいたる文学的で神秘的な通路が開かれる。『高い城の男』や『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』『ユービック』などがその代表例だ。

他方で、イーガンの小説においては、同じ乖離がそのまま放置されてしまう。脱出劇も起きなければ、神秘主義も描かれない。以上の例からも分かるように、物の秩序と仮想世界のズレは、彼の世界では、同じ計算的実体の異なった水準における表現形態の差異として、あっさり片付けられてしまう。

イーガンの世界は、物理的な現実(物)、記号的な現実(言葉)、計算という三つの要素から成立している。

東浩紀『グレッグ・イーガン論 計算の時代の幻視者—フーコー、ディック、イーガン』

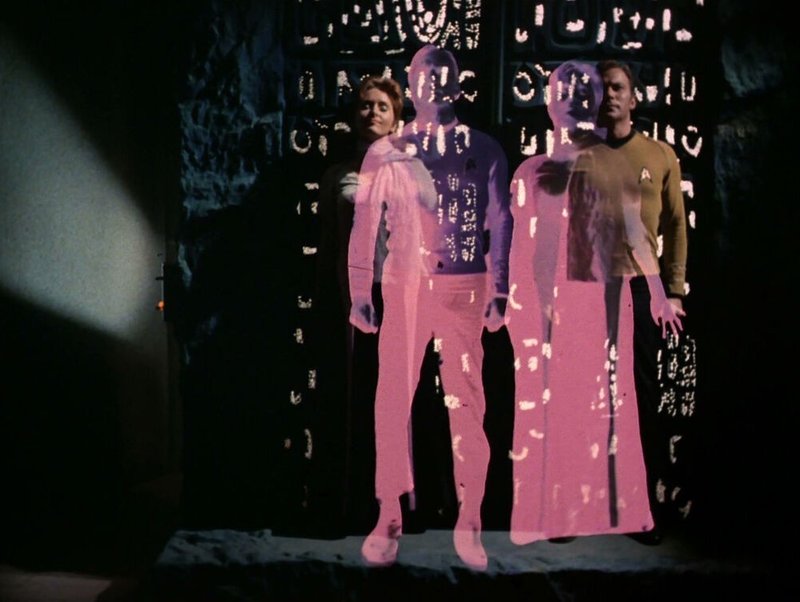

このような「エピステーメー」の近代から現代への変遷を端的にあらわすのが、『タロス星の幻怪人』とその元となったパイロット版『歪んだ楽園』である。『歪んだ楽園』において物語の主軸はパイクにある。U.S.S.エンタープライズ号の船長である彼は、タロス4号星を訪れる。この星を支配するタロス人は高度に発達した科学による幻覚をもってして、異星人を生きながらにして標本化する。パイクはこのタロス人に捕らえられ、監視、観察(observe=opticon)される監獄(歪んだ楽園の原題はThe Cage)のごとき場で、動物園(タロス星の幻怪人の原題はThe Menagerie)の動物のように扱われる。ここで彼は幻覚による楽園のような生活に翻弄されるも、脱出のために必死の抵抗を試みる。タロス人はこのような楽園を捨ててまで自由を渇望する人間に対して感服し、パイク等を解放する。そこで物語は終わる。

『タロス星の幻怪人』はその10年程後、パイクが船長の座をカークに譲り渡した時代を舞台とする。その物語の主軸は不幸な事故に遭い、常人と変わらぬ知性を持ちながらも全身不随の身となって、イエスかノーといった単純な意思伝達しか出来なくなってしまった男、パイクにある。彼はその不幸を知ったスポックによって、タロス4号星へ送られることとなるが、渡航を禁じられた惑星であるために、スポックは規則を違反することとなる。こうしてスポックは軍法会議にかけられてしまうが、法廷での証拠の提出と話し合いの結果、特例として規則違反を免除されることとなる。

以上の通り『歪んだ楽園』ではタロス人による幻覚の楽園から、パイクは脱出し物理的な現実へと向かうのに対し、『タロス星の幻怪人』では楽園の虚構性、つまり物理的な現実とのズレを認識した上で尚、パイクは記号的な仮想世界へと向かう。それは不自由な身体をもつためという括弧付きなものではあるものの、ここでの認識の変化は明らかである。また、常に理性と論理(言葉)によって世界をテクスト化する謂わば名探偵のようなスポックは、『タロス星の幻怪人』で規則、つまり法(言葉)に違反することで、「計算可能性」を越えてゆく。しかしその「計算不可能性」もまた軍法会議という法廷において「計算可能性」の中に絡めとられてゆく。このような法廷の在り方は、制作順において『タロス星の幻怪人』の前回にあたる『宇宙軍法会議』にもみられる。物語はカークが訴えられた法廷において、犯罪の証拠として監視カメラの映像が提出される。しかしスポックはその映像がコンピューターの故障によるものであることを突き止め、カークの無罪を勝ち取る。ここでもコンピューターの「計算可能性」を越える故障を、スポックと法廷の「計算可能性」が包摂することが描かれている。

また、『タロス星の幻怪人』、『宇宙軍法会議』共に法廷劇であることも偶然ではない。探偵は「犯人ー証拠ー探偵」の単一の垂直的コミュニケーションを作り出す。この「作者ー作品ー読者」の関係に比する関係性は、犯人が偽の証拠を提示している可能性に常に晒されるため、探偵は犯人の確証を根本的には得られない。これは近代的主体と同様に探偵が「無限後退」に陥る可能性を秘めているということでもある。それに対し法廷は証拠を複数の水平的コミュニケーションにより審議するため「無限後退」に陥ることはない。法廷はこのポリフォニー性において重要である。そもそも惑星連邦が目指すインターナショナルな世界秩序とは、法廷のような多様な立場から物事を決定するのであり、法廷の在り方とインターナショナリズムの在り方は非常に近しい構造をもつ。また『宇宙軍法会議』におけるコンピューターというのはスポックがプログラムを打ち込んだものであるが、その故障を発見するきっかけとなったのがチェスであったこともまた多くの示唆を与えてくれる。

したがって『歪んだ楽園』は近代の「エピステーメー」を、『タロス星の幻怪人』は現代の「エピステーメー」に沿った作品といえる。そこで新たな認識論的枠組を示す場は、計算可能な法廷としてあらわる。

誰もその特定のまたは具体的な内容を知りもしないし予見もしない、一つの抽象的な秩序を目指すことを意味する。

ハイエク『法と立法と自由』

この「自生的秩序」としての法廷によって。

憑在論としての愛

32

そしてパイクと同じく幻想の中に身を置く男がもうひとり、『華麗なる変身』でのゼフラム・コクレーンがそれである。彼は宇宙で瀕死状態のところをコンパニオンと呼ばれるガス状の知的生命体に救助されるものの、小惑星ガンマ・カナリスNにおいてコンパニオンにある種監禁された状態を強いられる。コンパニオンは彼の望むものを与えるものの解放することはなく、家畜のように扱う。そのため彼は自由を求め、解放されることを望む。その点において前述の『タロス星の幻怪人』と似ているが、終盤明らかになるようにコンパニオンが彼に恋愛感情を抱いている点では異なる。がしかし、このコンパニオンによる愛は資本主義的な「交換」の原理に突き動かされている。コンパニオンは彼に自由以外の望みを叶えてあげる見返りに、彼に小惑星に残ることを強いる。この自らの好意を相手に強要することで成立する関係性は、コンパニオンが愛を「贈与」ではなく交換、そして交換可能であることから計算可能なものとして捉えていることがわかる。

であるがゆえに彼はカークとマッコイに指摘されるまでは、コンパニオンの行為を愛と認識しておらず、指摘された後もなかなかそれを認めない。もちろんそれはコンパニオンが彼とは全く別の星の生命体であることにも由来するが、コンパニオンのこうした態度も理由のひとつであろう。

がしかし、この関係性を変えるのもまた愛である。コンパニオンによる愛は「交換」を原理とするがゆえに相手からの見返り、つまり双方向の行為、コミュニケーションを前提としているが、実際にはコンパニオンが彼を客観的に監視、観察(observe=opticon)するかのような一方的な関係性を生み出してしまう。それに対し、コンパニオンの愛を認識した彼は見返りを求めない絶対的な「贈与」として愛情を示す、つまり一方的な行為、コミュニケーションを前提としているが、コンパニオンと彼の関係性はそれによって逆説的に一方的なコミュニケーションを棄却し、双方向でありながら「交換」ではないコミュニケーションを可能にする。このように「贈与」が新たな「贈与」を生み出す理由を、モースはマオリ族を例に以下のように説明する。

ハウ(hau)についてお話しましょう......。ハウというのは吹く風のことではありません。まったく違います。あなたが、ある特定の品物(タオンガ taonga)をもっているとしましょう。そして、その品物をわたしにくれるとしましょう。あなたはわたしに、あらかじめ値段を取り決めることなどなしに、それをくれるのです。わたしたちはこれに関して取引などしないのです。さて、わたしがこの品物を第三の人物にあげます。この三人目は、ある一定の時間が過ぎたあとで、支払い(ウトゥ utu)として何かを返すことを決め、わたしに何か(タオンガ)を贈り物として寄越すのです。このとき、この人がわたしにくれるこのタオンガは、わたしがあなたから受け取り、次いで彼へとあげたタオンガの霊(ハウ)なのです。後者のタオンガ(あなたがくれたほうのタオンガ)のかわりにわたしが受け取ったタオンガですが、こちらのタオンガを、わたしはあなたに返さなくてはなりません。このようなタオンガを自分のものとしてとっておくのは、それがわたしの欲しいもの(ラウェ rawe)であっても、嫌いなもの(キノ kino)であっても、わたしのふるまいとして正しい(ティカ tika)ことではないのです。わたしはこれをあなたにあげなくてはなりません。なぜならこれは、あなたがわたしにくれたタオンガのハウであるからなのです。もしもわたしが、この二つ目のタオンガを自分のためにとっておいたとするなら、そこからわたしに災厄がふりかかることになるかもしれません。本当です。死ぬことさえあるかもしれないのです。以上がハウです。人の所有物のハウ、タオンガのハウ、森のハウです。カティ・エナ(Kati ena)(この話はこれでおしまい)。

マルセル・モース『贈与論 他二篇』

しかして「贈与」が「贈与」を生む不可解な作用に対し、贈り物に霊(ハウ)が宿るというマオリ族(ポリネシア)の説明をそのまま定義とするモースの見解は、いささか判然としないものの、愛の「贈与」という性質には霊としか言い難いものがある。これはコンパニオンの霊のような透明の姿、そして愛情を示す際に彼を包む、まるで憑依しているかのような姿そのまま。愛とはコンパニオンの姿そのものである。

このようにして愛は交換不可能、つまり計算不可能な「贈与」としてあらわる。

主観と間主観

48

次に『復讐!ガス怪獣』ではその「計算不可能性」と「計算可能性」との間で揺れ動く男、カーク船長について。彼は宇宙船U.S.S.エンタープライズ号の船長である。論理を重んじるスポックと対照的に、感情を重んじることを強調されるように、彼は常に理性的、客観的(船長としての)な判断と感情的、主観的(カーク一個人としての)な判断の間で揺れる。それは事故等で責任の所在が問われる時、現前化する。

惑星アルガス10に上陸した船員がガス状の知的生命体の犠牲となる。同行していた保安部員ガロビック少尉は発泡の遅れを理由に、カークによって自室謹慎を命じられる。その重い処罰にスポックとマッコイは彼の判断能力に疑念を抱き、またカーク自身も自らの判断能力を疑う。そもそもカークは以前、同様の生命体によって宇宙船ファラガット号の船長以下200名が犠牲となった事件に遭遇している。その時、少尉時代の彼はガロビック少尉と同様の失敗をしている。スポックとマッコイはそのような過去の悲惨な出来事によって、現在のカークが強迫観念(原題はObsession)に駆られ、船長としての判断能力を失っていると考えたのである。

物語はそこで「公共圏」での船長としての振る舞いが、私的な自責の念によって危ぶまれる状況を、むしろ私的な振る舞いによって解決する。カークはガス状の知的生命体に自らもう一度立ち向かうことで、そもそも発砲が遅れることなく行われていたとしても結果は同じであったことを証明した。そこで彼は平時の状態、「公共圏」での制度的な振る舞いを取り戻す。ここで彼の物語るところとしては、人間である以上制度的な振る舞いが「私圏」によって成立しており、純粋な公共性を人間が獲得することは不可能であるとともに、しかしそれでも尚、船長としての振る舞いを追求し続けることの肯定である。スタートレックの特異性はこうした不可能性の中に身を置きながらも「公共圏」と「私圏」の間で「物自体」とも似たものを目指すところであり、つまるところそれは計算不可能な「間主観性」としてあらわる。

他者が私に彼自身の過去の体験を説明したり、彼の記憶を打ち明けたりするような、間主観性に関わることがらを考慮に入れたとしても事情は変わらない。すなわち、彼が想起するものは、わたしやわれわれの共通の体験現在において与えられたものと同じ客観的世界に属している。これら様々に想起された環境世界はすべて同一の客観的世界の断片である。この客観的世界は、最も包括的な意味における、相互理解可能な社会における人間性にとっての生活世界としての、われわれの大地であり、諸々の変化や過去をそなえたこれら多様な環境世界のすべてそれ自身のうちに含んでいる。(中略)私が今根源的に知覚するもの、これまで知覚してきたもの、また今想起できるものや、それについて他者が知覚や想起したと私に伝えるだろうもの、そうしたものすべてがこの唯一の世界の中に存在する。そうしたすべては、この客観世界にそれぞれの確固たる時間的位置、つまり客観的時間における位置生活世界的時間の危機を占めることによって、統一をなしている。

エドムント・フッサール『経験と判断』

この「間主観性」こそが、主観、あるいは近代的主体、その第一の突破口となりうる。

憐れみの間身体性

64

この「間主観性」と前述の「贈与」を繋ぐ女、それがジェムである。『恒星ミナラの生体実験』において彼女はバイアン人によって実験体として閉鎖的空間に閉じ込めらている。彼女の住むミナラ恒星系は新星となる兆候を示しているが、バイアン人はこの監獄としての様相を呈す場で、彼女をはじめとした種が生きながらえる価値があるかを見定めようというのである。そこでバイアン人は彼女の種族に欠けた他人に対する愛情、思いやりを植え付けようとカーク、スポック、マッコイをあらたに実験体として攫い、重傷を負わせる。かくして彼女自ら犠牲を払い彼らを助けることで、実験は成功を示す。がしかしカークは愛情や思いやりを口実に実験するバイアン人にこそ、そうした感情が欠如しているのではないかと問いかける。

このように「監獄」は往々にして更生のために使用される。歴史的にも「監獄」は人道主義の名の下にむしろ人間性に反する行為を肯定してきた。その象徴的存在としてアウシュビッツ収容所が挙げられるであろう。そこではバイアン人と同様に種族を問題として「監獄」が成立しており、理性的(公共性)な判断の下に目の前の人間に対する共感(原題はempath)といった感情が抑圧されている。こうした私的領域が直ちに公共性によって回収される単一的、一方的な在り方。それこそを打破するために彼女の「贈与」と「間主観性」の在り方が重要となる。

そもそも「公共圏」と「私圏」の対立自体が、近代的主体の前提である世界と個に拠るものであり、この近代的主体が安易な公共性への単一的な直結を生む。しかし、彼女が行った死をも厭わぬ自己犠牲は「公共圏」と「私圏」の対立軸に、「贈与」と「間主観性」といった他者とのコミュニケーション、自己と他者のあいだに媒介する間身体、つまり「間身体性」を挿入することで、二項の間で複数の回路を保持すること、「ポリフォニー」を可能にした。

このようにして憐れみは、計算不可能な「間身体性」としてあらわる。

もしわたしが他人の手を握りながら、彼のそこにいることについての明証を持つとすれば、それは、他人の手がわたしの左手と入れかわるからであり、 わたしの身体が、逆説的にもわたしの身体にその座があるような「一種の反省」のなかで、他人の身体を併合してしまうからなのである。わたしの二本の手が「共に現前」し「共存」しているのは、それがただ一つの身体の手だからである。他人もこの共現前(compresence)の延長によって現れてくるの であり、彼とわたしとはいわば同じーつの間身体性(intercorporeite)の器官なのである。

モーリス・メルロ=ポンティ『シーニュ』

この「間身体性」が主観、そして「間主観」の限界の先においてあらわる。

計算としての世界法廷

84

この「間身体性」を文字通り身体を交換することで体現するのが『変身!カーク船長の危機』における男女、カークとジャニスである。彼女は昔日は彼の同僚であったが、女性であることから船長の座に就く機会を逃したと考えており、そのことから船長となった彼を憎悪する怪物となった。そこで彼女は遺跡から発見した機器を使用し、彼と身体を交換することによって船長の座を奪う。がしかし彼(ジャニス)の感情的な振る舞いにスポックとマッコイが『復讐!ガス怪獣』と同じく疑念を抱き、彼はマッコイによって医学的検査を、彼女(カーク)はスポックによって精神融合(精神を共有すること)を受ける。この精神融合というのは科学的証拠といった誰もが共有できる客観性とは違い、二者間によってのみ共有できる点で「間身体性」を有しているといえる。結果、マッコイによる検査は不毛に終わるが、スポックの精神融合は彼女がカークであることを突き止める。がしかし彼女はスポック、続けてマッコイ、チャーリーを反逆した罪で軍法会議にかけ、自らへの非難を阻止しようとする。医学的検査のような客観的事実に比べ、間身体的なスポックの精神融合は法廷では証拠と見做されず、裁判においてスポック等は不利な状況に追いやられる。彼(ジャニス)は最終的にスポック等に死刑の宣告をするが、物語は刑の執行を待たずして彼(ジャニス)の過剰な動揺によりバランスが崩れたことで、男女は元の身体に戻り、そのことでU.S.S.エンタープライズ号も元の秩序を取り戻し終わる。

このように法廷は誰しもが共有できる客観性を重視するため、個人間でのみ共有できる「間身体性」はヒエラルキーとして下に追いやられる。そのために法廷ですら計算不可能なものがあるということが露呈する。また、それと同じくして限界が露呈したのが近代的主体である。

主観、つまり近代的主体は意識と対象の関係を客観視することで、一つの世界像を形成することを前提としている。しかし主観は自己の意識に依拠しているため、自ら自己の身体との乖離を客観的に証明することはできない。そのために近代的主体ですら交換可能、計算可能であることが露呈する。

そこで法廷が必要とされる。

さまざまな民族精神のそれぞれが、特殊な個として実在し、特殊な個として客観的な現実と自己意識とをもつから、それぞれの民族精神の原理も、一定の限界をもたざるをえず、民族精神相互の関係におけるその運命と行動は、精神の有限性を露呈する弁証法運動となる。この運動のなかからあらわれでるのが、限界をもたぬ一般精神——世界精神——なのだが、この世界精神こそが、世界法廷ともいうべき世界史において、それぞれの民族精神に正邪の判定——最高の判定——をくだすのである。

G.W.F.ヘーゲル『法哲学講義』

この「自生的秩序」としての「世界法廷」こそが、近代的主体をも越えた世界精神へと導く。これこそが、スタートレック、そしてその惑星連邦、あるいは国際連合といった世界史のインターナショナルな運動を特徴付ける。

しかし、それでも尚誰しもが共有できる客観性を重視するため、個人間でのみ共有できる「間身体性」はヒエラルキーとして下に追いやられる。そのために法廷ですら計算不可能なものがあるということが露呈する。

『宇宙大作戦』とはこれに「接触」を加えることで「計算可能性」(言葉)と「計算不可能性」(物)は乖離しつつ共存する。同じ計算的実体の異なった水準における表現形態の差異として。その計算的実体とは、本作で往々にして法廷となる。

そこで、問題は近代、あるいは西洋の構造、その根幹にある監視、観察(observe=opticon)の限界である。その一方的なコミュニケーションが可能な視覚は、植民地主義といった暴力性を孕む。「間主観性」はこの第一の破れ口として別様の可能性を開く、そしてスポックの精神融合、あるいは愛、特に『華麗なる変身』でのゼフラム・コクレーンとコンパニオンの愛、または憐れみ、特に『恒星ミナラの生体実験』でのジェムの憐れみ、そこには必ず「接触」が伴う。それは女に対する「まなざし」すらも変え得る。『変身!カーク船長の危機』のように。このように「接触」の「憑在論」あるいは「間身体性」をもってして、超越的視点としての地位は失墜に至る。つまりは近代、あるいは西洋の構造を突き崩す可能性は、触覚にこそある。

またこのような触覚の計算は近代の無限後退、つまりパラドックスをも棄却し得る。スポックのような「犯人ー証拠ー探偵」、あるいはメタフィクションにおける「作者ー作品ー読者」といった図式を。計算、その数たちは法廷という場が引き起こす犯人、あるいは作者をも巻き込む舞台化の作用とともに真の「ポリフォニー」を執り行う。

そして、それ自体、カーク船長によって恒星日誌に記録される。

『数たち』は自分たちを数え上げ、自分たちを書き、自分たちを読む。それら自体を、それら自体で、かくして、それらの数たちはたちまち自分たちを再標記して際立たせ、まったく新たな読解の標記となり、自分たちのプログラムに応募することになる。

このテクストは、(ここでは範例的に)読者もそこでは決して自ら位置を選ぶことができないという意味で際立っている(再標記される)。いずれにせよ、読者は、テクストに向かい合ったところに、テクストの外に、一読して自分に与えられ、過ぎ去ったように思われるものを書かねばならぬという義務を免れたところに、すでに書かれたものの前にいるようなところに、位置を取ることはできない。読者は舞台化しなければならないので、自らが舞台化され、自らを舞台化する。物語はそれゆえ、物たちによって舞台そのものと化した読者の身体に向けられている。「したがって〔donc〕」が書かれるや、観客はこれまで以上に自らの位置を選ぶことができなくなるのである。この不可能性——それは自らを書きつつある読者の潜勢力でもあるが——は、ずっと以前からテクスト一般に作用してきたものである。ここで、あらゆる読解(あなた方の読解、私の読解)を開き、限定し、位置づけることで、その不可能性が今回ようやく示される。そのものとして。ある種の裏返された面たちの構成を通して。ある具体的で精確な舞台化によって。

ジャック・デリダ『散種』

こうして『宇宙大作戦』は世界史の植民地主義的、あるいは帝国的な運動を棄却する。そして、言葉と物は計算のタッチパネルを境に存在する。計算の時代が始まる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?