追加再掲載 全オリジナル・アルバム From ワースト To ベスト (第4回)パール・ジャム(2017.04/06)

どうも。

今日は、パールジャムの新作が出たのに合わせて、もう1回、恒例企画のFromワーストToベストを再編成してみようと思ったので、ここにjugem時代に書いたヤツの再掲載をしようかと思います。

では、以下でお楽しみください!

-------------------------------------------------------------------------

どうも。

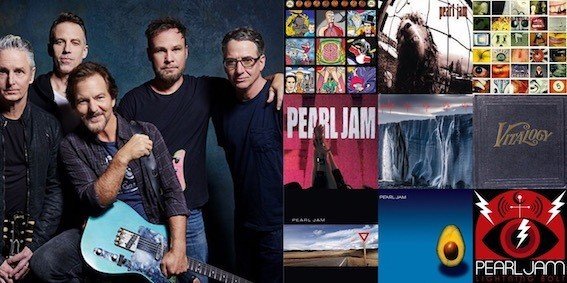

早くも準備出来ました。予想以上に好評の企画、「FromワーストToベスト」。第4回のアーティストはこの人たちです。

(2017年の)今週7日にロックの殿堂に入るアーティストを代表してパール・ジャムをやります。ちょうどライバルだったニルヴァーナのカート・コベインやアリス・イン・チェインズのレイン・ステイリーの命日直後でもあり、ちょうどいいタイミングかとも思います。ちょうどやろうと思っていたところにタイミングよくリクエストもいただいてます。

では、早速やることにしましょう。パール・ジャムは計11枚のオリジナル・アルバムを出していますが、まず第11位から。

11. Riot Act(2002 US#5 UK#34)

ワーストに選んだのはこれです。2002年のアルバム「Riot Act」。パール・ジャムの作品ともなると、どの作品にも「いや、過小評価されているんだ」という擁護論はあがるものだし、このアルバムにもそれはいます。しかし、彼らの作品上、もっとも売れなかったこと以上に、「最もライブで演奏されなかったアルバム」であることの方が、彼らのような生粋のライブ・バンドとしては気になります。最新作を覗いて、彼らのライブで100回以上演奏された曲が2曲と、1番少ないんですよね、これ。

このアルバム、「エディ・ヴェダーが政治的主張をはじめたアルバム」として知られていますが、歌詞がそうでも、それを支える楽曲のアピールが弱いのがなあ。何回か聴いても曲が頭にスーッと入って来ないんですよね。加えて、音楽的に「どういうアルバムにしたいのか」のヴィジョンが今ひとつ見えないと言うか。構成上のメリハリももうひとつだしね。

ただ、こういう最悪の時期だったにもかかわらず、このときに武道館でやったライブが最高だったんですよ!ちょうど「ブッシュリーガー」でときのブッシュ大統領のマスクをエディが足で踏みにじって、そのあとにクラッシュの「Know Your Right」のカバーして。そして客も空席が目立っていたのにそんなことおかまいなしに、規定で武道館の天井の照明がついてもプレイし続けたんですよね。この姿を見て、「どんなに悪い時期であろうと、僕はこのバンドは信じる」と思ったものでした。そうしたら、この後、案の定、彼らは復活しました。

10.Binaural(2000 US#2 UK#5)

「Riot Act」の一つ前だけど、これも人気ないんだよなあ。このとき、空前のラップ・メタルの酔狂的なブームで、難しそうでまじめなパール・ジャムみたいなタイプが苦しくなっていた時期でしたが、彼ら自身もピリッとしなかったのもたしかです。

このアルバムですが、彼ら、「バイノーラル録音」という、最新の臨場感溢れる録音法を試して、新しい時代を迎えようとします。PJのように、エレクトロにもサンプリングにも頼らず、アナログ楽器だけを使うことを信条としたバンド(そういう美学はレディオヘッドのファンには理解されないかもしれませんが)の場合、方向性を広げるためには、そういう録音方法というのはひとつの手だったのかもしれません。

このバイノーラル録音というのは、簡単に言うならステレオ録音がきわめて発展したもので、いろんなとこからチャンネルが聴こえて来るんですね。これが実際に生演奏の場で聴くものに果てしなく近い聴こえ方をするのだそうです。僕は幸いにもこの当時、試聴会をソニーの本社に聴きに行って、実際にすごく良い音で聴かせてもらったときはかなり驚いたものです。

ただ、これ、よっぽどいいデバイスで聴かないと、違いがわかんないんだよね(苦笑)。そこが失敗のものだったのかなあ。「違いがよくわからない」と言っていた人、当時多かったですものね。ちなみに今回聞き直してみたんですけど、ストリーミング・サービスをスマホのイヤホン越しに聴いてみたんですが、これの前作の方が音がよく聴こえました。

今振り返ると、曲はそこまで悪くないんですけどね。ただ、「過小評価だ!」と騒ぎ立てたくなるほど良いわけでもなかったです。

9.No Code(1996 US#1 UK#3)

PJの4枚目のアルバムですね。これも好きじゃないなあ。

彼らはこの前の3つのアルバムまでは、少なくとも「アメリカで最も売れるロックバンド」だったし、その勢いをワールドワイドに拡大しようとしている時期でしたが、このアルバムでその勢いが止まってしまうんですね、これが。

まあ、この頃、当のPJたちも、「時代の代弁者的立場を背負わされたくない」ともがいていた時期で、わざと売れなさそうな作風で作っていた時期でもあるんですが、これはちょっと強く出過ぎたというか。彼らの場合、サウンドの構成要素となっているのは「パンクの疾走感を持ったクラシック・ハードロック」「フォーキー」そして「混沌としたワールド・ミュージック風ビート」だったりするわけですが、ここでは曲によっては混沌としたドローンが強過ぎたり、そうかと思えば無闇に速いハードコア・パンクをやったり、共演したばかりのニール・ヤングのスタイルになりきってみたりと、ちょっと、1曲1曲のバランスに無理がある作りになっています。

ここで熱が冷めた人が多く、僕も熱意が落ちたんですけど、必ずしも不可欠な道のりでもなかったように思いますね。

8.Lightning Bolt(2013 US#1 UK#2)

目下のところの最新作ですね。

この頃はちょうど、その前の2作がヒットして勢いを取り戻していた上に、デビュー前から彼らを追っていた映画監督キャメロン・クロウの監督による、結成20周年のドキュメンタリー映画「PJ20」も公開されて話題となっていた。英米をはじめ、世界のチャート・アクションが良いのもそのためです。

これですが、過去2作で目立った作りになっていた「前半・パンキッシュなロックンロール、後半・バラード」という流れを踏襲した作りには(完全ではないですが)大体なっています。そうすることが成功パターンになっているためか、曲自体の揃い方は良く、真ん中までの時点では「後期の傑作、誕生か!?」の予感を強く漂わせます。

ただ、後半に入ると、バラード、アコースティックの路線が今回いきおい強くなり過ぎてしまい、なんと後半、カントリーにまでなってしまうのですが、そのカントリーっぷりがなんか最近のナッシュヴィルに本当にいそうな「ブロ・カントリー」とも呼ばれる、ちょっとロックっぽいカントリー路線の男性シンガーみたくなりすぎちゃっているのが・・(笑)。前半に配置された「Sirens」なんかは胸に沁みる本当に良いバラードなんですけど、後半まで行くと、「そこまで枯れて欲しくないんだけどなあ(苦笑)」と思ってしまいます。

あと、このアルバムは、2002年からツアーに参加し出した、ポニーテールのおじさんキーボードのブーム・キャスパーが不可欠なアルバム(最近、アー写にもうつりはじめている)になっていて、彼のピアノが良い味を出した作品にもなっていますが、「大人仕様ですね。

7.Backspacer(2009 US#1 UK#9)

この前作で復活したパール・ジャムですが、ここでも好調を維持します。

作りはその前のアルバムと同様なんですけど、今回のアルバムでは、プロデューサーとして、パール・ジャムには欠かせない存在だったブレンダン・オブライエンが4作ぶりにカムバックしています。ただ、音の撮り方自体は昔からは随分変わっていて、軽めでクリアな音色になっていますね。

ここでも、前作で見られた「前半・パンキッシュなロックンロール、後半・バラード」な展開になっていますが、おそらくそうした作りにした方が良い曲が書きやすい状態なのかな。この2方向でそれぞれ良い曲が出来てますね。ロックンロールだとシングルにもなった「The Fixer」や「Got Some」、そして後半には、後期パール・ジャムにおいて最も美しい、さわやかなギター・コードながらも彼ららしい熱さをそこなわない誠実なラヴ・バラードの「Just Breathe」もあります。この3曲だけピックアップするのなら、もう少し上位でも良かったアルバムです。

特にバラード系の曲にそれが顕著なんですけど、2007年にエディがサントラを担当したロード・ムーヴィー「イントゥ・ザ・ワイルド」での経験値も感じさせるアルバムですね。

6.Gigaton (2020 US#5 UK#6)

ここで今回のアルバム、「Gigaton」が入ります。

このアルバムですが、僕の判断だと、「パール・ジャム・ファンの中では、なかなかいいアルバム」の判断ですね。ストリップ・オフされた、パール・ジャムらしいロックンロールが主体なところは、ここ4作くらい同じなのですが、この次の第5位にしたアルバムからクセになってしまっている、「前半ロックンロール、後半スロー」のフォーマットを、今回はマンネリにならないよう、後半をただのバラードになってしまわないよう、工夫してます。ミドルではあるんだけれど、凡庸なアダルト路線はうまく避けています。

あと、アップの曲にしても、先行シングルになった「Dance Of The Claivoyants」でのポストパンクなど、「ちょっとやるタイミング的には遅いんじゃ・・」と思われた曲でも、アルバム全体のバランスで聞くといい曲だし、「Quick Escape」「Seven Oclock」「Superblood Wolfmoon」といったあたりはステージ・フェイヴァリットになりそう、というか、ライブでも好んで演奏されそうな雰囲気もあります。それだけに、コロナ禍によるツアー延期は惜しまれますけどね。

ただ、これ、ファンには良くても、一般の音楽ファンに対して「今、聞くべきアルバム」として自信持って提示できるアルバムなのか・・というと、ちょっと言葉に詰まります。このアルバムの問題点はそこです。ロックンロールを、今の音楽全体に聞くべきものとしてブリング・バックさせるようなオーラ、それがこのアルバムにはないです。もっとも今、それができてるアーティストが本当に少ないから、現状の音楽シーンになっているとも思うんですけど。もっとロックが強い時期なら、聞こえ方もひょっとしたら違ったかもしれませんが。

5.Pearl Jam(The Avocado Album)(2006 US#2 UK#5)

ここまでの時点で最もリリースのブランクが開いた作品で、約4年ぶりでしたね。その間、レコード会社も長年いたエピックから移籍しての作品となっています。

これは今のところ、後期ではベストの作品になっていますね。後期の方向性を決めた一作と言いますかね。「前半・パンキッシュなロックンロール 後半・バラード」の路線ですが、それが一番端的に出たのがこのアルバムですね。前2作で音楽的方向性で迷い過ぎたからなのか、あんまりしのごの考えすぎずにスカッとわかりやすく作ってあるのが効果的でしたね。

特にパンキッシュなアンセムがここでは光ってますね。「Life Wasted」「Comatose」そしてシングルにもなった「Worldwide Suicide」。特に「ワールドワイド〜」は、その数年前にアンチ・ブッシュ・キャンペーンを行なった経験が出たポリティカルで力強い1曲ですね。あと、「Severed Hand」も後期のライブの定番です。

あと、ソングライティング的には、これまで以上にリード・ギタリストのマイク・マクレディ(よく誤解されてますが、リードは彼です)の貢献度がすごくここでは上がっていて、6曲が彼とエディの共作です。あと、前々作から参加の名ドラマー、サウンドガーデンのマット・キャメロンの、彼特有の軽く弾むドラミングがようやく生きた作品になりましたね。PJのサウンドが良い意味でここから軽やかになりますが、その理由のひとつが彼のリズムだと思っています。

4.Yield(1998 US#2 UK#7)

ファンの中では人気の高いアルバムですね。通算5枚目。

このアルバムは、その前の「No Code」のときに張りつめていたエディの眉間のしわが取れて、精神的に解放された方向性に向かったアルバムですね。聴いてて苦しさがなくなったとは良かったと思います。

その象徴ともいえるのが、やっぱり「Given To Fly」ですね。この曲は、そういう解脱した心情と言うか、「これから新しい自分がはじまるんだ」という、いわば決意表明みたいな曲でしたからね。この曲の印象で本作が好きな人が多いのもまた事実ですね。

このアルバムはデビュー時からのストーン・ゴッサード、ジェフ・アメンに加え、このときにメンバーだった元レッチリのドラマー、ジャック・アイアンズまでソンフライティング・クレジットに入っているのですが、僕の好みもあるのか、マイク・マクレディが関わった曲がいいですね。「Given To Fly」もそうだし、「Brain Of J」「Faithful」なんかも彼の曲です。人気曲「Do The Evolution」はストーンの曲ですが。

ただ、このアルバム、リリックまでメンバーが書いているんですけど、そこはエディ、譲って欲しくなかったんですけどね。まあ、そうすることで彼の精神状況が解き放たれたのであれば良いです。そんなエディのリラックスした感覚はライブでの定番曲で自作曲の「Wishlist」にも出ています。解放感ということでいえば、この翌年の99年、60年代のフランク・ウィルソン&キャヴァリエールズのドリーミーなポップスのカバー「Last Kiss」のシングルが彼ら史上最大のシングル・ヒットを記録しましたね。

3.VS(1993 US#1 UK#2)

やっぱりどうしてもトップ3は初期3枚にはなってしまうんですけど、3位はこのセカンド。当時、彼らの人気は社会現象で、発売週に当時の記録となる200万枚近くがアメリカで売れたことでもかなり話題になったものです。

この当時の彼らって、「ロックの未来」を、特に上の世代(ベイビーブーマーですね)から託された印象が強く、そこのところがカート・コベインのファン的にアンチになりやすいポイントでもありました。僕は両方とも素直に好きだったクチなんですが、ただ、その当時からも思っていましたけど、そうした図式を生みやすいくらいに、「ちょっと安定感ありすぎなんだよな」とも思っていました。

そういうこともあり、今回実は、このアルバムのランクをもう1、あるいは2ランク落とすことも検討していましたが、今回改めて聴き直してみたらとんでもない!これはかなり優秀な、完成度の非常に高いロック・アルバムです。楽曲ひとつひとつの充実感と、ちりばめられたバランスが絶妙ですね。とりわけ、エディがひとつひとつの楽曲に注ぎ込む生命力のエネルギーの高さ。これを聴くと、順位をさげることができなくなります。

中でもこのアルバム、歌詞がいい。おそらく、彼らの全キャリアの中でも僕は本作がそのポイントでは一番好きかもしれません。知的障害をもった子供を持つ親の複雑な心境を歌った「Daughter」、中年女性の悲哀を描いた「Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town」、政治運動家とその恋人のロマンスを歌った「Dissident」。こういう、「アメリカ社会の一風景」を描ける感覚ってブルース・スプリングスティーンが得意とするところですけど、エディのこうしたスケッチ力は特筆すべきところだと思うんですけどね。

あと、後のそれらに比べるとまだハードロックっぽい感じがするんですけど、「Go 」「Animal」、そして「Rearview Mirror」!とりわけ「リアヴュー〜」の2コーラス目終わって、最後のヴォーカル・パートでのエディの「♩リーヴュー、ミーラーッ!!!」のシャウト!あれは90sのロックで最も好きなもののひとつだし、あれ聴いた瞬間、エアロスミスの「ドロー・ザ・ライン」が自分の中で完全に過去のものとなってしまったことを告白しておきます(笑)。

2.Vitalogy(1994 US#1 UK#4)

2位はサード・アルバムのこれですね。やっぱり、音色のパンキッシュでケイオティックな感じでは、セカンドよりは好きですね。

やっぱり、このアルバムは、その半年前に起こった、カート・コベインの自殺が大きいですね。「時代を背負うロックスター」の宿命を背負わされた立場としての重圧。これを残された側がどうとらえるか。それがこのアルバムを聴く上での大きなポイント。そのタイミングで、前作で聴かれた雄大な安定感をあえて崩して、世に挑発するような作品を作ってきたのには、当時の僕はしびれあがりましたね。

とりわけ、「おまえのためにやってるんじゃない」と、音楽産業にまでたてついた心情を歌った「Not For You」や、「逃げ出したいけど、歩けもしない」と、時代のカリスマからの逃避願望とそれができないもどかしさを歌ったような「Corduroy」の2曲は、後の彼らのライブでも大定番となる重要な曲。あの時代の僕にとってのアンセムでもありました。

そして、もうひとつのハイライトと言えば、やっぱり「Better Man」でしょう。この曲は、エディが幼いときに、彼の実父を失った母が当時つきあっていたひどい男性について書いた曲なんですけど、これもPJがデビューのときから扱っていた「X世代の幼き日の家庭の崩壊」を描いた路線のひとつの大きな完成型なんじゃないかな。これも、変動の激しいセットリストの中、ライブの終盤のクライマックスで必ず歌われる曲です。

この3つがライブであまりにも重要なので、人によってはこれが1位でも全然おかしくないアルバムです。ただ、本当に驚くべきものがたくさんリリースされた1994年(グリーン・デイの「ドゥーキー」にウィーザーの青ジャケ、オアシスのデビュー作にジェフ・バックリーの「グレーズ」に・・・)という黄金年の中においては、比較的あがって来にくい作品でもあるんですよね。より大衆的ではなく、パーソナルに訴える力が強いアルバムだからなのかな、と僕は思っていますけど。

1.Ten(1991 US#2 UK#18)

そして1位はやっぱりこれですね!デビュー作の「Ten」です。

全てはこれと「ネヴァーマインド」ではじまった、と言っても過言じゃないんですよね。あの当時、とにかく日本では、「どうしてウケるのかわからない」と執拗にいわれていたアルバムですけど、もし、あの当時に、ドキュメンタリー「PJ20」で描かれていたように、直にライブに触れる機会があれば、日本でも理解されていたんじゃないかな、とは今でも思います。とにかく「バブル打ち消し感」がものすごく強いんですよね、このアルバム。この当時のアメリカのロックって、ものすごく流行ってはいたけど、メタルのサウンド・アプローチはことごとく上塗り感の強いオーヴァー・プロデュースになっていたし、ヒット曲にはライター掲げてゆっくり左右にふるタイプのパワー・バラードに溢れてて。しかも歌われる歌詞が、バブルの時代らしいパーティっぽいものばっかだったでしょ。でも、アメリカの現実はそんなに明るいものじゃなく、もっと荒んだものだった、という事実を歌い、ヘラヘラせずに、きわめてシリアスで引き締まったロックンロールを、60年代の基本に戻ったかのような粗いプロデュースの音で演奏する。いわばこれ「ロックンロールの原点回帰」ってヤツで、「換骨奪胎」という四字熟語がすんなりハマるものなんですよね。

あの当時、日本でも、ブランキー・ジェット・シティが出て来てて、そういう観点から評価されていたものです。ちょうどバブルもバンドブームもあって浮かれてたときにアレでしたからね。なので、その感覚をアメリカにあてはめればそのまま理解されたものなのに、あの頃の洋楽ロックの批評の非常に悪いクセで、小手先の目新しさだけで評価しようとするところがあった。それが全てのグランジ理解の失敗の元でしたね。なんか、「テクノロジーや他ジャンルと混ぜさえすれば、新しいロックの表現が生まれるんじゃないか」という錯覚ね。この誤解は本当に日本の音楽界の致命傷だった、と25年たった今も僕は思いますね。

このアルバムには、まず音では、そうした過去の「シリアスなロック」の意匠がしっかりと込められています。それはザ・フーにニール・ヤングにドアーズに、さらに初期のレッド・ツェッペリンのギターのリフに、クラッシュの持っていた真摯な挑発心。雑誌ローリング・ストーンがずっと好んで来た要素が盛りだくさんなんですよね。そういうこともあって、彼らは80s以降に「売れるロック」に物足りなさを覚えていた60s後半から70s初期の世代のロックファンからひときわ愛されもするんですが、それが「自分たちの世代のインディ感覚」を愛したいタイプの当時の若いインディ・オーディエンスの反感と嫉妬の対象になっていたところもありますね。

曲も、このアルバムは本当に捨て曲がないですね。リリースされる前は、グリーン・リヴァー〜マザー・ラヴ・ボーンの2バンドでシアトルのアンダーフラウンドの最大の人気バンドのリズムの要を背負ってきながらもなかなか一般的に芽が出ていなかったストーンとジェフの2人、そして人知れずひとりでコツコツと曲をかきためていたエディ。この3人の、これまでふきだまっていた才能が爆発した感じですね。この時期はアルバムに入らなかった曲でも、たとえば「Yellow Leadbetter」(シングルB面)とか「State Of Love And Trust」(映画「シングルズ」の曲)みたいに、いまだにライブ定番の曲もあるくらいに、とにかく充実してましたね。特に、「ビターに重いミディアム・テンポ」という、今の「パンキッシュ」か「染みるバラード」のどちらかになってしまいがちなPJからは失われた、「そのどちらでもない中間点」みたいなところでの良い曲が目立つんですよね、このアルバム。ストーンとジェフがもう一回こういう曲書かないかな、と思うんですけどね。

あと、エディの歌詞も、「VS」のとこでも書いたように、スプリングスティーン的な「ポートレート・オブ・USA」みたいな要素もあありながらも、ここではよりスティーヴン・キングあたりにも通じる狂気も感じられますね。たとえば、「Jeremy」は、先生やクラスメートの目の前で自殺した少年(実際に起こって社会問題化した事件です)についての話だし、「Once」と「Alive」は連続殺人犯になる男の歌ですからね。こういう話は、彼らが現象になった後に、アメリカのニュース系のメディアで僕も知った話なんですけど、この当時のパール・ジャムって「TIME」の表紙に選ばれるくらいに、アメリカでは社会的な存在でもあったものです、あと、もちろん、アウトサイダーへのアンセムということに結果的になった「Even Flow」も、深い愛の喪失感を歌った「Black」も、当時の満たされない思いの若い世代を引きつけたものでしたね。

・・という感じでしょうか。書いて来てつくづく思うんですけど、やっぱ、優れたバンドだよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?