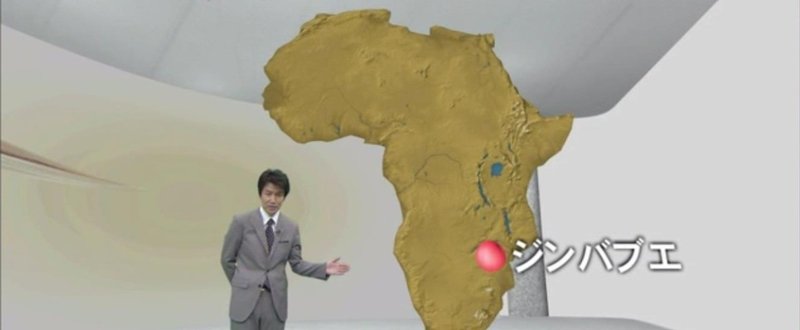

変わるジンバブエ…あの大国との蜜月関係

●〝独裁者〟に最も抗った政治家の死

●資源をめぐる、あの大国との蜜月ぶり

●アフリカ大陸に日本は…

TBSテレビ報道局 外信部デスク 萩原豊

■最大野党議長の死

その夜が、最後のチャンスだった。

長期の独裁を続けていた、ジンバブエ・ムガベ大統領(当時)の最大の政敵、チャンギライ首相(当時)に、事前にインタビューを申し込んであった。だが、ジンバブエに入ってから、何度も連絡を取っていたが、公務の多忙を理由に断られていた。2010年3月のことだ。

ところが、最終日になって、出張先の地方で、時間が取れるかもしれない、との連絡が入った。日没後、ホテルの中庭に支援者が集まっていた。その中心に座り、ひと際、圧倒的な存在感を放つ人物が、チャンギライ氏だった。イベントが終わり、移動する直前の時間で、単独会見が実現した。

(NEWS23クロス 2010年3月29日放送より)

内容は、後に記すが、そのチャンギライ氏が、大腸がんのため、隣国の南アフリカの病院で2018年2月14日に死去した。65歳だった。

ジンバブエは、大きく変わりつつある。37年間にわたって長期支配してきたムガベ大統領が、去年11月辞任した。チャンギライ氏は、長期政権下で、たびたび対抗馬として出馬。幾度も暗殺や逮捕の危険にさらされながら、〝独裁者〟に抵抗を続け、2008年の大統領選の第1回投票では、ムガベ氏の得票を上回った。ただ、チャンギライ氏の支持者たちが、ムガベ氏側から激しい弾圧を受け、決選投票から撤退を余儀なくされた。翌年、南アフリカの仲介で、連立政権の首相に就任していた。

就任前の野党時代、チャンギライ氏が痛烈に批判していたことがある。

「ムガベ大統領は、国を、中国に売った」

■中国との深い関係

「世界最悪の独裁者」

当時、アメリカのニュース雑誌から、不名誉な称号を与えられたムガベ大統領。1987年の就任以来、国の権力を握り続けていた。とりわけ、ジンバブエが、国際的に注目されたのは、世界史上でも稀に見る、超ハイパーインフレだった。経済政策の失敗から、200万%を超えるインフレ率を招き、「100兆ドル」という紙幣が発行されるなど、国内経済は大混乱に陥った。

当時、ジンバブエは、海外メディアが最も取材しにくい国の一つだった。英BBCなどは、小型カメラでの隠し撮り映像をオンエアしていた。そうした取材方法も検討したが、摘発のリスクもある。いくつかのルートを頼りに、3か月ほどの交渉の末、何とか、正式な取材ビザを取得することができた。

成田からドバイ、ヨハネスブルグを経由して、ジンバブエの首都ハラレに降り立った。(注:今月=2010年3月)

南緯17度。赤道に近いとはいえ、標高は1500メートルを超えるため、爽やかな風を感じる。英国植民地時代の名残で、街並みの一部は、一見、ロンドンの下町風でもある。

さっそく、中心部の繁華街を歩く。ファーストフードから、スーパー、洋品店が建ち並ぶ。表面的には、物が溢れ、活気に満ちているように見えた。超ハイパーインフレの最悪期には、隠し撮りされた、多くの店の棚から商品が消えた映像が、度々放送された。だが、その大混乱期は脱しているようだった。

ところが、商品の値札をよく見ると、USDの文字。自国の通貨、「ジンバブエドル」に代わり、米ドル、ユーロ、南アフリカ・ランドなどの外貨によって取引されているのだ。

「これを見て下さいよ」

人々の暮らしの状況を取材するために、ある家のリビングで待っていると、主婦のアウレさんが、奥の部屋から、大きな段ボール箱を持ってきた。その蓋を開けると、中には、大量の札束。まさに、タンス預金をしていた家だった。

「この紙幣が500億ドルですよ」

50000000000。ゼロが10桁。そうした紙幣があることを写真や映像で見てはいたものの、実物を見ると、一国の政府が、こんな紙幣を作ったこと自体に驚く。

「こんなにあったって、今は何も買えないわ。価値がないんだもの…。せっかく、貯めてあったのに…」

アウレさんは、呆れ顔だった。

「当時は酷かったわ。束でお札を持って行っても、パン一つ買えない時もあったのよ。今は、アメリカのドルを使っているわ。それで問題がないからいいけれどね」

政府などの統計によると、2006年に1000%に達したインフレ率は、07年に4500%、08年2月に、16万5000%、5月に120万%、7月に2億%に達していた。

経済の混乱にとどまらないー。この国の実情は、さらに深刻なものだった。

夕刻の広場に、若い青年たちが集っていた。なかには、酒に酔っている者もいるが、彼らに、率直な気持ちを訊ねたかった。

「自分は、電気技師だったが、今は仕事がないんです」

「私も失業中です。以前の会社をクビになった」

ジンバブエの失業率は、当時、70%、80%とも指摘されていた。人口の、実に8割が、1人1日1ドルという、絶対貧困ラインを下回る生活状態に陥った時期もある。

仕事の問題は、暮らしに直結するが、そればかりではない。彼らには、政権に対する強い不満が募っていた。

「政府がやっていることは、間違っている。発言した後の自由が許されていない。こうして話しても、後が大変だ」

「この国には自由など無く、暴力や殺戮が横行しているんだ」

彼らの発言を聞いて、北朝鮮での取材を思い出していた。もちろん、北朝鮮では、市民がカメラに向かって、政権批判をすることはない。だが、発言の自由がないことへの息苦しさを、カメラがないところで、個人的に語ってくれる人もいた。ジンバブエでは、北朝鮮社会ほど監視体制はないようだが、そうした国家に特有の言論状況なのだろう。

「腸チフスが発生」

取材中、地元新聞の一面トップで、腸チフスの発生が伝えられた。死者も出ているようだった。海外出張中は、常に、その国での新しい情報を得るようにアンテナを張り、もし追いかけているテーマに絡むニュースが入ってきたら、事前の予定をキャンセルしてでも、現在進行形の取材対象を逃さないことが重要だ。

腸チフスが発生した現場は、ハラレ郊外の住宅地だった。こうした取材は、日本での事件、事故取材と同じ、とくかく、できるだけ早く現場に直行し、関係者を辿っていく。近くを何軒か、訪ね歩くと、腸チフスによって、一人の少年が死亡したという情報が入った。その少年宅へと向かう。

「シンバは、私の心の宝物でした…」

この夫妻は、腸チフスで8歳の息子、シンバを、前日に亡くしていた。そうしたなかでも、私たちの取材を受けてくれた。 母は、末っ子のシンバを特別に可愛がっていたという。

説明によれば、突然の発熱、嘔吐、下痢から、すぐに病院に入院したものの、亡くなったという。発熱から、わずか4日間の出来事だった。父親は憤りを隠さない。

「病院に連れて行っても、息子は全く治療を受けられなかったのです」

WHO=世界保健機関によると、ジンバブエでは、この前年、コレラに9万8千人が感染、4千人以上が死亡した。本来なら、それほど致死率が高くない病でも、医療体制の不備から死者の数が著しく多くなっている。1991年に、61歳だった平均余命は、2004年には38歳まで下落。エイズによる死亡者も増加していた。

母は訴える。

「政府には、きれいな水を供給するように訴えたいのです」

自宅の外にある水道を案内してくれた。父が蛇口をひねっても、何も出ない。

「水が出なくなって、3年にもなるのですよ。ひどい状況です」

水はどうしているのか。地域に一つしかないという井戸は、自宅から数百メートル離れた、一般道路から林の中に入ったところにあった。この井戸が、腸チフスの汚染源と見られていた。

井戸に向かう途中、気になったのは、道路沿いの広範囲で、一般家庭からのものと見られるゴミが、山積みになっていたことだ。地域でのゴミの収集もストップしており、衛生状態は極めて悪い。

シンバの家で、取材を終えようとした時、遠い地方の出稼ぎ先から、弟の死を聞いた長男が到着した。彼が現れると、母や姉たちは、声をあげて長男に抱きついた。彼らの泣き声が部屋に長く響いていた…。

インフラ破綻、経済混乱、恐怖政治…。ムガベ政権に対しては、国際社会からも批判が強かった。アメリカやイギリスなどは制裁などを続けていた。だが、姿勢が異なっていたのは、中国だ。

ジンバブエと中国の関係は、1970年代に遡るが、中国経済の成長とともに、一層関与は深まっていた。

首都ハラレ郊外の、ある建設現場を訪ねた。入り口にあるゲートには、提灯が掛けられ、中国のプロジェクトであることが、一目瞭然だった。中国の資金援助によって、国立農業大学の建設が進められていた。

「今すぐ、ここから下りろ!」

中国語訛りの英語が飛び交う。中国人が、作業員に向かって叫んでいた。地元の作業員を、少数の中国人が使っているようだ。作業員を呼び止めて話を訊いた。

「この現場では、監督役の中国人が、現在、8人います」

8人の中国人のもとで、100人以上の地元労働者が働いているという。こちらが訊ねないのに、その作業員は、私たちに不満を告げた。

「給料は2週間ごとに100ドル。これでは、全く足りないよ」

1日わずか700円足らずの給与。しかも、作業は、昼夜を問わず、24時間態勢で進められ、8時間・3交代制のシフトが組まれているという。取材中に、日が沈んだ。建設現場にはライトが点灯したが、全体を照らすほどの光源ではない。これでは、労災が起きても不思議はないだろう。

翌日、建設中の国立スタジアムにも足を運んだ。この巨大プロジェクトの建設を請け負っていたのは、やはり中国企業だった。

中国政府は、ムガベ政権に莫大な援助を続けていると指摘されていた。正確な数字は不明だが、国際シンクタンクなどによると、

「過去3年間で300億円の援助」「経済救済のために約900億円の低利融資」などとの推計がある。

経済面だけでなく、軍事面の支援関係も取り沙汰されている。中国製の武器を載せた、ジンバブエ行きの中国船が摘発された事例がある。これは氷山の一角とみられる。

当時のムガベ大統領、86歳の誕生日パーティーが中国大使館で開催された。両国の親密ぶりは際立っている。

なぜ、そこまで、中国が、この国に関与するのか。狙いの一つは、「資源」と見られている。ジンバブエの政府機関、鉱山開発省を訪ねた。

「鉱物は、このグレイトダイクと呼ばれる場所に多く埋蔵されています」

事務次官は、地図を指しながら、詳しく、自国の資源埋蔵量について説明した。それによれば、ジンバブエでは、50種類以上の鉱物の埋蔵が確認されているという。しかも、その多くがまだ、採掘に至っていない。鉱物のなかでも、とりわけ、産出国が極めて少ないレアメタルが世界的に注目されている。

次官に、中国との関係を訊ねると、極めて肯定的な言葉が並んだ。

「両国の関係は、とても素晴らしいと言えます。中国とジンバブエの関係は緊密になっています。現在、中国企業は、ウラン、プラチナ、金、クロムを主に採掘しています」

国際社会から批判の的になっている、中国による資源ビジネスの実態は、非常に掴みにくい。まして、日本メディアの取材は、許可されないだろうと助言された。

中国の政府系企業は、この地で何をしているのか?

首都ハラレの中心部に本社を構える鉄鋼企業への取材交渉は難航していたが、突然、許可が出た。

ジンバブエに似つかわしくない、ガラス張りのオフィスビルを訪ねた。中国国営の鉄鋼企業が70%の出資比率を持つ、地元との合弁会社である。

中国人の、小柄な鄧社長は、取材を受け入れた理由を、中国企業の悪いイメージを変えたい、と笑顔で話した。

「中国企業は、このエリアに集中しています。青いマークをしているところが私たちの鉱山がある場所です」

まるで、ジンバブエの鉱山を占拠するかのように、採掘場所がマークされていた。鄧社長が明らかにしたのは、これまで公になっていなかった、中国政府系企業による資源開発の全容だった。すでに、100億円以上の投資を実施したという。長期的に大きな利益が期待できると強調した。 ただ、中国だけの利益ではない、と強調した。

「私どもが、ここで業務を展開するということは、自社の利益向上だけでなく、現地の社会が、より発展するために、より良い事業を行っていきたいと考えています。ちょっと喋り過ぎてしまったかな」

鄧社長は、私たちを自宅にも案内した。門から入ると、欧州風の、広い瀟洒な一戸建て。一人娘を中国に残し、妻と二人で赴任してきたという。アフリカでの暮らしにも、徐々に慣れてきたところだった。

「ほとんどの中華料理は、ここで食べられますよ」

特別に中国から派遣されたコック2人が、平日の昼・晩の2食、中華料理を作るという。鄧社長の妻が嘆いた。

「一番不便なのは、しょっちゅう停電することね」

社長は、さらに付け加えた。

「彼女は、買い物中毒なので、中国に住んでいた時のように、ショッピングに行く機会がありませんから」

それでも、二人は、この国での暮らしに満足している様子だった。

翌日、レアメタル鉱山の開発現場への、鄧社長の視察に同行することになった。首都から、およそ400キロ。片道5時間の距離を自らハンドルを握り、1、2カ月間隔で視察しているという。

ハラレを早朝に出発した。鉱山に向かう道路は、意外にも舗装されていた。窓から入る風も爽やかだ。社長の車の助手席で、カメラを構える。

「あれは通信用タワーで、これも中国の会社が建てました」

「彼も中国人です。ケーブルが見えますか?」

現場に向かう途中でも、中国の存在を目の当たりにする。道路、通信などのインフラ整備に、中国が深くに関与しているのかが、よくわかる。

出発してから5時間近くー。正午を過ぎたころ、目指していた「ピーク鉱山」の看板が見えてきた。ゲートには、社長の視察に備えて、多くの作業員が迎えに出ていた。そこが、レアメタルの一つ、クロムを採掘する鉱山だった。出迎えた現地スタッフは、言いにくそうに社長に報告した。

「今朝は3回も停電がありました」

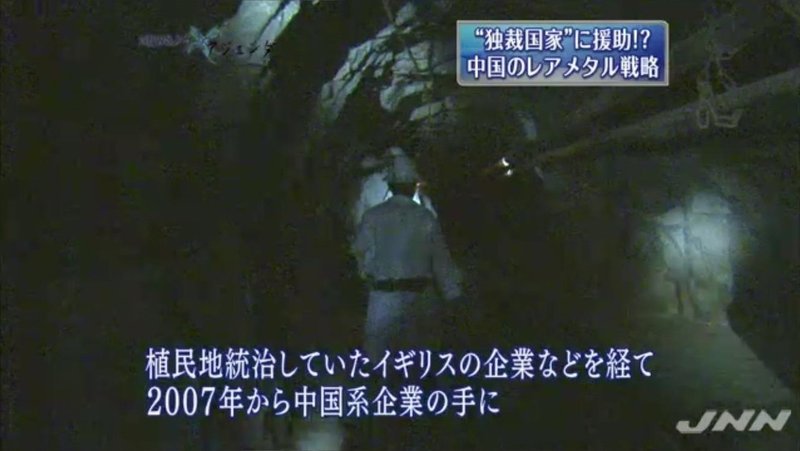

スタッフが鉱山の構造を説明する。イギリス植民地時代に掘られた箇所から、さらに、深く、深く採掘を進めているという。現在の採掘、最先端の現場は、地下1370メートル。東京タワー4塔分の深さだ。

スタッフは、停電によって、リフトが途中で止まり、地下に、長時間閉じこめられる危険性があると、社長に進言した。取材時間は限られている。夕暮れの時刻も迫る。電源の安定を祈るしかなかった。スタッフが何度も、近くの発電所に電話を入れ、ようやく「安定する見通し」との一報が入った。

採掘現場に向かうため、全身、白衣に着替え、ゴーグルを装着する。リフトは、空洞に響く轟音とともに、地下へと下りていく。照明は暗い。一基のリフトを降りて、トンネルのような空洞を進み、さらに、二基目のリフトに乗り継ぐ。どこかが崩れたら、と想像する瞬間、恐怖心も感じる。

リフトを降りると、屈みながらトンネルをくぐり、さらに進むと、そこが採掘現場の最先端だった。ジンバブエの作業員が、重機を操り、壁を掘っていく。激しい音と重機を冷やす水滴。

「クロムが取れるんですよ。質が高いものが」

重機の音に掻き消されないよう、鄧社長は、マイクに向かって、自慢げに語った。こうして採掘されたクロムは、中国はもちろん、欧米、そして、日本にも輸出されているという。鄧社長は、さらなる採掘の拡大を狙っている。

「埋蔵の可能性、採掘の可能性ですか、事務所があった場所一帯、この一帯、全て可能性がありますよ…」

こうした中国とジンバブエの〝蜜月関係〟に、批判的な声は、国内でも挙がっている。ムガベ政権を批判したことから、かつて政治犯として逮捕された男性に接触できた。匿名を条件に、こう話した。

「政府は、中国が出資するのを止めるべきだと思います。中国は、我々の資源を盗んでいる。政府のやることには驚いています」

だが、年々増していた中国の存在感。当時、国営企業50社、民間企業およそ200社が進出、ジンバブエに暮らす中国人は、1万人を超えたと見られていた。こうした状況を、こう批判していたのだ。

「ムガベ大統領は、国を中国に売った」

私たちとの単独会見に応じたチャンギライ首相。当時、ムガベ大統領側と連立政権を組んでいたことから、野党時代ほどの批判の言葉は出なかったが、こう語った。

「中国とはビジネスをしますし、特別扱いはしません。どの国との関係も発展させなければならないと思います。ただ、日本の投資家にとっても、私たちの国には可能性があると思います」

■アフリカ大陸との関係

その後、ジンバブエは、極度の経済混乱から成長を達するまでに回復した。米英日などからの援助も受けている。

一方、中国との関係も深化している。最大の貿易輸出相手国であり、輸入も南アフリカに次いで2位となっている。中国は、莫大なインフラ投資も続けている。こうした深い関係から、今回の政変に、中国が何らかの形で関与したのではないか、という憶測も流れた。

もちろん、中国との深い関係は、ジンバブエに限った話ではない。中国は、アフリカ各地で鉄道整備などインフラ投資を加速させている。ケニアでは、首都ナイロビと港町モンバサを結ぶ鉄道が開通した。習近平国家主席が進める「一帯一路」構想に、アフリカ大陸を組み込んでいる。アフリカ全体の世論調査(AFRO BAROMETER 2014/2015)でも、63%が、中国はアフリカに良い影響を与えていると肯定的な見方をしている。

さて、日本は、と言えば、政府が主導する「TICAD」=アフリカ開発会議の第7回会合を、2019年に横浜で開催する予定だが、アフリカ大陸との関係を、官民挙げて、より一層深めていきたい。巨大市場の可能性を秘めた〝最後のフロンティア〟という経済的な側面だけではない。直接的な利益につながらなくても、サハラ以南の人々が抱える深刻な貧困問題などに、どう貢献できるのか、国際社会における〝ニッポンの在り方〟が問われているのではないだろうか。