The Standard Joe / Joe Henderson

今回取り上げるのはテナーサックス奏者Joe Hendersonのリーダーアルバム「The Standard Joe」

テナー、ベース、ドラムスのトリオ編成による演奏です。

ts)Joe Henderson b)Rufus Reid ds)Al Foster

1991年3月26日NY録音

イタリアのRedレーベルから同年にリリースされました。

Joe Hendersonにとって次なるステップへの足掛かりになった作品です。

1)Blue Bossa 2)Inner Urge 3)Body And Soul(Take1) 4)Take The A Train 5)Round Midnight 6)Blues In F (In’n Out) 7)Body And Soul(Take 2)

誤解を恐れずに言うならば、Jazz演奏に於いてその楽器の良さやプレイヤーの個性を存分に引き出す演奏フォーマットはベーシスト、ドラマーを従えたトリオ編成です。ピアノトリオに代表され、ギタートリオしかり。サックス奏者もトリオ編成が可能ですが、行うには十分な音楽性をたたえたプレイヤーでなければなりません。何しろコード楽器が不在のためにサックスのラインからコード感を確実に出せるハーモニー感が備わっている、演奏するメロディラインからリズムをしっかり聴かせる事が出来る、ベーシストとドラマーを音楽的に牽引する能力がある、同時に両者のプレイを踏まえつつインタープレイが出来るセンスを持つ、あと個人的にはサックスの音色やニュアンスに魅力がある事が条件になります。

「The Standard Joe」を語る前にサックストリオの名盤を何枚か挙げてみましょう。

まずはSonny Rollinsの「A Night At The Village Vanguard」

1957年11月3日NYC ts)Sonny Rollins b)Donald Bailey, Wilbur Ware ds)Pete La Roca, Elvin Jones

素晴らしいテナーの音色、これぞレイドバック!というリズム感、究極小粋な”鼻唄”感覚のスインギーなソロ、Rollins絶好調です。

John Coltraneの「Lush Life」A面3曲のトリオ編成も素晴らしいです。

1957年8月16日NYC ts)John Coltrane b)Earl May ds)Art Taylor

Rollinsに比べると構築的なアドリブソロを展開していて、この頃から求道的なテイストを感じます。構築的であるからこそ後年Coltraneには幾多のフォロアーが現れたとも言えるでしょう。

ドラマーElvin Jonesのリーダー作でJoe Farrellをフィーチャーした「Puttin’ It Together」

1968年4月8日NYC ts,ss,fl)Joe Farrell b)Jimmy Garrison ds)Elvin Jones

Elvinが盟友Coltrane没後に組んだテナートリオ、Coltrane役に選ばれたのは当時新進気鋭のマルチリード奏者Joe Farrellでした。Coltrane Likeではありますが独自のカラーを持ったプレイヤーです。以降の活躍には目覚しいものがありました。

サックストリオはテナー奏者だけの特権ではありません。

アルトサックスの名手Lee Konitzの代表作でもある「Motion」

1961年8月29日NYC as)Lee Konitz b)Sonny Dallas ds)Elvin Jones

クールな中にも大変にホットなジャズスピリットを湛えたKonitzの、ワンアンドオンリーなソロが聴けます。全曲有名なスタンダードナンバーが収録されていますが、いずれもが半世紀以上経過してもなおフレッシュさを失っていません。そしてどのソロも各々の曲目の代表的な演奏と言えます。Elvinの的確なサポートがこの作品の品位を高めています。

ベーシストDave Hollandのリーダー作でアルト奏者のSteve Colemanをフィーチャーした作品「Triplicate」

1988年3月NYC録音 as)Steve Coleman b)Dave Holland ds)Jack DeJohnette

個性的(変態的?)アルトのColemanをHolland、DeJohnetteの二人が驚異的なリズムでサポートしています。

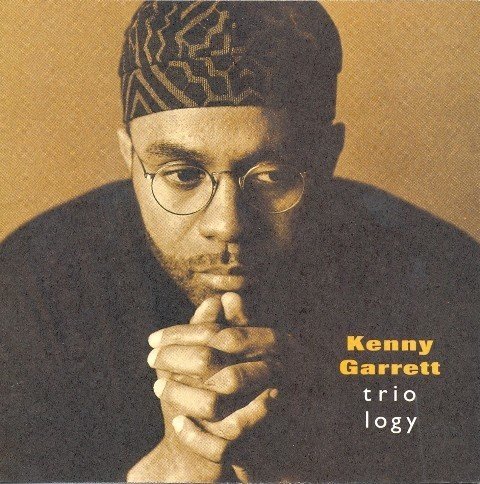

現代ジャズシーンに欠かせないアルト奏者の一人、Kenny Garrettのサックストリオ作品「Triology」

1995年リリース as)Kenny Garrett b)Kiyoshi Kitagawa, Charnette Moffett ds)Brian Blade

Sonny RollinsとJoe Hendersonに捧げた作品だけあってテナーと見紛うばかりの演奏。でもサックスの音色は超個性的ながら間違いなくアルトサックスそのものです!このバランス感にやられてしまいました。

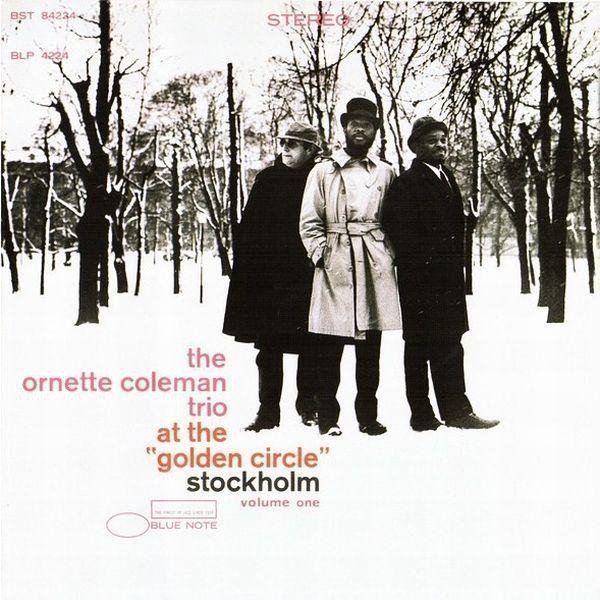

もう一作番外編?としてThe Ornette Coleman Trio「At The “Golden Circle”Stockholm 1&2」1965年12月3,4日 Stockholm as)Ornette Coleman b)David Izenzon ds)Charles Moffett

以前はさっぱりこの演奏がワカリマセンでした(汗) Ornetteだけが出せるアルトの音色、フレージングやソロの展開の自由さ、捉われのなさ加減、僕の耳は最近やっとこの演奏に追いつけるようになりました。

The Standard Joeに話を戻しましょう。

ジャズファンの方なら耳にしたことがある話かも知れません、「Joe Hendersonの生音は小さい」と。レコーディングされた彼のテナーの音はあれだけ太くてゴリゴリとしており、音の輪郭もはっきりしているのに本当?と思う方もいらっしゃるでしょう。この話は都市伝説ではなく真実、いわゆる「マイク乗りの良い音」の典型的なケースで、黒人サックス奏者に多いのですが、オープニングの狭いマウスピースに薄めのリードを使い、「フッ」と吹いてアンブシュアを極力ルーズにしてマウスピース、楽器の美味しい倍音成分をしっかりと鳴らしている奏法なのです。他に該当する代表的なサックス奏者がアルトのCannonball Adderleyです。Johnny Hodges、Benny Carterもまたしかり。

因みにJoe Henの楽器セッティングはマウスピースがSelmer Short Shank(Long Shank使用時も有り)オープニングEにリードはLa Voz Med.Soft、サックス本体はSelmer Mark6 シリアル5万6千番台です。アンブシュアですが、デビュー当時から口ひげあごひげをたっぷりとたたえた口まわりですので、その詳細は謎に包まれています(笑)

この作品のドラマーは音量を小さくタイトに且つダイナミックに叩けるプレイヤーの代表選手Al Foster、Joe Henとのコンビネーションは完璧です。

以前ブルーノート東京にJoe Henderson Trioの演奏を聴きに行きました。メンバーはベーシストにGeorge Mratz、ドラマーにJeff ”Tain” Wattsでした。Jeff WattsはMarsalis兄弟やMichael Breckerと演奏できるストロング音量爆発タイプの演奏を信条としています。演奏中によく動くことでサックスのベルがマイクロフォンからしばしば離れてしまうJoe Hen、演奏が盛り上がれば盛り上がるほどオフマイクになり、Jeff Wattsも大暴れ状態、爆音にかき消されてテナーの音は全く聞こえませんでした(涙)

ベーシストRufus Reidも大変にタイトなプレイ、音色も生音に近いサウンドなのでAl Foster同様Joe Henを小さな音で大きくサポートしています。

1曲目トランペッターKenny Dorhamの代表曲Blue Bossa、Joe Henは彼の初リーダー作「Page One」でやはり1曲目で演奏していますが、ここでの成熟ぶり、変貌ぶりと言ったら!!

自由奔放とはまさにこの事を指すのでしょう。リズミックなサックスアカペラのイントロから始まりますがシンコペーションを上手く活かしたメロディープレイです。ソロもメチャイケてます!ストーリーの意外性はWayne Shorterにも通じるところがありますが、Joe Henの方がより「ジャズ」を感じさせます。トリルを駆使した「Joe Henフレーズ」はとてもインパクトがあります。

今はなき六本木Pit Innに1987年、オルガン奏者のKankawa TrioフィーチャリングJoe Hendersonを聴きに行きました。ライブ終演後にJoe Henに話し掛けてみましたが、小柄なJoe Henとても高いテンションで早口に対応してくれました。「初めましてジョー、僕もテナーサックスを演奏しています」と話すと「ああそう、じゃあ今度僕にレッスンをしてくれるかい?」「?…あなたが僕にレッスンをしてくれるのではなく、僕があなたにですか?」「そうだよ!お願いします!」と彼流の初対面のジョークなのでしょう、やられました(笑)

2曲目はJoe HenのBlue Note Labelへの3作目のリーダー作の表題曲、ベースもメロディユニゾンの難曲Inner Urge。テーマ自体がJoe Henフレーズのオンパレードの名曲です。イヤ〜この演奏もカッコいいです!

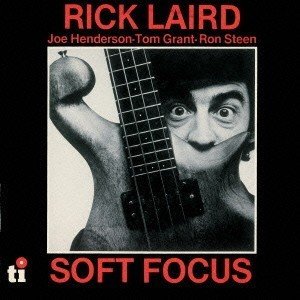

John McLaughlin Mahavishnu Orchestraに在籍していたベーシスト、Rick Lairdが自身のリーダー作「Soft Focus」でJoe Henを迎えて同名曲をOuter Surge(ダジャレの一種ですね)と言うタイトルで録音しています(1976年12月10.11日)。こちらは異種格闘技的なセッションですが、Joe Henはいつもの様にマイペースで素晴らしい演奏を繰り広げています。

それにしてもJoe Henのタンギング、タイムの素晴らしさ、楽器のコントロールの的確さ。人から聞いた話ですが、Joe Henが夜中ギグから家に帰ってくると演奏のままのハイテンション、休むことなくそのまま朝まで練習するそうです。きっと「ファック!今日はあそこがダメだった、出来なかった。悔しい!」とか言いながら。練習の鬼でないとこんなSuper Human Beingのような演奏が出来る訳がありません。

3曲目はスタンダードナンバー、テナー奏者のバラードプレイ・ショウケースBody And Soul。7曲目にTake2も収録するほどのお気に入り、もの凄いクオリティの演奏です。

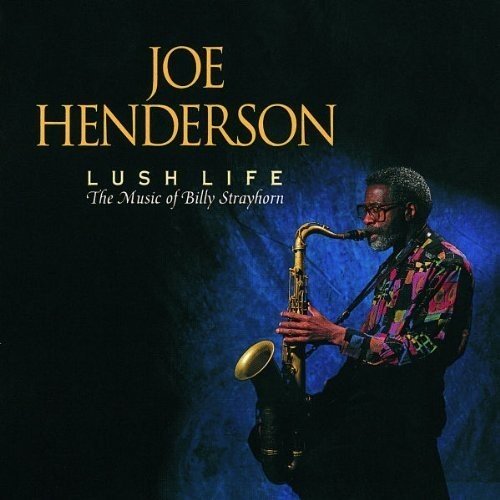

4曲目はJoe Henが取り上げる事自体が意外なBilly Strayhornの名曲Take The A Train。これまた素晴らしい演奏です!「おいおい、君の褒め言葉のボキャブラリーには素晴らしいしか無いのかい?」と言われても仕方ありません、本当に素晴らしいのです!!曲という題材があってそれを元にストーリーを語って行く、落語のお題をしっかり膨らませて行く作業と同じ次元ですね。Joe Henフレーズ、ワールド、歌い回しがTake The A Trainの曲想と見事に有機的に反応しています。

推測するにここでの選曲が功を奏したことにより、Joe Henは1991年9月3~8日録音、翌1992年Verve LabelからBilly Strayhorn特集であるLush Life : The Music Of Billy Strayhornをリリース、同年Grammy賞Best Jazz Instrumental Performance, Soloistを受賞するという栄誉に輝き、「通好みのテナーサックス奏者」が一躍ジャズ界を代表するテナーサックス奏者に変貌しました。そしてその後Verveから名作を立て続けに発表する事になります。

5曲目はJoe Henオハコのバラード、Round Midnight。The Lighthouseのライブ盤や日本公演のライブでも演奏しています。

Joe Henの音色、吹き方とこのバラードが絶妙にマッチしていると思います。こちらでもまた名演奏が生まれました。

6曲目は自身のBlue Note2作目のリーダー作「In’n Out」からの表題曲。Joe Henならではの凄いメロディラインの曲です。

Blues In Fということですが、これまたJoe Henらしいトリッキーなイントロ〜エンディングが付け加わっています。当CD最速の演奏、物凄〜くカッコいいです!スピード感、スイング感、ソロの構成、ベースとドラムスとのコンビネーション、完璧です!!Al Fosterが曲が終わってからも曲中でプレイしたフレーズを名残惜しそうに(?)まだ叩いているのが印象的です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?