イントロデューシング・ウェイン・ショーター

ウェイン・ショーター59年録音作品『イントロデューシング・ウェイン・ショーター』を取り上げましょう。

録音:1959年11月9, 10日

スタジオ:ベル・サウンド、ニューヨーク

プロデューサー:シド・マッコイ

レーベル:ヴィー・ジェイ

ts)ウェイン・ショーター tp)リー・モーガン p)ウィントン・ケリー b)ポール・チェンバース ds)ジミー・コブ

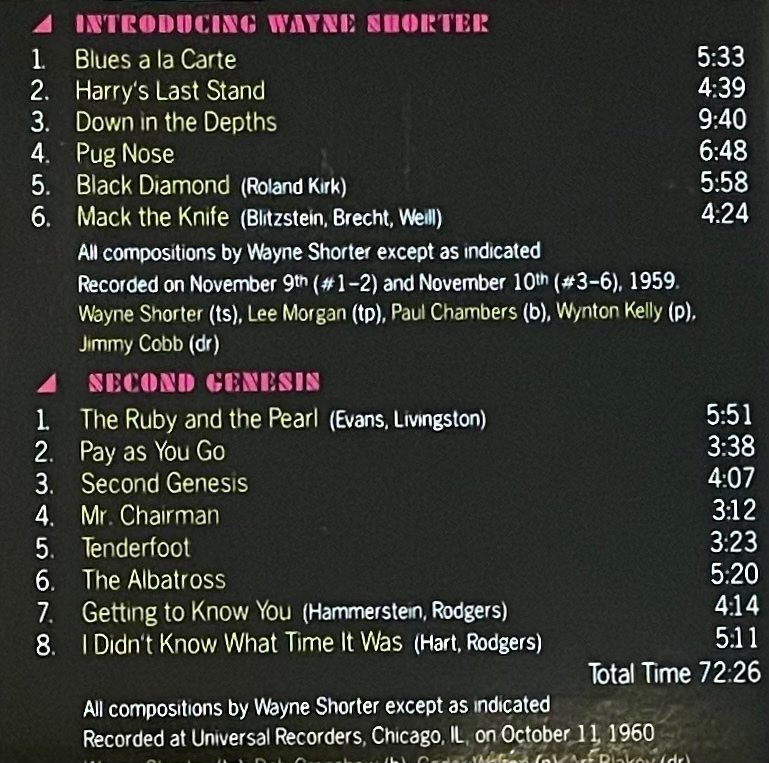

(1)ブルース・ア・ラ・カルト (2)ハリーズ・ラスト・スタンド (3)ダウン・イン・ザ・デプス (4)パグ・ノーズ (5)ブラック・ダイアモンド (6)マック・ザ・ナイフ

本作は独自の音楽性、常にオリジナリティを発揮するワン&オンリーなテナーサックス奏者、ウェイン・ショーターの初リーダー作に該当します。

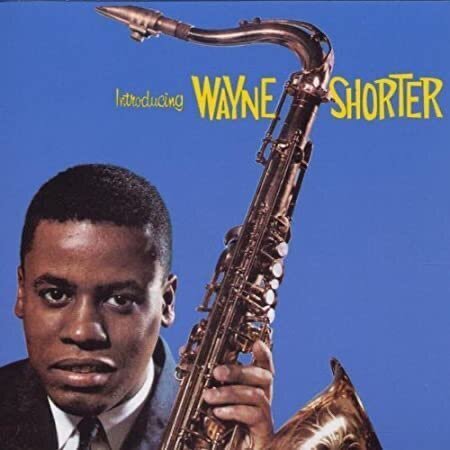

ジャズ界期待のニューカマーの処女作に相応しいのでしょうか、真新しいセルマー社製のテナーを携え、こちらを見つめるショーター、飾り気のないシンプルな青地ジャケットには寧ろインパクトを覚えます。

以降激動の60年代をアート・ブレイキー・アンド・ジャズ・メッセンジャーズ(JM)、マイルス・デイヴィス・クインテット(MDQ)、ウェザー・リポート(WR)と言ったシーン最先端のバンドに参加し、音楽性を確実に膨らませながら、しかしマイペースさを何処かに潜ませ、音楽に臨んで行きました。

この自分流は強過ぎたり、独りよがりが目立つと共同作業としての音楽が成り立ちませんが、ショーターの場合はバランスの取れた、一貫して周囲への気遣いを怠らない振る舞いを見せています。リーダーから、共演者から愛されるキャラクター故なのでしょう。

本作の内容に触れる前に、バンド遍歴の流れをざっと辿ってみましょう。

JMでは59年から64年まで在籍し音楽監督を担当、3管編成のバンドを纏めつつ自身のフレッシュなインプロヴィゼーションで演奏をリードし、斬新なオリジナル曲を多数提供、JMの代表作と言える名盤を多く残し、全盛期のバンドを支えています。

バンドのムードメーカーだったショーター、ブレイキーは彼のプレイは勿論、人柄もお気に入りだったそうですが、マイルスに引き抜かれる形で脱退する際は、ブレイキーさぞかし落胆した事と思います。その後のJMの混沌ぶりから伺うことが出来ます。

MDQではリーダーの片腕となり、JMの進化形となるオリジナルを多数提供し、マイルス自身も彼の音楽性に惚れ込んでいたからでしょう、積極的に彼の楽曲を採用したので、ショーターのリーダーバンドと感じさせるほどにカラーを表しています。64年から70年まで在籍しました。

71年から始まるWRではコ・リーダーのジョー・ザヴィヌルと分かち合う形で楽曲を提供していました。個性の発露が時として強すぎるショーターの楽曲と、アカデミックさを持つザヴィヌルのナンバーとは、大変良いバランスを得て、アルバム内でブレンドしています。

その活動に専念したかの如く、WR在団中ショーターのリーダー作は74年にミルトン・ナシメントをフィーチャーした名作『ネイティヴ・ダンサー』を発表するに留まります。

ここではナシメントの楽曲と音楽性が絶妙に混ざり合い、聴く者を音楽の桃源郷に誘うかの如き素晴らしさを提示しています。端的に述べればブラジル音楽とショーター・サウンドの融合、WRでは表現しきれない音楽をエキストラとして表出させたと解釈しています。

15年にも及ぶWRでの活動が解消し、まるでそれまでの呪縛から解き放たれたかの如く、再びリーダー・アルバムを発表し始めます。

60年代もブルーノート・レーベル(BN)から、ショーターは素晴らしいリーダーアルバムを続々と、MDQと並行した形でリリースしていましたが、その再来を感じさせます。

WR以降に彼が表現する音楽は”ウェイン・ショーター・ミュージック”とカテゴライズされるべきでしょう、エグイまでに個性を表現し、尚且つ様々な音楽が渾然一体となったワールド・ミュージック、Jazzという範疇には到底収まりきれません。

個人的に60年代BN諸作がモダンジャズのエヴァーグリーンとして、ジャズファンはもちろん、ジャズミュージシャンを志す者への必聴作と捉えています。

ショーターのリーダー作全てに言える事ですが、音楽は常に彼のカラーを発揮しつつ、その時々のシーンの傾向を少なからず反映させています。

同じくBN所属のピアニスト、アンドリュー・ヒルのように時流には全く流されず、常に自身の音楽を邁進させたミュージシャンも存在しますが。

レーベルのカラーやプロデューサーのオファーもあったでしょう、本作でのハードバップの範疇にあるオリジナルは50年代末の雰囲気を表出しています。後年次第に濃くなるショーター色を感じることは出来ません。共演者全員がまさしくハードバッパーゆえのサウンドですが、プレイに関してはショーター一人が異彩を放ちます。

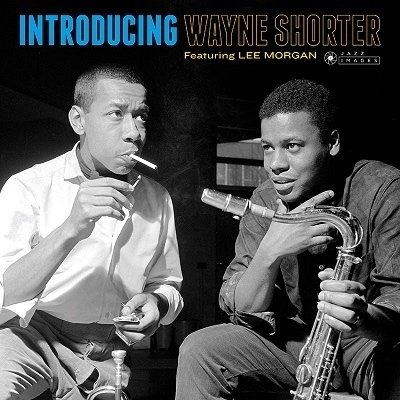

ここではジャズ・メッセンジャーズの盟友リー・モーガンに加え、当時のマイルス・クインテットのリズム・セクションであるウィントン・ケリー、ポール・チェンバース、ジミー・コブを迎え、オリジナルやクルト・ワイルのマック・ザ・ナイフを取り上げています。

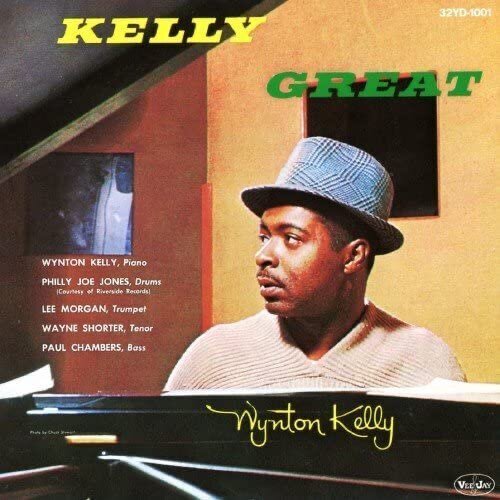

本作録音の3ヶ月前、8月12日にウイントン・ケリーのリーダー作『ケリー・グレート』が同じヴィー・ジェイ・レーベルで録音されました。意外にもショーター26歳での初レコーディングに該当します。

ドラマーがフィリー・ジョー・ジョーンズに変わっただけの同一メンバー、ここでも彼は2曲オリジナルを提供しています。

本作『イントロデューシング〜』よりもバンド全体が寛いだ雰囲気の中で、ショーターは全曲で斬新なアプローチを展開しており、時折ユーモラスさまでも感じさせますが、初レコーディングにしてこの風格です。

自身がリーダー時にはバンド全体の演奏に責任を持たなければなりませんが、サイドマンでは、寧ろ自分のプレイだけを気軽に楽しむことが出来ます。リラックス振り全開、本領発揮と言えましょう。それだけにケリーを始め共演者の表現する内容、方法に大いなる違いを感じてしまいます。

それでは本作の楽曲に触れて行きましょう。

1曲目ブルース・ア・ラ・カルト、ミュート・トランペットとテナーのユニゾン、続くトランペットのバックリフを携えたテナーのフィルインソロが加わる、21小節から成る変形フォームのブルースです。メロディラインは比較的オーソドックスですが、奇数小節を含んだ構成、コード進行には撚りが効いています。

テナーサックスの音色が特徴的です。抜けきらないこもった成分をコアとし、黒人サックス奏者に例外なく聴かれる漆黒の質感、木管楽器的な響きと強力な雑味、アンブシュアのルーズさに起因する上の音域での音割れ、彼の個性とも言えますが、辿々しさを感じさせるタンギングによる発音には、レイジーさが漂います。

吹いているライン自体はコード進行を巧みにくぐり抜けながら、ショーター独自のモチーフが合わさった、一聴彼の演奏と判断出来る個性を表出しています。

後年聴かれる彼のプレイのエッセンスが、この時点で十分に確立されています。

リズムセクションの繰り出すビートには心地よさを感じますが、コブはどうも曲のフォームを理解せずドラムを叩いているように聴こえます。

変則的なフォームの楽曲であれば、コーラスのアタマや曲中の要所にアクセントを付け施すのがドラマーの役目ですが、殆どのコーラスのアタマにアクセントは無く素通りし、メトロノームの様に只管シンバル・レガートをプレイしています。

作曲者ショーターが敢えてコーラスのアクセント付けをしないで欲しいとリクエストしたのかも知れませんが、そのような必然性を感じるナンバーでは無いので、コブのコーラス・ロスト説を採用したいと思います。

モーガン、ケリー、チェンバースと流暢なソロが続き、ラストテーマは最後の4小節が繰り返されてFineです。

2曲目ハリーズ・ラスト・スタンド、こちらもブルースナンバーですが、トラディショナルな12小節形式にイントロが施されています。メロディの合間にフィルインを入れるケリーのプレイに彼らしさが表れています。

テーマのメロディを受け継いでショーターのソロが開始されます。

間を活かしつつフレーズを繰り出しますが、自ら吹いたラインにインスパイアされて、新たなアイデアが湧いて来る流れを感じることが出来ます。オーソドックスな中にも他には無い斬新なアプローチ、語り口が聴かれます。

短くソロを終え、モーガン、ケリーと同様にショートソロ、テナーとドラムとの4バースが2コーラス、その後ドラムソロが2コーラス行われてラストテーマへ。イントロが再使用されアウトロとして演奏されます。

3曲目ダウン・イン・ザ・デプス、ホーンズによるメロディと、受けるリズムセクションとのコール&レスポンスから成る主題部、サビではいかにもハードバップ的なメロディが演奏されます。

ショーターのソロはアイデア満載で好調ぶりを感じさせますが、それにしてもリードが硬そうです。この頃はリコの4番、マウスピースもオットーリンク、オープニング10番と猛烈に広く、ベニー・ゴルソン、ウィリス・ジャクソン、エディ”ロックジョウ”デイヴィス、ジョー・ロヴァーノ達が同じくハードなセッティングの豪快テナー奏者です。

その後ケリー、モーガンとソロが続き、ラストテーマに繋がりますが、その際不自然さを伴うため、確認したところテープ編集を施した形跡がありました。ドラムソロをカットしたと推測できますが、この頃の編集技術では致し方ありません。

4曲目パグ・ノーズ、1〜3曲目が連続してアップテンポであったため、ミディアムテンポにはホッとさせられます。

ベニー・ゴルソンが在籍していた頃のJMの楽曲をイメージさせられます。仮にブレイキーがドラミングしていたならば、随所にナイアガラ・ロールのフィルインが入り、些か喧しいでしょうが(笑)、バンドがさぞかし活性化された事でしょう。

ショーターのソロは曲調に合致したテイストを表現し、中音域で8分音符を中心に用いているので、豊かな音色の魅力も堪能できます。

続くモーガンはいつもの語り口でスタイルを明確に表しています。ショーターとは以降もJMやモーガン自身のレコーディング等で頻繁に共演し、良いコンビネーションを聴かせます。

61年1月JMで来日の際に、ホテルの部屋で二人して良く練習をしていたそうです。

原信夫とシャープス・アンド・フラッツがその際共演した映像が残っていますが、原さんがショーターのテナーの音を間近で聴き、彼と同じオットーリンク・マウスピース10番、リードにリコ4番を使い始めたと推測しています。

またリード・トランペットの森川周三氏がモーガンにトランペットのミュートを貸したところ、そのまま返ってこなかったという逸話も耳にしました。

続くケリーのソロは、スインギーで耳に心地よく響きますが、どこを切っても同じ金太郎飴状態、ショーターのアプローチとはある意味真逆です。魅力的なピアノタッチ、コロコロと転がるような流麗なフレージングですが、どこか箱庭の中の出来事の様に聴こえます。お互いに音楽的な同一性を感じなかったのでしょう、以後共演する事はありませんでした。

5曲目ブラック・ダイアモンドはアップテンポのスイング・ナンバー、ウイキペディアではショーターの作曲となっていますが、私の持っているEU盤CDには何とローランド・カークのナンバーと記載されています。興味があったので真偽の程を確かめてみました。

カークの代表作である65年1月録音の代表作『リップ・リグ・アンド・パニック』に、同名曲は収録されています。因みにカークのオリジナルではなく、カナダ出身のピアニスト、ミルトン・シーリー作曲のナンバーです。

そもそものカークの活動時期ですが、初レコーディングは56年11月に成されているものの、以降は無く、本格的なレコーディングは60年7月から、本作『イントロデューシング〜』が録音されたのは59年11月、この当時ショーターとカークに交流があったかまでは分かりません。

カークのブラック・ダイアモンドは3拍子で演奏され、リリカルで哀愁を感じさせるメロディを持ったナンバーです。ショーターの方は早いテンポの4ビート・ナンバー、旋律に似た部分を見出すのは難しく、寧ろ同一性は見受けられず、同名異曲と捉えて間違いなさそうです。

事務的に楽曲を検索したレコード会社のスタッフによる、単なる誤記と解釈しました。

こちらはハードバップ的なキメが多く用いられ、ハーモニーが施されたパートからテーマへ、主旋律を吹くのはトランペット、テナーが対旋律を演奏します。本作中最も凝った構成、コード進行の流れも複雑ですが、ショーターのウネウネとしたソロは次第に熱を帯び、ジョン・コルトレーン・カルテットのマッコイ・タイナーの如く、ケリーが珍しくバッキングの手を暫し止める場面もあり、他曲では聴かれないアプローチで、スリリングに進行します。

モーガンもショーターに影響を受け熱いソロを展開します。ケリーのソロ後ラストテーマへ、この曲が作品冒頭に配されても良かったと思います。

6曲目マック・ザ・ナイフ、本作唯一のスタンダードナンバー、かなり速いテンポ設定です。ベースのウォーキング・イントロからテーマへ。

本曲のテナーサックスによる演奏は、ソニー・ロリンズの『サキソフォン・コロッサス』の演奏が高名で、私もどちらかと言えばそちら派です。

敢えてロリンズ色を払拭すべくの速い演奏、そしてオクターヴ上げたメロディ奏なのかも知れませんが、曲想にどうもそぐわ無く聴こえます。フロント陣は「ささっと」ソロ演奏をこなした感があり、作品中最も短い演奏時間のテイクになりました。

プロデューサーの発案による、一曲スタンダードナンバーがあった方が良いだろう的な采配と感じましたが、メンバーはあまり選曲に乗り気では無かったように思います。

それでもショーターならではのニュアンス、アーティキュレーションが、曲の持つ雰囲気を異なった次元に運んでいると感じます。

メンバー全員のソロ後、ショーターとコブの8バースが始まりますが、3コーラス目の冒頭ショーターが、かなりのオフマイクでのプレイになります。その後次第にマイクに近づき元に戻りますが、何かマイクの前を離れざるを得ない出来事があったのでしょうか。

ラストテーマはショーターの歌い回しに別なテイストが加わり、妖艶ささえ覚えます。エンディングはアカペラによるテナーソロ、ここで聴かれるフレージング、音色にはプレスティッジ・レーベル時代のコルトレーンのテイストを感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?