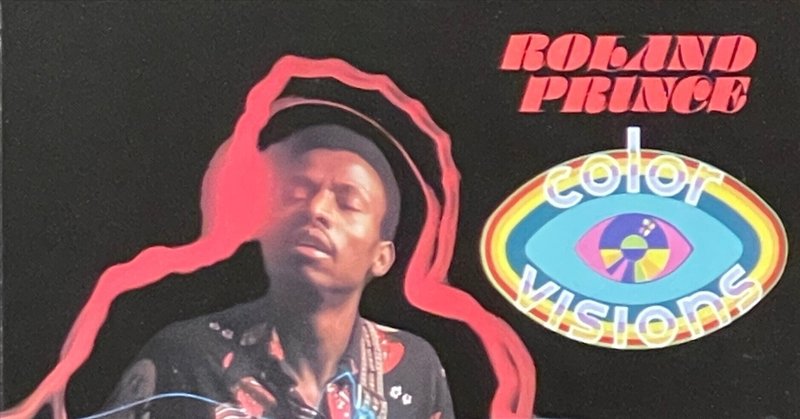

カラー・ヴィジョンズ/ローランド・プリンス

ギターリスト、ローランド・プリンスの76年初リーダー作品『カラー・ヴィジョンズ』を取り上げましょう。

リリース:1976年

レーベル:ヴァンガード

(1)サンバ・デ・ユニティ (2)アイアン・バンド・ダンス (3)レッド・パール (4)ジャイアント・ステップス (5)アルドン・B (6)エディ・A (7)ジュヌヴィエーヴ

(g)ローランド・プリンス (tp)ランディ・ブレッカー on2 ヴァージル・ジョーンズ on3,5-7 (fl)ジョー・ファレル on1 (ts, ss)フランク・フォスター on3-7 (p)ジョン・ヒックス on2 (key)ケニー・バロン on1,3-7 (b)バスター・ウィリアムス on1 ボブ・クランショウ on2-7 (ds)アル・フォスター on1,3,5,6 エディ・ムーア on2,4,7 (steel drums)アート・ジャルダン (perc)トーマス・ニコラ on1 アル・チョーク on2-7

プリンスは46年8月27日西インド諸島東部アンティグア島生まれ。幼少時にピアノ、ギターを始め、19歳の時にカナダのトロントに移住します。

69年にニューヨークに進出し、スタンリー・タレンタイン等と演奏活動を始めた模様で73年ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルに出演しますが、詳しいデータが残されておらず、誰のバンドでのパフォーマンスなのかが分かりません。

翌74年7月にエルヴィン・ジョーンズのリーダー作『ミスター・サンダー』のレコーディングに参加するので、ひょっとしたらエルヴィンのバンドであったかも知れません。

現代はネットワークが発達しあらゆる情報を即座に、詳細に入手する事が可能ですが、プリンスに関してはまるで情報操作が成されているかの如く、データを入手するのが困難です。

僅かに残されている情報から、70年代初頭にジョニー・ハートマン、ロイ・ヘインズ、シャーリー・スコット、ラリー・ウィリス等のレコーディングに参加します。

才能がありながらも仕事に恵まれず、本人も控え目で売り込みが苦手な性格だったのでしょう、そんな彼をエルヴィンが見い出し世に知らしめたと言って良いと思います。

元々エルヴィン自身もギターを演奏し、ギタリストと演奏する事に興味を持っていました。

76年日本が誇るギタリスト、川崎燎氏がエルヴィン・バンド在団時のコンサートでは、彼のソロギターをフィーチャーするコーナーを設けていたほどでした。

プリンスのジャズシーンへの参入はエルヴィンのバンド、ジャズ・マシーンでのレコーディングやコンサートに勤しんだ事に始まります。

チャーリー・クリスチャン、ウエス・モンゴメリー、ジョージ・ベンソンらジャズギターの王道を行くプレイヤーの流れを汲むプリンスのスタイルは、シングルトーンを主体としてラインを組みつつ、用いるスケール、テンションに独自のセンスと知性を感じさせます。

強力なピッキング、リズムがつんのめったタイム感と、どこか朴訥としたテイストには彼ならではの個性が表れます。

前述の『ミスター・サンダー』を筆頭に、矢継ぎ早にエルヴィンのリーダー・アルバムに参加します。75年『ニュー・アジェンダ』、76年クラーク・テリー、ジェームズ・ムーディ、バンキー・グリーン等をフロントに迎えた『サミット・ミーティング』、78年ジャズ・マシーン傑作の1枚『リメンブランス』、『エルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーン』『ライヴ・イン・ジャパン・1978:ディアー・ジョン・C』『エルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーン・ライヴ・イン・ジャパン Vol.2』

一般的に自己主張の強いジャズミュージシャンですが、エルヴィンは比較的穏やかな性格のメンバーをチョイスする傾向がありました。彼の音楽に従順に適応するタイプのプレイヤーです。

歴代のメンバーを見回すと、過度の飲酒やドラッグを使用するミュージシャンを採用しなかったように感じるのですが、もちろん例外もあり、マイルス・デイヴィスに認められ、ウェイン・ショーターの後釜で絶頂期のマイルス・バンドにわずか18歳で参加したテナーサックス奏者、スティーヴ・グロスマンはエルヴィンの大のお気に入りだったそうです。確かに音楽的合致度が半端ありませんでした。

『ミスター・サンダー』のフロントはグロスマンのワン・ホーンでしたが、エルヴィンのマネージングも担当した奥方のケイコさんが我が強く、生活態度の良くないグロスマンを避けていたという話を耳にした事があります。

プリンスは60年代のジャズシーンに全く登場する事なく、不遇の20代を過ごしましたが、ギタープレイの精進を怠らず、作曲やアレンジを学習し続け、それらが本作で開花したと言って良いと思います。

特に作曲に関して才能に恵まれ、本作で佳曲を幾つも披露していますが、『ミスター・サンダー』『ニュー・アジェンダ』両アルバム収録、生まれ故郷をタイトルにした名曲アンティグア(アンチ・カリプソ)は彼の代表曲、エルヴィンの重要なレパートリーであった他、70年代はありとあらゆるジャズミュージシャンに演奏されたのでは、とまで推測出来るほどにヒットしました。

アンティグアはカリプソの軽快なリズムの上でマイナー調に始まり、サビではメージャーに転調するコード進行とリズムのキメ、ブレーク、口ずさめるキャッチーなメロディを有し、ジャズマンが書いたオリジナル中、抜きん出た名曲であると信じています。

エルヴィンのドラミング・テイストと見事なまでに合致し、躍動感のあるビートと独自のグルーヴからなるフィルイン、カラーリングによる表現はエルヴィンの音楽性そのものとまで断言出来ます。

プリンスはアルバムのプロデュース力も感じさせます。選曲、収録曲のアレンジ、フィーチャーする楽器の采配の妙、リスナーとのスタンスをしっかり取りつつ、聴き甲斐のある構成を持たせながら楽曲をレイアウトしています。

ジョン・コルトレーンの代表曲にして、あらゆるジャズマンの課題曲の一曲であるジャイアント・ステップス、フランク・フォスターの無骨なまでに極太な音色を湛えたテナーソロをフィーチャーし、プリンス自身も巧みなアプローチを展開しています。

プリンスはかなりナイーヴなパーソナリティの持ち主でした。エルヴィンのバンド在団中に支障をきたし、脱退する事になりました。

当時は音楽活動さえも断念したかの状況でしたが、その後は断続的に演奏活動を継続しました。2016年7月15日に69歳の生涯を閉じます。

エルヴィンは後釜にやはり実直なタイプのギタリスト、マーヴィン・ホーンを採用しました。彼は83年まで在団した模様で、メンバーの一員として来日を果たし、その時ジャズ・マシーンでレコーディングも行いましたが、残念ながらプリンスほどの個性派ではありませんでした。

それでは収録曲について触れて行くことにしましょう。

1曲目プリンス作のサンバ・デ・ユニティ、シンコペーションを伴った美しいメロディとジャジーなコード進行が、ゆったりとしたサンバのリズムの上で軽やかに奏でられる名曲です。

アンティグア同様に多くのジャズマンに愛奏されたナンバーです。

彼の故郷である西インド諸島の雰囲気をイメージしているのでしょう、望郷の思いと長閑さがブレンドしています。この曲のみベースはバスター・ウィリアムスが担当します。

トライアングル、シェイカー等パーカッション使用の味付けが実に効果的、ゴージャスさが半端なく表出されます。テーマの前半はギター、繰り返し時にはフルートが加わりサウンドに厚みが生じます。

ソロの先発はプリンス、使用するグレッチのセミアコ・ギターの音色特性を活かした素晴らしいトーンです。転調するコード進行に於いて相応しい、若しくは意外性のあるスリリングな音の選択や16分音符の連続に彼の個性と、ジャズミュージシャンとしてのクリエイティヴさを認める事が出来ます。

続くソロはテーマ時も演奏していたジョー・ファレルのフルート、彼はチック・コリア・リターン・トゥ・フォーエヴァーでの成功もあり、70年代はスタジオ・ミュージシャンとして大活躍し、様々なアルバムにフルート以外、サックスやオーボエでもヴォイスを残しています。

彼も決してタイトではないタイム感のプレイヤーですが、常に味わいのあるメロディアスなラインを聴かせます。

その後はケニー・バロンによるフェンダー・ローズのソロ、端正でリズミックな打鍵は安心感を以て聴く事が出来ます。

ラストテーマでは始めからフルートが加わり、ギターと厚みのあるメロディ・ラインを聴かせたかと思えばフルートはメロディ・フェイクに回り、エンディングは同時にソロを奏でながらFade Outです。

2曲目アイアン・バンド・ダンスはアート・ジャルダンのスティール・ドラムと、アル・チョークのパーカッションを全面にフィーチャーした、リズミックでダンサブル、躍動感が半端無い個性的なナンバーです。

カリブ海のトロピカルなムードをベースにしたエキゾチックなサウンド、カリビアン・ファンク・ジャズの饗宴とでも表現すべきでしょうか、プリンスの音楽性を堪能する事が出来ます。

リズムセクションの上でギターがトレモロを交えた怪しげなラインをプレイしますが、次第にコード進行の彩りが深まり、異なったセクションに移行します。テーマとアドリブ・パートの境目が曖昧ですが、先発ギターソロはテーマと同じフォーマットで進行します。

独自のテイストを聴かせる佳曲、しかしプリンスのタイムがかなり突っ込み気味です。もう少しだけ音符の位置が後ろでタイムが揺れず走らず、尚且つ一拍の長さがたっぷりしていれば、歴史に名を残す名プレイヤーによる名演奏となったように思います。

とは言え、イマジネーションを感じさせるソロを展開し、佳境に入ってからはコード・ワークを駆使して、本作のハイライトと言えるプレイを聴かせます。

この曲のみに参加のジョン・ヒックスのピアノソロに続きます。心地よいリズムを繰り出しつつ的確なライン、コードを奏で、コンパクトな中にも自己主張が成されており、同時に煌びやかさを感じさせます。

ランディ・ブレッカーもこの一曲のみの参加、彼も弟マイケルとのザ・ブレッカー・ブラザーズ・バンドでの活躍もあり、70年代以降スタジオ・ワークに数多く招かれています。

ピアノのフレーズを受け継ぎソロが開始されます。普段は尋常ではないタイム感の妙を聴かせる彼ですが、ここでは今ひとつ精彩を欠き、短くソロを終えます。

恰もリーダー、プリンスのタイムの取り方に、良く無い影響を受けてしまったかの如しです。

スティール・ドラムのフィルインを中心にヴァンプがプレイされ、ラストテーマへと繋がります。冒頭の印象的なパターンが再登場し、ギターのメロディが重なり次第にFade Out状態に入ります。

3曲目レッド・パールもプリンスのオリジナル、アル・フォスターとボブ・クランショウによるリズム隊のグルーヴが心地よく、ギターによるテーマのメロディ・プレイ、サビからヴァージル・ジョーンズのトランペットとフォスターのテナーによる2管のアンサンブルが加わります。

ソロはギターから、テーマの雰囲気を継続しながらプリミティヴにプレイし、フォース・インターヴァル・フレージングの多用を認める事が出来ます。

バロンのフェンダー・ローズでのソロは、リズムに於る深いビートの位置を表現しながら、端正に、時にアグレッシヴに、ラテンのリズムパターンの一つであるモントゥーノを交えながら展開します。

フォスターのテナーサックスの登場です。かなり音像が前に出た録音状態のため、野太いテナー・トーンが一層引き立ちます。

フラジオ音を駆使しながら山場を作り、ラストテーマに繋がります。

プリンスは大胆なフェイクを用いながらメロディをプレイ、サビから再び2管が演奏し最後はリタルダンドしてFineです。

4曲目ジャイアント・ステップスはエディ・ムーアのドラムにアル・チョークのコンガが加わったリズム隊、70年代CTIレーベルのアルバムでよく聴かれたサウンドです。

他の収録曲がボサノヴァ、ラテン、エイト・ビートのイーヴン系リズムなのに合わせて、ドラムとコンガの編成にしたのかも知れませんが、両者で合奏すると途端にジャズ色が希薄なリズムに変わるのが興味深いです。

始めのテーマは1コーラス演奏されすぐにフォスターのテナーソロが開始されます。難易度が半端ないコード進行を的確にトレースしてコンパクトに纏めています。

プリンスのソロもこの曲にありがちなメカニカルな手法に陥る事なく、ウタを感じさせるアプローチを聴かせ、ピアノのソロに続きます。

バロンのアドリブラインとタイム感が優れているため、リズムセクションをインスパイアします。ドラムとコンガのレスポンスがテナー、ギターソロ時とは異なり活性化され、スリリングな場面を随所に認める事が出来ます。

ラストテーマは2回プレイされエンディングを迎えます。

5曲目アルドン・Bはシカゴ出身のコンポーザー、エド・ブランドのナンバー。

トランペット、テナーの2管をフィーチャーした、60年代ファンキー・ジャズのテイストを湛えていますが、曲のサビがファスト・スイング、しかも前曲と同じくコンガ入りなので、一風変わった味わいを聴かせます。

プリンスのギター・カッティングとバロンのフェンダー・ローズによるバッキングが、曲想に良く沿ったテイストでプレイされます。フォスターの柔らかくかつタイトなドラミング、クランショウのエレクトリック・ベースが良いグルーヴを提供します。

先発ソロイストはプリンス、ここでは比較的安定したタイム感と流麗なソロのラインを繰り出し、ナチュラルさを表出しています。

フォスターのテナー表現はやや強過ぎるきらいがあり、しかもサックスの音像がかなり前に出ている録音状態です。少し下がればバランスが取れるのではと感じました。

ヴァージル・ジョーンズのトランペットソロに続き、そのままラストテーマを迎えます。ラストのリフをループしつつFade Outします。

6曲目エディ・Aも同じくブランドのナンバー、エフェクターを施したギター・カッティング、キーボードによるメロディ・プレイ、ミュート・トランペットとソプラノサックスによるアンサンブル、突如としてブレークしウインド・チャイムが演奏されます。

些かテイストを異にするイントロの後は、スイングのリズムでギターソロが開始されますが、ここでもドラムと寄り添うようにコンガがプレイされるため、純然たるスイングから離れたグルーヴが聴かれます。

ここでのプリンスも安定した演奏を展開し、フォスターのソプラノソロ、バロンのフェンダー・ローズでのソロと続きます。

シンセサイザーのメロディが始まり、被さるように再びギターソロが始まります。

管楽器のアンサンブルも加わり次第に演奏は収束に向けFade Outとなります。

7曲目ジュヌヴィエーヴはプリンスのナンバー、前出エルヴィンの『ミスター・サンダー』にも収録されています。

イントロはスローなリズムでプレイされコンガのアクセントが入るため、ルンバのテイストを感じさせますが、一転して倍のテンポになり場面がアクティヴになります。

その後再び冒頭のリズムに戻りギターソロ開始、フレージングに呼応してリズム隊は倍のグルーヴを提示します。ほど良き盛り上がりを見せて元に戻り、バロンのソロに移ります。ここでもリズム隊と共にじわじわとテンションが上がり、同様に倍テンポに移行します。

テナーのソロも同形で進行します。他の収録曲の構成バランスが良かっただけに、連続して同じソロのフォームを繰り返すよりも、例えば3人目は全編倍テンポで行うような大胆な展開を見せるべきでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?