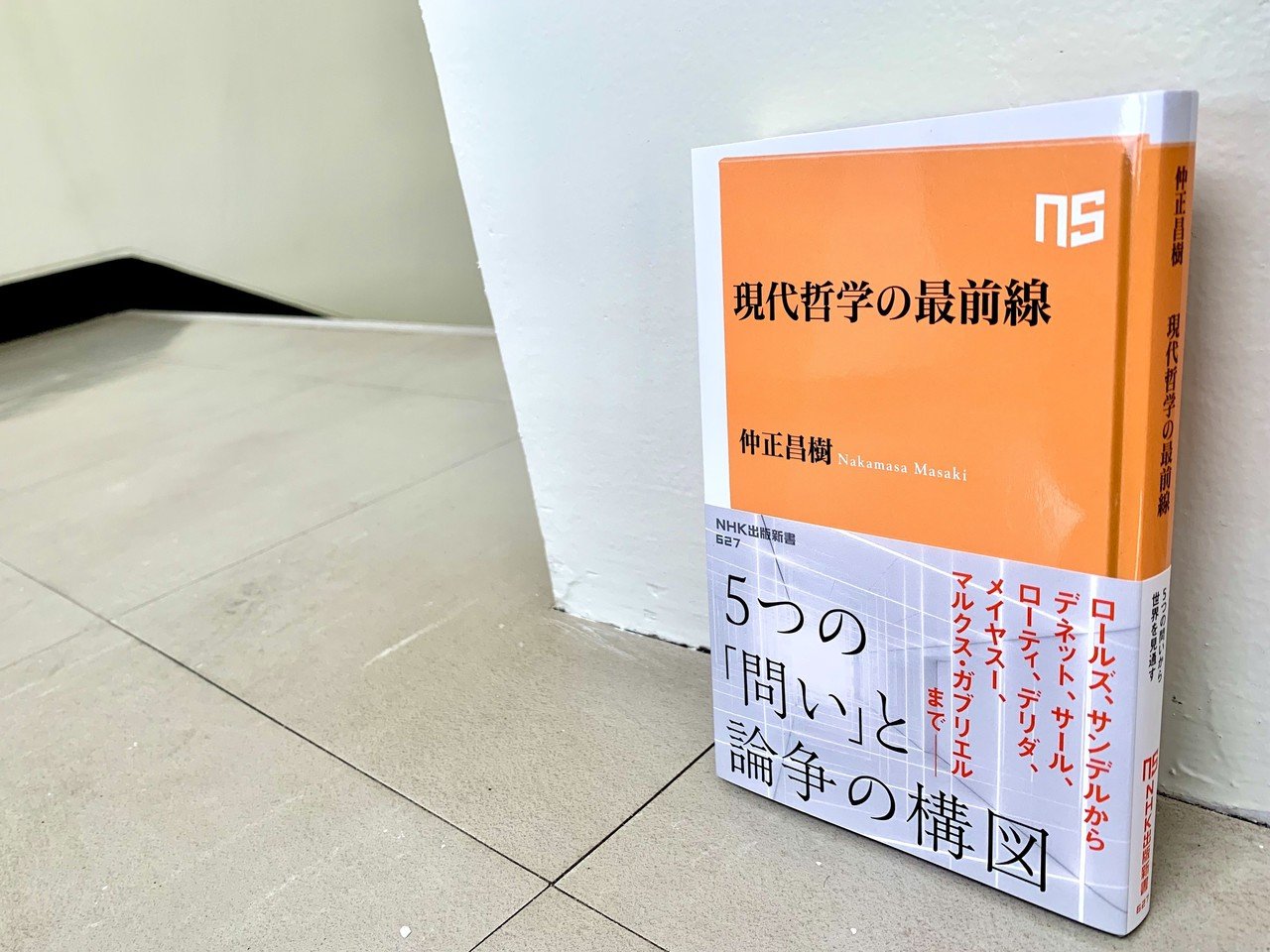

一度に全部わからなくても、その後の読書経験を支えてくれる哲学入門~仲正昌樹『現代哲学の最前線』

ふだんから人文書を読む層だけでなく、ビジネスパーソン周りでも、ドイツの若き哲学者マルクス・ガブリエルは、ここ1~2年で一気にスター哲学者として受容されるようになりました。彼の「なぜ世界は存在しないのか」という挑発的なテーゼもあってか、名前だけ知っている人も多いはずです。たしかに講談社メチエの2冊はおもしろく、当社新書からも丸山俊一さんの手による本が出され、とてもよく読まれています(『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学するⅡ』)。しばらく派手な哲学者が不在だったのもあって、勢いはしばらく衰えなさそうです。

ただ、彼の思想のエッセンスはつかめたとして、なぜマルクス・ガブリエルという人物がいま注目されるのか、彼の思想が出てきた背景にはどんな文脈があるのか、といったことに答えられる人は少ないのではないでしょうか。私もよくわかりませんでした(とくに3部作の2作目『私は脳ではない』は、さまざまな論者の考えを批判的に参照しているので、議論の構図や流れがわかっていないと読むのが大変です)。思弁的実在論を提唱したメイヤスーまではギリギリわかっても、それまでの文脈と、彼らが何を問い直そうとしているのか、主要な哲学者の思想の違い、論争の系譜、その議論はどこまで到達したのかまでは、たどりつけない。哲学を「点」でではなく、「線」あるいは「面」で理解できるまでには相当な労力がかかります。知識と知識がつながっていくのは読書の醍醐味のひとつだと思いますが、こと現代哲学に関しては、さまざまな論者が分野横断的に議論を繰り広げていて、ものすごく複雑な様相を呈しています。

さらに言えば、哲学入門は多くの場合、「今」の哲学をフォローしていません。ウィトゲンシュタインくらいで終わっていて、今まさに議論されている哲学の諸問題との連続性がよくわからない、という人も多いでしょう。

このたび世に出た仲正昌樹先生の『現代哲学の最前線』は、そんな悩みに応えてくれる本です。本の冒頭で、昨今の露骨にアラカルト式な凡百の哲学入門書を仲正節であしらったうえで、次のように続けます。

”学問一般について言えることだが、外国語の学習とかPCの学習とは違って、これさえ覚えておけば大丈夫、などということはない。基本的な考え方を辿っていけないと、意味がない。特に「哲学」の場合、何をどれだけ学んだら充分と言えるのか、専門的に研究している哲学者にもはっきりした答えはない。”

そして、こう続けます。

”入門書である以上、「これで終わり」と思わせて安心させる―――そして、もうそれ以上、学ばなくてもいいと思わせる―――のではなく、どういう領域にどういう問いがあり、どう議論されているのか、読者に認識してもらったうえで、もっと知りたい、自分で考えたい、という願望を喚起する構成になっていないといけない。次に学ぶ目標が見えてこないなら、いくら売れても、入門書として失敗である。”

しびれます。入門書は「入門」するための本であって、そこから先に進んでいくための土台にならなくてはならない。「はじめに」の原稿が届いたとき、半ば瞬発的に「早く本文を読みたい!」と感じました。

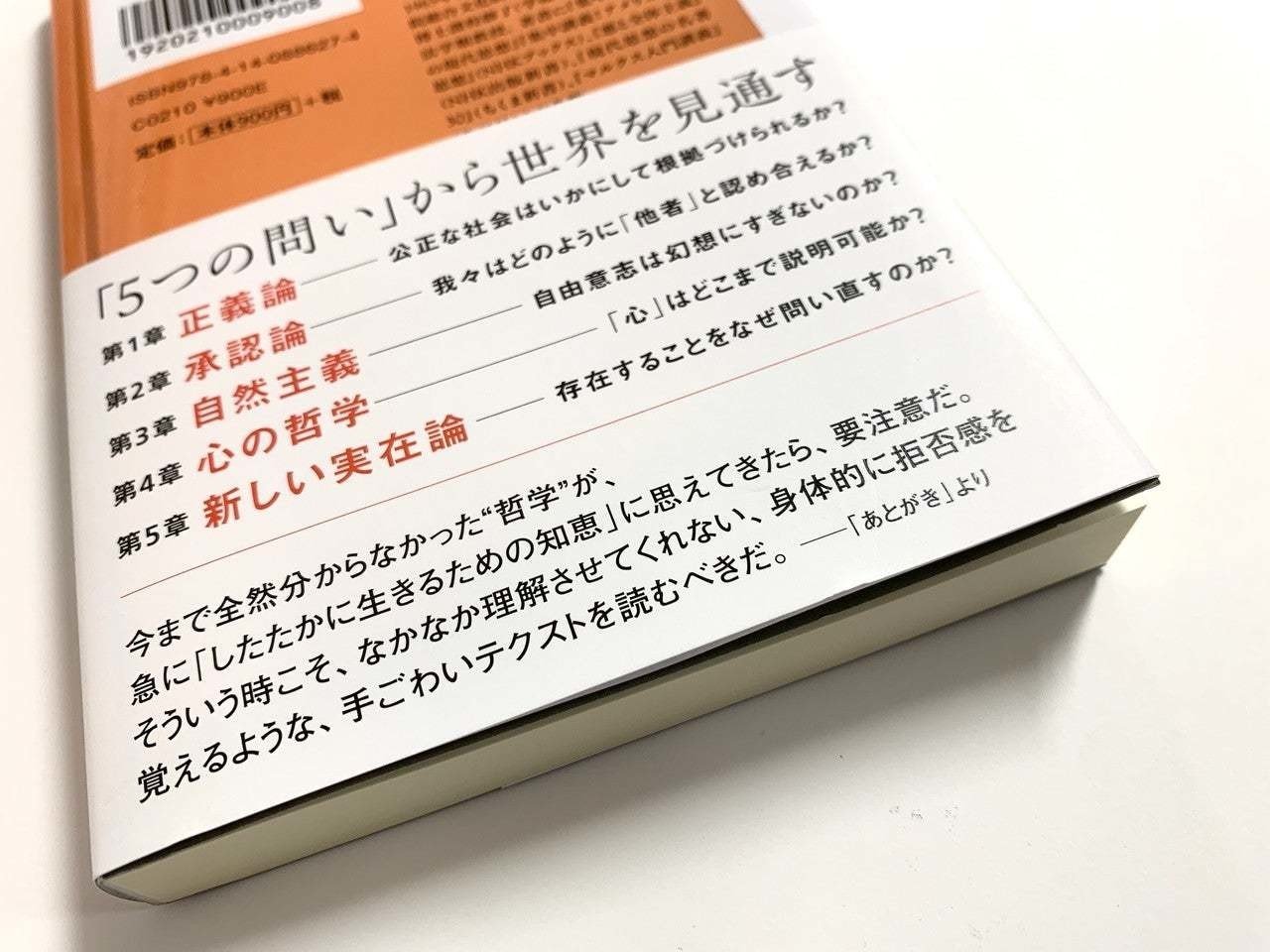

本書で扱うのは、現在哲学において最も議論が白熱している5つのテーマ、正義論、承認論、自然主義、心の哲学、新しい実在論です。それぞれのテーマがどう議論されてきたかという流れと、その議論の状況は今どうなっているか、誰が何を言っているのかのポイントが、仲正先生の卓抜した交通整理によって示されていきます。おそらく議論の交通整理という面において、仲正先生の右に出る方はいないでしょう。情報を切り詰めつつ大筋や力点がどこにあるのかが明確に示されていく。その内容は恐ろしく冴えわたっています。

一例として、先に挙げた「新しい実在論」を例にとって、ダイジェストで先生の整理の仕方を見てみましょう。

構造主義やポスト構造主義を受けた1960年代以降のフランス現代思想は、それまでの科学的・啓蒙的な思考を下支えしてきた(対象やそれが存在する世界の)「実在性」は、それを把握して合理的に行動する「主体」とともに、徹底的に根拠を剥奪されることになります。いかなるものにも頼ることのできない流動性に耐えることが、ポストモダン思想の特徴だと。冷戦崩壊に伴う対立構造の多元化、ラディカルな宗教運動の台頭や、ジェンダー・セクシュアリティをめぐる問題の表面化もある意味、その状況に拍車をかけていきます。

そんな中、21世紀のゼロ年代の後半から、スピノザ、ニーチェ、ハイデガー、デリダなどの影響を受けた哲学者の間で、「実在」について本格的に考えようという運動が起こり始めます。何にも頼れない、何でもありという態度だと、まともな哲学的論議はできないし、政治や宗教に関わる非合理的な主張を、客観的な論拠によって批判できなくなるからです。

最も大きな拡がりを見せているのが、フランスの哲学者メイヤスーやアメリカの哲学者ハーマンらの「思弁的実在論」グループ、そして日本でもおなじみの、ドイツ観念論やハイデガーの影響を強く受けたマルクス・ガブリエル、ポスト構造主義や解釈学の影響を受けたイタリアの哲学者マウリツィオ・フェラーリスら。

そして、彼ら「思弁的実在論」や「新実在論」が目指すところが、ズバッと語られます。いわく「主体による認識によって左右されることのない、否定しがたい「実在」があることを、哲学的な「思弁」を通じて明らかにしようとする試み」。これだけ読んでもよく意味がわからないぞと思う読者に先回りして、仲正先生は語ります。

”前近代の実在論は、「神」や「イデア」のような”究極の実在”あるいは”実在の根源”に関係づける形で、諸事物の「実在」を説明しようとした。万物の根源であるXの意志、あるいは創造の法則を想定し、それに適合するものは存在する、と考えたのである。現代の「実在論」は、そうした形而上学的な世界観を前提にすることなく、主体の意識を超える「実在」について思考し、ある属性を備えた対象が「実在」するか否かを判断することが可能であることを示そうとする。それにとどまらず、現代思想における相対主義的な世界観や価値観を打破して、「実在論」を哲学的思考の基軸として復権しようとする。”

補足は不要でしょう。ここまで簡潔な説明があるのかと思うくらい、新しい実在論のポイントがクリティカルに綴られています。彼らは「実在」を相対化しようとする現代の哲学的諸潮流を論敵として、新しい哲学の基盤をつくろうとしているわけです。

そのことを押さえたうえで、「新しい実在論」の旗手たち――メイヤスー、ブラシエ、シャヴィロ、ハーマン、そしてガブリエルらの、微妙に異なるそれぞれの思想と、彼らが何に対抗して、何を主張しているのかが紹介されていきます。(余談ですが、新実在論をまとめた本としては、岩内章太郎先生の『新しい哲学の教科書――現代実在論入門』もおすすめです)

それでも、288ページの新書に、5つのテーマの議論とそのポイントをコンパクトに整理するのは並大抵のことではありません。そのため、あえて議論の前提となっている哲学史的な基礎知識は最小限にとどめられ、そのかわり、わからない人のためには「後で自分で調べる用」のヒントが出されています。

そして何より。純理論的な内容のため、一度読んだだけでは「哲学がわかった!」とならないのがこの本のキモです。私も原稿を何度も読むうちに、少しずつその内容が身体に浸透してきました。今はとにかく「わかりやすく」哲学を語る本ばかり溢れていますが、簡単ではないからこそ哲学なのです。本来それは、一段一段、道を踏みしめながら血肉となっていくものではないかと。

その意味でこの本は、本の冒頭で先生が宣言しているように、哲学を本当に学びたい人が、次に何を学ぶかを読者それぞれに考えさせてくれる、最初のワンステップとなる1冊です。即効性はないかもしれないけれど、この本で得た議論の流れや論争の構図、個々の哲学者の思想のポイントやマッピングは、これからの読書経験を下支えする役割を果たすことになるでしょう。編集した私自身、このような本を欲していました。

最後に、昨今のガブリエル・ブームをどうやら批判的に見ている仲正先生が、「あとがき」に書かれたしびれる文章でこの紹介記事を締めくくりたいと思います。最後の文章は、オビの裏にも使わせていただきました。

”AI-ITによって人間が振り回される状況が続くと、ガブリエルの「新実存主義」のように、自らが生きる環境を制御し、様々な対象領域を自由に渡り歩く「精神」の偉大さを言祝ぐ思想が台頭してくるのもうなづける。「ネオ」になり、システムに侵入し、自分たちのものとして取り戻そうというメッセージは分かりやすく、受け入れやすい。しかし、その根拠をきちんと吟味することなく、カリスマを中心としたブームにのっかってしまうと、「哲学」ではなく、「ビッグブラザー」の支配へと誘うレトリックになってしまう。今まで全然分からなかった”哲学”が、急に「したたかに生きるための知恵」に思えてきたら、要注意だ。そういう時こそ、なかなか理解させてくれない、身体的に拒否感を覚えるような、手ごわいテクストを読むべきだ。”

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?