形態(する)

形態(form)というものを静的なものとしてではなく、動的な、まさに可塑性をあらわす動詞として捉えること。

そこに芸術の可能性を感じとった人が歴史のなかには何度かあらわれていることに僕は興味をもっている。

たとえば、美術史家のアビ・ヴァールブルクもその1人だろう。

彼は、美術史(いや、正確にはイメージの歴史だろう)を通常のように、作られた芸術作品とその制作者である芸術家たちの静的かつ線的な歴史としては見なかった。彼がみていた歴史は、もっとアナクロニズムなもので、力のうごめくさま、あるいは変容の様子そのものが、ニーチェの永劫回帰にも重なる「情念定型」なるものの反復するメカニズムを明らかにしようとしたものであると僕は理解している。

そんなヴァールブルクの思考を丁寧に分析しているという点で、いま読み進めているジョルジュ・ディディ=ユベルマンの『残存するイメージ アビ・ヴァールブルクによる美術史と幽霊たちの時間』はとてもおもしろい。

本文のみでも600ページ近い大著で分厚く重くて、物理的な読みづらさもあって(持っているのがほんと大変だ)、なかなか読み進められないところはあるものの、読みながら、可塑作用そのもののしての形態をみるヴァールブルクをはじめとするさまざまな人たちの考えに触れられてワクワクする。

ゲーテと形態

そのユベルマンの本に、あのゲーテについて書かれた、こんな記述があるのに興味をひかれた。

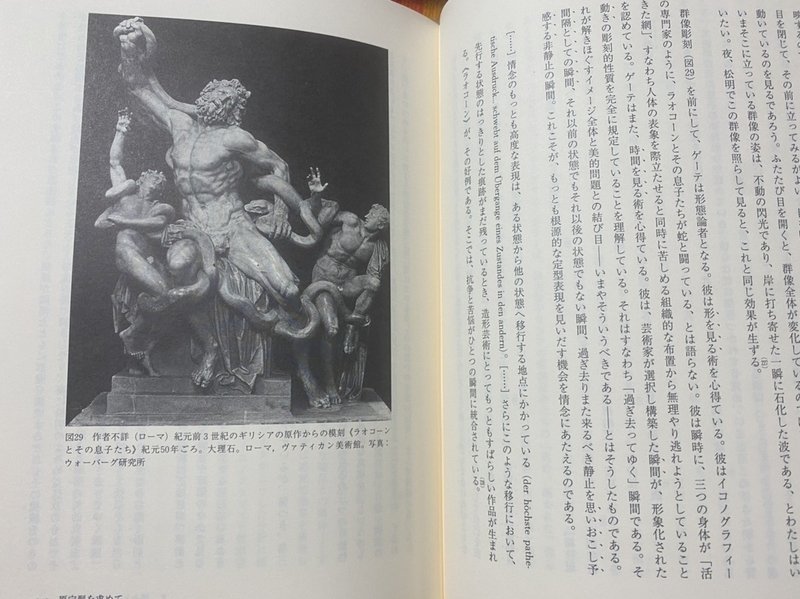

群像彫刻を前にして、ゲーテは形態論者となる。彼は形を見る術を心得ている。彼はイコノグラフィーの専門家のように、ラオコーンとその息子たちが蛇と闘っている、とは語らない。彼は瞬時に、3つの身体が「活きた網」、すなわち人体の表象を際立たせると同時に苦しめる組織的な布置から無理やり逃れようとしていることを認めている。ゲーテはまた、時間を見る術を心得ている。彼は、芸術家が選択し構築した瞬間が、形象化された動きの彫刻的性質を完全に規定していることを理解している。それはすなわち「過ぎ去ってゆく」瞬間である。それが解きほぐすイメージ全体と美的問題との結び目――いまやそういうべきである――とはそうしたものである。間隔としての瞬間、それ以前の状態でもそれ以後の状態でもない瞬間、過ぎ去りまた来たるべき静止を思いおこし予感する非静止の瞬間。これこそが、もっとも根源的な定型表現を見いだす機会を情念にあたえるのである。

あの有名な彫刻《ラオコーン》をめぐるゲーテの記述に対してのユベルマンの評である。

ゲーテは、この作品の重要性は「表現されている瞬間の選択」にあると書いている。

その理由として、ゲーテがあげるのは「造形芸術作品を真に眼前で動いているもののようにするには、過ぎ去ってゆく一瞬が選ばれねばならない」からだというもので、それによって、ゲーテは、この《ラオコーン》が「無数の鑑賞者たちの目にくりかえし新たに生き生きとしたものとして映ずる」のだというのだ。

まさに、そのような反復的な「形態」の形成を可能にする、可塑作用こそをこの作品の重要性としてゲーテは見ているのだ。

ゆえにゲーテは、この彫刻作品を「動きの彫刻」であると同時に、「動く彫刻」としてみていたのだということをユベルマンは指摘するのだ。

最後にゲーテは、このすべてを弁証法的にとらえ、視線が時間とともに形態を構成するとき、その視線そのものを見る術を心得ている。詩人が示唆している工夫――彫像の前で瞬きしたり、夜に松明のよろめく灯りのもとでそれを眺めること――は、「《ラオコーン》群像の意図するところを正しくとらえ」、その動きと瞬間の美的真実をよりよく体験することだけを目指している。それは不動の閃光であり、石化した波である。「過ぎ去ってゆく瞬間」の選択は、彫刻に、それが表象する動きの真実をあたえるだけでなく、ある――感情移入的な――効果をももたらす。そこでは《ラオコーン》は、動きの彫刻

である以上に、大理石からなる信じがたいもの、すなわち動く彫刻と化す。

そう、ゲーテが《ラオコーン》にみていたものこそが、何度もくりかえし情念の形態化を可能にする可塑的な力であり、ヴァールブルクが「情念定型」と呼んだものに関連するのだ。

可塑作用としての形態

ユベルマンはゲーテを「彼は形を見る術を心得ている」と評したが、実際、ゲーテは『植物形態論』などで生命と形態の関係について論じている。

そのなかでゲーテはたとえば次のように書いている。

ドイツ人は、実在する物の複雑な在り方に対して形態(ゲシュタルト)という言葉をもっている。この表現は動的なものを捨象し、ある関連しているものが確認され、完結し、その性格において固定されていると見なす。

しかし、すべての形態、とくに有機物の形態をよく眺めると、どこにも持続するもの、静止するもの、完結したものが生じてこないことに気がつく。むしろ、すべてのものは絶えず揺れ動いているのである。それゆえドイツ語は、形成という言葉を適切にも、すでに生み出されたものについても、また現に生み出されつつあるものについても使うことにしているのである。

ドイツ語の形態という語の二重性、すなわち生み出されて形を成したものと同時に、その形成という可塑性そのものも指すことをゲーテは指摘している。

僕たち動物に比べて、日々目に見えて変化する植物。日本の環境の夏場などであれば、その変化の速度は驚くほどで、ゲーテのいう「どこにも持続するもの、静止するもの、完結したものが生じてこないことに気がつく」ことは容易い。

その可塑性はむろん植物のみならず、自然のあらゆるもの(つまり人工物も含めたあらゆる物理的な存在)に通じる変化であって、僕たちに見えない――潜在的な――変化も含めて、形態とは静止した形であるというより、まさに形成・変化そのものだと捉えられる。

生きて死ぬものと固定されたもの

にもかかわらず、人間は形態というものを何か固定して不変なものと捉えたがる。

それは、ひとつまえの「正義の固定が正しさを奪う」というnoteで書いた、類型化の結果を固定して、自分(たち)とは異なる人たちを差別するのと根は同じだ。

理解の困難さを避けるために、物事を安易なイメージに固定して「わかったふり」を可能にする。

そうしたイメージの固定がまさに現実世界に存在するものの生命を奪う。

ジョルジュ・バタイユは『エロティシズムの歴史 普遍経済論の試み:第2巻』において、こんな風に書いている。

アリストテレスにとっても、土や水のなかで自然に形成される動物は、腐敗から生まれでたように見えていた。腐敗物の持つ生成力とは、もしかしたら、のり超えがたい嫌悪と、それがわれわれのうちに目覚めさせる魅惑とを、同時に表現する素朴な想念であるのかもしれない。だがこの想念こそ、人間は自然から作られたという考え方の基盤を成していることは、間違いない。あたかも、腐敗が、つまるところ、われわれが生れ出で、またそこに帰ってゆく世界を要約しており、その結果、羞恥――および嫌悪―― が、死と誕生の両方に結びついているかのようである。

変化とは、生であると同時に死でもある。生まれるのも形成なら、死んで腐敗していくのも形成だからだ。

そうした動物性、いや自然性から目を避けるところに、人間的な抽象化の働きはある。それをバタイユは指摘している。

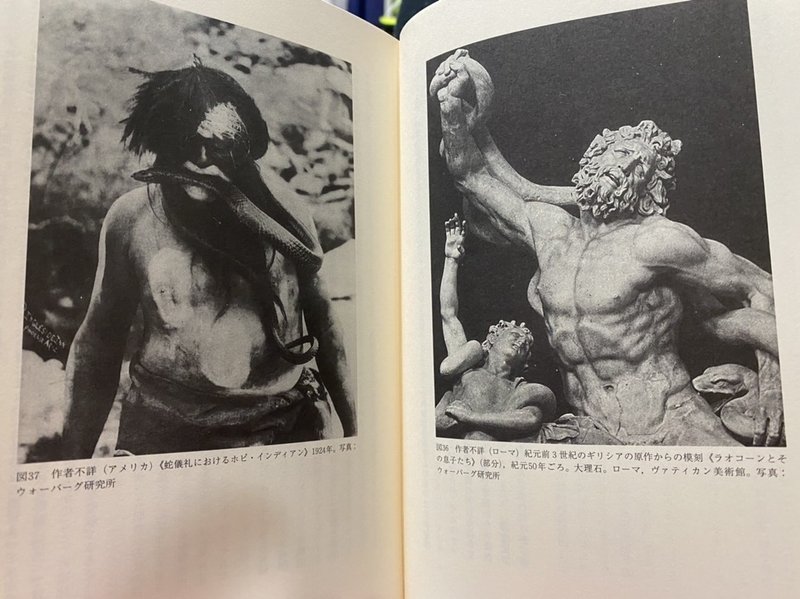

しかし、ふたたび《ラオコーン》の像に、そして、ヴァールブルクが研究した南米のインディアンの蛇儀礼のイメージを並列にしてみたとき、そこから浮かびあがるのは、人間と動物=自然の一体化し続ける姿だ。

ラオコーンの悲劇的苦悩は、より原初的な関係を――〈情念定型〉の歴史家がフロイトにならっていったように、それを「昇華しながら」――示してはいないだろうか。象徴下の、物語下のこの関係は、肉体的苦痛や動物的闘争の暴力性に対する人間の身体の関係にではないだろうか。人間と同時の近接関係が、《ラオコーン》においても、そしてヴァールブルクが研究きたインディアンの祭礼においても、本質的なモティーフをなしていることはよくわかる。

ここにおいて、形態は一瞬も止まり続けることなく、変化し、新たな形を生みだし続けている。

たとえ芸術がそれが彫刻や絵画のような静止的なイメージとして制作したとしても、ヘレニズムの古代を引き継ぐ芸術家のつくったものであれば、それは動く彫刻、動く絵となるのだろう。

だからこそ、ヴァールブルクは古代を継承したルネサンスを研究対象にしたのだといえる。

P.S.

このあたりの話と絡めて読んでいただくと、ここで書いたことの広がりが伝わるかもしれない。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。