美しさについて考えるということ

年末年始ゆっくり本を読んだりして過ごすなか、いまの時代、あらためて美しさについて考えるということが大事だなと思った。

数年前まで「ソーシャルグッド」なる言葉が流行っていたのが、いまはそういう姿勢が当時より一般的にもマジョリティを占めるようになってきた現在、あえてその言葉は使わなくなってきたけれど、「グッドなもの、グッドなこと」を追求しようという社会的な傾向はある。ウェルビーイングという言葉がもてはやされるようになっているのも同じ流れのなかでのことだと認識している。

この「グッド」や「ウェルネス」を追求する姿勢があるとき、同時に「美しさ」についても考えで見ることが大事なんじゃやいかとかんじているわけです。

今日はそのことについて考えるにあたり、年末年始に読んだ3冊の本、

中世の美学 トマス・アクィナスの美の思想/ウンベルト・エーコ

イメージの記憶 危機のしるし/田中純

カルマン 行為と罪過と身振りについて/ジョルジョ・アガンベン

についても紹介しながら、話を進めてみたい。

西洋中世における「美しさ」の射程範囲

まず「美しさ」について考えることが大事だなと思うきっかけになったウンベルト・エーコの『中世の美学 トマス・アクィナスの美の思想』の紹介から始めてみようと思う。

この本は、2016年に亡くなったイタリアの記号学者であり、『薔薇の名前』などでも知られる小説家でもあったエーコのトリノ大学在学時に書かれた1954年版を元に、後に1970年に改訂した第2版を元にしている。これが書かれた当時の1954年頃まではまだ「中世全体を通じて、美学の問題は真に固有の関心事ではなかった」(ベネデット・クローチェ、1931年)という考えが主流であり、それに対して、トマス・アクィナスを中心に当時の視点から改めて、その著作などを再検討することで、アクィナスをはじめとする中世スコラ学における美学の問題を問い直しているのが、このエーコの本である。

「中世では明らかに、美しさが純粋に知性的な実在、道徳的な調和、形而上学的な光輝として理解されている」とエーコはいう。これを見ただけでも、「美しさ」の問題が単に視覚的な形姿などの美醜のみを対象にした問題ではないことに気づく。特に中世のキリスト教世界においては、美しさが「知性的な実在、道徳的な調和、形而上学的な光輝」に結びつけて考えられていたようだが、現在においても美しさを「グッド」や「ウェルネス」と考えることが必要なのではないかとこれを読んで感じたわけだ。

エーコはこんな話を紹介してくれる。

E・R・クルツィウス〔20世紀ドイツの文献学者〕は次のように言う。「スコラ学は美しさに関する言説において美しさを神の属性だと考えている。(プロティノスのような) 美しさの形而上学と芸術理論は互いに何の関係ももたない。近代人が芸術をやたらと過大評価するのは、新プラトン主義や中世にはあった知性的な美しさという感覚が失われたからである・・・・・・。ここでいう美しさを美学は全く想定していない」。

過大評価をしているかはどうかはともかく、たしかに現代において、多くの人びとが「美しさ」の問題を「芸術」の領域やデザインあるいは美容などに関する領域だと考えがちだ。その結果、多くの人が、自分たちは「美しさ」について考える立場にないと一歩も二歩も身を引きがちにもなる。

けれど、本当にそうした芸術、特に美術的な領域に関わるものだけが「美しさ」なのだろうか? スコラ学が「美しさ」を神の属性と考えたように、生きること、そして、単に在るということにおける美しいありようがあるのではないかと思う。

エーコは、中世における美学が形而上学的な観点と芸術的な観点の両面で「美しさ」を捉えていたことを教えてくれる。

しかしながら豊富な資料が、中世文化は感覚的な美、つまり自然物や芸術作品がもつ美しさにも注目していたことを証明している。それゆえ問題は、一方の種類の感性をもう一方の種類の感性と対立させ、どちらか一方を完全に排除することではない。むしろ問題は、二つの感性を統合して中世の「美学的な関心領域」が現代よりもかなり広かったことを検討することである。逆説的にいえば、中世に美学がなかったわけではなく、近代世界にはあまりにも狭い美学しかないのだ。

現在にもつながる、近代以降の美学に比べてより広い射程範囲をもった中世の美学。いまは失われた知性的な美を視野に入れた中世の美学に近いものを、ソーシャルグッドやウェルビーイングといった流れが内包していけると良いのだろうと感じる。

美しさは形相因に関わる

先のエーコによるクルツィウスの引用中に「新プラトン主義や中世にはあった知性的な美しさ」という表現があったが、中世において「美を形而上学的に定義することは奇形や不協和音を宇宙から排除する試み」であり、「善を超越概念にすることが存在からあらゆる悪を排除するとちう形而上学的な意義を目的にしていた」のと同様なものであったという意味で、美は知性的=形而上学的なものであったと考えられている。

この考え方にもっとも影響を与えたのが、新プラトン主義の伝統で、とりわけ偽ディオニュシオスの『神名論』が「宇宙を第一の源泉からほとばしる美しさの滝」として描く次のような文章が中世の読者を魅了し圧倒していたのだという。

ところで、超実体的な美がまずは美しさと言われる。なぜなら、この美からあらゆる存在へと各々の特質に応じて美しさが伝えられ、それが万有の協和と明るさの原因だからである。それは光と類似しており、輝きとともにその根源的な光線を万有に送りこむことで、美を伝達する。万物を自分自身のもとに呼びよせるがゆえに美と言われ、万物を万物のなかに取り集める。

超越的な存在である一者から美は宇宙のあらゆる存在に伝えられる。自然は神の顕現だとされた中世において、美もまた神の属性として万物に顕現する。

エーコの本が考察の中心に据えるトマス・アクィナスも偽ディオニュシオスの『神名論』の注解で「被造物の美しさとは神の美しさが諸事物において分有される類似にほかならない」と書いている。

トマスは彼のもっともよく知られる著作である『神学大全』で「立派と言われるかぎりで善は美と同じある」と書いている。この点でも美が単なる形而下の形相だけの問題ではなく、形而上的なところでの善(グッド)との関わりをもって考えられていたことがわかる。その上で善と美が「同じでなく異なるのは概念である」とトマスは書き、こう続けている。

美とは把捉されると喜びをもたらす限りで善に向かう状態にあるのに対して、善とはそれによって情愛に快楽をもたらすようにする状態にあるからである。

善と美の同一視と区別がここで行われ、別の箇所でトマスはまた「美は形相因に関わり、善は目的因に関わる」と述べているという。すこし乱暴に区別するなら、美は現実において、善は観念において機能するものだと言えそうで、そして、そうであるが故に観念と現実が一体でないと機能しないことから善と美は「同じである」ということにもなるのだろう。

この中世における美の捉え方は、あらためて考えなおす必要がありそうだと感じたのがいま、これを書いている理由でもある。

像行為的な

その一方で、美が善という観念と関わるものとされる以上、時代時代において大きく変わりうる「善」をはじめとする観念に引きずられてどういうものが美しいのか?についても当然変化しうるだろう。

ましてや、グッドとは?の問い直しが進められている現状において、美学的な視点の問い直しが行われなかったり、それが善の問い直しとは無縁に行われてしまうとしたら、あまりに狭隘な美学と言わざるを得ない。

また、もうひとつには何が美しいかの問いを、既存の観念(知)の側からのみ行うことの危険性もあるだろう。そのことはたとえば、田中純『イメージの記憶:危機のしるし』のなかのこんな一文を読んで、感じるところだ。

インゴルドのように、ヒトの「身体」と素材である「もの」との相互触発的なプロセスのなかで「かたち」が創発的に「出現」したと語ることも、ブレーデカンプのように、化石という自然の「像」がヒトの「身体」ににもたらす像行為の作用によって、石核という「もの」が握斧という「像」に変容したと語ることも、いずれも質料形相論や身心二元論のモデルに拠らない形態生成説明の試みである。ウィンらが「美的」と呼ぶものをブレーデカンプは「像行為的」と言い換える。問題は「美学」ではなく、「像の学」なのである。

引用中、「美学」に対して「像の学」を、そして「美的」に対して、「像行為的」という聞き慣れない言葉がそれぞれ対置されているが、まさに「美しさ」の問題が再考されているわけだ。美しさという観念に対して、像という現実的、物象的なものにフォーカスを当てるのは、「歴史が「すでに記録されたもの」に依拠して時間軸に沿った経緯をたどるのに対し、考古学はいわば堆積した時間の地層ないしブロックをゆっくりと精査する」という「歴史」と「考古学」という別の対置により明らかにしようとする視点の違いにも見られる。

この歴史と考古学という対置を参照するとき、美的に対して像行為的という言葉を対置して示される意味がもつものは、むしろエーコがトマスの「美は形相因に関わり、善は目的因に関わる」という言葉を引いて示していた中世の美学における美が現実的な領域で機能するという性質に近似する現実やそこにおける行為的なものの必要性だろう。

先の引用において、握斧への言及があったが、これはイギリス・ノーフォーク地方で出土した20万年前の前・中期旧石器時代の石器についての議論について述べたものだ。

意図が先か?

この握斧の片面の中央には二枚貝の化石が存在し、意図的に貝が中央に置かれるよう細工されたように見える。つまり美的な感性が制作過程に入り込んでいるように思えるのだ。出土する握斧が時代が下るに従って、シンメトリー性が強化されることも含めて、単なる道具の機能を果たすだけでない制作の労力が美的な価値観から働いているのだろうという議論があるという。

それに対して違をとなえた文化人類学者のティム・インゴルドだ。

彼は「つくることの質量形相論のモデル」への批判として、そのモデルが制作に「先立って心的な意図や構想があ」って「素材に形態を与える」と考えられているが、実際には形状が生成されるまさにそのプロセスにおいて物資の特性が直接決定されるのだと指摘する。

インゴルドは握斧の場合であれば、心的意図以上に「ホモ・エレクトスの身体構造やその一部である両手にすでに組み込まれていた」であろうとし、握斧の形状や大きさが手のひらの大きさに一致することを指摘している。

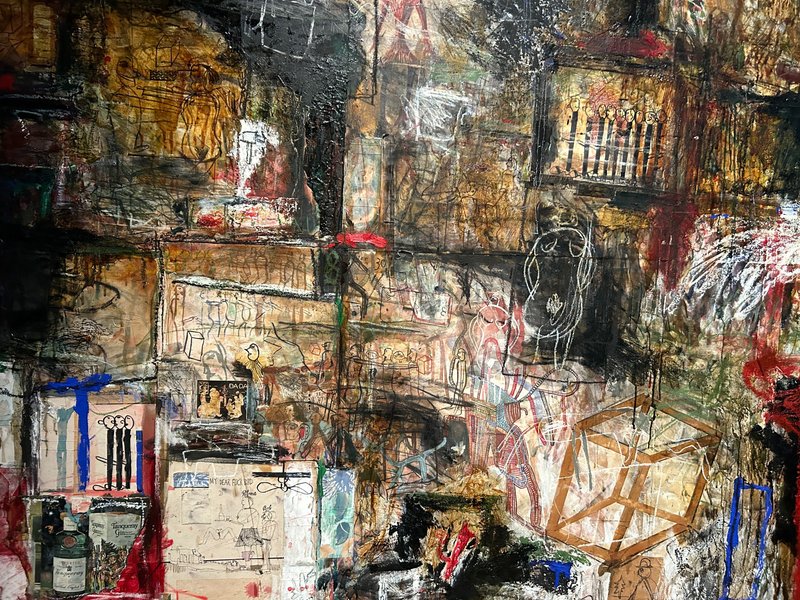

東京国立近代美術館で開催されている「大竹伸朗展」を観てきたが、記憶や時間をテーマにさまざまなイメージ、物質、テキストなどを積層させた彼の作品は心的意図によって制作されたという、彼の(あるいは彼以外の人びとや社会の)行為が積み重なり生まれてきた作品であるように思う。

大竹伸朗さん自身、何がつくられるかはつくっている本人が一番わからないという主旨のことを語っていた。

それは現代の社会そのものが意図によってデザインされたものというより、さまざまな意図によるつくられたものや意図もなく生まれてしまったものが混在した状態であるのと同じで、人工物の集積ながら意図を欠いた荒々しい自然そのものだというのと同様であるように思う。

人間の行為によって生まれたものでありながら、人間の意図の結果ではない社会あるいは環境のいま。それが美しいかどうかがいま問われているのではないだろうか。

もちろん、旧石器時代の握斧の形状は手のひらの形だけでなく、それが目的としている対象を打つのに適するように先端が尖った形になっていただろうが、これも単に美的というより行為的なものも手伝ってのことだといえる。その観点からも中世における美と善が同じであると同時に、一方が形相因により他方が目的因によるものと考えられたものに近い見方がこの像行為論、像の学の見方にはみてとれる。

目的をともなう行為によってつねに美しさは新たにつくられ続けているのだと言えよう。

行為と制作

さて、「行為」という言葉までたどり着くと、ジョルジョ・アガンベンが『カルマン 行為と罪過と身振りについて』で展開している議論がなぜ美しさという現実の形相(これは物質的な形相のみならず行為の形相も含めて捉えるべきだ)に関する概念が、行為や善悪をめぐる政治や法にもつながる話と関連していくのかがわかり、なぜグッドやウェルネスが問われる現在において再考が必要になっているかもわかってくる。

アガンベンは本書で、ハンナ・アーレントが、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』における行為と制作の対置的区別を参照しながら、制作の目的が制作そのものとは別のところ(作品)にあるのに対して、行為の場合、行為そのものが目的となることを示して「目的自体」という解釈を提示していることを紹介している。アーレントが、アリストテレスが「働きのうちにあること」という意味で用いたエネルゲイアという概念を、実行すること自体が作品であるという意味に拡張していることを指摘している。「実行すること自体が作品である」というアーレントのいうエネルゲイアは、ヨーゼフ・ボイスの「社会彫刻」を思い起こさせる。

しかし、問題となっているのは、作品がある行為としての制作なのか作品がなくそれ自体が目的であるような行為なのかの区別ではない。

アガンベンはこう書いている。

アリストテレスにとって肝要であったのは、エルゴン(作品)が不在であるか存在しているかということではなく、これが内在的なものであるか否かということだった。すなわち、エルゴンと外在的な目的に向かうテクナイ(tech-nai)(もろもろの技術)および生産活動を、その目的が内在的なものであるすべての行為に対置することが問題だったのだ。そして、これらの行為のうちには、必然的に、政治に加えて、身体的生の諸機能も思い描かれていたのだった。

この部分の引用だけだと、わかりづらいのだが、アリストテレスが問題にしているのは、働きのありかだ。働きは人の行為のうちにあるのか、つくられた作品(制作物)のなかにあるのか。職人による制作物(家、パン、布など)であれば働きはそのなかにあるとアリストテレスはいう。しかし、物を見るという視覚の働きであれば、見るという活動そのもののなかに働きはあるというのがアリストテレスの考えだ。

罪のありかが内面にうつった

アリストテレスがそのことを問題視したのは、当時のギリシアでは働きはその結果としての制作物のほうにあるのが当たり前だと考えられていたからだ。それは法概念においても同様で罪を犯せばそれが意図したものか意図せずの過失によるものかは無関係に罰せられた。さらに言えば罰(目的)が先にあってその罰に見合った禁止事項(制作物)が定められたのが法である。

アガンベンはこう書いている。

わたしたちは行為の問題を意志に関係させることに慣れきっているので、古典世界がそれを逆にほとんどもっぱら認識の見地から思考していたことを受けいれるのは容易ではない。説得力のある仕方で指摘されてきたように、ギリシア人にとっては《善が認識されるやいなや、わたしたちにとってはとどのつまり決定的なことがらである行為することの自由は廃止されてしまう》と言ってもよいのかもしれない。

罰によって禁止される行為が明らかになる。それによって善が認識可能になる。そこで生じるのは行為の限定である。そこに意図の入る余地はなく、善と悪を認識しているかどうかのみで、悪に分類される行為を行えば意図の有無は関係なく罰せられる。行為の結果が問われるのであって、行為そのものは問われない。

そうしたことが普通だった状況でのアリストテレスのエネルゲイア(成果ではなく「働きのうちにあること」)の議論である。

ようは結果によって働きも罪も問われていたのが、働きも罪も、人びとの行為そのもののほうへと移行する。さらにそれが中世のキリスト教社会になれば、善や美の話に絡めて、行為の意図へとさらに内面へと移行した。

これが人間にとって良かったかというとアガンベンはこんなかたちで疑問をしている。

わたしたちは、責任は究極的には主体の自由意志のうちに見いだされるとする近代的原理となって頂点に達することとなるこの進化の過程について、これをひとつの進歩ととらえることに慣れている。しかし、実をいうと、それは行為当事者をみずからの行為に縛りつけている絆が強化されるということにほかならないのである。すなわち、罪の内面化を意味しているのであって、なんら主体の実際の自由を拡大したことを指すものではないのだ。行為と行為当事者のあいだの結びつきは、もともとはもっぱら事実にかかわってのみ規定されていたのが、いまでは主体に内在する原理のうちに基礎づけられるようになって、主体は有罪な存在として構成されるにいたる。すなわち、罪は行為から主体へと移し換えられ、主体はもしそれと知りつつ意図して行為したのであったなら、その全責任を負うことになるのだった。

このあたりが、生政治について思考を続けてきた哲学者であるアガンベンらしい指摘だ。『アセンブリ』でマイケル・ハートとアントニオ・ネグリも指摘しているように、この個人の自由と責任を問うありようは、個々人に自身の意思による社会参加を促しているように見えて、個々人を上から掌握するための装置として機能している。

新自由主義は、その最も低いレヴェルにおいて、ひとり官僚制を創り出す。すなわち、自由と強制の線引きがきわめて難しい、個人による自己管理の仕組みのことだ。それは一見すると「流動的」で、下から機能する、脱中心化した参加型のメカニズムに開かれているようだ。だが、そうしたうわべの参加と流動性は、実際には上から捕獲されている。〔逆に言えば〕金融ならびに、社会的生産から価値を採取する資本の諸形態は、生産と協働の自己管理と自己組織化に依拠しているのである。

これが可能なのもそもそも法概念が行為の結果を対象にしてきたところを、行為そのものや行為の意図へと内面化してきた結果でもある。そして、それに伴い、美学の問題も内面化されると同時に、それとは切り離された形で結果としての形相の美に値付けが行われるようになったわけだ。

しかも、ネグリとハートが指摘するように、「自分自身の生を管理運営すること」を「絶えず人に要求する」ことで、「一見すると自発的な参加と個人的な自己管理と思えるものが、上から捕獲可能で収奪=収用可能なものとなる」ようしてきた「新自由主義的な管理運営もまた危機に瀕して」いる。

僕らは「自由意志」なる幻想をもつとされる個人という単位ではなく、実際に社会的に機能している集団的=集会的な視点において、行為やその成果について、何が善で、何が美しさなのかの議論を行っていく必要があるのではないだろうか。

そして、それはどこまでも目的と切り離すことのできない形相の問題として美しさを問うことでもあると思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。