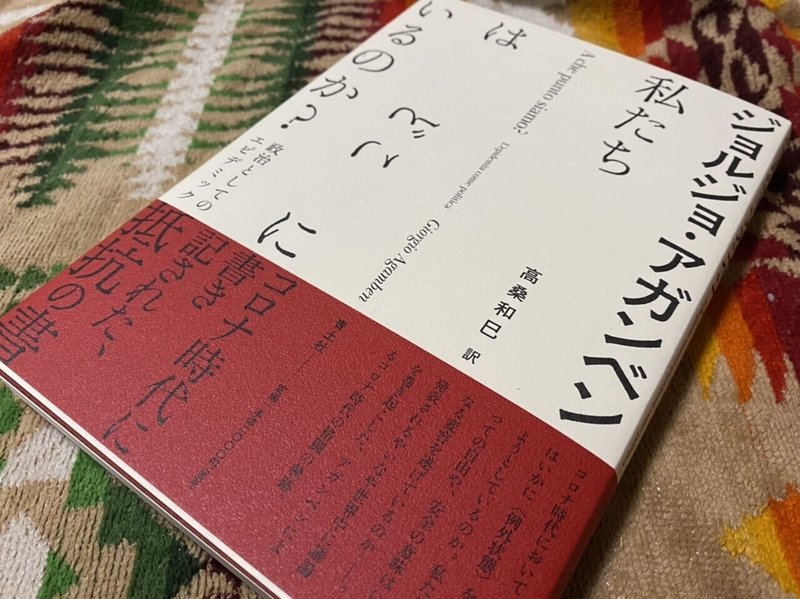

私たちはどこにいるのか? 政治としてのエピデミック/ジョルジョ・アガンベン

ブルジョワ民主主義システムの崩壊と、科学という宗教への不信感。

この2つでこれからの世界は大きく変わる。

『私たちはどこにいるのか? 政治としてのエピデミック』と題されたこの本で、ジョルジョ・アガンベンが提示してくれていることはそういうことかなと僕は読んだ。

アガンベンと非常事態宣言

全部で19の小論(前書き含めると20)からなるこの本をアガンベンは「エピデミックの発明」という最初のものから最後の「恐怖とは何か?」に至るまで、2020年の2月26日から7月13日にかけて発表している。

いうまでもなく、彼の住むイタリアでコロナが感染拡大し1月31日に非常事態が宣言された後から、夏を前にいったんは収束をみた時期にかけてである。

最初の小論「エピデミックの発明」の書き出しをアガンベンは「コロナウイルス由来のエピデミックと仮定されたものに対する緊急措置は、熱に浮かされた、非合理的な、まったくいわれのないものである」という一文からはじめている。

文字通り権力によって法が宙づりにされる緊急事態宣言の問題を題材とした『例外状態』や、それと無関係なものではない権力の転覆を目論む内戦が実は権力を強化するという問題を提起した『スタシス』、あるいは、人間の生まれたままの生物学的な身体=剥き出しの生が統治の対象とされる、フーコの指摘した生政治の問題を追求した『ホモ・サケル』の著者であるアガンベンにとって、大量の感染者や死者をだしたパンデミックという状況があるにせよ、なし崩し的に、ほかの何よりも――経済も、人と人とのつながり、愛さえよりも――、バイオセキュリティ=生命の安全性を優先させる形をとった非常事態宣言によって、すべての人が否応なく家に軟禁状態となるという事態は見過ごすことができないものであるのは、彼の「ホモ・サケル」シリーズをこのコロナ禍にあわせて読んできた(最初『ホモ・サケル』を読んだのが日本も緊急事態が宣言された3月末から4月にかけてで、それからシリーズ9冊中5冊を読んだ)僕にはとても自然なことに感じられる。

批判されるアガンベン

ところが、このアガンベンの主張は、多くの専門家や哲学者の反駁を受けることになる。

アガンベン著作のいくつかの翻訳者でもある岡田温司さんは「アガンベンは間違っているのか?」で、こう書いている。

その理由は大方、リスクの見通しが甘いという点でほぼ一致している。たしかに彼は当初、インフルエンザと大差ないだろうと読んでいたのだ。「生政治」の誕生を告げるフーコーの著書のタイトル『社会は防衛しなければならない』をもじって、こう揶揄するものまで現われたほどだ。「社会はアガンベンから防衛されなければならないか」、と。「77歳の老イタリア人のおしゃべり」とまで皮肉られる。一見するとアガンベンの論点は、新型コロナウィルスの危険性を軽視する(振りをする)アメリカやブラジルの大統領と変わらないように映るのだ。

実際、19の小論のうちの最初の本でのアガンベンの見通しには、上述のような「甘さ」はある。

「毎年繰り返されるインフルエンザとそれほど違わない通常のインフルエンザであるのイタリア学術会議が言っているものに対するこの措置の不均衡は、火を見るより明らかである」という主張は、ポイントを読み違えると確かに批判にさらされるものを含んでいる。

しかし、アガンベンの主張の中心がそこにないのは明らかだ。

上の一文のなかですら「イタリア学術会議が言っているもの」とアガンベンは言っていて、科学的な見解を無視して「不均衡」なまでの例外状態の宣言をしてしまう政治的な危険性こそを指摘しているのだといえる。

アガンベンの的を射た言い方では、生物学的なサバイバルだけを優先させる「バイオセキュリティ」のために、あらゆるものが犠牲にされようとしている。

と、岡田さんが書いているように、本書に集められた小論を通じてアガンベンが主張しているのは、パンデミックそのものが危険でないとか、人々の反応が大袈裟すぎるとかそういうことではまったくない。

アガンベンはあくまで、生物学的な安全性のみを極度に優先させることで、冒頭に書いたような、ブルジョワ民主主義システムの崩壊と、科学という宗教への不信感が一気に吹き出してしまっていることに警鐘を鳴らしているのだ。

隣人への愛の危機

「いま私たちのいる緊急状況において、生きるとは何を意味するのか?」と問うアガンベンは、間違いなく、ヨーロッパの社会、暮らしを支えている三大信仰システム――キリスト教、資本主義、科学――のひとつである科学が、ほかの2つ、キリスト教と資本主義との争いに勝ち、「そこ科学の勝利が、私たちの実存の全局面を前代未聞のしかたで規定している」ことに大きな危険性を感じとっている。

なるほど、それは家にいることを意味する。だがそれはまた、当局やメディアによってあらゆる手段を用いて広められているパニックに動じないこと、自分以外の人間はペスト塗り、ありうべき感染源であるのみならず、何よりもまずは愛や救援を送るべき隣人でもあるということを忘れずにいることをも意味する。なるほど、それは家にいることを意味する。だがそれはまた、明晰さを失わないこと、この国で軍事化された緊急事態が布告されたときに、その緊急事態がとりわけ、保健衛生システムを解体することによって背負い込んだ重大きわまる責任を諸政府が市民に押しつける1つのやりかたでもあるのではないかと自問することをも意味する。

この社会全般にわたって「前代未聞のしかたで規定」しはじめた科学礼賛、とりわけ医学礼賛一辺倒の新宗教のありかたは、隣人が愛や救済を与えるべき対象であることを忘れさせ、感染源である可能性をもった者として一定以上の距離をとるべき存在に変えてしまったし、働くことや楽しむことで成り立つ経済が動かなくても身体的な健康や生命の安全性を重視するように、人々の考え方や行動を変化させてしまった。

そして、こうした政治的な判断に対して、なんの抵抗もなく、それを受け止めてしまう教会に対しても、『いと高き貧しさ』でも考察の対象としたフランシスコ修道会を興した聖人アッシジのフランチェスコの伝承をとりあげ、こう批判する。

教会は、フランチェスコという名の教皇を戴いていながら、当のフランチェスコがレプラ病者たちを抱きしめていたということを忘れてしまった。教会は、慈悲のおこないの1つに病者を訪ねるということがあるのを忘れてしまった。教会は、信よりも生を犠牲にする用意がなければならないのだ、隣人を捨て去ることは信を捨て去ることを意味するのだという殉教者たちの教えを忘れてしまった。

身体的な生が、隣人への愛やそれとともにある信にも優先されてしまう。

いや、それだけでなく、あらゆるものに優先して、生が圧倒的に優先されることに、誰も抵抗していないことにアガンベンは疑問を投げかけている。

バイオセキュリティ体制の危険性

身体的な生の安全性がほかのなによりも優先される。しかも、その優先は個々人がそれを優先するかどうかではなく、義務であるとすり替えられた。

バイオセキュリティ体制において民主主義的な政治パラダイムがいかに深刻な変容を被ったかは、ただ1つの例を挙げるだけで明らかに示されると思います。ブルジョワ民主主義においては、すべての市民は「健康権」をもっていました。この権利がいまや、人々の気づかぬうちに、いかなる対価を払っても果たすべき、健康への法的義務へと顚倒してしまっています。その対価がどれほど高いものかは、市民が従わされた、先例のない例外的措置を通じて見られたとおりです。

アガンベンが「ホモ・サケル」シリーズで一貫して問題視していることのひとつが、身体的な生と精神的な生の分割だといえる。

この分割は古代ギリシアから続くのだが、その古代社会においては、それを分割することで精神的な生を政治の対象であり、権利とした。むしろ、この政治の対象となる精神的な生が不十分な人(女性や奴隷)は政治からは排除された。もちろん、こうした人も身体的な生は有しているが、そのこと自体は不問にされた。

ところが、その不問であった生が政治の対象とされはじめるのが近代であり、国家=ネイションの成立と重なる。ようは、どこの生まれかによって国民=市民であるかどうかが決まるようになり、生まれという身体的な生に関わるものが政治参加のひとつの条件となる。

それがさらに進むと、ナチで沸点を迎えることになる優生主義的な考え方だ。まさに、身体的な生が政治の対象となる。フーコのいう生政治である。

それがこのパンデミックの世において、もうひとつアガンベンが「ホモ・サケル」シリーズで問題視していた例外状態=非常事態と重なって、「前代未聞のしかた」で社会システムの刷新をまさに暴力的に行なった。

私たちの眼前で創設されようとしているバイオセキュリティというパラダイムによって、いまや市民権という観念は完全に変化してしまい、市民はあらゆるタイプの管理、制御、嫌疑を掛けられる受動的対象となりました。市民が剥き出しの生物学的実存へと縮減されているということを、パンデミックはまったく疑念の余地なく示しました。このようにして、市民は難民という形象に、ほとんど見まごうほどに近づく。難民はいまや身体自体の内部にあるものとなりました。

医師とウイルス学者の果たした機能

先にも書いたように、こうした変化は、キリスト教や資本主義に対する科学(医学)の勝利という形で実現されたとアガンベンはみる。

ただ、問題は、勝利したはずの科学すら、実際にはみずからの宿命的な道理とも重なって、権力の進む道に歩みを合わせてしまいがちで、結果として自分たちへの信を失っていくようになると指摘することもアガンベンは忘れない。

取り逃がさないことが重要な、もう一つ別の現象もある。それは、エピデミックの統治において医師とウイルス学者によって果たされた機能のことである。エピデミックを指すギリシア語epidemia(これは政治的実体としての人民を指すdemosから作られている)には、直接的な政治的意味がある。医師や科学者に対して、最終的に倫理的・政治的決定となるものを委ねるのはさらに危険なことである。それが誤ったことか正しいことかはともかく、科学者たちは自分たちの道理を善意から追求するが、その道理は科学の利害と同じものであり、彼らはその名のもとに――歴史はそのことをたっぷり論証している――いかなる道徳的な気の咎めをも犠牲にする用意がある。私が指摘するにもおよばないが、ナチズムのもとでは、当時非常に評価されていた科学者たちが優生制作を導いたし、彼らはまた、科学の進歩とドイツ兵士の治療に有用と見なされる致死的実験を実施するために収容所を用立てることをためらわなかった。

実際、歴史的にみても科学がキリスト教に代わる/並立する信仰対象となったのは、17世紀なかばのイギリスにおいてだ。

ピューリタンたちの革命により、宗教とそれとともにある王政の権威が危機に瀕し、社会を支える基盤として「何を信ずべきか?」が問われていたとき、1660年に科学者や数学者たちのアカデミーである英国王立協会が設立され、『リヴァイアサンと空気ポンプ』や、ラトゥールの『虚構の「近代」』で詳述される、社会から閉ざされた科学者たちのサークルの実験室で、空気ポンプを使った実験を通じてつくられた「事実 fact(その語はそれまで"つくられたもの"という意味しかもたなかった)」をもとに信ずべき客観性を構築(!)した。科学に対する信仰はそこにはじまる。

そのことを同時代の政治哲学者であったホッブズが激しく批判したのも当然だろう。

生政治の第2フェーズ

ラトゥールが指摘しているように、それは自然と文化に偽の分割を打ち立てることにより、科学的な客観的な事実の世界と、文化・政治的な人間の主観によって論じられる世界を分離し、その実、両者は裏で結託しているという「近代」のルールを作りだしたのだから。

これはアガンベンの指摘する身体的な生のと精神的な生の分離と重なることは言うまでもないが、問題はこのパンデミックによってラトゥールが問題視していたような偽の分割が開き直ったかのように取り払われた上で、こっそりと裏で行われていた科学と政治権力の結託がもはや隠し立てすることすらなく、猛威をふるいはじめたということなのだ。

もはや、人が顔で認識しあうことはないだろう。顔はこの先もマスクで覆われるかもしれない。人はデジタル諸装置によって認識されることになるだろう。強制的に取られた生物学的データがデジタル装置によって認識させれるだろう。動機が政治的なものであれ、単に交友によるものであれ、あらゆる「集結」は禁止され続けるだろう。

中国で行われたことはこれだ。

感染症の広がりを抑えたことで評価された台湾の政策もこれと違いはない。

武邑光裕さんが『プライバシー・パラドックス データ監視社会と「わたし」の再発明』で書いていた、こんな言葉をここで引用してみたら、どうだろう。

中国はデジタルツールの包括的な利用にも取り組んだ。国営の鉄道会社、航空会社、主要な通信プロバイダーはすべて、顧客が政府発行のIDカードを提示してSIMカードや交通チケットを購入することを要求し、特定の地域を旅行した個人への大量監視を可能にした。スマートフォン・アプリ上で、緑(市の検問所を自由に移動できる)またはオレンジ、赤(移動の制限に従う)と人びとを色別に分類した。北京の当局は、顔認識アルゴリズムを使用して、マスクを着用していない、またはマスクを適切に着用していない通勤者を識別していた。

フーコのいった生政治はここに来て新たな段階、第2フェーズに入ったのだと言えそうだ。

ほかの問題同様、この大きな流れは変わらない。

だが、流れが変わらないことと、それに対して何の抵抗もしないことは、個人レベルあるいはコミュニティレベルの影響の度合いと面では変わってくると思う。

その抵抗をすこしでも有効なものにするためには、アガンベンがいう重要な問い、「私たちはどこにいるのか?」に真面目に向き合うことが必要なはずだ。

一言で言えば、私たちは唯一の重要な問いを真面目に立てなければならない。それは、偽の哲学者たちが何世紀にもわたって繰り返してきた「私たちはどこから来たのか?」や「私たちはこの先どこに行くのか?」といった問いではなく、単に「私たちはどこにいるのか?」という問いである。自分がどのように回答できようと、自分がどこにいようと、ともかくも言葉によってのみならず自分たちの生によっても私たちが回答を試みるべきはこの問いである。

私たちはとにかく知ろうとし、みずから考え、問い続けることを怠ってはいけないと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。