道化と笏杖/ウィリアム・ウィルフォード

ファクトは実は疑わしい。

いつも疑問視しているカントの物自体をここで持ちだすのもなんだが、物自体に近づくことができないとされる人間が何故ファクトが意味するものを相手にできるのだろう。時間さえ人間の認識力ゆえに存在しているだけの不確かなものだというのに、何故人間である僕らがファクトを扱えると考えるのか。

数値化されたデータを元に何かを理解すること、それがファクトを扱っていることになると考えるなら、あんまりだ。属人的な認識に頼ることを回避するという意味でなら客観的ではあるが、果たして、それはファクトを扱って言えるのかという問いが何故発せられないのだろう。

もちろん、データを元に思考すること自体を否定しないし、その有用性も大事さもわかる。

けれど、それもまた1つの人間的な見方でしかなく、事実そのものを表しているものではないことにはもっと自覚的であってよいと思うのだ。数値化されたデータが、非人間的なところまで視野に入れた客観性を持たないことは、他の動物にとってデータを元にした理解が意味をなさないことを考えるだけで明らか。人間固有の環世界に閉じこもったものだし、人間世界のなかですら数値データで示せることは偏っている。

いや、数値化されたデータだけの話ではない。言語を用いた表現であれ、理性によって抽象化され、解釈された理解に基づいて描かれた世界像そのものが世界とは大きく異なることをもっと意識する必要がある。僕らの目には世界は言葉やイメージ、データで覆われて見えるが、その先に見落とされている世界があることを忘れてはならない。1つ前でバタイユの『ドキュマン』を紹介したが、そこでバタイユが見いだした亀裂のあいだから顔を覗かせているのは、そういう普段は見過ごされてる世界だ。

秩序の先に姿を見せるのは、秩序化を免れた混沌だ。

その秩序と混沌のあいだに立ち、そこに亀裂を生じさせて、両者のあいだの往来を生みだす存在がこの『道化と笏杖』でウィリアム・ウィルフォードが描いておるフールという者たちだ。

「なぜ、無骨な田舎者、お調子者、トリックスター、笞(しもと)、そしてスケープゴートとして、フールは世界に、そして世界の想像的表現もろもろの中にかくも繰り返し巻き返し立ち現れてくるのだろうか」と問うウィルフォードは、中世社会におけるカーニバルなどの祝祭や宮廷道化、ルネサンス期の愚者文学、シェイクスピア演劇、北米インディアンの儀礼や20世紀初頭のチャップリンやキートンらの映画、そしてサーカスのクラウンなどを領域横断で縦横無尽しながらフールたちの系譜をたどる道化論を書き上げた。

すでに何度も言及してるこの本。昨年末から年を越して読み進めた、このとても重要で、素晴らしい1冊をあらためて紹介したい。

はるか昔からあるフールという元型

ウィルフォードは「我々は、いろいろな場所、いろいろな時代の人々と同様、このフールたちに魅惑されてしまうのだろうか」と問うが、フールたちはそれこそ大昔からどこにでも現れた。

「エジプト第6王朝の国王ペピ(もしくはパピ)1世(在位前2310年頃)の宮廷にいた1人の侏儒」が記録に残る最初期の例だという。「大昔の中国にも侏儒のジェスターがいた」というし、「コロンブスが来る前のアメリカ大陸に於ける2つの高度な文化圏に於いても、侏儒と傀儡が宮廷ジェスターとして禄をはんでいた」のだそうだ。つまり、どこにでも彼らは現れた。

「多くの時代、多くの場所で、侏儒と傴僂がジェスターとなった」。ジェスターというのは、「他の形式では無法の存在であるフールの、馴致されてしまったかたち」であり、中世、そしてルネサンスの宮廷において王侯貴族が身近にはべらしていたフールたちだ。「最も早いジェスターは事実、肢体不自由者とフリークスがローマの市場では売買されていたし、ローマの貴婦人たちのサロンでは侏儒が裸で走り回っていた」のだという。

人間の怪物性を嗜好するこうした貴族趣味は下って1566年に至るまで栄えた。この年、枢機卿ヴィテルリがローマで催した大饗宴に、ほとんど全てが奇形の侏儒たちが34人もはべったのである。

『ドキュマン』を紹介した1つ前のnoteで、バタイユが「自然の逸脱」と題された小論で身体的畸形について扱っていることは書いたが、バタイユが生きた20世紀前半においては畸形の人たちを見に行くことは「縁日の楽しみ」と見なされている。標準からはみ出した怪物性を好奇の目で眺めたのである。つまり、16世紀のルネサンスの時期と変わらないわけだ。それが18世紀に遡ると「怪物たちへの関心は、科学的好奇心の装いを帯びることができた」とも書かれているが、結局のところ、これとて、その興味関心は大昔からフールたちに向けられていた伝統的な好奇の目でしかない。

先の問いに戻ろう。

なぜ、我々は、いろいろな場所、いろいろな時代の人々と同様、このフールたちに魅惑されてしまうのだろうか。

中心にある普遍的だが、つまらないものから、距離の離れた辺境に立つ普通でないもの。フールたちが立つ場所はそうした人間と非人間の境界の場所である。あるいは秩序と混沌のはざまにある境界線の上だ。

彼らはその境界を軽々と乗り越え、あっちへこっちへ出たり入ったりする。ファクトとフィクションのあいだで彼らは揺れる。

フールたちがノン・フールたちを魅了する理由はそんなところにありそうだ。

フールと神々

フールと仲が良いのは、神々と王だろう。どちらもいまの世界では存在感がない。フールたちの影が薄いのもそのせいだ。

では、何故フールは神々や王と仲良しなのだろう?

まずは神々からみていこう。

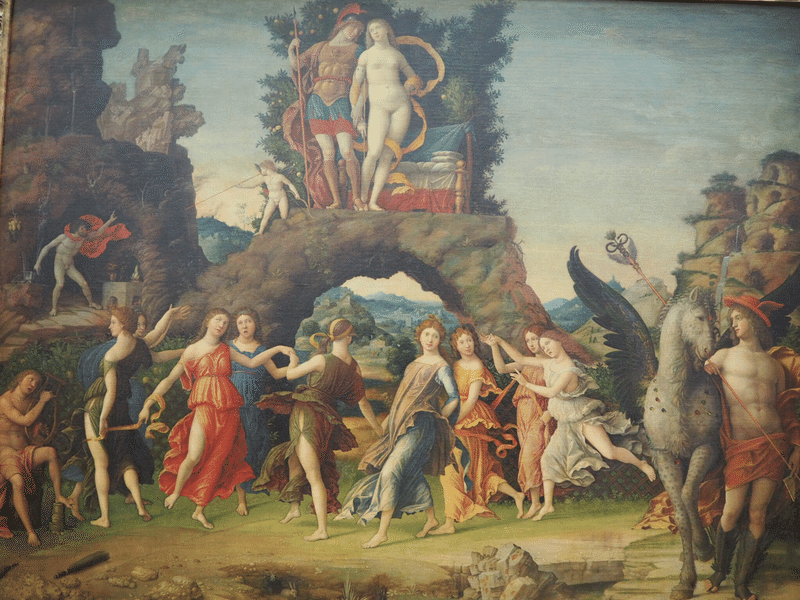

「ギリシア人たちは彼らが崇拝する神々を笑った」とウィルフォードは書いている。だからなのだろう。古典古代を崇拝したルネサンス期における絵画も神々を笑うものが多い。そのことはポール・バロルスキーの『とめどなく笑う―イタリア・ルネサンス美術における機知と滑稽』に詳細に描かれている。神々を笑う絵として僕が思いだすのは、このルーヴル美術館にあるマンテーニャの絵だ。

パルナッソス山でムーサたちが踊る様子を描いた絵だが、山の上に立つのはウェヌスとマルス。そして、マルスの足元にいるクピドは左手の洞窟の前でウェヌスたちの方に手を掲げている男に向かって吹き矢を放っている。実はこの男こそ、ウェヌスの夫ウルカヌスで、つまり、この絵はウェヌスとマルスのロマンスの傍ら、息子であるクピドに矢を放たれる夫ウルカヌスの様子を笑う絵なのだ。神々は笑われる。

そして、これもヨーロッパだけの話ではない。

ウィルフォードは北アメリカのインディアンたちの例を挙げている。

聖なる権威に対する嗤いはインディアンたちのアメリカにはありふれたものであった。ヒエメス・プエブロの踊りでは、とうもろこし粉と花粉を撒く儀礼を真似て、クラウンたちが仲間たちの上に砂と灰を撒き散らしたと言われている。ズーニー族のネウェクエ・クラウンたちは神々の前でスペイン語ないし英語を喋るが、これは普通の人々には禁じられている。かつては間に合わせの電話を通じて、(神々は喋らないと考えられていたのにもかかわらず)神々と会話している振りさえしたのである。

神々を虚仮にするフール。

いや、虚仮にされているのは、神々を虚仮にできないノン・フールの側かもしれない。神々は馬鹿にしてはならないと思い込んでいるノン・フールの思い込みをフールは易々と破壊する。

なぜ神々が崇められなくてはならないのか。

神々はそんなにこの世界で崇められるべき存在なのか。

この問いがそのままフールと王の関係に流れこむ。

フールと王

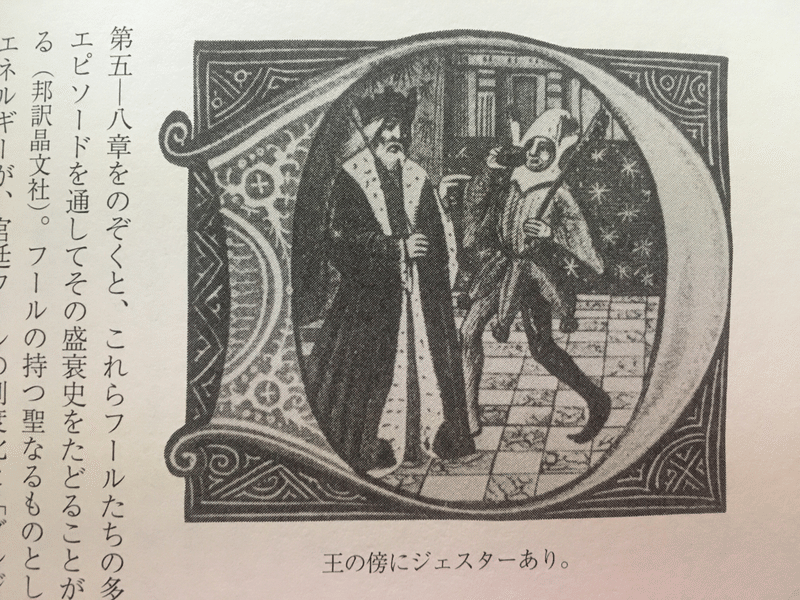

王の隣にはフールがいる。

エリザベス1世にも、女王を継いだジェームズ1世にも、宮廷道化師がついていた。現実の王でもそうだが、エリザベス1世とジェームズ1世の時代を生きたシェイクスピアの作品にもフールの存在は特に目立つ。

いちばん、わかりやすいのは、リア王の隣にいるフールだろう。リア王がみずから王権と王国を投げだしたのちでも、彼の隣にはフールだけが残ったくらいだ。そのことについてウィルフォードはこう書く。

リア王が彼のフール以外のものを一切剥奪された時、或る意味では、彼の無能力と彼の運命の不毛の印である馬鹿じみた慰みものが彼の手元に残っていたことになる。しかしまた別の意味では、彼のフールは一人の人間としての王の現在・過去のありようの本質に属しているばかりか、王の権能の曖昧・両義性もろもろにも属しているのである。

そう。無能なのはフールだけではない。実は王も無能か有能かの狭間に引き裂かれているといえる。

「曖昧」かつ「両義」的な存在が王である。

神々が崇められる筋合いはあるのかと問われるのと同じくらい、王も崇められるべきかどうかは疑わしい。

この曖昧さ、両義性はもともと王の存在理由からくるものである。

こうして神でもあれば人間でもある王は、それによって宇宙が確立維持される過程の、中心的な役者ということになる。この過程は二重であって、すなわち1つは自然の豊饒に現われる自然のダイナミズムを促進すること、いま1つは世界の中に先在する意味を描き出すこと、これである。王権の象徴において、それが彼の神授の権力から汲まれるものであろうと国家の長としての彼の個人的行動から汲まれるものであろうと、王の力は、彼の国の秩序を、魔術的な場でそこからこの秩序が切り離されてきたところの混沌に対して、積極的に維持しているのである。

そう。王もまたフールと同様に、秩序と混沌のあいだに立つものだと言えるのだ。その境界線上でどちらかといえば秩序の側にいるのが王、どちらかというと混沌側にいるのがフールといった程度の違いである。

だから、王とフールは隣にいるし、彼らは簡単に入れ替わりうる。

贖罪山羊(スケープゴート)

そして、実際、王と入れ替わること自体、フールの機能の1つでもあったようなのだ。

多くの豊穣の神(と女神)が、冬の不毛から春の新生という自然の変化に対応するような形で死に、また蘇るのと同様、中心の力の体現者たる王も同じ過程を演じてきた。そして不毛性は王の力に対する愚弄であるが故に、王は非常に早くから、自然の大災害の脅威を体現し、あまつさえ計算ずくで人々の愚弄の対象となる分身を持つようになったのである。短い期間のあいだ王の権威の幾ばくかを与えられた後、贖罪山羊として虐待され、殺されさえする身分低き者、すなわち偽王の制度こそが、1人の王が、重荷の下に滅び、超自然的に蘇るという、もっと古代の複合体内部の役割が分化したものである。

最初から王とすり替わることで、王を虐待や虐殺の危機から救うことを意図された偽王としてのフール。つまりスケープゴート。

だから、王とフールは隣合うどころか、もともと一体だったのだ。

それは王が自然を制御する力を持ったものとして、自然を秩序あるものとする役割を担うことを期待された機能だったからだ。もし秩序をコントロールできず、農作物の不毛や不作あるいは洪水などによる被害などがあれば、混沌である自然を導いた愚行ゆえに王は愚者と認定される。すなわち王はフールとなる。

持っていると思われた力は偽物で、王は無能だとわかった瞬間、王はフールと化す。だから先にリア王が王国も王権もすべて失ったのち、残されたのがフールだけなのは当然なのだ。

そして、この王とフールの関係は演劇のなかの話だけではなく、現実にも見られた。例えば、ウィルフォードは1739年にロシアの女帝アンナが彼女の宮廷フールとある女の結婚を祝して開いた宴の記録を参照し、このフールの役割について、こう書いている。

このフールは「ロシアの長老」「シベリアの王」「サマエードの王」とさまざまに呼ばれた。彼は中心の王の片割れであるか、或いは自ら、名目的には王国の一部ながら中心とは隔てられた領域を支配する王であるか、いずれかであった。

このロシアのフールの肩書きは、王冠と笏杖を手にする者たちは鶏冠帽と鈴を身につけた者どもと同じ星位の下に生まれたというラブレーの言葉を裏付けるものと見ることができよう。ラブレーが正しいとすれば、フールはこれを単に追放して済みというわけにはいかないだろう。何故なら王とフールは太陽系というもっと巨大な営みの中で協同の役割を担っているからである。王はしばしば象徴的に太陽になぞらえられるが、太陽は沈み、王国は日没から日の出までの無時間に耐えねばならず、王は甘んじて死と再生に身をゆだねなければならない。だからこそ、王の即位の時からして時間を数え始めるという古い慣習があり得るのだし、この方式は英国の公文書になお生き続けているのである。

鶏冠帽を被り、杖をもったフールは、王冠と笏杖を手にした王の片割れなのだ。

それは太陽と月のような関係であり、一方が姿を消すとき、他方が現れる。そんな裏表の存在であったのだ、もともと。

秩序と混沌の境界線を開く

さて、ウィルフォードの最初の問いに戻ろう。

なぜ、無骨な田舎者、お調子者、トリックスター、笞(しもと)、そしてスケープゴートとして、フールは世界に、そして世界の想像的表現もろもろの中にかくも繰り返し巻き返し立ち現れてくるのだろうか。

それは人間が、自然に、社会に、そして人間自身に対して秩序ばかりを求め、混沌を見えないところ、意識の外に追いやろうとするからだろう。すべてを制御下に置こうとし、そこから利益のみを得ようとする。秩序とともに賢さ、正気をひたすら追い求める。

しかし、そううまくはいかないのだ。

人間がすこし目を離せば、混沌の扉があき、そこから混沌も、愚かさも、狂気も流れこんでくる。その際の様子がフールたちの身振りに見えるのだろう。

ようするに、ファクトばかりを見ようとしてると、それは気がつけば無意味なフィクションとなり、本当の事実は指間からさらさらと流れ落ちていく。

その逆さまの状態ができるとき、そこにフールはいる。

フールたちの未開性なり魔術は、しばしば彼を特徴づける他の性質同様、フールと動的な関係にあるノン・フールたちの態度と行動と相関的なものなのである。普通フールたちが未開、魔術的な存在として現われるのは、自分は合理的、現実的であると考え、少なくともそういうふうに見えるはずと考えているノン・フールたちとのコントラストに於いてなのである。何をもって「合理的」で「現実的」と言うかは勿論、何を「フーリッシュ」と言うか次第なのだが、ともかくそれらと「フーリッシュ」はコントラストの関係にある。

合理とフーリッシュは、王とフールがもともと一体であるのと同じで、切っても切り離せないものである。

しかし、それを馬鹿なくらい合理主義の現代では、フールなほうをとにかく認めず葬り去ろうとするから、一体でしかない合理のほうも結局機能しなくなり、必要以上に事態は馬鹿げて収集がつかない状態になる。それかいまの人新世=アントロポセンの世だと思う。混沌とした自然をあまりに葬り去ろうとしたがゆえに、かえってテクノロジーがそれ以上の混沌極まりない状況を呼び起こしてしまっている。フール以上の完全な暴走だ。

そうではなく、本来、こういう魔術的儀礼が残っていることが望ましかったはずだ。

こういうわけで、魔術的儀礼の重要な社会にはクラウンたちがいて、そうしたクラウンたちが魔術話行い時には、それはクラウンならざる僧侶、魔術師たちのもっと「合理的な」魔術とコントラストを形づくる――ここで「合理的な」というのは、その社会とその成員の生活の継続に不可欠と考えられている諸価値の構造に準拠している、というほどの意味である。

フールたちがいなくなった人新世の社会をあらためて嘆きたくなる。

そうそう。フールたちがたくさん登場してきたシェイクスピア演劇に代表されるイギリス・ルネサンス演劇は、ジェームス1世の治下が終わった後の、チャールズ1世の治下の1642年に清教徒革命が起きたのと同様に、劇場閉鎖の憂き目にあっている。

そして、演劇上の道化たちともに、宮廷道化も姿を消した。クロムウェルが治める新しいイングランド共和国には道化の居場所である宮廷はなかったし、彼と一心同体だった王もいなくなったからだ。

王政復古でチャールズ2世が王座についても、宮廷道化は戻ってこなかった。かわりに1660年に生まれたのが数学者や科学者からなる英国王立協会(ロイヤル・アカデミー)である。そう、物差しやデータがフールにとって変わり、自然や社会からは秩序と表裏一体だった混沌が徐々に取り除かれていく(ほんとはシェイクスピア見ながら科学してれば良かったんだけど)。

しかも、もうひとつ関連することを付け加えると、この本の訳者でもある高山宏さんが別のところで書いているのだけど、もともと"「つくられたもの」という意味しかない「ファクト(fact)」という言葉が「事実」という意味になった1630年代から"て、そのときを皮切りに、"ピューリタニズムは、データを集積すればリアリティに近づくという思い込みになってあらわれる"ということが起こるのだ。あー、道化たちが開く混沌に目隠しされてしまう様子がよくわかる。

そこから人新世のはじまりとしての産業革命はそれほど遠くはない。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。