十四歳で自信を作った話

自信喪失!!

僕がその感覚を初めて味わったのは十四歳の頃だった。

中学生活も二年目になり、学生の日課であるイジメも苛烈していた。

僕自身はイジメの被害者でも加害者でもなかったが、とにかく学校が嫌いだった。面白くなかった。ロクに友達がいなかったので、基本的には学校は眠る場所になっていた。

教室は見たくもないものが氾濫し、罪状が無くとも、残忍!という理由だけで「捕まえといた方がいいんじゃない?」という人間がいっぱいいた。もはや目を閉じている方が楽だった。

来る日も来る日も眠っていた。

しかし、それを気に留めるクラスメイトもいなかった。

「もしも教室の扉が自動ドアなら開かないんじゃないか」と思うほどに、僕は教室で認識されていなかった。空気そのものだった。

そんな仲間も敵もいない教室で眠り続け、それなりに一人苦しんでいた。

悪だと分かっているイジメに対しては何も出来ず、人間と会話すらしない日々は自分がこの世に存在している必要性を見いだせなかった。

思春期特有と言えばそれまでだが、苦しいものは苦しい。十四歳の僕は確実に苦悩し、葛藤していた。

そんな中、意外にも僕は野球をやっていた。チームプレイが、何よりも大切なスポーツをやる人格ではないにも関わらず、バットを握っていたのだ。

小さい頃は本当に野球が好きだった。

地元神戸には将来、大リーグ史上に残る大記録を打ち立てるイチロー選手がいた。神戸では皆がイチローに憧れては野球を始めた。

しかし、中学生の部活動としての野球はひどくつまらないものだった。

好きなものがつまらなくなるときはいつもゆるやかに、老衰していく。

決定的な理由があって嫌になるわけではない。細かいことが積み重なり、想いは痩せ細り、やがてすべてが許せなくなる。

ダウンスイング信者だった指導者の教員はホームランを打った生徒よりも、自分の提唱するスイングで、サードゴロを打つ生徒を可愛がっていた。

その思想がどうということではないが、もしも自分がホームランを打った生徒だったら「これはたまらないな」と思っていただろう。

アッパースイングで凡退でもしたら、怒り狂いバットを投げつける監督はバットの扱い方よりも、自分自身の心の扱い方に問題があった。

僕の中学は近隣二つの小学校が合同化されるシステムだった。

部員の数も多く、派閥も多かった。それらは部活内にも如実に反映された。

勉強した後に練習に出ないと怒鳴られ、先輩からは理不尽な暴力が飛んできた。

一人の帰り道はいつも、怒りと憎しみで、全身が震え、悲しさと絶望感で、体内の血がすべて、沸騰するような感じがした。

好きなものさえ嫌いになってしまう自分も嫌だった。だが心はもう滑り出していたので、止まらなかった。

その年の夏はとても暑かった。毎日が耐えきれないほどの暑さと、耐えきれないほどの長さで構成されていた。

その日も練習を放り出して、まだ嫌がる肺にマイルドセブンを叩き込みながら下校していた。

未成年でもタバコが買える時代が、良いか悪いかは分からないが、少なくとも僕はこの禁じられた行為を一人で楽しむことに、後ろ暗い高揚を覚えていた。

往々にして身体に悪いものは魂にとって嬉しいものが多い。

そして読んでいた小説の主人公が未成年で嗜んでいたマイルドセブンはどうしようもなく格好良く見えた。主人公はマイルドセブン以外にもギターというアイコンを持っていた。

情報統制された全体主義国家に生まれ、音楽の自由が禁止されている国で、ロックンロールをプレイする彼は、僕の最初のロックスターだった。

分厚いその本を何度も読んでいるうちに、自分の中で、野球部や教室が全体主義国家の政府の悪者に見えてきた。

思想にがんじがらめになり、思いやりを無くした人々は愚かしく見えた。

次第にフェードアウトしていき、僕は野球をやめた。

代償としての制裁だと言わんばかりに、野球部員からの嫌がらせや、陰口が降り注いだ。

色んな病気だと言われた。うつ病でも中二病でもいいが、いつも世の中は、ひとを簡単にひとまとめにして攻略した気になる。

野球人口を増やしたイチローは、神戸の少年達に夢も与えたが、影も与えたのかもしれない。

夏の終わり、毎日を無気力に過ごしていた僕は父親に、三万円のアコースティックギターを買ってもらった。YAMAHAのFS-325という、もう非売品になっている機種だ。

せめて自分の中に陣取る気持ち悪い塊を吐き出したかった。それには武器が必要だった。

好きなミュージシャンがいたわけではないのに、ギターを買う人は少ないと思う。僕は実在するヒーローではなく、小説の中にいる架空のヒーローに憧れてギターを手にした。

後に好きなミュージシャンは数え切れないほどに出来たが、始めた当初は殆どいなかった。そもそも音楽を好んで聴いたりはしていなかった。

完全にゼロから始まった音楽人生だった。

ひたすら自作で曲を作っていた。

弾く曲も無いし、有名な練習曲は覚える手間が面倒だった。それにそもそも僕は何かを吐き出したくて、ギターを買ったのだ。他人の曲は要らなかった。

音楽的な作法、ルールは何も分かっていないが、言葉は湧き水のように溢れていた。言いたかったこと、鬱屈していた感情はメロディに乗り、毎日ノートに吐き出された。

作品としては不出来だったが、それでもこの世に無い物を生み出し、記録していく行為は自分自身の存在を強く認識できた。

すべてから乖離し、自失できた。

リスナーが一人もいない音楽は、狭い部屋の一室で、猛烈なスピードで生産されていた。

どんどん学校に行く日は減っていき、食事を摂る回数も減っていった。

キモめなカルト宗教の信者のように書いていた。

書いたものが何かを叶え、日常ではない、どこかに連れて行ってくれると信じていたのだ。

ひたすら作っていると五十曲を越えたあたりから、作った曲が、似通ったものばかりであることに気付いた。

端々は違うのだが、どうしても類似点が気になる。それは自分の中の音楽の引き出しが完全に底をついた瞬間だった。

始めて一年弱でバックグラウンドが無いツケが回ってきたのだ。早くも僕は音楽家として焼け野原となった。

待っていても新たなメロディもサウンドも出てこないので、言葉が出てこない。魂の代謝が低下していく感覚がみぞおちの下辺りで、鈍く振動していた。吐き出せない時間は、息が詰まる心持ちだった。

新しい作曲能力を手に入れるという必要にかられて、アメリカやイギリスの音楽を聴いた。

先人から技術を学ぼうと思ったのだ。今もマッカートニーが言った「オリジナリティは模倣から始まる」という言葉には強く同意している。

何から聴いてもかまわなかったのだが、小説の主人公もブルーススプリングスティーンを敬愛していたので、僕もそうする事にした。

ブックオフの中古コーナーで、スプリングスティーンとニールヤングとビートルズを買った。セール品で安かったのもあるが、小説の中で名前が登場したからだ。

古くさい音楽だろうな。ぐらいには思っていた。

しかしそれはもう、圧倒的だった。洗練されたメロディに、タフな演奏。七十年代、八十年代に作られた作品が、僕にとっては最新だった。

その日を皮切りにひたすらロックミュージックを聴き続けた。とても楽しかった。楽しいだけではない喜びに包まれた。

聴いていると、あの日の帰り道とは、全く違うエネルギーに満ち溢れた血の沸騰、興奮を感じられた。

なんというか離れた時代、離れた国にも、自分達の存在を、ただ音楽に燃やしていた男達が存在することが、嬉しくなっていた。

僕はずっと枯れた感覚を焼べるように一人で歌を作っていた。だが、同じ感覚を持って、生きている人間が世界には確かにいた。

おこがましいが、この頃の僕は世界のロックスター達に仲間意識が芽生えていた。

狭い部屋で、誰にも聴かれない音楽を作っていた極東の子供が、欧米のレジェンド達にフレンドシップを感じていたのである。

でも、これはもう心から感じてしまっていたので、自分でもどうしようもなかった。

バンド名が印字されただけの真っ白なCDや、ロンドンの路地ですれ違う人のCD、赤ん坊がジャケットのCDが毎日ヘッドホンから流れた。その間だけはソングライターに寄り添ってもらっているようだった。

自分の苦しみを代弁するような歌がいくつもあった。

学校での苦痛な時間も、延々と歌で耳を塞いでいた。学校での一人ぼっちは変わらなかったが、もう寂しくはなかった。

ロックには不思議な力があった。

パーティのフィーリングや、ポジティブの押し売りではない確かな温かさがある。それはリアルで悲しくて、鋭くて優しかった。

聴き終わると必ず彼らの真似でしかないような曲を書き、また別の音楽を聴いてというルーティンを繰り返していた。

この一人で音楽をやっていた時間はとても大切だった。技が知らず知らず、練られ、磨かれていった気がする。

同じことをずっと繰り返すのは非合理的活動かもしれないが、大きな意味があると思っている。中学高校の五年間で二百曲は作ったと思う。

三年生になる頃、楽器店でとある女の子に出会い。アルバムを一枚貸すことになる。

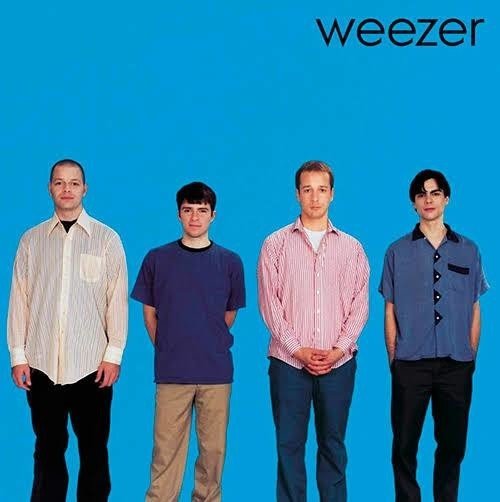

シンプルな青の背景に、やたらと居心地が悪そうにしている四人組のCDだ。

得た能力が先人から受け継いだ賜物であることを、忘れないために書いた歌がある。置いておく。

音楽を作って歌っています!文章も毎日書きます! サポートしてくれたら嬉しいです! がんばって生きます!