ホシハジロとアカハジロ(小説)

4限目の英語の授業、チャイムの音で朱音は目を覚ました。いつの間にか授業は終わっていた。寝ぼけた頭のまま日直の声を聞き、慌てて起立する。

号令を済ませた先生が教室を出るとすぐ、前の席の女子グループが一緒に昼ごはんを食べるため机をガタガタ動かし始める。

なんたる不覚、英語の時間で寝るだなんて。2年の時は一睡もしたことがないのに。いや、それは彩先生が担当だったからか。彼女の一言一句を聞き逃すなんてあり得ないから。

にしても受験生としての自覚が足らないんじゃなくて? いや昨日遅くまでオープン模試の見直しをしていたから眠いんだって。それもそうか...…

心の中でひとしきり独り言ちた後、彼女は弁当箱を取り出す。蓋にキャラクターの絵が描かれた、高校生の女子が食べる量としては微妙に小さい弁当箱。開けるといつも通りのラインナップ、玉子焼きにブロッコリー、冷凍食品のグラタン等々。

好きなものから順番に食べる。まずは冷凍グラタン。カップの底に書かれた今日の運勢は末吉。冷凍グラタンの占いで末吉が出ることあるんだ。何事もなければいいな。

昼休みの教室はいつも騒がしい。ソシャゲをやりながらご飯を食べている男子たち、女子たちの笑い声が弾ける。放送部による校内放送が、我が校野球部が秋の大会で灰川北高校との試合に5-2で勝ったニュースを伝えている。

弁当を食べ終え、朱音はカバンに入っている一番分厚い本を選ぶ。枕にするためだ。分厚さでいえばチャート式数学だろうか。いや、先週図書室で借りた大鷲春男先生の鈍器みたいな単行本の方が安定してそう。そんなことを考えていた時。

『キュルルルル...…』

彼女は顔をあげた。教室のスピーカーから、唐突に甲高い何かの鳴き声が聞こえてきた。他の生徒も怪訝な顔をしていた。

『通学途中、こんな鳴き声を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。実はこれ、校舎の裏にあるため池にやってきたカモたちの鳴き声です。

渡り鳥のカモは夏場は北に住んでいて、餌がなくなる秋から冬に、はるばる日本にやってきます。校舎裏のため池には、そんなカモの餌になる水草や魚が豊富にあります。

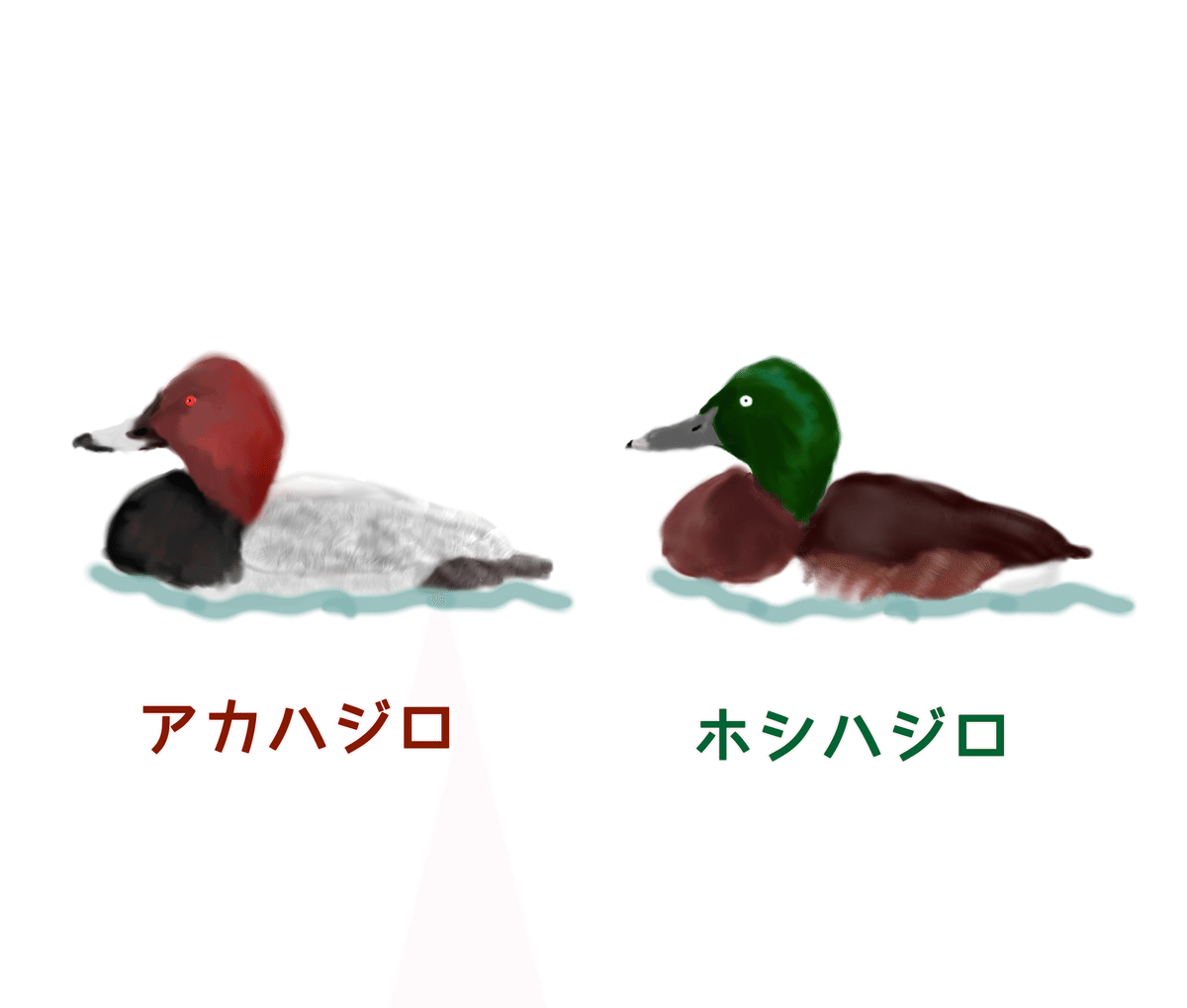

生物部の3年生、若葉さんによると、狭い池に例年マガモやホシハジロなど、約10種類のカモがやってきて、中には数千羽しかいない珍しいカモ、アカハジロもいるそうです。

たくさんカモが集まる理由のひとつは、絶妙な立地。校舎がある山の中腹、崖にへばりつくようにある上に、四方が柵に囲われていて地上からは中々近づけません。そのため長旅に疲れたカモたちの憩いの場は、山上にある校舎から見下ろす形でしか見れないのです。

灰川南高校生しか見れない、カモたちの秘密の楽園。生物部の部室では昼休みに道具を貸し出して観察会を行っていますので、みなさんもぜひ眺めてみてはいかがでしょうか』

学校の裏にやってくる渡り鳥か。朱音は少し興味をひかれた。手に持っている大鷲春男先生の新作に、ちょうど渡り鳥の飛来時期で犯人のアリバイを崩すくだりがあったから、というのもあるがそれだけじゃない。

学校というのは、いつもいつも同じ日常の繰り返しだ。起きて、登校して、授業を受けて、昼を食べて、放課後になって。つまり平凡と退屈。

だから体育の延長でしかない体育祭だとか、よくわからない模擬店を出す文化祭が非日常に思える。娯楽がない田舎ではイオンがアミューズメントパークなのと同じ。ちなみに灰川町にイオンはない。

...…何が言いたいかというと、校舎の裏にやってきたカモたち、という小さなニュースも、平凡と退屈と受験という謎の強制イベントで鬱屈した朱音には、特別に思えたのだ。

朱音は本をカバンにしまうと、教室の外に出た。画鋲がはずれて剥がれかけた廊下の掲示物。廊下を行き交うのは、購買に向かう生徒と、昼休みも忙しそうな先生方。あわてんぼうの三田先生、そんなにプリント抱えてたらどこかでぶちまけますよ...…

朱音のいる8組の教室は校舎の3階の端の方にあり、2つの空き教室を通り過ぎた先に特別棟に続く渡り廊下がある。

生物部の部室は特別棟の2階にある。目の前にある階段を降りて2階の渡り廊下から向かうか、それとも渡り廊下を先に渡るか。

考えながら朱音がふと空き教室の前で立ち止まる。11月中旬の爽やかな秋風がどこからか流れ込んでいることに気づいたからだ。廊下の窓は閉まっているのに。彼女は左側にある空き教室Bに目をやる。

窓際に男子生徒が1人座っている以外は誰もいない教室。机をどけて、代わりに小さめの望遠鏡みたいなものが椅子の前に置かれている。男子生徒は窓の外に向けられたその望遠鏡(?)を覗き込んでは、手に持った本と見比べていた。

教室の中に一歩足を踏み入れ、その男子生徒が同じクラスの若葉颯人だと気づいた。さっきの放送でも生物部員として名前が出ていたが、部活はもう引退してる時期じゃないのか?

「ひょっとして、カモ見てるの? さっきの放送聞いたよ」

朱音が声をかけると、颯人は顔を上げた。スポーツ刈りで色黒なので運動部だとよく間違われる。あと背が高くてガタイがいいからか。

「...…坂口か」

朱音をチラッと一瞥し、彼は愛想の欠片もない淡白な口調でそう言った。小学校からの腐れ縁じゃなければ、さっきの言い方だけで距離をとるだろう。そんなんじゃ友達いなくなるぞ、と朱音は自分の性格を棚に上げて思う。

「その望遠鏡みたいなやつ生物部の備品? なんでこんなところで観てるの?」

「備品だ。...…望遠鏡じゃなくてスコープな。生物部の部室よりこっちの方がよく見えるから」

「へー。ねえどんな感じで見えてるの?」

「双眼鏡を単眼にして固定したものだと思ったらいい。ピントは調節してあるからそのまま覗き込んでみろ」

窓の外には確かに池が見えるが、カモはどこにいるんだろうと思いながらスコープのレンズを覗き込むと、いきなり視界にカモが見えた。すごい。

視界にいたのは、赤茶色の頭に灰色の背中、黒色の胸のカモだ。カモもこう見ると色とりどりで綺麗だ。

「なんか頭が赤茶色のやつ見えたよ〜これが放送で言ってた...…えっと」

「アカハジロのことか?」

「そうそう、それってこの赤い頭のカモのこと?」

颯人は手に持った図鑑をパラパラとめくり、「見たのはこの鳥か?」と広げて見せる。

「あ、そうそう、これ」

「それはアカハジロじゃなくてホシハジロだな」

「ホシ...…なんて?」

「ホシハジロ。似てるけど違うカモだ」

アカハジロは...…と言うと彼はスコープの向きを調整し、「ここにいるぞ」と朱音に代わる。そこにいたのは今度は頭がオリーブ色で、お腹が茶色の鳥だ。

「これがアカハジロ? 『アカ』はどこにあるの?」

「お腹の赤茶色が由来」

「普通逆じゃない? ホシハジロの方がパッと見て赤いなってなるじゃん。ホシハジロの『ホシ』はどこからきたのよ」

「俺に聞くなよ。ホシハジロの名前の由来は確か、背の模様が星に見えたからとかなんとか」

「ええ...…」

そこからしばらく、朱音はスコープを覗いてはカモの種類を聞く、というのを飽きるまで繰り返した。颯人はめんどくさそうではあったが、聞くと答えてくれた。マガモ、コガモ、カルガモ、カイツブリ、オナガガモ。ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、アカハジロ。

「いや、全然違いがわからん」

朱音はスコープから目を離し、両手を挙げた。降参のポーズ。

「大きさが違うカモがいる、っていうのはなんとなくわかったけど……」

「わからんなら代われ。ーー暇つぶしになるほど面白くもなかったんなら、無理に見なくていい。入試に、カルガモとマガモの違いが出るわけでもないし」

どうして彼は、いつも自分の気持ちを見透かしたようなことを言うのだろう、と朱音は常々不思議だった。思考回路が似ているのかもしれないが、この時期に成績で悩む様子がない彼と自分の頭のつくりが同じとは、彼女は到底思えなかった。

朱音は黙って、スコープを覗き込み何やらメモしている颯人の様子を眺めていた。彼は1年の時から池に来るカモの種類と数を記録し続けていて、特にアカハジロの記録は野鳥界隈では貴重なデータとされているらしい。そのまま大学で鳥の研究を始めてもおかしくないな、などと朱音は思う。

小学生の時、彼の家に遊びに行くと部屋の本棚に何種類もの図鑑や、難しそうな生物の専門書が置いてあった。そこで、彼のお父さんは大学で魚の研究をしているという話を聞いた記憶がある。

今思えばあの時から、自分と彼は違う、ということに気づいたのかもしれない。

彼の両親は、彼が何を学びたいか、どこで学びたいかにケチをつけたりしないだろう。県外の大学に行くな、行くなら女子大以外は認めない、文学部なんか行ってどうするんだ、就職はーー朱音が投げかけられてきた種々の言葉を聞かずに、まっすぐ、好きなことだけをして、ここまで来たんだろう。

「おい、勝手に何してんだ!」

入り口から聞こえてきた大声が、朱音の思考を遮断する。生徒指導の大村だ。颯人は小さく「やべ」と言うと、ひょいとスコープを抱えて教室から逃げ出した。いや、許可取ってなかったんかい。

朱音は慌てて颯人の後を追う。運動部でもないのに彼は見た目通り足が速い。逃げ足が速い、というのが正確か。教室前の階段を一つ飛ばしにひょいひょいと降りていく。

どこに逃げるのかよくわからないままついていこうとした時、朱音は階段を踏み外してしまった。視界が横転し、階段の踊り場の壁に頭を打ちつける。

痛い。頭がジンジンする。大丈夫か、という大村の声に応えようとしたが、口がうまく動かない。そのまま意識が遠のいていく……

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

4限目の英語の授業、チャイムの音で朱音は目を覚ました。いつの間にか授業は終わっていた。寝ぼけた頭のまま日直の声を聞き、慌てて起立する。

号令を済ませた先生が教室を出るとすぐ、前の席の女子グループが一緒に昼ごはんを食べるため机をガタガタ動かし始める。

なんたる不覚、英語の時間で寝るだなんて。2年の時は一睡もしたことがないのに。しかもなんか、変な夢見たし。

にしても、彩先生が見てたら何て言うか。「よりにもよって英語で寝るなよ笑」って揶揄われたに決まってる。

...…いや、彩先生なら、と考えるのはやめよう。彼女はもう転勤してここにはいない。もしいたら相談したいことは山ほどあったし、何を聞いても明るく答えてくれたに違いないのだけど。

心の中でひとしきり独り言ちた後、彼女は弁当箱を取り出す。蓋にキャラクターの絵が描かれた、高校生の女子が食べる量としては微妙に小さい弁当箱。開けるといつも通りのラインナップ、玉子焼きにブロッコリー、冷凍食品のグラタン等々。

好きなものから順番に食べる。まずは冷凍グラタン。カップの底に書かれた今日の運勢は末吉だったあたりで、朱音は違和感に気づいた。

彼女は教室の中を見まわした。ソシャゲをやりながらご飯を食べている男子たち、おしゃべりに興じる女子たち。放送部による校内放送が、我が校野球部が秋の大会で灰川北高校との試合に勝ったニュースを伝えている。試合のスコアは5-2。全く同じだ。

『キュルルルル...…』

箸を止めてぼんやりしていると、教室のスピーカーからカモの鳴き声が聞こえてきた。

『通学途中、こんな鳴き声を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。実はこれ、校舎の裏にあるため池にやってきたカモたちの鳴き声です。

渡り鳥のカモは夏場は北に住んでいて、餌がなくなる秋から冬に、はるばる日本にやってきます……」

そこまで聞き、朱音は弁当箱を放置して教室を飛び出した。

「危ないよ、気をつけて」

廊下を出たところでプリントを山のように抱えた三田先生に注意され、朱音は「すみません」と謝った。画鋲が外れかけた掲示物を横目に見ながら、彼女は空き教室Bへと向かう。

果たして、教室の窓際の席には、スコープを覗き込んでいる颯太がいた。彼の後ろの机には、見覚えのある鳥の図鑑。

「若葉くん……」

話しかけると、颯太は顔を上げ、彼女をチラリと一瞥した。

「...…坂口か」

「何してるの?」

「さっきの放送で言ってたろ。カモの観察だ。生物部の部室よりこっちの方がよく見えるから」

ぼんやり突っ立ったままの彼女を、颯太は怪訝そうな顔で見つめた。

「何しに来たんだよ。……突っ立ってたら不審だからここ座れよ」

「……このスコープは、備品?」

「そうだが……スコープってよく知ってるな。この前これを見た放送部の奴は、『小さめの望遠鏡ですか?』って言ってたぞ」

スコープと颯人の顔を交互に見ている朱音をさらに怪訝そうな顔で見て、颯人は「ピントは調節してあるからそのまま覗き込んでみろ、カモが見えるぞ」と言った。

朱音は恐る恐るスコープを覗き込む。そこには、頭がオリーブ色で、お腹が茶色のカモがいた。

「胸が茶色のカモ……これってひょっとして、さっき言ってた、アカハジロ?」

彼女の言葉に、颯太は図鑑をめくって見せた。

「こいつのことか? これはホシハジロだ。アカハジロは頭が赤色のやつだ」

颯太はスコープの角度を調整し、「ほらこれ」といって朱音に代わった。そこにいたのは赤茶色の頭に黒い胸、灰色の背中のカモだ。

「え、逆じゃないの?」

「逆……? アカハジロは、名前のとおり頭が赤いカモだ。ほらこの図鑑にも載ってる」

颯太が開いて見せたページには、確かに「アカハジロ」と書かれていた。でもさっきの夢では、これは「ホシハジロ」だったはず。

朱音は深呼吸して、混乱している頭の中を整理した。さっき見たのは、変な予知夢的な何かで、今は現実。夢の中のこいつに間違ったことを吹き込まれただけで、こっちがリアル。アカハジロは頭が赤いカモ。そっちの方が自然だし、そうに決まってる。

彼女が幾度か深呼吸をした時、「おい、何してる!」という大村の声が聞こえてきた。

さっきの夢と同じように、「やべ」と呟き逃げ出す颯人。朱音もそれを追いかける。

今度は階段を踏みはずさないようにと慎重に降りようとする、が、何かに足を取られて転んでしまった。

「ああ、だから気をつけてって言ったのに!」

階段の手前に、三田先生がしゃがみ込んでいて、床には彼がぶちまけたプリントが散乱していた。いや、プリントをぶちまけないように気をつけて欲しいのはあなたなんですが……

妙に冷静な頭で考えながら、彼女の視界はまた横転し、そして踊り場で頭を打って、意識を失った。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

朱音が次に目が覚めた時も4限目の英語の授業終わりで、空き教室にいけば颯人がいて、なんやかんやあって階段で転んだ。

その次も、そのまた次も...…変な夢だと思っていたが、どうやら同じ1日の、20分ほどの間を延々と繰り返しているようだった。

起きる出来事は全く同じではなく、朱音の言動や行動によって微妙に状況は変わったが、それでも何故か毎回空き教室でカモを探し、階段では必ず転んでしまう。

...…空き教室に向かわなければいいのにそうしなかったのには、理由があった。目覚めるたびに、「ホシハジロ」と呼ばれる鳥と「アカハジロ」と呼ばれる鳥が逆になっていたからだ。

そのせいでスコープに見える鳥の名前を正解できたことは一度もなかった。それが妙に悔しくて、そのあと起きることはわかっているのに、カモを観にいってしまう。

……正直、どっちがどっちなのかはさっぱりわかっていない。3、4回目くらいまでは考えて答えたが、途中から当てずっぽうで答えるようになった。

そしてそういう時の当てずっぽうは当たらないものだ。鉛筆を転がして塗ったマークシートが都合よく正解にならないのと同じ。

どうせまた間違えるだろう、という諦めの気持ちが半分(仮に正解したとしてもこのループから抜け出せるのだろうか……?)と、諦めたくないという執念に近い何かが半分。朱音はまた、チャイムの音で目を覚ました。

4限目の英語の授業。号令の後、消されていく黒板。黒板を見ると、次回に向けての課題が書いてある。テキストにある英作文の問題を事前にやっておくこと。

朱音は1年の頃からずっと、英作文に苦手意識がある。選択肢すらなく、文の組み立てから何もかも、自分で考えて書かなくてはならないのは、やはり難しい。

『実はわたし、英作文の勉強の方が好きだったんだよね。だって、何もかもさっぱりわからない時は、答えを見て真似して書いちゃえばいいから」

ふと、何故だか彩先生の言葉が頭をよぎった。放課後に教室で英語の勉強をしていた時、勉強方法について相談に乗ってもらったことがあった。

『最初に答えを見たら勉強にならないって言う人もいるけどさ、例文みたいに問題文を覚えちゃって、そこの単語の部分だけ入れ替えれば別の問題がきても対応できるし...…全部正攻法で勉強しようとしなくていいんじゃないってこと』

「答えを最初から見る...…」

朱音は弁当の蓋を閉じ、立ち上がった。お昼の放送は、野球部の試合の結果を伝えている。教室を出て、何度も向かった空き教室に再び向かう。

空き教室に来たのが少し早かったのか、颯人はスコープの高さを調整している最中だった。朱音は無言で近づき、後ろの席に置かれた野鳥図鑑に手を伸ばした。

スコープの調整を終えた颯人が朱音に気づき、眉を顰める。

「……おい、勝手に何してんだ」

「スコープのセッティング、できた?」

「は?」

朱音は颯人を無視して、スコープを覗き込む。そこにいたのは、頭が赤茶色で胸が黒色のカモだった。

「このカモ、ホシハジロ、だよね!?!?」

朱音は図鑑の「ホシハジロ」のページを開いて、颯人に見せた。赤茶色の頭に灰色の背、胸は黒色。これがホシハジロだ。

颯人は怪訝な顔のままスコープを見た。

「確かにホシハジロだが……さっきからなんなんだ一体。お前今日変だぞ」

颯人は朱音を気味悪そうに見ると図鑑を奪い取り、スコープをひょいと持ち上げ、教室の外に出た。朱音はその後ろを慌てず追いかける。颯人は渡り廊下を通り、特別棟の階段を降りていく。

そのまま廊下を進み、生物部の部室へと向かったのが見えた。

「若葉先輩! スコープ勝手に持ってかないでくださいよ〜」

「空き教室の方が綺麗に見えるのがわかったから」

「この前も渡り廊下で観察して先生に怒られてたじゃないですか。部室からも見えるんですから……」

部室の前に立つと、賑やかな声が聞こえてきた。流石に後輩がいる部室にまで入るのは気が引ける。そのまま廊下で突っ立っていると、部室から出てきた誰かとぶつかりかけた。

「あ、ごめんね! って、あれ!? 坂口ちゃんじゃない」

「彩先生……?」

目の前にいたのは、灰川北高校に転勤したはずの、笹野彩先生だった。英語が担当で、2年の時の朱音の副担任。確か生物部の副顧問でもあったはずだ。

「学校間の連絡会議があってたまたま来てたの。久しぶりだね」

彩先生は「元気?」と朱音の顔を覗きこむ。笑顔が眩しい。朱音は思わず目を細める。

「彩先生もお元気そうで」

「まあ、元気ではあるかな。北高の子たちの元気には負けるけど。坂口ちゃんは、最近ちゃんと寝れてる?」

「え?」

「さっき若葉くんに言われて。坂口ちゃん、なんか疲れてるんじゃないかな〜って」

(颯人が何と言ったかは想像に難くないが)言葉をすぐにオブラートに包んで渡せるあたり、彩先生は本当に気遣いの人だ。朱音は笑顔を返す。

「昨日遅くまで勉強してて寝不足で。そしたら授業中変な夢を見てしまってーー若葉くんに池にいるカモを見せてもらうけど、『これはアカハジロ』って言いながらホシハジロを見せられたり、嘘ばっかで」

「え〜、それはひどい」

「でも私諦めが悪いから、ホシハジロとアカハジロを最後には見分けられるようになって」

「すごいじゃん。まさにNever give up だね」

彩先生はストレートに褒める。その真っ直ぐさがこそばゆい時もあれば、心に突き刺さる時もある。

「ほんとに……諦めなくて、よかった……」

朱音は溢れる涙を堪えるのに必死だった。ずっとループしたままなんじゃないか、という不安。それを振り払う勇気。彩先生はーーたぶん朱音の説明では何もわからなかっただろうがーー何も言わずそっと彼女の背中に手を当てた。

「坂口ちゃんのいいとこは、諦めが悪いとこだよ」

「うん……」

「親御さんに、県外の大学には行くなって言われ続けてたのに、女子大なら県外でもいいって妥協を引き出したりさ」

「うん……」

「一人でずっと戦ってるの、ほんと尊敬するよ」

彩先生はそう言うと、朱音の肩に手を置いた。

「……いい雰囲気のところ悪いけど、なんか、俺の悪口で盛り上がってなかった?」

いつのまにか部室から、颯人がひょっこりと顔を出していた。部室の前で結構な音量で話していたから、生物部の人たちにも丸聞こえだったようだ。

「あれは若葉くんじゃなくて、坂口ちゃんの夢に出てきた若葉くんだから」

「……まあいいけど」

「そういや坂口ちゃん、若葉くんも諦めが悪いのがいいところだから、二人は似たもの同士な気がする」

「諦めが悪い?」

彩先生の言葉に、颯人は呆れたようにため息をついた。

「今その話します……? 俺は本当は北高に行きたくて。あの学校、湖の近くで珍しい渡り鳥がたくさん来るから。でも、『そんなことで高校を決めるな』って親父に怒られて」

「お父さんに?」

「親父も南高出身でさ。というか……俺が魚より鳥好きなのが嫌、みたいなとこあって」

くだらないだろ? と颯人は言葉を継いだ。

「そこまでやられたら逆に、南高でも渡り鳥を探してやろうと思って……そう思ってたから、ため池にカモが来ることを発見できて、本当によかった」

「そうだったんだ」

「だからその……理由はよくわからんがカモに興味持ってくれたのは嬉しいし、さっきは邪険にしてすまん」

颯人の言葉に朱音は顔を上げた。何度ループしても見れなかった、彼の本音。

「こっちこそ、勝手に図鑑とか触ってごめんね。大事な備品なのに」

「……今ちょうど、アカハジロが見やすいところにいるから、スコープ覗いてみるか? 彩先生も」

「いいの?」

彩先生は、眩しい笑顔を朱音と颯人に向けると、2人の肩を抱きながら部室に入っていった。

🦆 🦆 🦆

昼休みいっぱいカモの観察会をして、午後の授業を受けて帰宅した朱音は、翌日、自室の布団で目覚めたことに酷く安堵した。

彼女は一晩考えたが、何故あのループが起きたのか、あれは現実ではなくただの長い夢だったのかは、よくわからなかった。

ただ、ホシハジロとアカハジロを見分けるのに比べたら、紛らわしい英単語を覚えるのは全然大したことない、ということだけは確かだった。

ーー

ループものって絶対こういうことじゃない気がするな……次回はいよいよ連作のラスト、「鳥」と「黒」をテーマにした作品を更新予定です(とらつぐみ・鵺)