東日本ハウス創業者・中村功|木造ナショナリズムの生成と展開

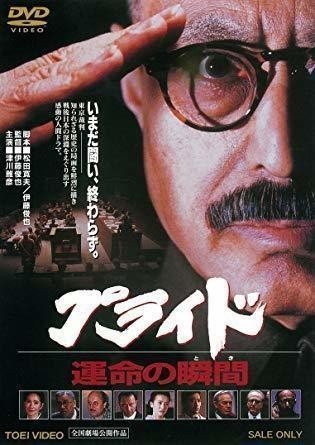

先日亡くなった俳優の津川雅彦が主演した映画『プライド:運命の瞬間』(伊藤俊也監督、1998)(図1)。タイトルだけでは何の話かわかりませんが、主人公は東条英機。舞台は極東国際軍事裁判。いわゆる東京裁判です。

図1 プライド:運命の瞬間

この映画を製作した東京映像製作は、実は木造住宅メーカー・東日本ハウス(現・日本ハウスホールディングス)が映画製作のために立ち上げた会社。この映画は東日本ハウス創立30周年記念作品として位置づけられているのです。

木造住宅メーカーが、なぜ東条英機を主人公とした映画を製作したのでしょうか。そこには、創業者・中村功(1936-)の趣味、あ、違った、経営思想があるのですが、それと同時に木造住宅自体が持つ魅惑的な幻想もまた大きく影響しているのでは中廊下、と。

そんなわけで、木造住宅がナショナリズムと結びつく過程を、中村功の住宅産業人生に見てみたいと思います。

東日本ハウス創業の頃

大阪万博の前年、1969年2月13日に創業した東日本ハウス。岩手県盛岡市で創業した時は社員数名で大和ハウス工業の販売代理店を営む弱小工務店でした。翌年には木造住宅を実験的に販売。翌1971年3月から木造注文住宅へ本格的に転身し、その後、北海道から鹿児島まで支店展開する大手木造住宅メーカーに成長しました。

このあたりの経緯は『東日本ハウス10年史』(1979)が詳しく、そして熱い(というか暑苦しい)。大企業の上品な社史とは違う、雑さとエネルギーに溢れています。座談会もお酒を飲みながらではと疑うほどの脱線と冗談の連続(例えば、創業資金は数ヶ月前に発生した三億円事件で得たとか)で、もはや「正(統な歴)史」ではなく「正(直な歴」史」みたいな状態。

この『10年史』の表紙は騎馬戦風景。これは新入社員研修での恒例行事でもあって、東日本ハウスのアイデンティティにかかわるほどのイベントです。執筆陣は社員や関係会社はまあフツーとして、寄稿コーナーに第一勧銀や博報堂の役職者に混ざって、社員行きつけのバー「ナオミ」のママも執筆してます。そんな内容ひとつひとつが当時の東日本ハウスらしさを表現していて微笑ましくもあります。

さてさて、創業者・中村功は1968年11月、永らく続けた出光興産を退職。同社の部下(兼飲み仲間)数名を引き連れて起業することになりました。じゃあ、何の商売を始めるか。。。

決めるにあたって重視したのはズバリ「今後伸びる産業を選ぶ」でした。その候補には「広告宣伝」や「ジュース販売」などが挙がる。そこへたまたま社員(予定者)の一人が口にした「(サラリーマンは最終的に)「家がほしい」という言葉で一気に方向転換します。

さっそく中村は駅で住宅産業に関する本を買うことに。

僕は北上の駅で本を二冊買ったのよ。「三井・三菱の不動産戦争」というのと、「これからの住宅産業」だったか「プレハブ住宅産業」かな、いずれそういった本を二冊買って汽車の中で読んだわけですよ。(中略)それまで住宅には関心が無かったんだけど、彼の一言で本を二冊買った。そして、北上から仙台までの間でバーッと読んでしまった。「これはもう住宅だ!!」。で、仙台で飛び降りたんだ。

(『東日本ハウス10年史』、中村功の発言)

1969年当時は、住宅産業論ブーム真っ盛り。通産省官僚・内田元亨の論文「住宅産業:経済成長の新しい主役」が『中央公論』(1968年3月号)に掲載されたことからブーム化。さらに未来学ブームに乗って盛んに「未来産業」が叫ばれるなか、「住宅産業」もまたそうした「未来産業」の一翼を占めるとされていました。

大和ハウス工業の石橋信夫や、パナホームの松下幸之助にみられるような、住宅事業を救国の事業とみなす使命感はそこには見られません。「今後伸びる産業」という一点において住宅産業は選ばれたのでした。

とりあえず「住宅産業」なるものを始めよう、ということで早速、永大・ミサワ・大和にそれぞれ代理店をやらせてほしいとお願いすることに。その結果、東日本ハウスは大和ハウス工業の代理店になりました。

では、なぜ3社のうち大和ハウス工業を選んだのか。それは、大和ハウス工業だけが保証金が不要だったというオチ。

ほかにも創業当時のエピソードには事欠きません。社名決定も社員に「シンワハウス」で登記してくるといって出て行ったのに、帰ってきたら「東日本ハウスにしてきた」という展開だったり、家が売れなくって物置や消火器を売ったり。信頼を得るためにお客さまに秒刻みでアポイントをとったり。

さらには鉄骨プレハブから木造住宅へ転身した理由も行き当たりばったりです。中村は契約をとるために、あるお客さんのもとへ断れなくなるくらい何度も何度も訪問し、ようやく契約にこぎつけます。その時に言われたのが「お前にまかせるけど、どうしてもプレハブは嫌だ」と。「それじゃあ大和ハウスと同じ値段で木造をつくる」と約束したのです。

これが思わぬ発見へとつながります。

それは、木造住宅を売ったら大和ハウス工業の代理店をやっているよりも倍儲かるということ。ちょうど同じ頃、大和ハウス工業との仲も険悪になりはじめ、一気に木造注文住宅へと転向することになったのです。

東日本ハウス創業の頃をみていくと、住宅産業を選んだことも大和ハウス工業の代理店となったことも、さらには木造注文住宅へと転向したことも、全ては行き当たりばったりで、住宅に対する思想も理念も使命感もほぼゼロだったことがわかります(だからダメというわけではありません。念のため)。

それにもかかわらず、後に中村が大きな使命感のもと、東条英機を主人公とした映画を制作するに至るのでしょうか。そこには木造住宅は全く関係していないのでしょうか。実は大いに関係があります。

中村功の通俗道徳

創業者・中村功は昭和11年、1936年の生まれ。セゾングループの堤清二、映画監督の勅使河原宏と同年になります。香川県立高松商業高校を卒業後、出光興産に就職。13年間のサラリーマン生活に別れを告げての東日本ハウス設立でした。

東北の小さな住宅会社が全国へと展開し、オイルショックをもくぐり抜け急成長を遂げた東日本ハウスの歴史は、中村の経営感覚あってこその偉業です。そしてその偉業の背景には、何とも特徴的な中村功の経営哲学というか、戦前生まれに未だ濃厚な通俗道徳(=信心が商売の成功を約束する)が垣間見えます。

ワンマン社長・中村功が率いる東日本ハウスでは、後に、木造住宅と日本の伝統と人生哲学などが渾然一体となった思想が形成されていきました。それは「立派な日本人になれ」という社是のもとに、礼儀や親孝行の励行、男は男らしく女は女らしくといった規範など具体的な日常実践へも展開していきます。

ただし、こうした東日本ハウスの木造住宅と日本の伝統や人生哲学の関連づけは、そもそもの住宅産業への進出が行き当たりばったりだったことからも分かるように、会社設立後、徐々に形成されていったものです。少なくとも、こうした思想をベースに木造注文住宅会社が生み出されたわけではないということ。

中村は大和ハウス工業の代理店を経験することで、プレハブメーカーの強みを実感しました。それは、販売力重視、原価計算、商品開発の3つ。これを活かせば在来工法でも十分戦える。むしろ、日本人は在来工法の家がピッタリあう。ただ、大工・工務店は圧倒的に営業力が弱い。営業力強化のためには、社員という「人」が重要だ、「人間産業」だ。こうした論理展開から非常にマッチョで浪花節な経営姿勢が徐々に構築されていったのでした。

そんな中村の思想をもとに、東日本ハウスは「東北の大工さん」「日本の技と心」を謳い木造住宅を売っていきます。みちのくの小さな工務店が関東へ逆上陸、さらには全国展開するという展開も物語化されていきます。当然に「日本の伝統」もそこに入り込んでくる。

商品としてはあくまで日本の伝統、日本人の心、日本人の生活、自然と調和する生活、そういう日本人の生活の特徴を基本とした、そういう家をつくりたいと考えています。

ついでに言うと、西洋的考え方は、自然と戦う、自然を征服する、という生き方です。これはどっちが良い悪いと言っているのではありません。西洋は西洋なりの素晴らしさがあり、日本人には日本人の素晴らしさがあります。

我々は日本人だから、そういう自然と調和する家、人の心と調和する家をつくりたい。そう考えています。

(中村功『非エリートがエリートに勝つ日』1995)

1987年には「近代和風」をコンセプトに据え、1992年には近代和風「やまと」を発売します。

バブル崩壊は、いわゆる高度成長も終わって、日本回帰だと。私は理屈っぽい男なので、メインテーマを「日本回帰」にしたんです。日本回帰を商品化したらどんなものになるか。そこから(中略)「ヒノキ」だろうとなる。ヒノキは日本人のまさに心のふるさとのような木でありますから。しかも柱は戦前のように太いものにする。柱というのは一家の主人と同じで、太いものに安心感がある。まずそういう思想からはじまったんです。

(中村功『人生は戦い』1998)

実は会社の象徴ともいえる「檜」「4寸角柱」「高天井」は、この「やまと」で標準仕様に定められたかなり後発のコンセプトだったのです。

また、「やまと」という名称は日本人の心のふるさととしての「大和の国」だけでなく、社内的には「戦艦大和」とのダブルミーニングとしても受け取られています(あとは「大和ハウス代理店」として会社がスタートしたことに由来、なんて皮肉も笑)。ここに至って、木造住宅が東北という「地方色」から、日本人のアイデンティティへと展開していきました。

つまりは、「近代和風やまと」の商品開発を通して、中村の通俗道徳が「日本回帰」へと結び合わさった、ということ。バブル崩壊後における木造住宅の商品コンセプト=「日本回帰」が、その後、急速に右旋回していく中村の行動指針を決定づけたと考えられるのです。

通俗道徳から政治活動へ

「近代和風」の翌1988年、中村は全国の中小企業経営者を応援し、結束を促そうという思いから「漁火会」という社会活動団体を結成。全国各地でまずは細々と勉強会を展開していきます。これが次第に「政治」への問題意識へと発展していきます。

経営者として真面目に考えれば考えるほど、今の政治はおかしいと思わざるを得ません。何かこの日本のために役立ちたい、という願いをもっていた私は、「経営」をとことんつきつめていったら「政治」にたどりついたわけです。

(中村功『非エリートがエリートに勝つ日』1995)

団体名「漁火会」という名前は、司馬遼太郎『竜馬がゆく』の一文「今はまだ小さな火かもしれないが、やがて日本の夜明けの灯となるだろう」との願いにちなむといいます。

そして「近代和風やまと」販売の2年後、1994年に社長職を藤澤誠一に譲ると、中村は会長に退き、「漁火会」を母体に政治活動へと乗り出していくのです。「真正保守」を掲げる右派政党・青年自由党の結党です(2000年に解党)。

真の民主主義を求め、戦後に日本民族が失った勇気、恥、誇りを取り戻すことが目指されます。そして政治家の世襲制を問題視し、そうした基盤なしでも政界進出するための組織づくりに邁進するのです。その過程で、右派論客との人脈も形成されていったようです。

そういった展開を経て、冒頭に紹介した映画『プライド:運命の瞬間』(1998)製作へと至ります。

映画監修は外交評論家・加瀬英明。ちなみに、東条英機を主人公としたこの映画は、もともと中村の思いとして、主人公は東条ら戦犯の無罪を主張したインド人判事ラダ・ビノード・パールだったのです。中村の思惑が戦後の自虐史観を克服することにあったのは言うまでもありません。

その後、映画は第二弾『ムルデカ17805』(2001)も作られました。

前回同様に加瀬が監修。こちらは第二次大戦の敗戦後も現地にとどまり、インドネシア独立戦争に関わった日本兵を描いていたもの。インドネシアへの進駐が「侵略」ではなく、アジアの解放であったことを丁寧に描く意図もそこには込められています。

あと、後に加瀬英明監修、中村功企画による『われわれ日本人が尖閣を守る』(2013)も出版されています。

『プライド』と『ムルデカ』という二つの映画製作が、中村自身の通俗道徳が政治思想へと展開した結果であることは言うまでもありません。しかし、それは同時に東日本ハウス本体の資産を散財し、大きな負債を会社に残すことになりました。

保守思想と通俗道徳、そして愛郷心はバブル経済という時代背景と相俟って「経営の多角化」につながり、テーマパーク「けんじワールド」や「銀河高原ビール」、「ホテル東日本」へもつながりました。これらは「家づくり」から「まちづくり」、そして「国づくり」へと拡大していく創業者・中村の肥大化していく経営思想と一体なものだったのだと思います。

木造注文住宅メーカー東日本ハウスの創業者・中村功が、1990年前後を境に急速に右傾化していった軌跡は、彼の通俗道徳を土壌に、「木造住宅=日本人の心」の花が咲いた過程と見なすことができます。

日本という土地では、木造住宅による家づくりがナショナリズムと高い親和性を持つ。そのことを教えてくれる典型例として中村功の軌跡は注目に値します。

(おわり)

【追記】2019年10月18日(木造住宅の日)

中村功氏の新著が2019年春に出版されました。表紙には加瀬英明による推薦文が。未だ衰えぬ行動力と、憂国の念が込められていて圧倒されます。

参考文献

1)東日本ハウス『東日本ハウス10年史』東日本ハウス、1979

2)東日本ハウス『東日本ハウス40年史』東日本ハウス、2009

3)日本ハウスHD『日本ハウスホールディングス50周年記念誌』日本ハウスHD、2018

4)中村功『非エリートがエリートに勝つ日』東洋経済新報社、1995

5)中村功『思う存分、生きてみよ!』中経出版、1996

6)中村功『非エリートがエリートに勝つ日・決定版』東洋経済新報社、1997

7)中村功『人生は戦い』高木書房、1998

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。