アンビエンス[遅れる声と中心からのズレ]

アンビエンス(ambience)とは「環境」「雰囲気」といった意味の言葉で、音楽の場合には「響き」として使われることが多い。「響き」は、音楽を聴くには欠かせない要素だけど、どこかで演奏すれば、その「どこか」は必ず地面とか壁とかがある空間だから、音というのはイヤでも響くことになるわけだ。スタジオや、コンサート・ホールといった場所は音楽を演奏するための専用の空間で、音の響き方ということまで計算してつくられているし、デジタル楽器を使った音楽などでも、リバーブやディレイといったエフェクターによって残響音がつけられているのが通常だ。

音がズレることで広がりが生まれる

今日いわれているようなアンビエンスというのは、たぶん、「録音」というフィルターを通してはじめて見い出されるものかもしれない。録音された音楽を聴く場合、ステレオで聴くことが普通で、再生装置にはスピーカーが二個付いていて、音が「立体的」に聴こえるようになっている。人間の耳が左右二つあるために、音の出口も二つあることになる。

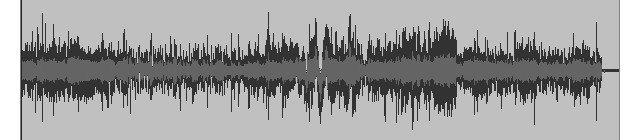

上の波形をヘッドホンで聴けば、頭の中央あたりで鳴っているように聴こえるはずだ。音の出口が二つあっても、音源は一つしかない。この音はモノラルで、もし、スピーカーがたった一個しかなくても、逆に、スピーカーがいくつあっても、すべてのスピーカーからまったく同じ音が流れるだけのことになるから、これはステレオとはいえない。個々のスピーカーから流れる音に違いが生まれない。

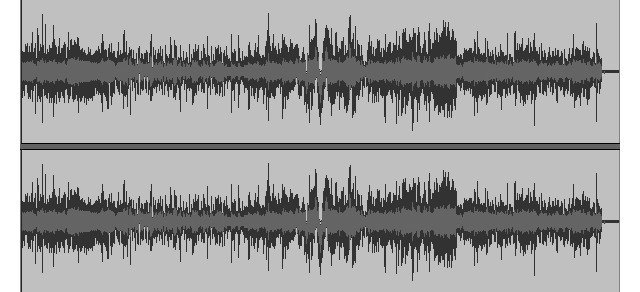

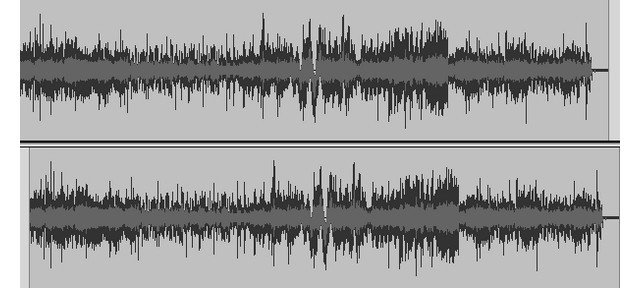

この波形、最初のものと違って、上下二段に分かれている。上がスピーカーの左側 (L)、下が右側 (R) 用のものだ。しかし、これでステレオになったわけではない。というのも、上下二段の両方の音が全く同じで、違いがないからだ。まだモノラルのままということだ。

これはパッと見、先ほどと同じような波形に見えるけど、よく見ると、上と下では、波形の位置が微妙にズレている。下のほうが上より少し遅れたものとなっている。というのも、左右のスピーカーから出てくる音が「同じ」だとモノラルになってしまうのだから、音をステレオにするためには、右側と左側から出てくる音に「違い」がなければならない。ここでは、そのための方法として、左右の音を時間的に微妙にズラすことによって、モノラルの音をステレオ化している。聴けば広がりを感じるはずだ。モノラルの音源をステレオにするためには、何らかの仕方で左右の音をズラしてやればよいことになる。このように、音が立体的に聴こえるということと「ズレ」との間には、きわめて密接な関係があるのだ。

中心にあるはずの歌が見失われていく

二つ置かれたスピーカーの、ちょうど中央の位置が音場の中心といえる場所で、モノラルだとこの位置から音が聴こえる。いわば「ズレ」のない場所だといえるけど、ロックなどのヴォーカルはスピーカーのまん中から聴こえてくることが多く、この場合、楽器演奏の中心の位置に歌があることになる。これが、テクノなどになると中心にあるはずの歌が失われていく傾向が出てきて、残響音の多いアンビエント・ミュージックになると、さらに非中心的な音場というのか、ますます中心点が見失われて音が周囲へと拡散し、左右への音の広がりが強調されてくる特徴があると思う。

例えば、808 STATEの『ex:el』。「ハウス」と呼ばれるジャンルのアルバムで、1991年に発売された。テクノなビートの上に、ファンクなヴォーカルが乗っている。このヴォーカルが、いわゆる歌主体の音楽と比べると、定位が明確でなく、音の位置がセンター(中心)からわずかに外れている。ビョークが歌っている7曲目 「OOOPS」 にしても、ヴォーカルの位置は中央より少し左側にズレている。さらに、エコーも強く掛かっているために、ヴォーカルの存在感がはっきりと前に出てこない。ほとんどの曲にヴォーカルがはいっているにも拘わらず、おそらく意図して、ヴォーカルは中心に来ないようにズラされている。

テクノなどで聴かれるヴォーカルは、歌手が目の前で歌っているという実在感があるものより、音楽から歌が聴こえてくるということに対して、何らかのフィルターを掛けているというか、そのうえで再度それを現前化しているものが多いという印象を受ける。そのために、聴こえてくる声は、記憶の残像が表れ出ているかのような、それはどこかで残響音と区別がつかなくなるような感じがするものが、多くあるように見受けられる。そういった意味で『ノット・ウェイヴ』という、2007年に出たアルバムが興味深かった。

ノット・ウェイヴ (NOT WAVE)

ライナーノーツによると、『ノット・ウェイヴ 』は、ディスコ、ダンス、ダブ、ハウスなど、さまざまなレーベルのバンドをそれぞれ「点」のように集めたオムニバス盤で、かつて、70年代に出された「ノー・ウェイヴ」に対するオマージュでもあるということだ。

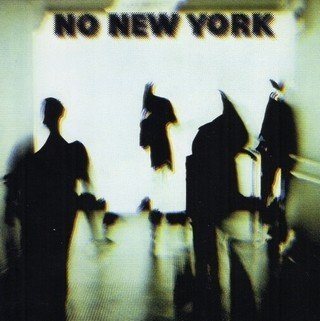

70年代の「ノー・ウェイヴ」は、ブライアン・イーノがプロデュースしたオムニバス・アルバム『ノー・ニュー・ヨーク』で聴くことができる。『ノー・ニュー・ヨーク』には、コントーションズ、ティーンエイジ・ジーザス、マーズ、DNAの、4組のバンドの音楽が収められている。サウンドの傾向は、いわば、行くところまで行ってしまったロックというのか。解体してしまったサウンドは、もはや「新しい波(ニュー・ウェイヴ)」を生み出すこともできないくらいに壊れている。ここには「破壊」という要素が存在しているとはいえ、ロンドン・パンクのように壊す対象に向かうというよりも、もはや「壊す対象」までもが壊れたあとに出てきたかのような音楽であるということがいえると思う。

さて、2007年に発売された『ノット・ウェイヴ』は、『ノー・ニュー・ヨーク』を強く喚起させるアルバムだ。かつて、「ノー・ウェイヴ」の頃にはパンクが存在していたけれど、『ノット・ウェイヴ』はパンクよりもずっとテクノに近いサウンドの傾向があって、ドラム・ボックスによるダンス・ビートやシンセ音などもかなり聴こえてくる。そして、00年代の『ノット・ウェイヴ』では、「ノー・ウェイヴ」に見られた「壊す」という傾向が薄い。『ノット・ウェイヴ』に収められている楽曲には、ほぼすべてヴォーカルがはいっていて、いわゆる「歌もの」だけれども、楽曲の作りは、メインストリームで流れるような音楽を「ノー・ウェイヴ」ほど無骨に壊しているとは思えない。どちらかというと、主流とさほど大きな違いはないような作りのサウンドが並んでいる。

ところが、『ノット・ウェイヴ』では、一見、メインストリームとあまり変わらないような音楽が、微妙にどこかがチグハグで、何かが食い違っているような感じを起こさせる。いわば、これらのサウンドは、主流に立ち向かうために先鋭化しているというよりも、主流からズレているのである。主流と似たような音楽であるにも関わらず、それが主流との写像のようにズレたものとなっているために、主流とは違った、何か別のものとなっていると感じられるのだ。いま、もし主流というものを「最初の声」だと考えると、『ノット・ウェイヴ』は遅れて返されたエコーのようなものといえるかもしれない。しかしエコーは元の声とたとえそっくりであっても、反射された声であるから一種のコピーであるとも考えられるので、最初に発せられた声にあった実在感はそぎ落とされてしまう。その意味で、エコーは最初の声と同じものではない。だからかどうか、『ノット・ウェイヴ』に収められた楽曲はほとんど典型的なダンス・サウンドであるにも拘わらず、主流の音楽のようにはノレない感じが漂う。このクールさは、破壊ではなく「ズレ」からくるものだと感じられる。

ただし、エコーが最初に発せられた声のコピーのようなものだとしても、それは、複製された同一物が並列的に並んだ状態ではなく、「最初の声」が何度も反射されることから生まれるものだから、時間的に遅れてやってきた声の回帰と捉えられる。ここで、「遅れてやってくる」ということは、「周期(=波)」というよりも、反射によって引き起こされるのだから「反復」であると考えられる。つまり、『ノット・ウェイヴ』は「波ではない」ということになり、それはどこかに一回性というものを有しているのだが、ただしその一回性は反復された後のものだからすでに「最初の声」と同じものではなくなってしまっているのだ。そのために『ノット・ウェイヴ』では、「同じもの」としての声のコピーがあるのではなくて、遅れて返ってくる声が、もはや最初の声とは違ったものとして生み出されているのだといえる。このアルバムはテクノなダンス・サウンドが続いていくのだけど、終わり近く13曲目(最後から2番目)ではブルースのライブ録音が収められている。ラストの曲はファンク・ビートに戻るのだが、ただしそれは打ち込み(テクノ)ではなく生演奏となっている。

『ノット・ウェイヴ』は、生演奏からズレたサウンドであるダンス・ビートがコピーされたもののように並列的に並んでいるかのようでありながら、「最初の声」が遅れて戻ってくるかのように、後半、生演奏へと再びズレて行くような構成があると思う。しかし、ここで戻ってきた生演奏は「最初の声」と同じものなのかどうか、定かではなくなってしまっているのだ。

反射音は最初に発せられた声と同一とはいえない

「響き」とは、最初に発せられた音が、しばらく経ってから再び現れ出てくるような音のことだ。山の頂上で一回だけ「ヤッホー」といったら、しばらくしてから「ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー」と何度も声が聴こえてくるのが山びこで、あたかも「ヤッホー」という最初の声の記憶が再現されているようにも聴こえる。でも、このフェードバックには、中心を持ち閉ざされた円環は存在していない。たとえば、季節は一年周期で移り変わるけれど、それは地球が太陽を中心として公転しているためで、ここには中心を持ち閉ざされた円環が存在する。対して、反射はそういった運動の外で起こることだ。音を発するものの外側があるから、音は跳ね返ってくる。遅れて返された音はもはや、最初に発せられた音と同一なものとはいえないから、ここで時間の連続性は、

a=b, b=c, a≒c(または a≠c)

となるかもしれない。最初に発せられた音「a」から、「b」という反射を経て返ってきた音「c」は、最初の「a」と同じものであるようでいて、同時に同じものではなくなってしまっている。いわゆるアンビエント・ミュージックというのは、空間が広がっていて、輪郭が明確ではなく、どこか曖昧模糊とした感じのするような特徴を持った音楽を指すことが多い。明確な中心性みたいなものがなくなっていくような傾向があるともいえるけれど、アンビエンスが、音楽が鳴る空間的な特徴だとすれば、そこには、さまざまな様相があるのだと思う。

(了)

[補記] 2009年10-12月頃、HPに書いた文章を大幅にまとめ直したものです。中心にあるはずのヴォーカルが空間的に響くことで遅れとズレが発生し、非中心化するという内容のもので、狭義のアンビエント・ミュージック(環境音楽)とは少し観点が異なるかもしれないです。(2020年06月28日)

サポートいただけたら大変ありがたいです!いただいたサポートは、音楽を続けていくための活動費に使わさせていただきます。