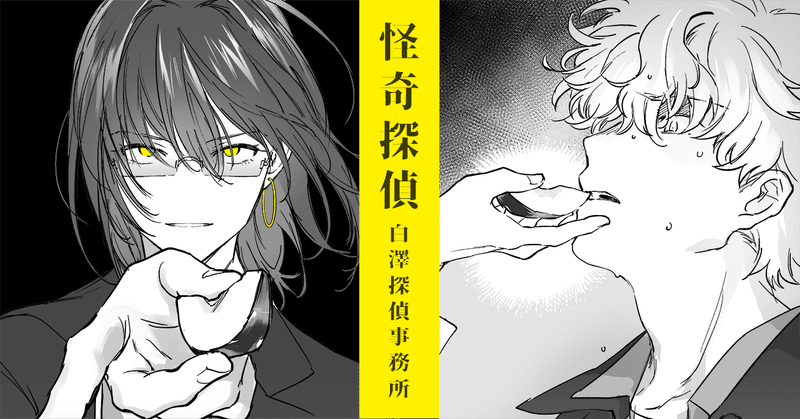

【小説】#14.5 怪奇探偵 白澤探偵事務所|美味しすぎる林檎|閑話

林檎狩りを終え、レンタルした車を返却し、林檎を持って事務所に戻った頃にはすっかり日は沈んでしまっていた。あの眩暈の影響なのか、帰り道は車に酔ってしまい、少し気分が悪い。

「野田くん、気分はどう?」

「……今日は飯いらねーって感じです……」

クッションに横になっているとだいぶ気分がマシで、帰ってきてからずっとリビングで横になっている。助手なのに何もしていないのは正直どうかと思ったのだが、白澤さんがてきぱきと諸々を片付けてしまったのでやることがないのも事実だ。

「果物なら食べられる? 林檎もらってきたし、剥いてあげようか」

果樹園のオーナーさんが、いくつか持たせてくれたものだ。白澤さんがどう事情を話したのかは知らないけれど、何かが起きる前でよかったと言っていた。俺には何か起きた後なのだが、それは黙っておいた。

「さっぱりしたのがいい?」

「そうですね……」

「これはどう?」

白澤さんが選んだ林檎が、青い林檎だったので一瞬驚いてしまった。黙っている俺に気が付いて、白澤さんが慌ててあの林檎じゃないから大丈夫だと笑う。

「王林って言うんだって。いい匂いがするよ」

「……それはわかりますけど」

「野田くんが食べられなかったら私が食べるから」

だから剥いてみるね、と言って白澤さんはキッチンから果物ナイフと皿を持ってきて林檎を剥き始める。うさぎりんごにされたらどうしよう、と一瞬思ったのだけれど、いたって普通の状態で皿に置かれた。

目の前にあっても、いまいち気が進まない。黙ってりんごを見ていたら、白澤さんが一切れを摘まんで、食べた。

「さっぱりしてるけど甘いね。なんだろう、食感が軽い感じがする? 美味しいよ」

大丈夫だと伝えようとしてくれていることは、俺にもわかる。もう一切れが皿に乗って、クッションから起き上がって手を伸ばした。これは、さっき口に当てられて無理やり食べさせられそうになった林檎とは違う。わかっている。

口元に運ぶと、さわやかな匂いがする。昼間のあれはこんなに匂いがしなかった。一口齧ると、さっくりとした食感に少し驚いた。林檎というものは大体にして固いイメージがあったけれど、こういうものもあるのか。匂いのままさっぱりとした味なのに、甘味が強い。焼き菓子には向かないだろうな、と考えながら食べていたらすっかりなくなった。

「……おいしいですね」

「怖くない林檎でしょ」

「無理やり口に突っ込まれたら何でも怖いっすよ……」

そうだね、と笑う白澤さんの手元で林檎が切り分けられていく。ここにいることを選んだのに、それを変えられそうになったのも恐ろしかったのかもしれない。

「こっちの赤いのは、どうしようか」

「パイにします?」

「野田くん、アップルパイが作れるんだ」

剥き終えたナイフを置いて、白澤さんが皿にある林檎をまた一切れ摘まむ。追って、俺も一つを摘まんだ。

ひとつのものを分け合うのが心地良いと思う。仕事の中で不安なことがあっても、なるべく解消しようとしてくれる気遣いが嬉しいと思う。いつまで続くかわからないけれど、できるだけここにいて仕事を続けたいと思えることは良いことだなと、青い林檎を噛み締めながら考えていた。