修士論文テキスト+α

東京藝術大学美術研究科絵画専攻版画第2研究室修士論文提出用テキスト

タイトル「性能の行方」

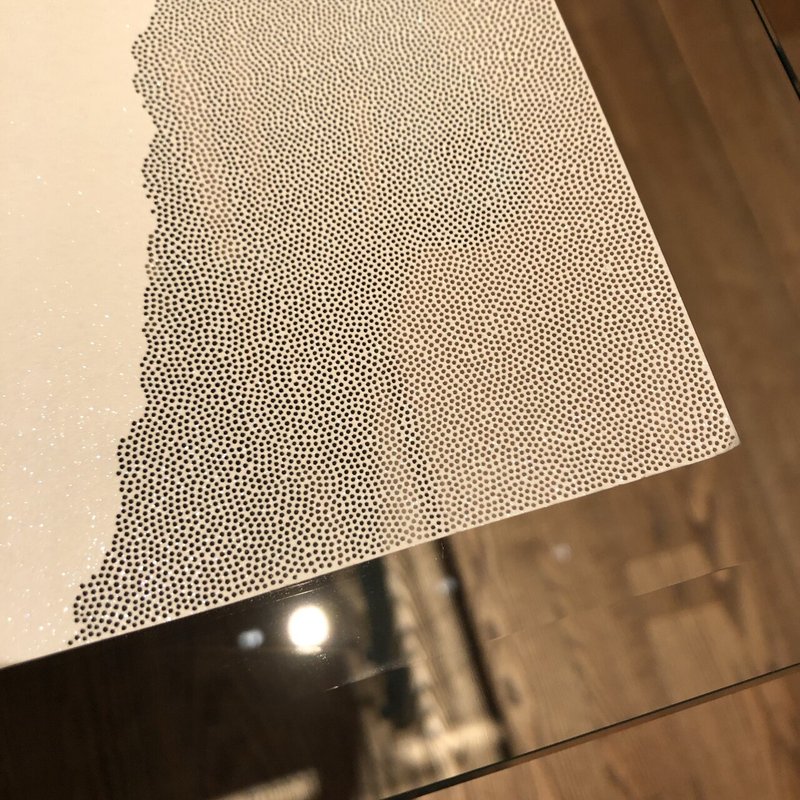

無数の点は、私の手の中にあるデザインナイフでひとつひとつ切り出されていく。

使用しているデザインナイフは直線を切ることに優れており、曲線を切る際は短い直線で少しずつ面取りするように切り出していく。小さな丸を切った切り口は目を凝らして見ると多角形の形をしている。

切る動作は単一の痕跡を残すことができ、成されるまでの時間はほんの一瞬である。たった1ミリの動きをするために身体中の筋肉・神経を研ぎ澄ましコントロールする。

その動作が幾度となく続けられていく。

ひとつの紙に切れ目を入れ、切り離すことで形が現れる。穴が空いた紙と小さな点の形の紙は、どちらもが形を保つように切られている。

作ることについて考えはじめたのは受験絵画がきっかけであった。

画用紙やキャンバスは、自室で絵を描く時に使うA4サイズの紙と比べるとあまりに大きく、しかも何枚も描いては持ち帰り、部屋の中で彼らが占拠する面積が増えていく。絵は物体であったのかと衝撃を受けた。

毎回講評があり絵の完成に自分以外の人が介入する環境で、共有するための絵という在り方に気付かされた。

それまで個人的な空想の世界でしかなかった絵は、共有される物体という姿も持っていることを知った。

予備校でのとある油彩課題で、冷めた油が白くなって丸い模様になる様子を描いた。

アクリル絵の具を使い細い面相筆で、F20号の画面に直径1cmくらいの白い丸をキャンバスの端から描き始めた。画面面積の8割を白い丸で埋め尽くす計画で作り始めた絵は、課題の時間内には終わらなかったものの、当時の講師の方に最後まで描くことをすすめられ、最後まで描ききった。地道な作業の選択は自然で、描ききるよう勧められたこともありこれには何かあると思った。その後の絵でも丸を使うようになった。

感覚的に分からないものとしてドローイングがあった。短時間で、たくさんの枚数を、手の動くままに、その時感じたことを、といったフレーズに体が反応できなかった。それならばと、理性の元、計画を立てひとつずつ地道に積み重ねて描く方へと進んでいった。

私は私が見ているものや想像することを共有される絵として実現させたいと思わないことが発覚した。しかしなにか描けなければと思い、丸に意味を持たせて使うことで絵を成立させるシステムを作った。ひとつの丸はひとつの原子を表現しているという意味を持たせた。物体はおそらく全てのものが無数の原子や分子でできており、原子が無数に集まることで物質、ものになることを前提に、原子の意味を持つ丸を沢山描き配置することで、沢山の丸がある画面をものが描かれた画面であるとした。これはものであればなんでも描ける方法だった。

絵を描く前には計画を立てた。私はアクリル絵の具だけで絵を描いており、画面は均一な厚みの色面と沢山の丸で構成されていた。色面ごとにレイヤーを作って、色版が重なっているのを横から見るように捉える。最も効率の良い重ね順を考え、1番下の層に配置された色面から塗っていき、次は上の層、そのまた次、最後は丸の層、と重ねていく。講師の中に版画を作る人がいたことは大きく影響していた。

手ぬぐいの柄のような絵が描きたかった。どうやってあの柄が布に染められるのかを調べていった先で型紙に出会った。特に伊勢型紙は強く心に残る存在として留め置かれた。

描き始めの丸と描き終わりの丸の間で精度が落ちることは無い。後に描いた丸の方が精度が上がっていくほどであった。私の持つ性能は丸を描くシステムに組み込まれ、身体は絵を出力する機械のようだと思った。

だんだんと、丸に意味があるかどうかはどうでもよくなっていた。丸は絵の具でてきた薄く丸い形の物体であるとともに、小さな中に膨大な情報を内包するなにかだった。

入学後から30°刃のデザインナイフで紙を切るようになった。支持体と上に乗るもので出来上がる世界から、1枚から切り取り削いでいくことで形が現れる世界に移動した。受験絵画を経て発見した自身の持つ性能をより発揮するためのツールとして切る方法を選択したという側面もある。なにより、渋紙を切って作る伊勢型紙が強く意識されていた。

学部3年生の進級展示作品制作の課程で、丸のサイズが小さくなった。自分の性能で実現できる最も細かくて時間のかかるものは一体なんだろうか、それを作ったらどうなるだろうかと思い、1センチ程の丸が1ミリ程の点にになった。

当初は小さな点だけが図として残るように切っていた。だが、図である点を切った痕跡も同時に残すことで、そこには無い図への興味を引き出し想像させることができることを知り、点の抜け殻である無数の穴が空いた紙も残して切るようになった。

自分の性能の使い道として日本の伝統工芸の職人に興味が湧いた。職人の身体の中では、作るための動作の精度を高めるために電気信号の伝達精度のアップグレードが日々行われているのだろう。そして何十年という修行を繰り返すことで常に高い精度で動くことができる身体へと作り変えていくのだ。

私の性能の精度の高さは伊勢型紙に触発され設定されている。伊勢型紙には大きく4種類の技法があり、縞彫り、突彫り、道具彫り、錐彫り、それぞれに専門の職人が存在し、使用する刃物も技法ごとに異なる。伊勢型紙で無数の点の模様を彫るのであれば、小紋を彫る際に用いられる錐彫りが最適だろう。刃先が半月形の彫刻刀を紙に当てて回転させることで無数の小さな孔を彫り抜いていく技法である。江戸小紋の代表的な柄である鮫、行儀、角通しなどは、遠目から見ると無地に見えるほどの細かい小さな点が布全体に染められている。その柄のための型紙があり、職人は小さな点ひとつひとつを刃を回転させて彫っていくのだ。対して、私はデザインナイフで点を切っていく。小さな点はとても短い直線で面取りするように切るので、ひとつの点は10本の切れ目で切られている。ひとつの点が出来上がるまでの作業を細分化している。丸ひとつを回転の一手で作るか10手の切れ目で作るかの違いは、物を作るためかそうでないものを作るためかで生まれる違いだろう。

丸というひとまとまりが出来るまでの課程を細分化することで、細やかな行為、ささいな動作を大切にする姿勢が主張するものになる。

繊細な作業は粛々と丁寧に続けていくことでそのものに強さを与える。その作業によって出来上がるものが物として機能を持たないものであることで、作業が作業としてだけで見えるものになっている。

型紙が染めに使われる際、紙の図の部分は染める布にマスキングをする部分になる。染めていく方法は染物の種類で異なり、開けた孔から色をつける方法と、孔の開いた部分に糊で防染をして型紙を外してから、マスキングで糊がつかなかった部分を染める方法がある。孔から直接色がつけられる方法では、型紙でマスキングされた部分と同じ形で布に空白ができ、型紙の孔の部分の形が染めの図になる。防染糊をする方法では孔と同じ形の糊の図ができ、マスキングされた部分はその時は空白だが後に染めの図となる。型紙の図、孔の図、糊の図、染めの図、複数の図が重なり同時に存在している。

切り離された紙の粒たちは、表現とは違うところできらきら輝く存在になる。砂時計になるもの、額装され小作品になるもの、別の場所で点々模様のピアスになっているものもいる。1枚の紙は切られることでふたつに別れそれぞれ違う服装の存在になる。ここに見ることが出来るのは人間の心の多重性である。心は層構造になっていて層ごとに受け止め方や考え方が異なり、それらは同時に存在している、というのは私個人の見解であるが、ひとつの事柄に対して同時に複数の感情を抱いたり、複数の返事の仕方を思いついたり、それはその人の中に存在する可能性でもあるのだと思う。その在り方を面白がっている私がいる。型紙はひとつの紙の図に複数の図が重なり合って同時に存在している。その存在の仕方と心の在り方の捉え方が共鳴し引きあったのだろう。

2020年1月に伊勢型紙工房の弟子入り体験プログラムに参加するため、三重県白子に5日間滞在した。職人の手で作られた型紙は布を染めるための道具であり、それ自体を作品や商品にするという選択肢は現代でこそあるものの、本来は存在しないという話を聞いた。型紙は染めた布が着物になり人々に着られることが前提でその真価を発揮するもの、というのが職人という場所にいる人からの言葉であった。職人は目的のために性能を鍛えるのに対して、私は性能が何よりも先にここにあったことによって型紙に近づいた。

私は人間の持つ、作るための身体能力の可能性を信じている。

修士1年次に制作した作品「edge」では、私が切った無数の点をデータ化し、同じ大きさ、配列、素材でレーザーカッターに切らせ、ふたつを並べた。私が切った点は切り口にデザインナイフの直線的な切り口が見えるのに対して、レーザーカッターの切れ目は焼き切られているため輪郭は溶けて滑らかになっているのが見て取れた。顕微鏡で拡大比較された2つを見た鑑賞者からは私が切った方を機械が切ったものと感じたという声があった。

私が点を切り始めてから4年目になる。点を切り始めてすぐの点たちと最近切り取った点たちを比べてみたら、最近のものの方が小さくなっていて形も揃っていることに気がついた。作る精度を上げるための身体の作り替えが私の中で起こっている。

私の持つ性能を出発点にしてもっと対話をしたい。面白いものをみつけたら人に見せて一緒に楽しんでいきたい。5年後10年後全く違う姿になっていも面白いと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?