片岡義男が書いたラハイナ①パイオニア・イン、ハンプバック、赤い薔薇…

祖父が管理したラハイナ・パンプ

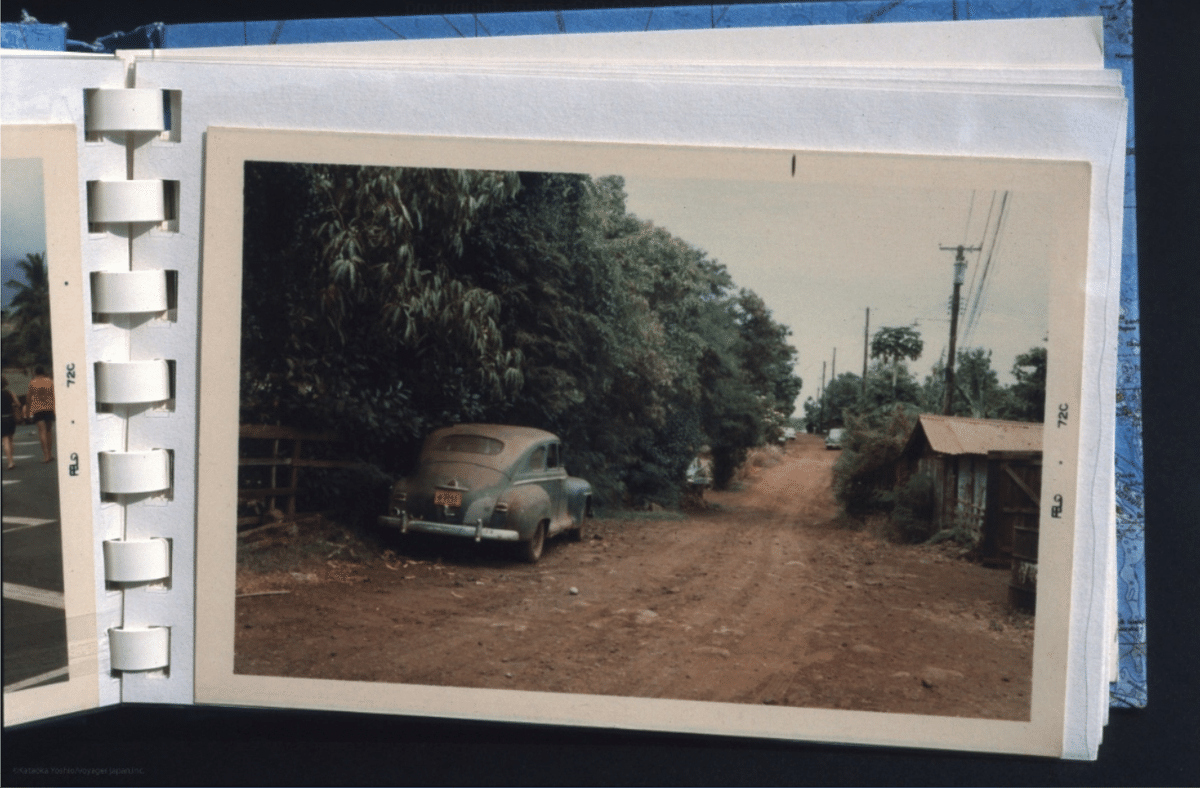

マウイ島の古都ラハイナには、明治時代に「官約移民」として多くの日本人が渡り、砂糖きび農園などでの労働に従事した。片岡義男の祖父、山口県の屋代島(周防大島)出身の片岡仁吉も、妻シナとともにラハイナに渡った。仁吉は農業技術者として「ラハイナから山裾を少し上がったあたりにラハイナ・パンプ(ポンプ)を造り、砂糖きび畑が大量に必要とする水を、畑全体に巧みに作った水路へ、一定の間隔を置いて一定の量で流す、そのためのポンプを中心とした水量管理の仕事を続けた」=片岡義男『謎の午後を歩く』(2002年)。仁吉は1919年頃に日本へ戻り、ハワイで稼いだ金で山口県岩国市新港町に豪華な家を建て、故郷に錦を飾った。

☆

片岡義男の父・定一は、1901年にラハイナで生まれた日系二世。1912年、仁吉を残して、家族5人(母シナ、長男定一、次男正一、三男豊吉、長女チエコ)は山口県岩国市に帰国。定一と正一は岩国市の学校に通うが、日本の生活になじめず、すぐにハワイへ帰った。定一は10代のなかばにホノルルへ出ていき、さらにそこからカリフォルニアへ渡った。故郷のラハイナには、長いあいだ戻らなかった。1932年に定一の母シナは他界。定一は金銭的に余裕ができると、米国から、横浜や神戸に遊びに来ていた。

☆

片岡義男の母は、近江八幡の出身で、岩国市で女学校の講師をしていた時に父・定一と見合い結婚をした。戦争が近づき、父は米国に戻れず、母の希望で東京に出る。

☆

片岡義男は1939年、東京で生まれ、5歳の時に岩国市の祖父の家へ疎開し、10歳までを過ごす。「6歳の僕は、瀬戸内海に面したきわめて牧歌的な場所に住んでいた。広い畑での農作業、小さな船で沖へ出ておこなう素朴な漁、家の内外での雑多で多様な用事の3種類を中心に、6歳の男の子にも充分にこなせる用事は、たくさんあった。だから僕はそれらをすべておこなった。なんでも知っている、なんでも出来る、そしてなんでも教えてくれる祖父がいっしょに住んでいた。この祖父が先生の代わりを務め、同時に瀬戸内海時代の僕の守り神だった、といまでも僕は思っている」=片岡義男「子供のままの自分」(2004年)。

☆

「僕が子供の頃から巻き込まれたハワイは、祖父と父親を介して知らされた日系社会のハワイだった。1970年代半ばになると、僕の父親がそうだったとおり、ハワイの日系二世も歳を取りつつあるなという感慨を受けとめなくてはならなかった。自分が子供の頃から好いてきたハワイが少しずつ確実に消えていく、という自覚が心の底にあればこそ、小説を書くにあたっての物語の背景を、僕は懸命に、必要以上に、ハワイに求めたのだ」=片岡義男『We Are The Children』(2010年)。

彼が愛したラハイナは、山火事よりも前に姿を消していたのかもしれないが、片岡義男がラハイナを想って書いた、いくつかの断片を紹介したい。

『ベイル・アウト』(1978年)

ラハイナの町は夕陽の時間だった。沈む太陽の光が町に当たり、まず黄金色に染まる。そして時間とともに赤い色の深みを増していく。フロント・ストリートには新しい建物が増えたが、黄金色の陽を浴びると、古い建物も新しい建物もラハイナの歴史の彼方に沈んでいくようだ。

☆

ヨット・ハーバーに面して、パイオニア・インという、白いバルコニーを張りめぐらせた2階建てのホテルがある。1901年に建てられた。部屋に入ると捕鯨船時代の残り香がまだあり、懐かしい南太平洋物語のなかへ身を置いた気分になる。

パイオニア・インのバー・ルームで、僕はダフネと向きあっていた。

☆

アランの波乗りのフィルムをみんなで見た。ダフネの表現力を全員が讃えた。と同時に、アランと海との対峙のしかたに誰もが共感を覚えた。

ホワイト・ラムのソーダ割りのグラスに彼女は指先を触れた。

「ラリーを雇うことは出来るかしら。アランとあの完璧なサーフがある孤島についての映画を作るの」

☆

「あの島へ、私とラリーがいくのよ。あの島でのさまざまな時間の、いろんな表情をフィルムに収め、サーフもあらゆる角度から撮るの。そしてラリーに、あのサーフに思う存分に乗ってもらって。アランの波乗りのフィルムをつなぎ、雨のパペーテも撮って。南太平洋に消えたサーファーと無人の環礁の物語」

『時差のないふたつの島』(1987年)

食べ物についての文章を書き、女性が登場する文章を書いた。次は『鯨が泳ぐ』。

大きなバニアンの樹が、太陽の光をさえぎる。その円形の樹影のなかを、直径的に横切る。ひんやりとしている。

ラハイナの港に出るときには、ぼくはいつもこのバニアンの樹の下を歩く。

☆

係留してあるカーセジーニアン二世号のなかにある鯨の博物館で、鯨に関する映画をはじめて観た。ラハイナの近くの海を堂々と泳いでいく鯨、ハンプバックの姿。

4月のはじめ、午後のすこし遅い時間、高い丘の上にあがり、双眼鏡で一頭の鯨をとらえた。焦点が合ったその瞬間、鯨は高く潮を吹きあげた。

☆

11月から4月にかけて、鯨は温かいハワイまで下って来る。そこで、子供を産む。はじめて見たハンプバックは北の海へ帰っていく1頭だった。子供の鯨も見た。

鯨を見る場所は、マウイの西側ならカアナパリからマアラエアまで、東側ならマアラエアからマケナまで。マクレガー・ポイントの展望台は有名。

☆

鯨の泳ぎかたは、すさまじく優雅だ。あの巨体が、水面のすぐ下に浮きつかくれつ、なににもさまたげられることなく、完璧に自由に、流麗に泳ぐ。

体ぜんたいを空中に高くほうりあげ、あおむけに、あるいは横だおしに、海面に落下してきて巨大な爆発のような飛沫をあげるところを、博物館の映画で観た。

「ラハイナの赤い薔薇」(1987年)

朝食を作るために、キチンに入ってきた。窓から、ホノルルの市街地と太平洋、その上の空を眺めることができた。ホノルルの街は、思いのほか白い。今日はなにを作ろうか。冷蔵庫に入っているさまざまな材料を手に入れたマーケットや店が、いま眺めている景色の中にある。

☆

外で朝食を食べると、この島ではエッグス・ベネディクトのヴァリエーションに出会うことだろう。スモークド・サーモンも多い。スモークド・サーモンにベイゲルとクリーム・チーズがついてきた時、ぼくはチーズにウースター・ソースをかけて楽しんだ。これを好みの朝食としていた大統領が、かつていた。

☆

朝の時間は、きわめて個人的なものだ。だから自分の気に入ったものにしたい。今朝はこれだ、とひらめいたものを作ればいい。一緒に住んでいる人がいるなら、その人のために、ロケラニ・ア・ラ・ラハイナを忘れてはいけない。ラハイナのお祖父さんの家の庭に咲いた小さな赤い薔薇の花。朝食の必需品だ。

「双眼鏡の彼方に」(1987年)

「近くにある町へ寄ってみよう。コーヒーでも飲もう」

ハイウェイをひた走ると、溶岩による台地の上に出た。片側に海を見ながら、西へむかった。北側からその町に入った。

道路の両側に建物が続くようになって、佳子は町なみを熱心に見ていた。

「子供の頃、この町にいたことがある」

☆

ハワイの田舎町には、とりとめのないのんびりした様子が、かつては濃厚にあった。いまでは、ほとんど消えかけているが、ほんのすこしだけでよければ、所によってはまだ残っている。

「子供のあなたは、ここでなにをしてたの?」

「楽しく遊ぶ、ということ以外はなにも知らずに、毎日を過ごしていた」

☆

ステーション・ワゴンをマーケットの駐車場に入れた。3ブロック歩くと、かつてはにぎやかだったあたりだ。日系の軽食堂に入った。

BLTにオレンジジュース、コーヒーを彼女は注文した。ぼくはコーヒーにドーナツだ。

彼女は双眼鏡で外を見た。

「昔のあなたのような子供が、空き地で遊んでいるわ」

関連する投稿

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?