ファンタジーと地平融合

『果てしない物語』とは、この現実のことだ。あのアウリンのごとく、始まりは終わりであり、終わりは始まりであり、幻想は現実であり、現実は幻想である。

それにしても、ファンタジー好きでもないファンタジー関係者には困ったものだ。剣があって、ドラゴンが出てきて、姫を救えばファンタジーだと思っていやがる。形式主義のプロップとか、ハリウッドのエグゼックとかなんて、その最たるものだ。そして、多くの物語が、ハッピーエンドなどというダークサイドに落ちて行く。

重要なのは、ファンタジーはつねにファタジーとして語られる、ということ。当たり前のように見えるが、これはかなり特殊な事だ。たいていのウソは、真実として語られる。そうでないとウソにならないから。なんとかブラウンのように、さらに間抜けになると、これは実話だ、とか、これはまさに私が見た出来事だ、とか、わざわざ書いたりする。余計なお世話だろ。

ところが、ファンタジーは、その冒頭から非現実として語られる。9と3/4番線だの、屋根裏の衣装タンスだの、この現実の中に非現実の扉が開く。つまり、その扉は、この現実の中にあり、その扉があることはまさに現実なのだ。

ウソをウソだと言う物語ほど真実を語るものはない。バカ話を知らずに、小難しい顔でガダマーを読んだところでなにもわかるものか。バカ話がバカ話であることそのものが語り出しているところにこそ、我々の真実がある。それはそこに真実を読むことではなく、ウソを読むことで真実を会得することだ。

無理なファンタジーでは、秀才型のダリのシュールレアリスムのように、オストラニェニエ(異化)ばかりする。わざわざありえないものを丁寧に探して創り出している。しかし、おもしろいファンタジーでは、ありうるともありえないともつかないようなものが、どんどん湧き出してくる。中は外であり、外は中であり、その間に壁などないのだ。

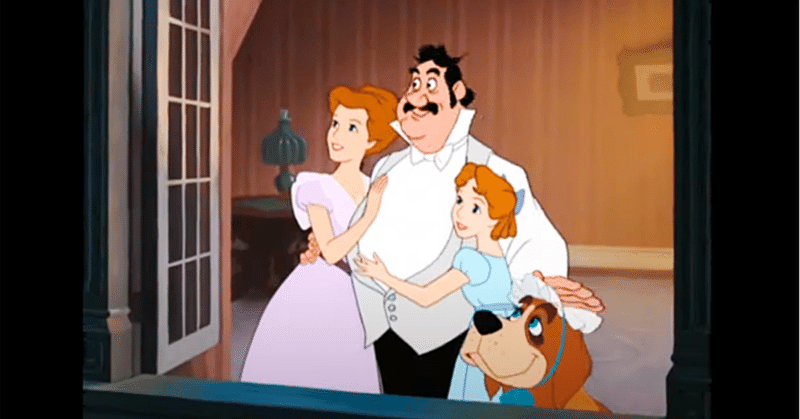

こうなると、主人公はもちろん、観客や読者も中に引きずり込まれる。ドンキホーテの出会う人物たちは、『ドンキホーテ』を読んでおり、クリストファーは、その出来事をよく知っているのに、ただちょっと忘れていただけなのだ。それどころか、観客や読者も、妖精を死なせないために、真剣に拍手して参加しなければならない。

ウソが真実として語られるとき、そのウソは真実に代替して填め込まれる。つまり、ウソが真実に置換され、真実の方が失われる。ところが、ウソがウソとして語られると、それは真実を拡張する。そこでは、ウソと現実が、ガダマーの言う地平融合(ホリツォント・フェアシュメルツング)を起こす。

この意味で、ファンタジーはつねにメタフュジック(形而上学)的な構造を持つ。現実を拡張して、そこに大きな真実を展開する。それは、逆に言うと、現実の中にあるファンタジーを洞察して、それを展開しているのだ。だから、この現実に対する冷徹な分析なしには、ファンタジーなど創ることはできない。

それゆえ、ウソの反対は、虚無だ。すべてのウソを否定し去ったとき、なにも残りはしない。我々は、アン・シャーリーのように、さまざまな物事を名付け、そこにおもしろおかしな物語を付与している。もしもこの物語をすべてはぎとったとき、そこに残るのは、虚無だ。そこに何もありはしない。それは何ものでもないのだから。

だから、ファンタジーは帰還が重要だ。扉を開いて始まった物語は、向こう側からもこちら側につながっていなければならない。ダメダメファンタジーでは、むこうでひとくさりついたので、じゃあ帰ります、そして涙、涙のお別れ、というもの。簡単に帰れるくらいなら、現実以上にややこしい世界で苦労したりしないし、かえって向こう側の方がいごこちがよかったりする。

問題なのは、なにもわかっていないバカな読者が大量にこちら側に押しかけてきてしまうこと。この移民どもは、観光気分でファンタジーの世界をヴァニティ・フェアに変えてしまう。まあ融合して壁がないのだし、そもそも物語が呼び込んだのだから仕方ないと言えば仕方ないのだが、しょせん客にすぎないのだから、いいかげん帰ってくれないかなぁ、と思われているのも、連中はわからない。

それどころか、連中は、居座って住み着いて、自分がそこの王になろうと、他の読者を蹴落とし、醜悪なケンカまで始める。まあ、哲学書の翻訳者が著者本人のように偉そうに振る舞ったりする例は昔からあるが、どうせウソっぱちにすぎない世界に関して、オレさまの方が他のどの読者よりも詳しい、などと威張って、いったい何になるのだろう。

物語の作者や出版社も悪い。売れるものだから、続編の続編の続編の続編、などというものを作り続ける。そして、たとえ作者が死んでも、別の作者を立てて、読者を物語漬けにして金儲けを続ける。それじゃ、麻薬の売人と同じだ。作者が、そのウソつきとしての最大の誠意として、最善の工夫で物語を終わらし、読者を突き放すことによってこそ、その物語を終わりなきものにしたことが、連中はわかっていない。

11/14/2009

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?