1983年の廃墟とワンダーランド――橋本治という未完の「小説家」について

橋本治という「小説家」について語るのはむずかしい。現代を遠く離れた時代を舞台にした『窯変源氏物語』『双調平家物語』という二つの大河作品を完成させた後、近年に文芸誌に相次いで掲載された『巡礼』『橋』『リア家の人々』などの作品にみられる橋本治と、『桃尻娘』シリーズをはじめとする、1980年までの「現代小説」の橋本治とが、多くの人の中でうまく重ならないからだ。

「小説家」としての橋本治の不思議は、「近代文学」を明確に否定しつつも、頑としてポストモダニズムには流れない、という一点にある。ここでいうポストモダニズムとは、具体的には『群像』から1970年代後半~80年代はじめにかけてデビューした、村上龍、村上春樹、高橋源一郎の三人にみられる傾向を指す。ここに92年に46歳の若さで没した中上健次を加えれば、1980年代前半における戦後生まれの重要な「現代小説」の男性作家を網羅できたことになる。

彼らとほぼ同時代にデビューしたにもかかわらず、「小説現代新人賞」という中間小説の賞からデビューしたという出自のためか、橋本治の名前は戦後文学史のなかに、いまだ正当に位置づけられていない。おそらく橋本自身も、ある時期までそのような「位置づけ」を拒んできた。橋本の小説観・文学観は、三流劇画とポルノ映画ばかりを論じた評論集『秘本世界生玉子』(北宋社)に収められた「芥川に捧ぐ」で、すでに次のように明瞭に述べられている。

“真面目な文学”に於いては、その“私”は作中人物でありながら、話者であるが故に、無色透明であるが故に、読者からは決して見えない位置にいる――見られて容貌性格をあげつらわれること免れ、批判を免れているのだ。

批判を免れているものを“普遍”という。

いくら作者がその“私”を批判的に描いたとしても、それが“私”である限り、それが窓口である限り、“私”が作中人物達の中で作中人物達と同様に読者の目にさらされうるように描かれない限り、読者にはそれが批判として受け取られない。そこで読者が受け取るものは、“私”が発する、自嘲という名のナルシシズムだけだから。

読者から見えない位置に立ち、誰からも批判されることなく“普遍”としてふるまう“私”という“真面目な文学”の語り手を指弾するこの文章は、直接的には村上龍が自作を原作とし、脚本・監督を兼ねた映画『限りなく透明に近いブルー』で三田村邦彦が演じた主人公に対するものだった。「だってリュウ、お前なんかどこにも存在しちゃいなかったんだから」「あんなに空っぽでありながら、あんなに片輪でない人間があの時にいた筈はない。だからあの映画の中のどこにも、リュウという人間はいやしないんだ」という激烈な怒りの言葉は、はじめてこの文章を読んでから二五年以上経つ今も忘れられない。

「芥川に捧ぐ」は『映画エロス』の1979年7月号に掲載された。この前月に発売された『群像』6月号には、79年の群像新人賞受賞作として村上春樹の『風の歌を聴け』が掲載されている。橋本治がこのような文章をこの時期に書くに至ったもうひとつのきっかけが、村上春樹の作品であった可能性を想像すると面白い。なぜならさきの批判は、「僕」という語り手による、その後の村上春樹の一連の作品にこそ、もっとも適切に当てはまるからだ(橋本治は村上龍が三人称で描いた初の長編『コインロッカー・ベイビーズ』のことは、のちにきわめて高く評価している)。

そもそも村上龍や村上春樹の一、二作目のような200枚程度の作品が「長編」と呼ばれてしまうことが、日本の現代文学を奇妙なものにしている。それは間違いなく、「短篇」を前提とする芥川賞というシステムと、その受賞作を一冊の本として売りたいという出版ビジネスが産み出した奇形的な小説形態なのだ。少なくとも村上春樹に関して言えば、真の意味で「長編」と呼びうる作品は、1982年に刊行された『羊をめぐる冒険』がはじめてである。『羊をめぐる冒険』は、30歳になろうとする語り手の「僕」が、北海道で旧友の「鼠」の亡霊と再会し、その死を看取ることで自らの青春に別れを告げる物語だ。村上春樹はこの長編を書くことで、あきらかに力不足だった自らの一、二作目を乗り越えようとした。

村上龍、村上春樹、高橋源一郎の三人は、それぞれの仕方で「近代文学」を葬ろうとした作家たちである。それゆえに彼らは日本のポストモダニズム文学の先駆者と位置付けられる。その際に村上春樹が採用したのは、橋本が「芥川に捧ぐ」で批判した“普遍”としてふるまう“私”にかわる、普遍性を欠いた “個”としての“僕”という一人称だった。しかしこの“僕”は、ともすれば従来の“私”の俗流バージョンとして用いられがちであり、村上春樹の意図はともかく、結果的に近代文学的な“私”の劣化バージョンを延命させただけだった――『羊をめぐる冒険』を読んだ橋本治がそう考えたとしても、不思議ではない。

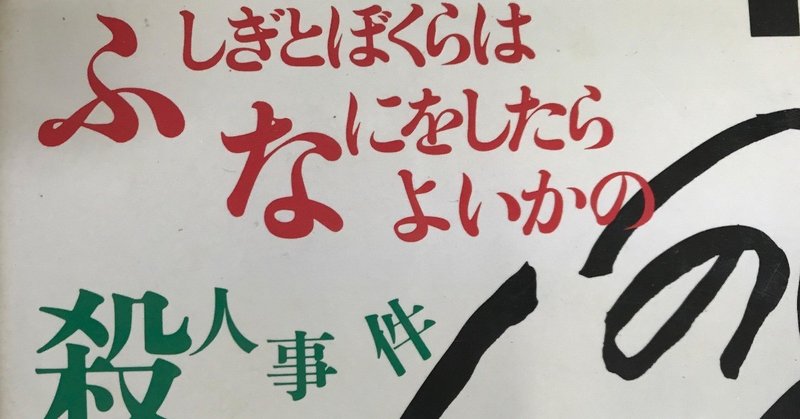

橋本治の長編第一作は、十代の少年を主人公にした『暗夜』というSFだったが、構想4年を経ての長編第二作『ふしぎとぼくらはなにをしたらよいかの殺人事件』(以下『ふしぎと』と略)では、主人公の田原高太郎が、橋本自身より10歳年下の1958年生まれの青年として設定されている。「東京大学を卒業したイラストレーター」であるという点で高太郎は橋本治の分身的存在でもあるが、「1983年において25歳である」という一点で、決定的に隔てられている。高太郎はむしろ、当時の言葉でいう「新人類」世代の典型的な特徴を備えた人物だ(1983年は浅田彰の『構造と力』がベストセラーになった年でもある。ちなみに浅田は高太郎とほぼ同年の1957年生まれ)。

中井英夫の『虚無への供物』ばりのアンチミステリとして構想された『ふしぎと』では、『虚無への供物』や竹本健治の『匣の中の失楽』にみられるような推理比べが、高太郎と理梨子、鬼頭家のアパートに下宿するミステリマニアの私大生「下嶋くん」らによって行われる。そもそも高太郎が、事件の舞台となる鬼頭家に「探偵」として招かれたのも、テレビ放映された横溝正史原作の映画『獄門島』のせいである。こうした青年たちの無邪気なふるまいは、この小説の登場人物が新人類世代(あるいはオタク第一世代)であることの証明だ。身も蓋もない言い方をすれば、この作品は橋本治が新人類世代の男女に演じさせた、きわめてかっこ悪い「青春小説」なのである。

ところで橋本治は「芥川に捧ぐ」のなかで橋本治は「青春」について、こんなふうに書いていた。

もし一九六九年がどういう年だったかを問題にされるなら、それはこういう年だったと言われるだろう――それまで“未熟”という意味に使われていた「青春」という言葉が、「片輪」という意味に使われ始めた年だと。

1969年以後、「片輪」という言葉で外側から規定されるようになった性質を、「ビョーキ」と言い換えて自称したのが新人類世代の特徴である。『ふしぎと』で高太郎のガールフレンド長月理梨子が後頭部の髪を刈り上げ、黒ずくめのファッションをしているのも、自分は「ビョーキ=片輪」である、ということの表現だし、高太郎自身も自分が抱え込んでいる「暗さ」に自覚的であることで、しっかりと片輪である。

『ふしぎと』で高太郎は、自分が偶然かかわることになったある事件の顛末を語る役を与えられる。そのことで高太郎は、自身が抱え込んでしまったビョーキ(片輪さ)から抜け出していく端緒を手に入れる――のだろうなぁ、そうなるといいねぇ、というのが『ふしぎと』という物語だ。その意味でこの小説はきわめて正統的な「成長小説」なのである。

ところで、初期の村上春樹は、カート・ヴォネガット・ジュニアの強い影響下にあった。橋本治は『ふしぎと』の冒頭にヴォネガットの『タイタンの妖女』からの引用(そこには〈ふしぎと、ぼくらはなにをすればよいかの子ども百科〉という一節が含まれる)を掲げている。橋本がながらく構想していたとされる(そしていまだに実現していない)、橋本治自身の世代を描いた小説は、「少年軍記」と題されるはずだった。『スローターハウス5』(初期の邦題は『屠殺場5号』)は、連合軍兵士として参戦した第二次世界大戦で、連合軍によるドレスデン空襲を捕虜として地上で体験したヴォネガットが書いた変則的な「青春小説」である。この小説の副題が「子供十字軍、死との義務的ダンス」であることを考え合わせると、『ふしぎと』は当時三十代半ばを迎えていた橋本治自身にとっての「子ども時代の終り」をめぐる物語=「青春小説」でもあったと考えるべきだろう。

1969年も1983年も同じくらい遠い昔になった2000年代に入って、批評家の古谷利裕は『ふしぎと』について次のように書いている。

この小説には八三年当時の風俗や流行、事件などが積極的に導入されているのだが、それによって小説はいかにも古びて感じられてしまう。(略)

このことは、一見『ふしぎと』の欠点であるかのようにみえるのだが、恐らくそうではない。ここにあるのは超歴史的(普遍的)な視点の拒否であって、[引用者注・この「事件」の犯人である]鬼頭のおじさんやそれをとりまく人々の歴史を振り返って考えている「現在(八三年)」も、決して歴史の外にあるわけではないことを示し、だからそれを読んでいる「現在(ゼロ年代)」(略)もまた、歴史の内部にあるしかない(すぐに古びたものとなる)ことを読者に意識させる。

(「歴史と固有性、そして記憶」)

ヴォネガットの小説にしばしば登場する「トラルファマドール星人」は、地球の人類が経験する〈現在・過去・未来〉という主観的な時間の流れを視覚的に一挙に把握できる能力をもつ。ヴォネガットの小説では、どんな語り手も“普遍”としてふるまうことはできず、トラルファマドール星人だけがもつ、第四次元からの超越的な視点によってたえず相対化されてしまう。古谷のいう「超歴史的(普遍的)な視点の拒否」とは、「トラルファマドール星人」のみが知りうる決定論的な時間の流れを――もし本当にそうした運命が待ち受けているとしても――地上的存在である我々は拒絶する権利をもつということだ。

この論考で古谷は“青春小説”と、“青春以後の「大人」を描いた小説”とを厳密に区別し、前者が神話的な構造を持つ物語(橋本治の場合『桃尻娘』シリーズがそれにあたる)なのに対し、後者は「大人」の「生きてきた固有の歴史性に規定され、分ち難く結びついてしまっている」と述べる。そのうえで後者、つまり「青春」という神話的世界を解体し「健康」を取り戻すに至るために「実践的に『使える』」小説こそが、「ぼくにとっての青春小説」なのだと宣言している。後者の例として古谷が挙げる作品こそ『ふしぎと』なのだが、古谷の指摘の正しさは、あろうことか村上春樹の『1Q84』と『ふしぎと』を比較すると、よりあきらかになる。

発表時期に20年以上の懸隔があるにもかかわらず、『1Q84』と『ふしぎと』には、因縁めいたいくつかの符合がある。

古谷のいう「神話的な構造を持つ物語」は、『1Q84』では、ふかえりと天吾が芥川賞狙いのために共作する作中作の『空気さなぎ』に当たる。それに対して、『1Q84』という外枠のテキストは、一切が終わったのちに天吾が書くであろう、彼自身の作品でもあることが示唆されている。この構造は『ふしぎと』という小説が、事件ののちに高太郎が書いた実録手記である、という設定と相同である。

『ふしぎと』の冒頭で理梨子は、物語の舞台となる「新大塚」の町が「不思議の国のアリス」の世界に見立てられていることに気づく。しかし、この解釈は高太郎によって、「ミスリード」だとして早々に捨てられる。『1Q84』で青豆が首都高速三号線から「下に降りる」のも、『不思議の国のアリス』でアリスがウサギの穴から「不思議の国」へと落下することの反復である。『ふしぎと』とは対照的に、『1Q84』の物語は、青豆が「ワンダーランド」のなかにいつづけることで発動する。彼女が「ワンダーランド」から外へ出るためには、天吾もまた「空に月が二つかかった世界」に落ち込まざるをえない(そのことを告げるBOOK2の20章は、わざわざ『不思議の国のアリス』をふまえて「せいうちと狂った帽子屋」と題されている)。

二つの作品の暗合はそれだけではない。犯人(の一人)との最終対決に向かう途上、高太郎はひとつの「廃墟」を目撃する。

戦前に建てられたであろう、古い校舎。古いけれども立派な校舎。そこに学生達がいれば、それはまだそのまま大学として通用する立派な校舎。でもその窓は全部――窓ガラスが全部、ブチ破られていたんです。

窓枠の四方から、教室の空間へ向けて突き出される、割れたガラスの破片。それは本当に、廃墟そのものとなった鬼婆の笑いのようでした。(略)

どうしてこんな廃墟をこのままにしてるんだろう。どうして、こんな廃墟のそばで、人は平気にのんびりと暮らせるんだろう!

荒廃し果てたその建物の姿が、彼が対決すべき相手の象徴であるともいわんばかりのこの廃墟は、1983年にはすでに閉学になっていた、かつての東京教育大学である。東京教育大学は、ここではほとんど「東京大学」の身代わりをつとめている(教育大は東大とともに、大学紛争の余波で1969年の入学試験が中止になっている)。教育大の廃墟の向こうに平然と立つ東京大学こそが、“真面目な文学”において批判を免れている“普遍”の象徴であることはいうまでもない。

奇しくも『1Q84』の主人公、川名天吾は東京教育大学が改組され、茨城県に移転した筑波大学の出身という設定になっている。1984年に「30歳」になる天吾はこの大学の第一期入学生であり、大学紛争とは無縁の世代であることが示されている。

『ふしぎと』と同様、「ポスト全共闘」世代が演じる「ポスト全共闘小説」である『1Q84』では、青豆とふかえりという女性たちがフィジカルな「闘争」を担う。その一方で、天吾は「父との和解」という、あまりにも「近代文学」的なドラマを演じる。

『1Q84』は、村上春樹にとってはじめての「三人称のみで描かれた長編小説」であり、この小説でようやく村上は、橋本治が30年前に指摘した「“普遍”としてふるまう語り手の“私”」を殺すことができた。『1Q84』にBOOK4以後の展開がありうるとしたら、天吾が「作家」として一人前になることでしかない。自分が遭遇した特異な事件の顛末を「小説」として描くことで一人の「作家」が誕生する、という物語構造は、まさしく青春小説の王道だが、そのようなクリシェを臆することなく採用し、村上春樹は「1969年」以後を総括する作品として『1Q84』を書いたのだった。

誤解を恐れず言えば、日本のポストモダン文学は、すべて「1969年以後」を問題としてきた。細かい瑕疵をいくつでも指摘できるとしても、『1Q84』がその一つの達成であることは疑い得ない。

さすがに橋本治が『1Q84』を読んだとは思えないが、橋本は2010年に、「1969年以後」ではなく、「1969年に至るまでの時代」を描いた『リア家の人々』を発表した。表題からもわかるとおり、北杜夫の『楡家の人びと』へのあからさまなオマージュであり、同時に『ふしぎと』であまりにも冷酷に描いた鬼頭家の娘たち(松子、武緒、梅子)の名誉回復の物語でもある。

『ふしぎと』の三姉妹は松子(1931年生)、武緒(1938年生)、梅子(1941年生)という設定だったが、『リア家の人々』の砺波家の娘たち(環、織江、静)は全体に約十歳若く、末妹の静が世代的には『ふしぎと』における鎮香(松子の娘)にあたる。どちらの三姉妹にも、橋本治が育った実家(母親が三姉妹の長女)のイメージがある程度まで投影されているに違いない。

『リア家の人々』の最大の謎は、砺波家の物語と並行して語られる、ともすれば小説の魅力を台無しにしかねないほどの戦後史の「年表的事実」の羅列である。圧倒的な重みをもつそれらに比べ、砺波家の主人と娘世代の若者たちの物語は、わずか480枚の『リア家の人々』では、十分に展開しきれていない。だがこの小説には、『ふしぎと』で描かれたあの廃墟――東京教育大の跡地――が生まれるに至る流れだけは、しっかりと書き込まれている。砺波家の主人・文三が「戦前の文部官僚」であり、公職追放された後に再び文部省の閑職に戻ったという設定は、あきらかに意図的なものだろう。

この小説の終盤で、大学紛争の時代に青春時代を送った砺波家の三女・静が恋人であった運動家の「石原」と別れ、別の男に身をまかせる、というエピソードがある。この小説における「石原」は、『芥川に捧ぐ』で描かれた、「“普遍”としてふるまう“私”」を象徴するような人物である。そのような石原に違和感を感じる静を、橋本治は「ノンセクト・ラジカル」の象徴として描いている。しかし橋本治は、そんな静のなかにも、「小さな石原」が生まれていた、と書き添えることを忘れない(そう考えるなら、たしかに『1Q84』の青豆のなかにも「小さな石原」はいる)。『桃尻娘』の榊原玲奈と、いつか書かれるはずだった『少年軍記』の語り手と、砺波静=鬼頭鎮香とは、すべてひとつの根から発している。

もし橋本治がこれらの作品を統合して、『リア家の人々』の「その後」を書くことができたなら、それは間違いなく、「近代文学を否定しつつ、ポストモダニズムには流れない」という橋本自身の小説観を体現する小説になるだろう。そして、そのことによって橋本治の文字通りの代表作となるだろう。

『1Q84』のB00K4がでるかどうかより、『リア家の人々』の続編がいつどのようにして書かれるかの方が、日本の現代文学の行方にとっては、ずっと大きな関心事であるべきである。

(初出:「ユリイカ」特集:橋本治―『桃尻娘』から『リア家の人々』まで…無限遠の小説家、2010)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?