第167回芥川賞 候補作予想してみた

ごきげんよう。あわいゆきです。

今回は6月中旬に発表される、第167回芥川賞の候補作を予想していきます。

予想には私の主観と個人的な趣味嗜好が多分に混ざっています。あくまでも一個人の考えということで、なにとぞご理解いただけると幸いです。

はじめに予想を記し、その後に下半期の五大文芸誌について触れていきます。

予想

◎年森瑛「N/A」(『文學界』5月号)

◎高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」(『群像』1月号)

〇山下紘加「あくてえ」(『文藝』夏号)

△温又柔「祝宴」(『新潮』5月号)

△平沢逸「点滅するものの革命」(『群像』6月号)

△鈴木涼美「ギフテッド」(『文學界』6月号)

(◎>○>△の順に候補作となる可能性が高いと踏んでいます)

次点

石田夏穂「ケチる貴方」(『群像』3月号)

島口大樹「遠い指先が触れて」(『群像』6月号)

新胡桃「何食わぬきみたちへ」(『文藝』夏号)

ここからは作品のネタバレを含むので注意してください。

文學界

芥川賞は文學界を出版している「文藝春秋」が候補作選定にかかわっています。そのため文學界の掲載作が必ず1作品は候補作に選ばれる傾向。

まずは自社枠から何が選ばれるかを見定めていく必要があります。

……とはいっても、今回の文學界には大本命が存在します。なんといっても上半期最大の注目作は、文學界新人賞を満場一致で受賞した年森瑛「N/A」(5月号)でした。

この物語で描かれているのは、「個」で在り続けることの限界です。「N/A」という言葉には、「何にも属していない」という意味があります。語り手のまどかは安直なラベリングをする / される ことを拒み、かけがえのない唯一無二の関係性や、自分だけの言葉を探そうと懸命にもがいています。しかし周囲の人間は、そしてまどか自身の感情はそれを許しません。安易な理解による加害と被害が表裏一体となって襲い掛かってくる現代社会で、最終的に辿り着くのは「集団」に属する / 括りつける ことで軋轢をなくして円滑な関係性を築ける気楽さと、そこに流れ着いてしまう「個」の脆弱性です。生理を止めることで逃れようとしていた「女」の型に当て嵌まってしまったまどかが直面する限界は、ままならなさを抱かせます。

文學界新人賞は受賞後すぐ単行本にはなりません。それどころか過去には水原涼「甘露」や三木三奈「アキちゃん」のように、芥川賞候補に選ばれても単行本にしてくれないケースが多数。にもかかわらず、芥川賞候補に選ばれる前から単行本化が決定しているのははっきり言って異常事態です。文藝春秋が「N/A」に対してとんでもないほどの期待をかけていることが窺えます。受賞はともかく、候補入りはまず揺らがないのではないでしょうか。

文學界の二枠目としてもう一作。有力なのが鈴木涼美「ギフテッド」(6月号)。接待飲食業をしている女性が、死にゆく母や身近な世界を諦観混じりの冷めたまなざしで見つめながら、あふれている〈音〉に対して敏感に耳を澄ませます。物語に大きな起伏はないですが、淡々と進んでいく文章は語りと相性がよく心地よいです。世界を俯瞰的にとらえようとしすぎている彼女が初めて赦される、「わかるものだけわかればいい」という言葉には、胸を打つものがありました。語り手の身辺に起きるエピソードも強いインパクトこそ与えないながらも、爪痕を残すものばかりです。

また、同様のやさしさが横たわっていた作品に、加納愛子「黄色いか黄色くないか」(3月号)もあります。お笑い劇場の裏方として働く女性の視点で、「笑い」が持つ力について著者らしい視点から語っていきます。タイトル通りに対比表現(対置)が散りばめられ、どちらか片方を悪と断じることなく、どちらとも包み込むやさしさが物語の根底にありました。ソツなくまとまりすぎているのが玉に瑕ではあります。

そして青野暦「夢と灰」(6月号)は、発される「言葉」の持ち主を懸命に探している小説です。誰かから聞いた話をまたほかの人に話し、それを繰り返して次第に意味が失われていっても、その言葉には語らなければいけない切実さが宿っていました。素直な冗長さもありますが、それ自体が美しい小説です。

新人かと言われたら怪しいところですが、すでに五度も芥川賞の候補になっている戌井昭人「田舎のサイケ野郎」(3月号)も、個性豊かな登場人物たちが織り成す笑えるやりとりを通じて、田舎の様相を浮かび上がらせていました。

群像

ここ一年、芥川賞路線で最も勢いが強いのは、講談社から発刊されている『群像』です。昨年は上半期に石沢麻依「貝に続く場所にて」、下半期に砂川文次「ブラックボックス」がそれぞれ芥川賞を受賞。ほかにもくどうれいん「氷柱の声」や島口大樹「オン・ザ・プラネット」が候補入りしており、新人作家の中篇掲載数は群を抜いています。

もちろん2022年上半期も、飛ぶ鳥を落とす勢い。「芥川賞に群像部門を設けちゃってもいいんじゃない?」と言いたくなるほどの力作がそろい踏みしていました。

そのなかでも特に際立っていたのが高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」(1月号)。前作「水たまりで息をする」で芥川賞候補に選ばれてからの一作目。とある会社で蔓延している「空気」を形成し、あるいは違和感を抱いている三人に焦点をおいて、「ごはんをおいしくたべる」「弱者をケアする」など、空気を共有することに対する生きづらさを描きます。

これまで多くの人が抱いてきたであろう「おいしい」という言葉に対する違和感や、流行の「ケア」を掘り下げた内容もさながら、メイン3人の人物造形が抜群にうまいのもこの作品の特徴でした。

語り手の男性、二谷は所々でさりげなく交際相手の芦川さんを見下し、ケアの対象である「弱者」をコントロールしようとする素振りを見せます。押しつけがましくない描写で旧時代の亭主関白っぷりを露わにしていました。

また、芦川さんは「ケアをするのもされるのも上手い人間」として描かれています。その実態は社会的な立場や能力的な問題から発生する「弱者」の立場を受け入れて、守られる側の人間として周りに献身することで、庇護を受ける生き方です。そこにはハラスメントの横行する社会に対する諦観が込められていました。対する押尾さんは現代的な自立志向を抱いた女性として登場しており、自身へのケアが不得手。それゆえに芦川さんの「弱くあろうとする姿勢」を受け入れられずに、最終的に負けることになります。

最後に結ばれる二谷と芦川さん、二人の関係性が結果的にうんでいるのは、夫が妻をコントロールして、妻が夫に守られる古い家族の在り方です。前作に引き続き、古い家父長制に囚われている男女のいびつな関係性を、違和感なく抉り出すように描いていました。

講談社もこの作品をかなり推していて、すでに単行本化もされており、重版も決まっています。群像自らW書評企画もおこなったりと、積極的に売り出す姿勢を見せるほどの期待作です。

実際、期待に応えられるほどの面白さを備えている作品なので、芥川賞候補に選ばれる確率も高いでしょう。今回の受賞最有力候補のひとつです。

また、石田夏穂「ケチる貴方」(3月号)も抜群に面白い作品でした。会社で泰然自若と振る舞い、我が道を歩んでいた女性がある日、会社のひとたちに「優しく」することで、幼いころから悩まされてきた冷え性が改善されると気付く話。「優しく」することで結果的に会社の人間から女性として舐められるようになる過程では、ウィットに富んだアイロニカルが痛烈に効いています。

読んでいて幾度となく笑わされ、世相も的確にとらえたまさに現代のお仕事小説でした。冷え性のやたらリアルな描写も優れています。

一方、話の大きな流れ自体は前作「我が友、スミス」、あるいは大阪女性文芸賞を受賞した「その周囲、五十八センチ」とそれほど変わりません。ストイックな女性が周囲に溶け込むために身体を変化させ、古い女性像に当て嵌められ、最終的に枠組みを壊して元居た場所に帰ってくる。一連の流れが定着してしまっているので、既視感はややありました。

鋭いユーモアセンスと面白い着眼点で手を替え品を替え、作品を経るごとに完成度も面白さも研がれているのは間違いないのですが、物語のプロットに大きな変化がないのは候補入りの選定でも気になるところです。

そして、昨年にデビューしてからすでに複数の賞で候補入りしている島口さんの新作、島口大樹「遠い指先が触れて」(6月号)も前作に引き続いて実験的な作風を成功させていました。会社員として勤める〈僕〉のもとに現れる杏(私)。彼女が「記憶を取り戻そう」と協力を呼び掛けたのをきっかけに、二人はいま現在の記憶を共有していきます。二人の記憶が結びついてほどけていく、現在から過去になっていく過程を〈僕〉〈私〉の混合されていく人称で心地よく描いていました。実存しない記憶の不確かさを突きつけて、いま現在の尊さに気づかせてくれます。

前作「オン・ザ・プラネット」同様、自他の境界線や記憶の在り方をめぐる、思惟的な問答が並ぶ作品なのですが、今回大きく異なるのは確固たるストーリー性の存在です。基盤に〈奪われた記憶を取り戻す〉SF青春ジュブナイルめいたフィクション・ストーリーを置くことで、退屈さと紙一重にならない、エンタメ的な要素を獲得していました。もともと、若い登場人物の会話のリアリティに良さのある作家さんでもあったので、エモーショナルな物語を展開していく姿勢は相性もいいです。若さを物語のなかに落とし込めています。〈僕〉の肉体や記憶への不信がラストの悲劇につながっていくのは、これまでの二作を乗り越えていこうという意思も感じさせました。

一方、ストーリー自体に大きな捻りがあるわけではなく、男女の記憶にまつわるSFとしてはありふれた展開をなぞっていました。思惟的な問答や実験的試みにエンタメ的なストーリーを肉付けした、という印象は否めず、前作よりも芥川賞という意味では遠くなっているかも。

とはいえ文章としてはとても面白く読ませるもので、よくできているので、今回も候補入りしてなんらおかしくないレベルだと思います。受賞するまで候補入りし続けてほしい作家さんです。

群像新人文学賞の受賞作も忘れてはいけません。昨年は石沢麻依「貝に続く場所にて」と島口大樹「鳥がぼくらは祈り、」が当選した本賞は、今年も二作同時受賞となりました。

平沢逸「点滅するものの革命」(6月号)は、まだ小学校にも通っていない幼い少女の一人称視点から、多摩川の美しい情景とそこに集まる人々の俗っぽい会話を相反させることなく、ひとつの作品としてまとめています。

この作品は幼い少女を通した一人称視点ながら、豊富な語彙と表現を駆使して作者の視点が介在させている点が大きな特徴です。これには明確な役割があって、たとえば『母影』のような少女のまなざしから等身大の世界を描き、純粋無垢に語らせるものではありません。この作品の少女は世界を俯瞰する舞台装置として置かれています。瞳から映し出すことで描写にきらめきをもたせながらも俗っぽい会話に意味を持たせず、作品が〈俗〉で染まりきらないように調整がなされていました。つまり少女に「語らせず」、作者の視点を適切な距離で介在させることで、少女のまなざしを反映させながらも違和感なく作品に収まっています。描写も会話も申し分なく、大きな起伏はないのに楽しく読めるすぐれた作品です。

もう一作、小砂川チト「家庭用安心坑夫」(6月号)で描かれているのは、どれだけ動いても逃れられない〈恐怖〉そのものでした。作中の語り手である団地に住まう女性は、妄想を拗らせながらも安堵を得るために衝動的に動きます。そして、そのたびに後悔や恐怖をよぎらせて現実であり心のよりどころでもある〈家庭〉に全力疾走で引き返す。終始繰り返されるツトム(妄想)と家庭(現実)の反復は檻に閉じ込められているようでもあり、どうやっても逃れられない〈恐怖〉そのものを思わせました。妄想から帰ってこられる居場所でもあった家庭が喪われて置き去りになるラストには、現実をしっかりと捉えられるようになった一方、ある種の絶望が混ざっています。選評にもあった「マイナスからゼロに至る成長小説」は言い得て妙です。

毛色が異なるので好みはわかれそうですが、個人的には「点滅するものの革命」はかなり候補入りの可能性が高そうに感じました。元となる文章力の高さと、違和感なく溶け込んでいる少女の語りには目を見張るものがあります。平沢さんは描写と会話の両方が上手く、あとはギミックが嵌まれば乗代さんのような安定した人気の作家さんになれると感じました。

非常に悩ましいのですが、将来性も込めて私は平沢さんの「点滅するものの革命」を群像二枠目に推そうかなと思います。もし三枠目があるとするなら作品としては一級品な、石田さんか島口さんになるのではないでしょうか。

ほかにも、家にまつわる〈奪われた〉過去の日々を断続的に、時系列を混ぜ合わせながら語っていくことで最終的に現在にたどり着き、子どもに日常を引き継いでいくスケールの大きな家族史である山家望「そのあわい」(3月号)、女性専用のアパートメントで、母の役割を背負わんとする少女と女性性から逃れようとする女性のシスター・フッド的な関係性を描き、賑やかさと哀愁を同居させた早助よう子「アパートメントに口あらば」(4月号)、病気を患って親の庇護を受けるようになった女性が子どもを産むことで再自立を志そうとする髙橋陽子「川むこうの丘」(5月号)。

どうみても新人ではないので候補入りという意味では可能性が低いものの、半生を振り返りながら社会のシステムに疑問を投げかけていく鴻上尚史「愛媛県新居浜市上原一丁目三番地」(6月号)、芥川賞候補入りから10年が経って星が二つ増えた舞城王太郎「短篇七芒星」(2月号)も要チェックです。群像は掲載数が多くて、とても悩ましい。

新潮

自信をもって候補入りすると予想できる作品はありませんが、それなりに粒揃いなのが今期の新潮。入ってもおかしくない作品はいくつか存在します。

なかでも最も候補入りの可能性が高そうなのは、温又柔「祝宴」(5月号)ではないでしょうか。

今回は台湾をルーツとする複雑な背景を抱えた家庭に焦点があてられます。日本にも台湾にも属しきれず、「ふつう」になれない長女が父親に同性愛者だと告白し、それをどう受け止めるべきか悩む父親の姿が描かれていました。

娘から同性愛者だと告白されて悩む父親の像は、有力とされているほかの作品と比べると少し遅れを取っている感じは否めません。ですが、この作品ではそこに出身背景を絡めることで、より複雑な問題を浮かび上がらせていました。父親が娘に「理解者」として振る舞えてきた背景に存在する相対的な金銭の余裕や、自らの出自はどこにあるのかを自問自答する姿勢、その果てにある「ふつう」とはなにかを改めて問いかける作品です。

織田作之助賞を受賞して勢いのある状態で、久々の候補入りも十分にありえます。

また、三島賞で受賞を果たした岡田利規「ブロッコリー・レボリューション」(2月号)も見逃せません。ある日〈ブロッコリー・レボリューション〉という言葉だけを意味深に残して消え去った恋人の「きみ」がバンコクに向かい、新たな生活を始める様子がとても細かなディテールで描かれます。

……しかし、「きみ」が辿った道のりのすべては語り手である「ぼく」の妄想にすぎません。執拗なまでに妄想を連ねていく構成から浮かび上がってくるのは、「ぼく」の暴力性です。「きみ」に肉体的暴力を振舞っていたことが示唆されるだけでなく、それを反省せず妄想内で高圧的に語りかけたり、さらに大きく言えばひとりの人間の行き先を執拗なまでのディテールでくみ上げていくこと自体に、恋人の意思を無視した押しつけがましさを抱かせます。細部まで行き渡った描写のうまさが気持ち悪さに直結する仕組みは、なかなか読ませるものがありました。

そこに加えて、当時話題になった時事ニュースが有機的に物語と結びついて、物語をさらに深くしていきます。たとえば〈国籍を持たないサッカー少年が洞窟に閉じ込められた事件〉に、人間を救出する側の美談にして当事者を蔑ろにする加害性が重ねられ、〈麻原彰晃の死刑執行〉に、本人の意思にかかわらず第三者によってつくりあげられる物語の虚構性が示唆されていました。細かいところまで目配せされています。

岡田利規さんは紛うことなきベテランなので、芥川賞の括りだとかなり外れる感じはあります。ただ、作品の面白さは際立っているので、もしかしたら……という可能性はあるかもしれません。

ほかにも、青木淳悟「ファザー・コンプレックス」(4月号)は著者初となる私小説。父が亡くなって時間が経過したからこそ冷静に見つめられるようになった日々を描いていますが、新人として適用されるのかはなんともいえないところ。また、三国美千子「霊たち」(5月号)は不思議と芥川賞には縁のない三国さんの最新作。ただ枚数が少なく、これまでの作品と大きな変化はないことから、候補入りには分が悪そうです。

すばる

昨年下半期はすばる文学賞で永井みみ「ミシンと金魚」と石田夏穂「我が友、スミス」に授賞し、どちらもヒットを飛ばしたすばる。

前回はそれこそ「ミシンと金魚」が大本命と目されていましたが、今回は比較的小粒だったように感じます。

そのなかから紹介していくと、まず兎束まいこ「バナナは腐る」(5月号)はコロナ禍における情勢を意識しながら組み立てられた空想的な世界観で、少年のひと夏を描きます。皆がマスクをどうしてかわからないまま身に着け、現実に見えるものを信じて、その結果、「個」がもっていた個性は失われて群れと化した共同体は腐っていく。そんな世界に対する違和感を少年の純粋な眼差しから捉えることで、社会の変化を切実なものにさせていました。

対照的に、コロナ禍における人とのつながりのかけがえなさをストレートに表現していたのが小山内恵美子「有縁無縁」(2月号)。義母が介護施設に入居したのを機に仏壇を買い替え、先祖や家族とのつながりを再考していくお話。コロナウイルス感染者の広がり方をまとめたノートや江戸時代まで遡れる実家の家系図からは果て無くつながりの壮大さを抱かせ、あっけなく消えるアカウントや残さないと埋もれていく家系図からは、その結び目のもろさを感じさせます。法要に関する描写もディテールが細かく、たびたび登場する「手」の表現が人とのつながりを感じさせる、読み応えのある作品です。

そして淡々と語られるユーモアたっぷりの怪作、辛島デイヴィッド「インターセクションズ」(6月号)。インターナショナルスクールに通う子ども、親、それを見守る大人がそれぞれ正義感を働かせて、徐々に過激になっていくさまには末恐ろしさがあります。終盤ではメタ視点を織り交ぜながら物語は大きなうねりを見せてゆき、章を読み進めるごとに新たな側面と恐ろしさが浮かび上がってくる作品です。

このなかから強いて可能性があるとするなら、辛島デイヴィッドさんの「インターセクションズ」ではないでしょうか。

文藝

2020年は上半期に遠野遥「破局」、下半期に宇佐見りん「推し、燃ゆ」をそれぞれ輩出した文藝ですが、2021年は上下ともに候補入りした作品がなく、芥川賞からは遠ざかっている状態です。

ですが、前期と比較すると、今期は期待できそうな作品が揃いました。

その筆頭は山下紘加「あくてえ」(夏号)。離婚しているにもかかわらず、父方の祖母を日々介護している母娘――そのなかでも娘であるゆめに視点が置かれていました。

ゆめの周囲を渦巻いているのは、立場を持つものから立場を持たない人間への、地獄のような搾取です。社会的弱者の立場を利用して我儘放題をする祖母、家主の立場から家族の弱みに付け込む父、彼氏(≒男)の立場から性欲を剥き出しにして、ゆめに迫ろうとする彼氏。対照的に母親は極度なお人好しで何の立場も持たず、それゆえに夫や義理の母から搾取をされ続けます。そして「ケア」をする側が損をする現実は、小説家を志望していてまだ立場を持たない、ゆめにも襲い掛かってきます。

そんなどうしようもない人間/世界に立ち向かうため、ゆめは面と向かって何度でも悪態(あくてえ)をつきます。しかし現実は悪態をついたところでどうにもならず、この物語は最後の最後までなにも解決しません。祖母の介護も、未納の生活費も、彼氏との関係も、延々と続いていきます。それを象徴するラスト、ゆめの「目を開けろって言ってんだよ!」には、物語を閉じずに開いたまま終わらせる覚悟と、現実をその目でみろと訴えかける、強い願いがこもっていました。

熱量があって、あまりにもままならない地獄のようなおはなしです。山下さんはここ1年、「エラー」や「二重奏」でも高い評価を獲得しながら候補入りを逃してきましたが、それら過去作を上回るこの作品で、初の候補入りを果たすのではないでしょうか。

また、「あくてえ」と同じ号に掲載されていた新胡桃「何食わぬきみたちへ」(夏号)も優れた作品でした。子ども(高校生)から大人(大学生)になっていくにつれ失われていく正義感や真摯さを、夏の風景とともに写し出したこの小説は、自分と他人のあいだにある見えない境界線をくっきり映し出して、ていねいに再定義していきます。

登場人物たちが向き合っているのは、相手の人となりを一方的に決めつけることに対する疑念と、曖昧なままで置いておくことが果たして正義なのか? そのただしさです。たとえば周りが普通からあぶれている人間を小ばかにしているとき、それに不快感を抱きながらも疎外感が同居する感覚。あるいは加害者を悪だと断じながらも、その人に寄り添おうとする感覚。それを「綺麗なモノ」と捉えようとするのは、多様性が浸透してさまざまなものの見方を要求される現代に、当然発生する問題です。そこから派生する疑問の数々の掬い取りが的確で、現代を生きる若い人間に突き刺さるような言葉が、数多くちりばめられていました。

メッセージ性が極めて強く、若々しさの滲んだ文体でもあるのですが、押しつけがましさを一切感じない、青春めいた爽やかさをまとっているのも魅力的な点でした。登場人物を善悪でまとめず、すべての言動をあくまで側面のひとつひとつとして描けているのが大きいのだと思います。登場人物がみな現代の渦中でもがいていて、解像度の高い小説です。

「何食わぬきみたちへ」と「あくてえ」、どちらが候補入りするかは正直難しいところ。ですがどちらも非常に良い作品なので、間違いなく片方は候補入りすると思います。

どちらも候補入りするのが、いちばんうれしいですね。

上に記した二作が文藝だと有力候補でしょう。ですが、もう一作挙げておくなら、児玉雨子「じゃあ何から産まれたかったの?」(春号)も可能性はあります。それぞれ母 / 娘からの愛情に飢えていた二人の赤の他人が、とあることをきっかけに疑似の母娘関係を結ぶお話です。愛を渇望している二人の欲望は終始気持ち悪さを漂わせながらも、実の娘がやってくることで綻びを見せて、やがて疑似母娘は崩壊します。美化された〈母娘像〉を再現させることで、それがいかに幻想であるかを映し出していました。よくできた中篇です。

そのほか

五大文芸誌以外で掲載された作品にも、いくつか触れていきます。

まず小学館からの刺客、乗代雄介「パパイヤ・ママイヤ」(STORY BOX2月号)は、最近の乗代作品で多かった語りのギミックを抑えて物語性を強くした著者の新境地でした。SNSで知り合った二人の女子高生、ママイヤとパパイヤがひと夏を共に過ごすことで成長していきます。お互いがお互いの境遇に微かな憧れを抱いているがゆえ、遠かった距離が少しずつ縮まっていく関係性には爽やかさがあります。

著者らしい会話のセンスと美しい情景描写で物語世界に引き込ませることで、フィクション的な「奇跡」を違和感のないものとして成立させていました。文学的試み(大層な言葉ですが)こそ薄まっているものの、そのぶんストレートに作者の小説の上手さが伝わります。エンタメ方面に移行するための架け橋的な作品という印象もあるにはあるので、直木賞でも芥川賞でもおかしくない作品です。

そして佐原ひかり「人間みたいに生きている」(小説TRIPPER春号)は、上に紹介した『おいしいごはんが食べられますように』と『N/A』を足して二で割ったような作品。食に対する違和を抱いている女子高生が周りから拒食症のラベリングを貼られ、一方で他人をカテゴライズしてしまう、自他をめぐる加害と被害のお話。どうしても比較対象になってしまう二作と比べると「泉さん」というフィクション的な造形を施されたキャラがアクセントを効かせており、よりエンターテインメント的です。世界に対する絶望ではなく、人の善性を信じる救いの物語になっているのも印象的でした。ただ芥川賞候補となると、類似している作品の存在が気になってしまいます。

林芙美子文学賞の佳作、小泉綾子「あの子なら死んだよ」(小説TRIPPER 春号)は、死と愛の喪失を恐れる17歳の少女が、やりきれなさを抱えながら現代をもがいて生きていくさまを描いていました。流行り廃れの激しいフレーズを積極的に用いることで照準を「いま」に合わせる姿勢は主人公の刹那的な生き方とも一致しており、ぐいぐいと読ませます。

また、三田文学新人賞を受賞した松田十四季「1000年後の大和人」(三田文学 春季号)は、保育園のバス運転手として働く中年男性が保育士とハメ撮りをしてお金を稼ぐ……と、これまでになかったような目を引くあらすじ。語り手の街を見つめる冷たい視線が閉塞感を抱かせて、すべてを破壊したいのに日常にしがみついてしまう切なさが描かれています。

新人賞を受賞したこの二作品は疾走感のある文体でテンポよく読ませていきながらも、ままならない人物ばかりが登場する世界を描いています。そこにはなんとなく生きながらも社会から要求される「正しさ」通りに生きられない切実さが反映されており、単純な「生きづらさ」では括れない、現代の人間の在り方を示していました。思えば岸田國士戯曲賞を受賞した山本卓卓「バナナの花は食べられる」も同様のアプローチをされており、一種のトレンドになっていくのかもしれません。

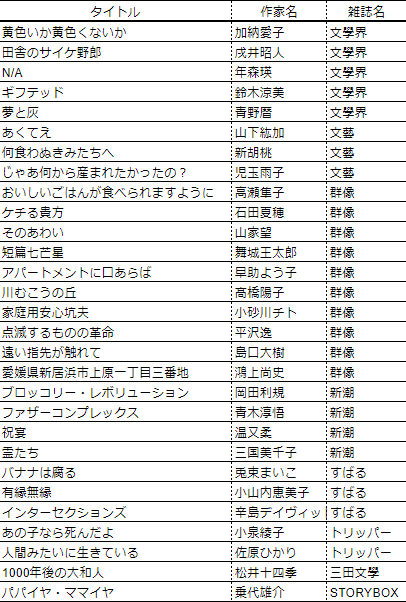

今回紹介した作品のまとめ

ここまでに取り上げた作品のリストを上に貼っておきます。

そのうえで改めて、私の予想です。

◎年森瑛「N/A」(『文學界』5月号)

◎高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」(『群像』1月号)

〇山下紘加「あくてえ」(『文藝』夏号)

△温又柔「祝宴」(『新潮』5月号)

△平沢逸「点滅するものの革命」(『群像』6月号)

△鈴木涼美「ギフテッド」(『文學界』6月号)

(◎>○>△の順に候補作となる可能性が高いと踏んでいます)

次点

石田夏穂「ケチる貴方」(『群像』3月号)

島口大樹「遠い指先が触れて」(『群像』6月号)

新胡桃「何食わぬきみたちへ」(『文藝』夏号)

話題性が極めて高く、作品自体の出来栄えも文句なしの「N/A」「おいしいごはんが食べられますように」が(候補入りという意味では)大本命の回だと思います。

あとは質も量も頭ひとつ抜けている『群像』から何作品選ばれるかではないでしょうか。三作品選ばれてもなんらおかしくないです。

対して『新潮』『すばる』は対象となりうる作品の掲載数が少なく、候補入りという意味では今回分が悪いかもしれません。

最後に、上半期の作品から私が好きだったものを五作品選びました。4/5が群像……。

上半期・私的な好み五作品

島口大樹「遠い指先が触れて」

石田夏穂「ケチる貴方」

高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」

早助よう子「アパートメントに口あらば」

年森瑛「N/A」

芥川賞の候補発表は6月半ば。楽しみに発表を待ちましょう。

直木賞の候補予想も投稿予定です。

それでは、ごきげんよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?