ある新聞記者の歩み 1 サツ回りも苦じゃない、体当たり新人時代

水戸支局時代--新聞記者生活の原点 (上)

◆上り坂の時代に入社

- 佐々木宏人さんが毎日新聞社に入社したのは昭和40年(1965年)。受験者およそ3千人から100人位が選ばれた一人として入社しました。

「同期生には後に社長になる北村正任君、都知事選に立候補したニュースキャスター鳥越俊太郎君などがいました。」

ー 昭和40年と言えば、東京オリンピック開催の翌年で「40年不況」と呼ばれる景気後退の年でした。しかし、佐々木さん自身はその影響を特に感じることはなかったようです。

「むしろ日本は高度経済成長の坂を登る途上でした。毎日新聞も朝日と並ぶ昇り竜でした。」

「当時の東京本社は、今の竹橋のパレスサイドビルではなく、有楽町駅前にあった古いビルです。向かいには読売新聞社、線路をはさんだ反対側には朝日新聞社がありました。本社内を見学した際、外信部長の席にいた大森実さんの姿を印象深く覚えています。大森さんは当時、ベトナム戦争報道で毎日の名を内外にとどろかせていました。大阪の社会部出身で、“書斎派”文化だった外信部に現場取材の手法を持ち込んで、スクープを連発していました。」

◆最後の伝書鳩

「新入社員の社内見学で強烈に印象に残るのは、旧東京本社ビルの9階に伝書鳩が飼われていたことです。通信の発達が十分でない時代、現地からの速報のために帰巣本能を持つ伝書鳩が活用されていたのです。私の先輩は、「毎日の鳩は朝日の鳩より優秀なんだぞ」と言ってました。」

「1953(昭和28)年3月30日、昭和天皇の名代として皇太子殿下(現上皇陛下)がイギリスのエリザベス女王の戴冠式に出席するため、客船プレジデント・ウィルソン号に乗船して横浜港を出発しました。そのとき同行した報道各社は、出港から2日目に、船上の皇太子殿下を写したフィルムを鳩につけて飛ばしたのです。」

「発信地点は八丈島付近だったようです。そのとき、毎日の鳩は無事に着いたのですが、朝日の鳩は着かなかったというのが先輩の話だったわけです。もっとも、毎日の鳩も直接東京まで戻ったわけではなく、途中航行中の貨物船に舞い降りて保護されたということのようです。」

- 実は、毎日新聞で鳩が飼われていたのは、佐々木さんが入社した年までであり、佐々木さんは屋上の鳩舎を見た最後の新入社員だったことになります。 注)「1960年代まで数百羽の「伝書鳩」が新聞社で活躍していた」(文春オンライン2018/10/14)

◆水戸支局で新人時代

「今でもおおむねそうですが、全国紙の場合、新人は全国の支局に配属されました。私が配属されたのは茨城県の水戸支局でした。昭和40年(1965年)4月からまる5年間水戸で過ごしました。」

「当時、給料も基準外を入れると3万円程度で、県庁の課長クラスと大差ない感じだった思います。朝日に次いで読売新聞より上だったことを思い出します。その後、アッという間に抜かれましたが。」

ー 新聞社の支局というと、夜討ち朝駆けやら先輩のしごきやらでタコ部屋のようなイメージで語られることがしばしばでした。刑事の自宅に張り付いたりして、新しい情報やとっておきの情報を聞き出すような取材方法のことを言います。最近は夜討ちではなく夜回りと言うようです。

「私は夜討ち朝駆けもそれほど苦痛ではありませんでした。何しろまだ戦後15年しかたっていない頃でしたから、水戸支局の支局長やデスクは軍隊帰りということもあって、よく怒鳴ったりすることがあったのですが、私にはタコ部屋というイメージはあまりなかったですし、支局生活にはむしろなじんでいたと言えます。人間関係も悪くなく、特に他社の記者仲間とは仲良くつき合っていましたよ。よくいっしょに飲んだものです。」

◆人間社会の甘辛を実感

「私と同期で一緒にサツ回りをしていた某社の東大出身の記者が、支局長から県内通信部への転勤の内示を受けたのですが、それを拒否して自殺したことがあります。支局長が鳥見町という花柳界の芸者とねんごろになったのを批判して、転勤命令が出たと評判でした。自殺を知った日の夜、私は「企業社会には本当に理不尽なことが、まかり通る」と実感して、飲み屋でやるせなく痛飲して、最後は泣きながらその二階に運び込まれ寝たことを記憶しています。今でいうパワハラ、理不尽なことが企業社会の中でまかり通っていた時代でした。」

「繁華街から離れた住宅街の中に「葵」という店があって、40過ぎのママがいて、たまり場になっていました。みんな「おばちゃん」と呼んでました。各社の記者が集まってよく飲みました。私は「ヒロ坊」とかわいがってもらいました。県警本部の人も来たりしていました。2015年ころか、おばちゃんが亡くなった時には、往年の記者が水戸に集まりしのぶ会をしました。おばちゃんには、東京での私の結婚式(1976年)にも出てもらいました。店を畳んでからも何回か夫婦で尋ねたことがありました。今も寝室にはおばちゃんが『私の形見よ』と言ってくれた、こけしのようなイエスを抱いたマリア像があります。」

◆サツ回りも苦ではなく

「寮から支局にはバスで9時くらいまでに出勤して、管内の警電(警察電話)に電話するのが決まった行動でした。そして10時頃になると、副署長の席に行きます。机の上に広報の資料があって、それを副署長の席の前にある電話で、支局宛に読み上げて吹き込んでいました。当時、ある社の記者が、被害者と加害者(容疑者)の名前を取り違えて送ってしまって、そのまま紙面に載ってしまって大騒ぎになったことがありました。」

「最初の1ヶ月は、1年上の先輩、つまり昭和39年入社の記者に、金魚の糞のようにくっついて回りました。その後はだいたい各社の記者がつるんで回るのです。その中には、昨今週刊誌で熱心に朝日叩きをして名前を売っている他社の記者もいました。朝回りは、警察と交番。駅前と、繁華街の大工町の交番には必ず行きました。」

「新人時代の2,3年はサツ回りが中心でした。ただし、警察そのものだけでなく、地検や県庁なども関連の組織として含まれます。」

「現場に行くことはしょっちゅうでした。何せ支局の隣が「水戸警察署」。サイレンをならしたパトカーが出ると、すぐ警察に電話します。「○○で重傷の交通事故」、「○○町で火災」とわかると、原稿を書いていても「早く行け」とデスクにどやされのです。」

「初期の頃、交通事故の現場に行って、倒れている人に近づいて見ようとしたら、飛び散った脳みそを踏みつけて警官にどなられたことを思い出します。大洗海岸とか那珂川での水死の現場も見ました。あるときは、母親が半狂乱になって「目さまして!」と遺体をひっぱたいていました。水死体は水を飲んでいるのでたいて腹がふくらんでいます。火事場の焼死体の中には、丸裸で火ぶくれがして髪がつるんとなくなっている人もいました。」

◆「権力は隠す」を知る

「サツ回りで思い出すのは、裁判所も担当していたのです。ある日、公判廷のある二階の法廷の前に裁判名が書いてある名札がかかっていました。『特別公務員暴行陵虐罪事件』というもので、初めて見る名前でした。ほとんどの県内の事件は、起訴の段階で大体事件名は知っているつもりでしたから、おかしいと思い法廷内に入っていくと検察官と裁判長が“まずいな―”という目配せをしました。起訴状が読み上げられてビックリしました。土浦刑務所の看守が女囚を房内で暴行した事件でした。慌てて支局の戻り原稿にしました。特ダネでした。権力は自分の都合の悪いことは隠すんだ―という事を身をもって知りました。」

「3年生ないし4年生になると、県庁や市役所の行政を担当するようになりました。」

◆原発草創期に立ち会う

「サツ回りと兼務で日本原子力発電の取材を担当したことがありました。動燃、動力炉核燃料開発事業団は、現在青森県下北半島の六ヶ所村にある再処理工場を、大洗の水戸射爆場を移転したあとにつくろうとしていました。水戸から車で30分程度離れた日本原子力発電の東海発電所というのがあって、日本で最初のコールダーホール型という原子力発電を手がけていました。はじめて原子の灯がともったわけです。私が毎日に入る前の1963年(昭和38年)だったかな。」

「あるとき、東海発電所の職員が作業服を脱がないで町に出てしまったことがありました。それを記事にしたところ、デスクが本紙に送って、社会面トップに載りました。その記事の見出しは「放射能男 町を行く」でした。ただし、当時、反原発の機運は特に無く、いわば反放射能だったと言えます。」

「原発の取材は、支局の運転手付きの車に乗って出かけました。支局の運転手は1人で、書類の運搬などの雑用もこなしていた。新人でも運転手に依頼できます。広い茨城県の取材には車が必須です。」

「車と言えば、世論調査のことを思い出します。世論調査を実施する場合、調査員として学生アルバイトを雇うのですが、一部は記者もやっていました。あるとき私が担当して車に乗って行ったのは現在筑波学園都市がある地域でした。当時は本当の山村というイメージで、隣の家までが500メートルも離れているようなところで、調査はたいへんでした。」

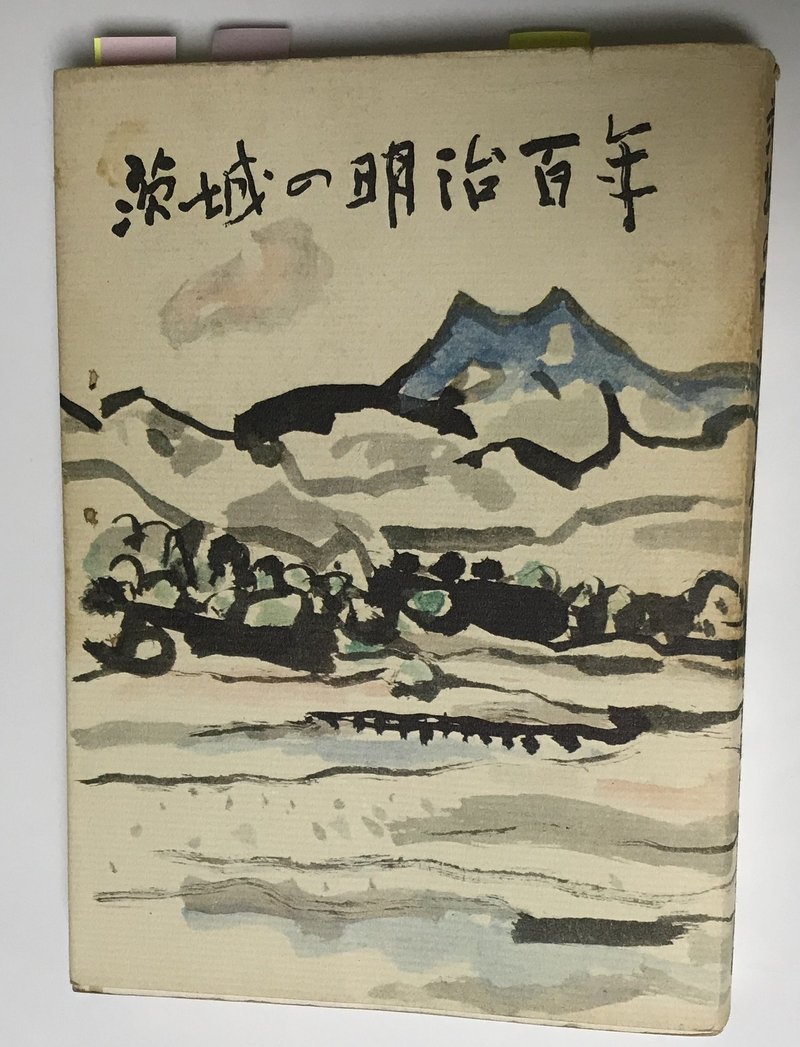

◆支局の出版「茨城の明治百年」の半分を執筆

「支局時代の経験はいずれもその後の記者生活の原点となるものでしたが、その中でもよい経験をしたと思えるのは「茨城の明治百年」という企画に加わったことです。この企画は、全国の支局ごとに各県の明治百年を振り返る趣向でした。茨城の記録は昭和43年(1968年)に1冊の本として出版されました。毎日新聞の出版局の発行ではなく、水戸支局の発行です。この本の半分くらいを執筆していた記者が東京に転勤になり、私がそのあとの半分を書きました。」

- 巻末に書かれている執筆陣の中には佐々木さんの名前があるのですが、本文の各項目に筆者名が書かれていないのが残念です。

「昭和初期は五・一五事件に代表されるテロの時代でした。私は小沼正という元テロリストの水戸市内の自宅を訪ねて取材しました。小沼は昭和7年(1932年)2月、前蔵相で民政党の筆頭総務だった井上準之助をピストルで射殺した人です。小沼は、私心からやったのではなく、国家のためにやむをえなかったのだと語りました。床の間に井上準之助の位牌を飾り『毎朝お経を上げている』と言うのが印象的でした。」

「翌3月には、三井財閥の三井合名理事長の団琢磨が暗殺されました。血盟団事件と呼ばれたこれらのテロ事件の首謀者は井上日召という人物でした。水戸は尊王攘夷の幕末から明治維新にかけての天皇中心のイデオロギーの中心とみられていました。霞ヶ浦には海軍の航空隊もあり“昭和維新の”中心地ともいわれていました。このため井上は茨城県大洗の護国堂に将校らを集めて国家改造計画の同志を募りました。政界の腐敗や農村の困窮ぶりなどの状況から、乱れた世の中はいったん破壊しなくてはならないという急進的な考えにたどりついたのです。」

◆歴史の証言者に出会えた幸運

「私は、本の執筆にあたって、ずいぶん多くの人に会って話を聞きましたよ。私の担当部分は大正および昭和だったので、まだ証言を聞ける人が健在で幸いでした。もちろん、図書館の資料を探索したり、茨城大の歴史学の先生に教えてもらったりしたもしました。」

「当時は知らなかったのですが、昭和史の勉強で茨城大学の近現代史研究の木戸田四郎教授のところに行くと塙作楽(はなわさくら)という方がおられました。あまりしゃべらない、好々爺という感じの方で歴史好きのおじさんとみていました。しかし東京に戻り何かの折に塙さんのことを聞いてびっくりしたことがあります。塙さんは、岩波書店の有名な編集者で『世界』の編集などに携わり、岩波文化人=進歩的文化人の間では知らない人はいないほどの有名人で、岩波の労組の委員長までやられた方だというのです。若い頃にそのようなレベルの高い研究者にお目にかかれたのはとても幸運なことだったと思います。」

◆後年のライフワークの原点

「刊行された本は、県庁など県内の関係各方面に直接まとめて販売して約1万部が売れました。新潟出身のU支局長のことを私は、密かに“小型角栄”と呼んでいました。その支局長が陣頭指揮を執って各地の通信部などを督促して販売に力を入れたのです。県内だけの出版物としては異例のベストセラーと言えます。」

「支局長のはからいで、当時、その売上をもとに、支局員全員がダブルの礼服を買ってもらいました。東京に来てからもこの礼服には冠婚葬祭で重宝しました。支局主催の事業の収益金などについては、その行方についてとかくのうわさが立つものです。お金のことでは、このあたりの経験が後年の甲府支局長時代の「別刷り」の販売などに役立ったと思います。」

「支局時代にこの明治百年の企画に取り組んで、人に会って話をじっくり聞いたり資料を読み込んで長い文章を書くという経験を持ったことが、後年『封印された殉教(上・下)』(2018年、フリープレス)という長編ノンフィクションをものにする素地になったと思います。特に民衆の側に立って歴史を書くというスタンスを木戸田先生、塙作楽さんなどに教えていただいたと思います。大正、昭和史の近現代史の勉強をタダでさせてもらったことは本当にありがたかったですね。」

- 後年といっても、大部の本の刊行は毎日を退職した後の70代になってからのことですから驚きです。

( 続く)