Don't read the last page

20200107(tue.)

熱は上がったり下がったりを繰り返し、微熱とも平熱ともいえない行間にうまく入り込んでいる。体温を計るという行為は癖になる。つい体温計を手に取って脇に挟んでしまう。

インフルエンザでは無いと確信しつつも、大流行している手前、私は会社に対してそれなりの報告義務がある。徒歩2分の通りにある小さな内科で2年ぶりに診察を受け、インフルエンザの検査をしてもらった。実に15年ぶりの出来事。けれど格段に、簡単になっていた。鼻に綿棒を突っ込まれる時間は明らかに短くなっていた。それはとてもいいことだと思った。

簡易ベッドに寝転がって結果を待つ。名前を呼ばれて診察室に戻ってみると、やはりインフルエンザではなかった。しかしその代わり、年末からそんな調子で寝込んでいるなら何らか炎症か貧血を起こしている可能性があるので採血してから帰るようにと言われた。

そういえば2年前に診察を受けに来た日も採血を言い渡されたことを思い出す。

採血は嫌いではない。太い針が私の青い血管に入っていき、勢いよく赤黒い血が容器に吸い上げられてくる様子を私はまじまじと、半ばうっとりと、見てしまう。

私の血はいつも勢いが良くて、あっという間に三つの容器を一杯にする。

あれが私の血。

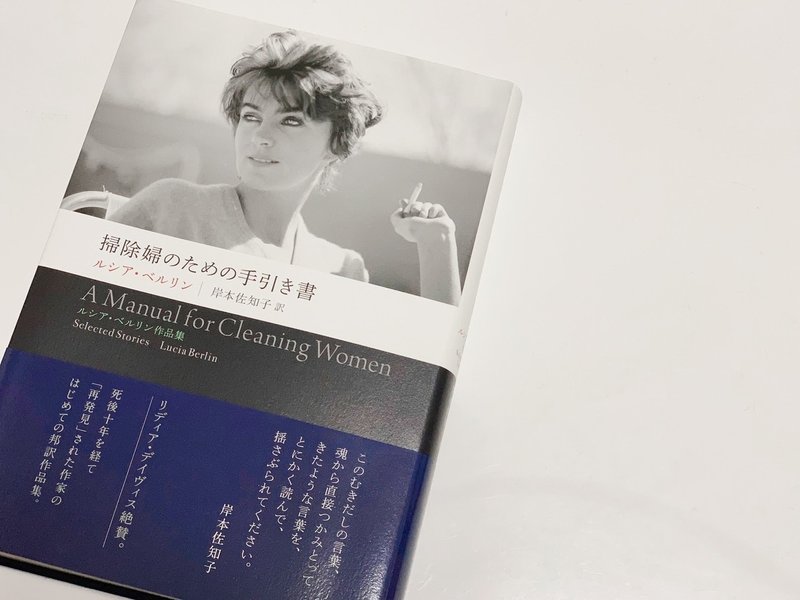

そもそも、朝方に熱があるので休むことをメールで伝えてからまた意識を失ったように眠りに落ち、次に起きたら14時だった。気が乗らない食事を摂って、診察を受けて帰ってきて、ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』をさっき読み終えた。

ルシアの小説は小説でありながら声に満ちている。そして彼女自身の人生に深く根ざしている。彼女の小説を読んで、私は彼女の人生を追体験しているような感覚に陥る。聞こえてくる圧倒的な声の多さに、ルシアが見ていた世界の音を聞く。小説でありながらこれは音だった。深く深く人生に、生活に根ざしているがゆえに書かずにはいられない風景であって、声であって音だった。

ルシアの小説を読んでいると、自分も小説を書きたくなる。

見たままを書けばいい、ルシアがいくつもの短編たちを通して私に語りかけているような気がする。

そういえば、女の子同士のカップルのセックスを淡々と描写するだけの小説が書きたいと折に触れ思い続けていて、だけどそれはどの物語にも繋がらないだろうから果たして書く意味はあるのか、そもそも、シスヘテロである私にそんなもの書く資格はあるのか、わからないことの方が多いんじゃないか、そう思っていたけれど、ルシアの小説を読んでいるとふと、その構想のことを思い出した。

何にも、1ミリもいやらしさを感じさせない、それでいて直接的な表現を使って、無邪気にセックスを楽しむ女の子ふたりの短いひと時を書きたいと思った。

熱は上がったり下がったりを繰り返す。明日採血の結果を朝一で聞きに行かなくてはならない。第3四半期決算の、私が担当する調書の締め切りもやってくる。明日は会社に行かなくてはならない。

さっき体温計を脇から出したら37度ぴったりだった。

読んでくださってありがとうございます。いただいたお気持ちは生きるための材料に充てて大事に使います。