AI時代に「世界」を感覚で味わうとは? 村田純一『味わいの現象学』【書評】

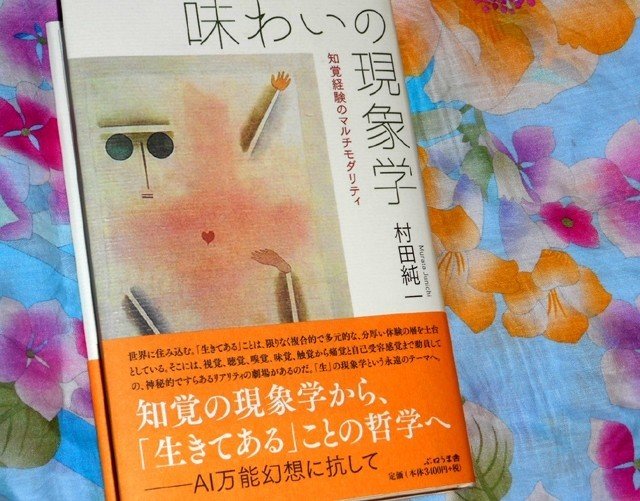

『色彩の哲学』などの著作がある村田純一氏の『味わいの現象学 知覚経験のマルチモダリティ』(ぷねうま社 2019年)という一冊を、視覚優位の情報社会のなかで、感覚とは何か、ということを考えるために手に取った。

「世界に住み込む。「生きてある」ことは、限りなく複合的で多元的な、分厚い体験の層を土台としている」と帯文にある、本書『味わいの現象学 知覚経験のマルチモダリティ』の「はじめに」では、

「本書のテーマは知覚の現象学である。ただしその中心のテーマは、知覚経験が視覚や聴覚などひとつの感覚様相のみで性格づけられるわけではなく、多感覚的性格ないしマルチモダリティと呼ばれる特徴をもつことを明らかにすることにおかれている。」

「本書の表題「味わいの現象学」は、本書がたんに食べ物を味わうという味覚経験を中心にした現象学的議論を扱うだけではなく、すべての知覚経験に豊かな味わいをもたらす要因にかかわる考察を試みたものであることをも含意している」

と説明されているが、実際に通読している間は、アリストテレスやJ・J・ギブソン(生態学的アプローチ・アフォーダンス)、E・シュトラウス、フッサールやメルロ=ポンティなどの、感覚についての知見を参照しつつ、「すべての知覚経験に豊かな味わいをもたらす要因」についての、現象学的考察がなされているという感想をもった。

ちなみに、私自身、困難な<世界>とどう向き合うか、ということに関して、マインドフルネス瞑想や仏教に関心をもつ前は、現象学に興味があり、しばらく自己の存在と<世界>の関係について考えるために、現象学についての本を熱心に読んでいた時期があったが、「感覚」とはそもそも何なのか、それ自体について考えてみることはほとんどなかったように思う。

そして、見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触るという、それぞれ別々の感覚が、実は感覚としては別個のものではなく、ある程度混交(こんこう)しており、相互に影響を与え合っていることについて意識し始めたのは、最近のことである。

ところで、音に色を感じたり、味に形を感じたりする知覚現象のことは「共感覚」といわれているが、「共感覚」までいかなくても、日常生活のなかで、それぞれの感覚が相互に関係し合っていることに気づく例はたくさんある。

たとえば、食事の最中に、タバコの煙の匂いを嗅いだり、風邪をひいて鼻が詰まったりしていると、せっかくの料理の味が台無しになったり、いつものように感じられなくなったりすることから、匂いと味は、かなり密接に関係し合っていることが分かる。

また、音を手で触れることは出来なくても、楽器の音を聴いていて、(周波数の違いにより)何となくこの楽器の音は温かみや柔らかさがある、もしくは冷たい・固い、などと感じることもあるだろう。

感覚によって「世界」を味わうとはどういうことか?

そして、「終章 世界に住み込むということ」では、

知識の獲得、あるいは知ることを楽しむという点を基準にするなら、視覚が最上位にくるだろうし、それに続いて聴覚、そして触覚が続き、嗅覚や味覚は最上位におかれるだろう。それに対して、生きることを実現し、生きることを楽しむという点を基準にするなら、味覚が最上位にきて、嗅覚そして触覚が続き、聴覚や視覚は最下位におかれることになるだろう。

もちろん、これは極端な対比である。実際には、生きるためにも知ることが不可欠であり、それには視覚や聴覚が大きく寄与してきた。

(村田純一『味わいの現象学』 ぷねうま社 p307)

本書が試みてきたことは、こうした視覚中心主義的な感覚観に対して、むしろ味わいの経験をモデルにしていわば感覚の秩序を逆転させる試みだということもできる。しかもこの逆転の試みは、視野を広くとれば、知ることと生きることに関する価値秩序をも含意している。そして、このような試みを可能にするキーワードがマルチモダリティである。マルチモーダルな知覚経験の典型例という点で味わいの経験は、すべての知覚経験を考えるうえでのモデルケースを提供しているからである。

(村田純一『味わいの現象学』 ぷねうま社 p307~308)

と述べられているが、AIが勝手にライフスタイルに組み込まれていく可能性が高くなるこれからの時代、真に<世界>や<いのち>を味わいながら、(哀しみも含めて)楽しく生きぬくためには、視覚や聴覚だけではなく、触覚や味覚、嗅覚などの感覚のあり方も重要になってくるように思う。

「自己」と<世界>を感じられるのは【身体】があるゆえ。

さらに、本書『味わいの現象学』には、

「わたしたちが日常的に生きているときの世界と自己についての理解を「世界内存在」と表現するなら、そのような自明な世界と自己の存在理解を可能にしているのは、触覚を備えた身体のあり方なのだということになる。」(p276)

「身体は、触覚における世界知覚の媒質であるだけではなく、世界に内在する自己のあり方をも可能にするという意味で、メルロ=ポンティのいうように、「世界内存在の媒質」であるのだ。」(p277)

とあるが、様々な感覚によって「自己」と<世界>の実相を十分に味わうには、「媒質」としての「身体」への眼差しも必要であるということに気づかされる。

身体といえば、最初に思い浮かべるのは、多くの場合、四肢を備えた姿であろう。そして、身体を見るという場合、視覚に現れるのはかたちや大きさ、色などを備えた姿である。しかし、視覚に現れた姿のみでは、身体は物体と変わりがないあり方をしているのであり、身体が身体たるゆえんを見て取ることはできない。身体が身体たるゆえんを作っているのは触覚であり、触覚と不可分な自己受容感覚なのだ。(略)この意味で、身体は根源的に、触覚を中核に含むマルチモーダルな相互感覚物なのである。

(村田純一『味わいの現象学』 ぷねうま社 p265)

『味わいの現象学 知覚経験のマルチモダリティ』(村田純一 著 ぷねうま社 2019年) 目次

序 章 味わうという多元的で相互浸透的な経験

第1章 知覚のマルチモダリティ

第2章 感覚のスペクトル

第3章 味わいの経験

第4章 匂いの世界

第5章 色と音

第6章 触覚と痛み

終 章 世界に住み込むということ

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

以下は有料記事ですが、途中まで無料で読めますので、よろしければご覧ください。

もしサポートしていただいた場合は、令和の時代の真の幸福のための、より充実したコンテンツ作りに必ず役立てます。