入不二基義「老いと死の哲学的考察*」

0.はじめに

私は現在63歳である。51歳から始めて10年間続けたレスリングがコロナ禍でできなくなって、2年が経った。家の中に閉じ籠もるようにして過ごす時間が長くなったこと、オンライン授業や動画作成で、自分の顔を正面から見つめ続ける時間が極度に増えて、顔の老け具合を意識せざるを得なくなったこと、これらのコロナ禍での生活の変化は、私の老いにどう影響したのだろうか。老いを加速したとも言えるが、事はそう単純ではないようにも思える。

たとえば、レスリングを二年間しなかったことは、当然のことながら肉体的な衰えを招いたが、しかし逆に、これも当然のことながら骨折や靱帯損傷等のレスリングによるケガは皆無になった。レスリングをすることによる身体への恩恵と、レスリング固有のケガによる身体へのダメージが、どのように合算されて老い(老化)に関係してくるのかは、実はよく分からない。諸々の微細な+-の総計など計算できないし、仮に計算できたとしても、それは死に終わった後のことだろう。

さらに、オンライン授業や動画作成という、これまでに全く経験のなかった新しいことに挑戦する機会を得たおかげで、レスリングに費やされていた時間とエネルギーの全てをそちらに注ぎ込むことになった。夢中になる対象が変わっただけで、のめり込み方自体は同じなので、閉じ籠もり生活は新しいもの(新鮮さ)も与えてくれたことになる。この点でも、コロナ禍の二年が、私の老い(とそれへの抵抗)にどのよう影響したかの判断は、実は簡単ではない。

そういう微妙な難しさはあるけれども、それでもなお、コロナ禍での61歳から63歳への二年の時間経過は、明らかに何かを奪い去ったし、大きく変えてしまった気がする。

(*)本稿は、「老いと死の哲学的文法」(『中央公論』2022年6月号, pp.30-37)の内容を補完し拡張する論考である。

1.加齢と老いと老け

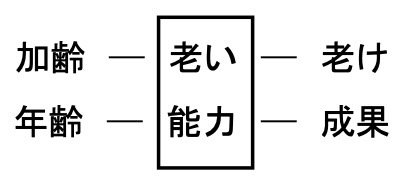

「はじめに」の記述の中にはすでに、「老い(老化)」と似てはいるが区別すべき、二つの別の水準が入り込んでいる。それは、「老い(老化)」とは似て非なる「加齢」と「老け」である。一緒くたにしがちではあるが、「加齢」と「老い」と「老け」は異なっており、それらは三層を成している。

「加齢」は、一年経過するごとに一つずつ加わっていく数値であり、それに「抗う」ことは意味をなさず不可能である。誰であれ、いや生物であれ無生物であれ、時間経過に逆らうことなどできはしない。加齢は、時間経過の水準のことなので、絶対的に刻まれていく不可避の事柄であって、それに抵抗すること(アンチエイジング)はそもそも不可能である*。

(*)たとえ「時間を遡って過去に行く」SF的なタイムトラベルを想定したとしても、事情は何も変わらない。というのも、その「遡り」のあいだに経過する時間には、同じく逆らうことは不可能だからである。

「老い(老化)」は、その加齢に沿って進むことが一般的ではあるが、それでも加齢と同じではない。同じ60歳であっても、人によって老い(老化)の進み方は異なるし、10歳のほうが60歳よりも老い(老化)が進んでいく場合(病)さえある。

加齢と老いのこのズレは、加齢が時間経過という「絶対的な水準」であるのに対して、老いは脳を含む身体活動という「物質の水準」であることに由来する。絶対的な水準と客観的な水準は異なる。

時間経過は絶対的であって制御不能であるが、物質の活動は客観的であり、ある程度まで制御が可能である。物質の客観性は心の主観性と対照的であるけれども、時間経過の絶対性は、その主観と客観(心と物)の区別を跨いで、区別に関係なく一様に働く。主観も客観も(心と物も)どちらも等しく、時間経過には服すしかない。その不可避性が「絶対的」ということの意味である。

だからこそ、加齢という絶対的な時間経過に対しては、アンチエイジングはそもそも不可能なのである。他方、老い(老化)という肉体(物質)の水準に対しては、アンチエイジングは、難しくはあってもある程度は可能である。生活習慣を整えることも、その一助になりうるだろうし、将来、遺伝子レベルの操作によって老い(老化)も遅らせることが可能になるかもしれない。このような抵抗(アンチエイジング)は、時間経過の水準に対しては無意味で不可能であるということが、時間経過の絶対性である。

また「老い」と「老け」も違う。「老い(老化)」が客観的な物質(脳を含む肉体)の水準で生じるのに対して、「老け」は見え(現象)の水準で生じる。先ほどの客観と主観(物と心)の区別とも対応関係がある。それゆえに、「老け」には主観性が入り込んでくる。

たとえば、「あの人、老けて見えるね」という発言の中には、二重に主観性が入り込んでいる。「老け」が「見え」「現れ」という主観的な水準で生じることに加えて、「年齢相応の見え方とそれから外れた見え方のあいだのズレ」をどう見積もるかについての、その発言者自身の(主観的な)ものの見方までが、さらに入り込んでいる。

物質的な水準にある「老い」とは違って、「老け」は主観性の水準に係ってくるからこそ、アンチエイジングという抵抗に余地が残されている。言い換えれば、「老い」の客観性に対しては諦めるしかなくとも、「老け」に対してならば、(化粧や整形などの技術を駆使して)見え方・現れ方を変えることによって抵抗できる。

「はじめに」の最後に、「そういう微妙な難しさはあるけれども、それでもなお、コロナ禍での61歳から63歳への二年の時間経過は、明らかに何かを奪い去ったし、大きく変えてしまった気がする」と書いた。この「奪い去り」や「変化」は、「老い」に関わることのつもりで書いていたが、実は「老い」とは関係がない(若さ・老いに関わりがない)とも言える。というのも、単に時間が経過するというだけの絶対的な水準は、老いや老けの水準とは無関係に、一番深い層で働いていて、何もかもを無差別に奪い去り、変化として残らないほどに大きく変えてしまうのだから。その奪い去られや大きな変化は、実は「老い」自体ではなく、絶対的な時間経過がもたらすものである。

こうして、老いについて基本文法は、老いが最深層(時間経過)と最も浅い層(老け)の中間で働くこと、絶対性への諦めと主観的なあがきの間を媒介する位置にあることを教えてくれる。

2.年齢と能力と成果

以前受けたインタビュー記事の中で、私は「年齢主義と能力主義は原理的に独立である」という話をしたことがある*。

(*)『月刊シルバー人材センター』編集室編『人生100年時代を楽しむ生き方』労務行政, 2021年、pp,28-35.

興味深いのは、この二つ(年齢主義と能力主義)の中に本当は「三つ」の水準が圧縮されていることである。どちらにも第三項が混在している。年齢主義の中には「年(歳)」だけでなく「功(年功序列)」が、能力主義の中には「能力」の潜在的な側面だけでなく「成果・業績」という顕在的な側面が、混じり込んでいる。

だから、年齢主義と能力主義という対立は、実は「年齢─能力(潜在)─成果(現れ)」という三つの水準のあいだの対立なのである。このように三つを取り出して第1節の話と並べて比較してみると、二種類の三区分がぴったり対応していることが分かる。

加齢 ─ 老い ─ 老け

年齢 ─ 能力 ─ 成果

加齢と年齢がどちらも、時間経過という同じ絶対的な水準にあることは分かりやすい。次に、加齢と老いは一般的には寄り添っているとしても、時間経過の絶対性としての加齢と、物質(身体)の水準にある老いとは、異なるものであることを第1節で確認した。年齢と能力もまた、一般的な繋がりはあるとしてもなお、異なる水準にある。この異なりを強調すると「年齢主義と能力主義は原理的に独立である」という私のインタビューでの発言に繋がる。

老いと能力はともに、中間の水準にある。能力(とくに潜在的な能力)は、老いと同様に、「身体という物質」の潜在的な可塑性に深く根ざしている。他方、老けや成果は、ともに顕在的な「見え」「現れ」の水準にある。老けが、見えの水準での客観的な老いの現れであったのと同様に、成果・業績もまた、潜在的な能力が顕在化して見えるようになったものであり、数値等として現れる。

老けも成果・業績も、「どのように見えるか」「どのように評価されるか」という他人の視線(の内面化)によって成立する。すなわち、間主観的(共同主観的)な水準にある。それは、老いや能力(潜在)という物質的な基盤に根ざす客観的な水準とは大いに異なっている。

真の「老い」よりも見かけ上の「老け」に眼が行きがちなアンチエイジングは、深い「能力」よりも表面化した「成果・業績」に血眼になる成果主義とよく似ている。どちらも、真の諦め(左端の水準)からはほど遠く、浅いあがき(右端の水準)に拘り続けて溺れてしまう。真の諦め(左端の水準)でもなく、浅いあがき(右端の水準)でもない中間で、上手く潜ったり泳いだりしていくことが、老いと潜在能力の領域(中間の水準)である。

老いと潜在能力が同じ中間の水準にあることは、とても重要である。「老いもまた潜在的な能力である」と言えることに、気づかせてくれるからである。老いは、加齢という時間の一方向性に引っ張られがちで、能力の一方的な低減・喪失として表象され易い。しかし、加齢と老い、年齢と能力とはあくまでも別の水準のことである。老いという潜在的な能力は、一方向性からはむしろ逸脱的であり、多重方向的である。というのも、老いに限らず、ある能力の低減・喪失がそのまま別の能力の増大・獲得であるという表裏一体性は、よくあることだからである。そもそも、能力の潜在性とは無尽多形的なものである。言語能力の獲得とイメージ能力の低減が一体化していたり、認知能力の低減が不安を感じないですむ能力の獲得であったりする。潜在的な能力は、獲得なのか喪失なのか定かではない仕方で、獲得でも喪失でもある仕方で、変容する。

このような潜在的な変容能力としての老いに対して、両端に位置づけられた時間と評価(=加齢・年齢と老け・成果)は、それぞれ違った仕方ではあるが「頑な」である。

加齢・年齢という時間推移が「頑な」であるのは、どうしようもない。絶対的に過ぎ行くのみであるから、どうしようもない。

他方、老けや成果・業績が「頑な」であるのは、絶対的にそうなのではなくて、その「頑な」さは、私たちの間主観的(共同主観的)な拘りに由来する。その拘りを手放す度合いに応じて、老けや成果・業績への拘り──アンチエイジングであったり成果主義であったり──は、手放すことができる。しかも、老いや能力という中間の変容には敏感でありつつ、かつ右端への拘りは手放すことができる。とにかく別の水準のことなのだから。

3.老いの文法から死の文法へ

死は、老いの延長線上に位置づけられることが多い。しかし、老いと死ではその文法はかなり異なっていると言わざるをえない。端的に言えば、「老いと死は連続しない」「死は老いの延長線上にはない」。

「老いの進行の先に死を意識する」と考える場合には、左端の水準に位置づけられた時間経過・時間推移が背後で働いている。その不可逆な進行において「老い」と「死」が直線的に接続される。この一直線の流れとして表象される時間は、たしかに時間の一面ではある。「水平的な連続する時間」である。老いの進行は、たしかにそのような時間を背景に持っていて、老いは時間をかけて進行する。

しかし、死はそのようには進行しない。むしろ死は、突然・ふと訪れて水平的な連続する時間を切断し、宙づりにする。死が不意に到来することにおいて働く時間は、水平的な連続する時間を断ち切る時間である。それは、流れの中に外から中断を持ち込む「垂直的な立ち止まる時間」と呼ぶことができる。こちらは、時間の別の一面である。

時間は〈水平的な連続する推移〉と〈垂直的な立ち止まる今〉という二側面によってできている*。「死」と特異的な「今」は、意外に思われるかもしれないが、かなり近しい。死も特異的な今も、水平的な連続する時間推移に乗せることが難しく、むしろ進行する推移を失効させて、棚上げ(エポケー)にしてしまう。両者とも「くさび」のように時間に食い込んで、推移を断ち切る。

(*)拙論「「私の死」と「時間の二原理」、日本時間学会『時間学研究』第3巻、2009年、pp.17-39,も参照。

さらに死をめぐる文法には、時間だけではなく人称(の区別)が重要項目として加わる。死をめぐる文法の内には、人称(一人称・二人称・三人称)の区別も含まれている。人称の違い(一人称の死・二人称の死・三人称の死)に応じて、死は異なる様相を呈する。私自身の死と、私に深く関わるあなたの死と、私の見ず知らずの他人の死では、同じ「死」といっても違った姿を見せる。人称の区別は、見かけ上、死を分かりやすくする装置である、と言うこともできる。

しかし、死をめぐる文法にもう一歩深く入り込むならば、むしろ人称は混乱・混線するだろう。たとえば、「死」という無を覗き込むと、二人称と三人称のあいだの区別は怪しくなるし、三人称も一人称化するし、一人称も三人称化する。さらに、死の「深層文法」においては、一人称はむしろ人称としては解けて消え去ってしまうだろう。

「離別と死別」というエピソードを通して、生きているが「会わない」ことと死んでしまって「会わない」ことの現実的な違いのなさについて、私は考察したことがある*。「会わない」という点での〈現実的な同じさ〉に焦点を合わせるならば、二人称の死と三人称の死の区別も緩んでいく。

(*)拙著『現実性の問題』(筑摩書房、2020年)の「はじめに」を参照。

深層文法へと潜っていくならば、人称の混乱・混線・消失のほうが、「死」に親しいものとなっていく。「死」にまつわる人称の問題のすべてをここで考察することはできないので、「一人称の死」をテーマにしたエピクロス説に焦点を絞ったうえで、もう少し考察を続けてみよう*。

(*)エピクロス『エピクロス―教説と手紙』(岩波文庫)、ルークレティウス『物の本質について』(岩波文庫)等を参照。

4.エピクロス説の存在論化(1)

古代ギリシアのエピクロスは、「死は私たちにとってなんでもない。私たちがいるときには死は存在しないし、死が存在するときには私たちはいないのだから」と考えたと言われている*。

エピクロスの考え方の一つの特徴は、他人の死ではなく自分の死が焦点になっている点である。一人称の死がエピクロス説の主題であることによって、人称という「死の文法」に関する問題に巻き込まれることになる。

また、択一的な二つの選択肢を用意して、どちらを選択しても同じ結論(死はなんでもない)に至るという論法を使っていて、これもエピクロス説の特徴である。つまり、排中律(AまたはAではないかのどちらかである/A ∨ ¬A)という論理が働いている。

排中律は切断的に働くことで、時間の問題とも深く繋がっている。AかAでないかでばっさり切ることは、時間の二つの側面のうち、流れを断ち切る「垂直的な立ち止まる時間」と繋がっている。エピクロス説では、その排中律的な構成を通じて、「垂直的な立ち止まる時間」が強く働くことになると考えることができる。

さらに、「自分の死は、生きていても死んでいても経験することができない(からなんでもない)」と考える点は、経験論的で認識論的な特徴である。「私の死」は、「死=無」という謎が先鋭化する局面であるけれども、無の問題を経験論や認識論の水準だけで考え尽くすことはできない。そもそも無という問題は、「存在と無」という対比があることからもわかるように、経験論・認識論を超えた存在論の水準の問題である。

(*)エピクロス説と共に、モンテーニュ『随想録』の次のような考え方を想起してみるのも面白い。「あなたは生の中にいる間は死の中にいる。なぜならば、あなたが生の中にいないときは、死はあなたを追い越しているのだから。」

以下では、このエピクロス説を変形して、存在論化したバージョンを提示してみよう。さらに、その変形エピクロス説の「中間」についても触れておきたい。

まず、エピクロス説に倣って、焦点を「私の死」(他人の死ではなく自分の死)に絞ろう。「私の死」は、「死=無」という謎が先鋭化する局面である。エピクロスの場合には、私の経験の内には「無い」のが死であり、主体の「無」が死である。「私の死」は、そのように「無」であるからこそ、「なんでもない」のである。

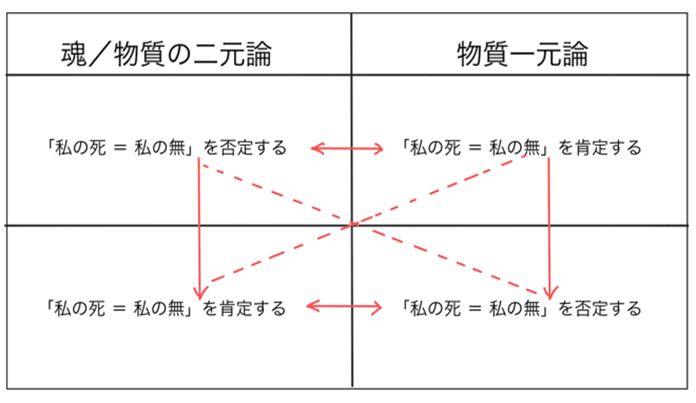

しかしここで、「私が死ぬ」ことは、ほんとうに「私が無になる」ことなのか?と問い直してみることができる。その問い直しは、エピクロス説の二択(生きている場合/死んでいる場合)とは異なる別の二択(=二つの哲学説)を考えることへと接続する。それは、「物質一元論」と「魂/物質の二元論」である*。

(*)「死=無」をめぐる「物質一元論」と「魂/物質の二元論」の対立は、エピクロス説の問題場面とはかなり違うことに注意しよう。エピクロス説は経験論的・認識論的なテーゼであったが、一元論と二元論の対立は、究極の存在領域の数(一か二か)を争っている存在論的な対立である。この違いが、存在論化への一歩である。

物質一元論は、究極の存在領域はただ一つしかなく、それは物質的な存在領域であると考える。その一元論に従えば、「私が死ぬ」とは「私の脳活動や身体活動が停止して無くなる」ことであり、「脳や身体という物質活動が無くなれば、自我(私)も残らない」と考える。それゆえ、物質一元論は「私の死=私の無」を肯定することができる。

それに対して、魂/物質の二元論のほうは、究極の存在領域は二つあって、物質的な領域もその一つではあるが、それとはまったく異なる非物質的な領域(たとえば「魂」や「ガイスト」等と呼べる領域)があると考える。その二元論に従えば、私の脳活動や身体活動が停止して無くなっても、「魂」の領域は存在論的に異なる領域であって、いっしょに無くなりはしないと考える。

「魂」は、墓場を飛び回るような精妙な物質ではない。むしろ、「私のこれ」「今のこのこれ」が魂に相当する。私や今を通して特異的に現れる〈これ〉というあり方は、物質的な領域には位置づけられない。そのような魂(〈これ〉性)を認めるならば、「私の死」とは、私の肉体の消滅にすぎないのであって、魂(〈これ〉性)自体は、その肉体と運命を共にする必要はない。それゆえ、二元論は「私の死=私の無」を否定することができる。物質的な領域内の身体としての私は死んでも、魂(〈これ〉性)は無にはならないと考えることによって。

5.エピクロス説の存在論化(2)

更に次の一歩を踏み出してみよう。「死=無」をめぐっての一元論と二元論の対立は、「一元論が無としての死を肯定し、二元論がそれを否定する」から、その逆の「一元論が無としての死を否定し、二元論がそれを肯定する」へと反転しうる。反転は、次のようにして起こる。

物質一元論においては、物質とは究極のただ一つの存在領域である。物質の形姿はいくらでも変化変容するが、その存在領域自体が無くなるということはありえない。たとえ局所的に「無くなった」かのように見えるとしても、それは物質的なものの在り方や布置が変わったことの効果にすぎない。この一元的な領域においては、真の意味での「無」など存在しない。そして、身体や脳もまた物質の活動なのだから、それらが活動を停止しても(死んでも)、それは物質的な模様(パターン)の変容が起こっただけのことであり、真の意味で「無」に帰してしまうわけではない。すなわち、私は死んでも、別の物質形態へと変化変容していくだけであって、完全な無になることはない(ありえない)。このような方向で考えるならば、物質一元論は、「私の死=私の無」を否定できる。私は「無」になるのではなく、別の物質形態へと変容するだけである。

魂/物質の二元論のほうの「反転」、すなわち「死=無」に対しての「否定から肯定へ」の反転は、次のようにして起こる。

二元論的な「魂(〈これ〉性)」は、脳や身体等の物質的な活動領域の内に位置づけることができない。物質領域にポジションを持たない「魂」とは、「私のこれ」や「今のこのこれ」における〈これ〉性のことである。「私」「これ(この)」「今」という言葉を使ってはいるが、それは空間内の一地点や時間内の一時点を指示するのではない。魂としての「〈これ〉性」は、時空内に位置づけを持つ脳や身体の活動とは存在の位相を異にしているからこそ、二元論は「二元(二つの究極の存在領域)」を必要とする。

魂は、時空内に存在しないのだから、脳や身体の死と共に「無くなる(変化する)」必要はそもそもない。しかし逆に、「在り続ける(持続する)」という時空内での連続的な在り方もまた、魂とは無関係である。時空領域内で「無くなる」こともなければ「在り続ける」こともないのが、魂(〈これ〉性)である。

魂のこの両否定的で限界的な在り方こそが、真の「無」に相応しいとも言える。真の「無」とは、在り続けるのでもなければ、無くなるのでもないという一層深まった「無」のことである。物質的な時空領域内部での見かけ上の「無(欠如)」とは違って、魂としての〈これ〉性は、そのような物質的な時空領域自体に対する完全なる「無」であることを、その本質としている。

「私のこれ」「今のこのこれ」の〈これ〉性は、〈垂直的な立ち止まる時間〉においてのみ、特異的に一瞬かいま見られるだけである。もう一つの時間的側面である〈水平的な連続する推移〉においては、〈これ〉性は、それぞれの時点へと均されて特異性を失うか、ベタな時間推移の中へと塗り潰されてしまうかになってしまう。このように時間の二側面から言っても、〈これ性〉はほぼ「無」に等しい。〈これ性〉という魂は、「死」の時間性(不意の断ち切り)における垂直の一瞬としてしか現れ得ない*。

(*)〈これ〉性は、物質的な存在領域(脳や身体の活動)とは因果関係等を持つことができない点でも、すなわち因果的にも「無」に等しい。

こうして魂/物質の二元論は、魂の死=無を否定する立場から、「死後」のみならず「生前」においてさえも、「(魂の)真なる無」というあり方を肯定する立場へと反転する。そのような「無」は、生と死の区別を超えた魂固有のあり方として肯定される。

6.変形エピクロス説の「中間」

更にもう一歩を踏み出してみよう。物質一元論と魂/物質の二元論の対立においては、「無」に対する肯定と否定は相互に反転しうることが分かった。このことから、何を読み取ることができるだろうか。一元論と二元論という両端は、対立しつつ(対立しているからこそ)実は「結託」している。その結託を通して、「無」は意味を変えながら、両者の間を巡るような関係になっている。また、そのことを通じて、一元論と二元論という両極端が、互いの中間において干渉し合うということにも繋がっている。

物質一元論は、私の生と死の違いを、物質の水準での布置やパターンの変容として捉えることができる。私の死は、物質的な変容であって「無」ではない。

それでもなお、「私が死ぬ」ことを「私が無になる」こととして捉えるための「中間」を、物質一元論は提供できる。そのためには、「私」と呼べるような安定的な布置・パターンを(いずれ崩れ去るパターンを)、物質領域の汎流動的な渦の中から切り出して、浮かび上がらせてやればよい。この一時的に安定した布置・パターンこそが、死んで無になる「私」──中間での淀み──である。

「私」と呼べる安定的な布置・パターンの内では、二元論的な「魂」が、世俗化された仕方で(ということは、純粋な「魂」ではなくなったうえで)注入されて、一定の役割を果たすだろう。二元論的な「魂」が、「私」という安定的な布置・パターンを切り出すための仮想の中心として一元論側に利用される、という言い方もできる。一元論と二元論の「中間」においては、物質と魂が入り混じるような仕方で擬似的な結託が生じる。

この同じ事態(結託)を、二元論側から見ればこうなる。純化された「魂」すなわち「私・今を通じた〈これ〉性」は、身体の生死の区別とは、ほんとうは無関係である。にもかかわらず、「魂」は物質領域へと転落して、「私・今を通じた〈これ〉性」は「時間推移の内に位置を持つ或る時点+物質領域の一部分」へと世俗化される。その世俗化した「肉を纏った魂」ならば、「私」という安定パターンを切り出すための仮想的なコアを提供できる。そのような仕方で、二元論は一元論と結託する。

純化された「魂」は、いっさいの内容を削ぎ落とされた「私・今を通じた〈これ〉性」であり、それだけが真に在るとも言えるが、それこそが真に無いとも言える。純粋な魂は、通常の存在論の「在る/無い」からは逸脱するからこそ、そのようにしか言い表すことができない。

他方、世俗化した「魂」のほうは、(脳や身体が)生きているときには(その仮想の中心として)在るけれども、死んだら無くなってしまうものだと了解することができる。こうして、一元論ともうまく結託することができる。

7.中間と両極

私たちが通常イメージしている「死=無」は、世俗的で混交的な「中間」に位置している。「私が死んで無になる」ことは、純粋な物質一元論でもなく、純化された魂と物質の二元論でもなく、両者が混交する「中間」で捉えられている。「死=無」を恐れたり、不安に思うことも、この混交から生じる効果であろう。

「中間」を「中間」としてそのように観念するならば、「私の死」もまた、他の諸事物の場合とそれほど変わらなくなる。すなわち、一時的に安定的な「模様(私)」に強く拘り執着することもできれば、消え去りゆく「模様(私)」として拘り少なく手放すこともできる。「中間」においては、執着するか手放すかは択一的な問題ではなくて、連続的な「程度問題」になる*。

(*)この「中間」は、「老いの文法」が働く中間領域でもあり、執着と手放しの程度問題は、中間領域においては共通である。

しかし、存在論化したエピクロス説ならば、その「中間」を排して、次のように述べるだろう。

私の死は存在論的になんでもない。物質一元論を採るならば、私の死は全汎的な物質の変容における局所的な模様の変化に過ぎず、そこには「無」などない。他方、魂/物質の二元論を採るならば、魂としての私は、「死=無」とは別の存在論的水準にあって、「無くなる」ことも「在り続ける」こともない。いずれにしても、私の死は存在論的になんでもない*。

(*)魂としての私は、死=無を超えて在り続けるのでもないし、死=無と共に無くなるのでもない。「超えて」も「共に」も「続ける」も「なる」も、魂(〈これ〉性)の特異性を消し去り、世俗化した別ものへと変えてしまう。

こうして、両極的な存在論のどちらの「私」においても、「死=無」は非在のままに留まっていて、問題化することがない。存在論化されたエピクロス説を採るならば、「死=無」は、肯定も否定もされず(あるいは肯定も否定も自在にできて)、非在のままに留まる*。

(*)「非在」は、「存在」「不在」のどちらでもなく、どちらにも先立ち、どちらからも後回しにされる。

他方、「中間」を「中間」として観念するならば、スケール(時間や安定性の尺度)の取り方に応じて、「死=無」は肯定と否定のあいだで揺動し続け、確固とした輪郭なしで淡く緩いままに留まる。

ということは、両極と中間の両方を合わせるならば、次のように言うことができる。

私の死は大した問題ではない。両極(二元論や一元論)を採るならば、私の死は非在であって、そもそも問題になることはない。両極ではなくて中間を採るならば、私の死は緩い程度問題であって、頑なに拘る必要はない。いずれにしても、私の死は大した問題ではない。

これもまた、変形エピクロス説(の高階化)と言えるのではないだろうか。こんどは、存在論化したエピクロス説とその中間という二択において、さらにエピクロス的な態度が向けられている。エピクロス的な態度とは、ノンシャランで無頓着な態度のことである。

【補遺:2022年6月5日】

自宅へ帰る途中の道で、二人の老婆がお喋りをしていた。「おとうさんは、コロナも地震も知らなくてよかったわね、と言ってあげた」という声が聞こえた。仏壇に向かっての話なのか、お墓参りでの話なのかは分からなかったが、通りすがりの私にも、言いたいことはすぐに伝わった。そのお婆さんの連れ合いは、あの大地震よりも前に亡くなっていて、当然この感染症の蔓延した世界も知らない。これらの大きな災厄など経験せずに済んだことは、善きことだったのだと話していたのである。

もちろん、とてもよく分かる話である。しかし、その「よく分かること」とは別のことを、私は通りすがる際にとっさに考えてしまって、歩きながら微笑んでしまった。

お婆さんの発話は、自分の長生き(正確にはこの時点で生きていること)を自ら言祝いでいるのだ。しかも、その〈よさ〉は、「災厄を経験しなくてよかった」とは次元の違う〈よさ〉であって、災厄であろうが僥倖であろうが、とにかく何であれ起こること(起こったこと)をより多く経験したことの〈よさ〉、多くを含み込んだ生自体の〈よさ〉なのである。「生き延び」の〈よさ〉とは、そのような多きこと自体の〈よさ〉である。お婆さんの発言は、「おとうさん、私はあなたの経験しなかった大変なことまでたくさん経験して、でもこうして生き延びているのよ。だからこういうことも言えるのよ」と自らの生を言祝いでいるように聞こえたのだ。

このような〈よさ〉のことが頭を過ったのは、前日に友人の哲学者・上野修さんが、拙稿「老いと死の哲学的考察」を読んで感想メールをくれて、そのメールの中で「存在論的 density 」という概念について語っていたからである。

年をとる(年月を経る)につれて、人間であれ事物であれ、「内的な差異」(古くなっていくと同時にどんどん新しかったことになる)が大きくなって、それだけ薄っぺらでなくなって、存在性の度合いのようなものが増大する。事物は古びれば古びるほど、何かが備わってきて、美的価値さえ帯びる(廃墟や骨董品)。この事象を、上野さんは「存在論的density」が増大するという概念で語った。

「存在論的density」の観点から言えば、出生は個体の存在論的densityがゼロに無限に接近する極限として、死はどんどん大きくなって無限大へと向かう極限として、極限値のように考えられる。しかも、老いと若さ(老いていく・若かったことになる)という中間は、欠如・喪失・無を介することなしに、リアルタイムの強度としてイメージすることができる。まるで拙論への「返歌」のように、上野さんはそのようなことを語った。

更なる私の「返歌」では、次のようなことを伝えた。拙稿の中では、特異的な「今」を「死」の時間性に近しいと述べているけれども、上野さんの「存在論的density」を参照して言うならば、より正確に次のように表現できる。「特異的な「今」は、出生という極限と死という極限が出会うところ(存在論的 densityがゼロかつ無限)に位置づけられるような特異な時間性である」と。

【入不二基義】(いりふじ・もとよし)

1958年11月11日生まれ。神奈川県立湘南高等学校卒。東京大学文学部哲学科卒。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得。山口大学助教授を経て、現在、青山学院大学教育人間科学部心理学科教授(専攻は哲学)。

Record: https://record.jp/irifuji

Wiki: http://seesaawiki.jp/w/irifuji/

Twitter: https://twitter.com/irifuji

YouTube: https://tinyurl.com/ya3czbdp