記事一覧

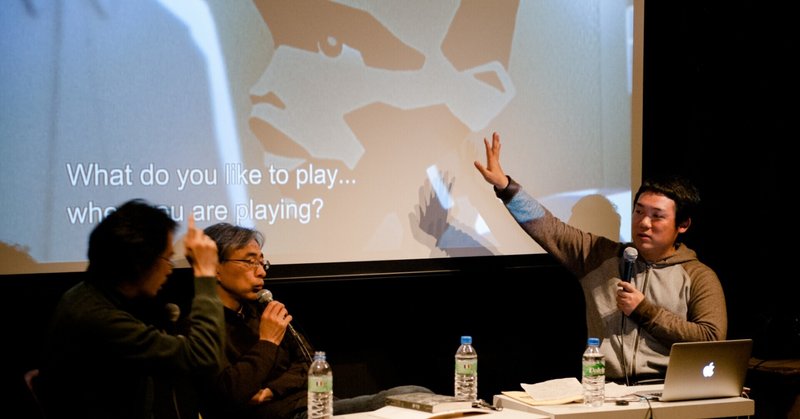

第10回(第三期二回)「映像アートと、アート系映画の違いって何?」2015年11月22日 登壇者:生西康典×金子遊×三輪健仁×七里圭

七里:長らくお待たせいたしました。毎度こんなにたくさん来ていただいてすごい緊張です。「映画以内、映画以後、映画辺境」を始めようと思います。この講座はすでに第三期に入っておりまして、今期はチラシに“映画辺境の旅”とかふざけて書きましたけど、映像を扱う表現が映画以外にも広がっていて、それと映画の変容とはどう関係してるのか、あるいは関係ないのか。映画とその周辺領域、っていうと映画が偉そうですけども、その関連を考えてみるっていう、第三期で一番やりたかったのが今日の回なんですよ。 金子

第9回(第三期初回)「静止したイメージは映画になるのか? あるいはクリス・マルケルはなぜ猫好きか?」2015年9月21日 登壇者:金子遊×三野新×七里圭

七里:えーと、長々とどうもありがとうございました。今観ていただいたもの(『ドキュメント 音から作る映画』)は、私がここ2年ほど続けている活動の記録をまとめたもので、夏前から三ヶ月くらいこれを編集してまして、実は出来立てほやほやで整音がまだできていなかったので、かなり聞きづらいところも、まあ、意図的な部分もあるんですけども。 で、ここから、連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」を始めます。今期、第三期は、映像表現が映画だけではなくなっていること、美術の分野でも映像作品があり

第8回(第二期五回)「のぞき穴を見ている人に聞こえるリアルな音って、何?」 〜リュミエールからエジソンへ揺れる映画史を再起動する〜 2015年2月13日 登壇者: 大谷能生×荻野洋一×七里圭

七里:よろしくお願いします。映画以内、映画以後、映画辺境第八回、今回は第2期の最終回ということになります。「リュミエールからエジソンへと揺れる映画史を再起動する」と、すごい副題を付けてしまいましたけれども、映画ってそもそもリュミエールから始まっただけじゃなかったんじゃないかと。エジソンの映画があったではないかと。いったん忘れられたのだけれども、最近の映画の現状を見ているとそれは多分レンタルビデオなどが隆盛になりビデオで映画を見るような習慣が、もちろんその前もテレビでの放映とか

第7回(第二期四回)「彼女の声が響くのは、そこに彼女がいるからとは限らない」〜デュラスはサウンドトラックと映像をどのように考えていたか?〜 2015年1月28日 登壇者:小沼純一×吉田広明×七里圭

七里:では、ぼちぼち始めたいと思います。この会を催させていただいております、七里と申します、今日はよろしくお願いいたします。これは「映画以内、映画以後、映画辺境」というタイトルで、二〇一四年のちょうど二月の二日が第一回だったと思います。なので、おかげさまで一年つづけてこられまして、年も明けてめでたいかと思いきや、世の中も私の身の周りもあまり明るい状況でもなく、今年はどうなるのかなと思っておりますが、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 この講座は、僕がこの十年ぐらいの間に

第6回(第二期三回)「現実はアニメーションであり、ヒトはアニメーションになりつつある?」 ~世界認識のモデルとなるアニメーション表現の今~ 2014年12月14日 登壇者:土居伸彰×吉田広明×七里圭

七里:今日は、霰とか雹が降ってたようですが、悪天候の中、どうもありがとうございます。すみませんなんか、どうも暗い気持ちで始めてしまっているのは、選挙が…(笑)第六回、今日はアニメーションの研究及びプログラマーと、ご紹介したら良いでしょうか。土居伸彰さんをお招きいたしました。 (拍手) 七里:で、映画批評の吉田さんです。 (拍手) 土居:僕が扱っているのは海外のアニメーションの短編や長編作品だったり、あまり日本では紹介されてないような作品が多いんですけど、その状況をパッと見渡し

第5回(第二期二回)「サイボーグになった私達の眼差しはイメージをどう捉えるか」 ~映画分析においてデジタル技術が持つ意味~ 2014年11月27日 登壇者:平倉圭、吉田広明、七里圭

七里:えーっと。始めようかなと思います。こちら平倉圭さんです。今日はですね、『サイボーグになった私達の眼差しはイメージをどう捉えるか 映画分析においてデジタル技術が持つ意味』というタイトルで参りたいと思います。というのは、この講座の第一期のなかで、今日も来ていただいている映画批評の吉田広明さんから表象体系、ちょっと難しい言い方ですけども、何かを使って何かを表すという、それは映画だけではないと思うんですが、そういう表現の機能が変容してきているのではないかっていう提議があり・・・

第4回(第二期初回)「映画は〈まがいもの〉である、ゆえに想像力を生むのだ/か?」 ~映画を思考することと作ることとのあいだで~ 2014年11月15日 登壇者:吉田広明、平倉圭、土居伸彰、七里圭

七里:あ、じゃあ、奥に。 吉田:今の作品を作った七里監督です。で、僕は、一期の一回目と二回目で加わらせて頂いている映画評論家の吉田と申します。第二期も、やらせていただくことになりました。一回目の講義では「表象体系が変わっているかもしれない」ことを僕の方で申し上げて、そこに七里さんが引っ掛かって、乗っかったというか、そこでもうがっつり表象系の方を今回二人呼んでしまいましてですね、そのため一回目で問題提起をした僕が引き続き出るというかたちになったわけですけども。まず僕の方からちょ