2019年ベストアルバム10選

2019年に好きだったアルバムを10枚、順不同で選びました。

このほか、Hayes Carll、J.S.Ondara、Jah Wobble、Julian Lage、Leyla McCalla、The Long Ryders、The Rembrandts、Jessica Pratt、Christian Scottなども愛聴。

・Joe Henry/The Gospel According To Water

「2018年ベストアルバム10選」のうち、ライ・クーダー「The Prodigal Son」に関する雑感として、「自分にとってライ・クーダーは、ザ・バンド、ビル・フリゼール、ジョー・ヘンリーらと同様にアメリカ音楽の豊潤さを指し示してくれる道標的なアーティスト」と書いた。

そんな、ジョー・ヘンリーだが、最初に聴いたアルバムは、2001年にリリースされた「Scar」。

ジョーとクレイグ・ストリートとの共同プロデュースによりレコーディングされた同アルバムは、ブルースをベースに、フォーク、カントリー、そしてジャズを大胆にクロスオーバーさせた曲がズラリと並び、とりわけ、オーネット・コールマンをフィーチャーした「Richard Pryor Addresses a Tearful Nation」に関しては、オーネット史上屈指のソロ、ジャンルを横断するスリルと歌心を聴くことができる名曲であり、自分にとっては音楽を鑑賞する上でのまさに道標的存在とまで言える決定的なものとなった。

以降もコンスタントにジョー名義のソロアルバムとプロデュース作品はリリースされており、可能な限りチェックするようにしてきたが、(程度の差こそあれ)どの作品もアメリカ音楽の伝統に最大限のリスペクトを払いながらも適度なコンテンポラリーさが漂う秀作揃いで、その信頼感は一度も揺らぐことはなかった。

そして、2018年の11月頃、体調不良につき入院した際、前立腺癌が見つかり、ステージ4の状態にあることが報じられ、病状が心配される中、2019年11月にリリースされたのが本アルバム「The Gospel According to Water」。

あにはからんや、病の兆候は全く感じらず、どの曲もこれまでと変わらない、いや、もしかしたらこれまで以上に力強いジョーのボーカルが聴ける上、そのソング・ライティング力に関しても何度目かのピークが来ているんじゃないかと思えるほどに味わい深いメロディが横溢している。

また、アコースティック・ギターの響きを活かしたシンプルなアレンジも本作には最適であるとともに、ここ何作かのアルバムに参加してきたジョーの息子であるリヴォンのサックスとクラリネットは(ヴァーチュオーゾというタイプではないかもしれないが)そのノスタルジックな音色が絶妙なアクセントとなっている。

なお、ジョーの病状について、治療の甲斐あってか、現在は寛解の状態にあるようで、いつか、ジョーのプロデュースによるリヴォンのソロ・アルバムも聴いてみたい、などという期待も膨らむ。

・Over The Rhine/Love & Revelation

オハイオ州出身、リンフォード・デットワイラーとカリン・バーグクィスト夫妻によるオーヴァー・ザ・ラインも2019年でデビュー30周年となり、すっかりベテランの域に達した。

自分が彼らの名前を知ったのは、ジョー・ヘンリーのプロデュースにより2011年にリリースされた「The Long Surrender」から。

フォーク、カントリー、ブルーグラスといったアメリカの伝統的な音楽をベースに、メランコリックなメロディと息の合ったコーラスを聴かせる音楽性は即気に入り、また、続いてリリースされた2枚組全19曲の大作「Meet Me at the Edge of the World」は、彼らのキャリア、ひいてはアメリカ音楽全体を俯瞰するかのような挑戦的な出来栄えで唸らされたものだった。

ジョーとのコラボはここまでで、以降リリースされた「Blood Oranges in the Snow」、そして本アルバムは、基本的にセルフ・プロデュースとなっているが、彼らの進化は留まることを知らず、常に最新作が最高傑作と断言できる仕上がりとなっている。

本アルバムについて、まず耳を引くのはやはりメロディの美しさ。どの曲も凛とした雰囲気漂う中にもどこか柔和さがあり、シンプルでありながら奥深さも併せ持つ、まさに珠玉という形容が相応しい。

彼らのインタビューによれば、アルバムタイトル「Love & Revelation(愛と啓示)」はジョーから届く手紙の結びに必ず記されている言葉であるとのこと。世に溢れる損失、痛み、悲しみに向き合うことがアルバムの大きなテーマとなっており、それらに対する祈りのような言葉として、レコーディングする過程で非常に重要なものとなっていったらしい。

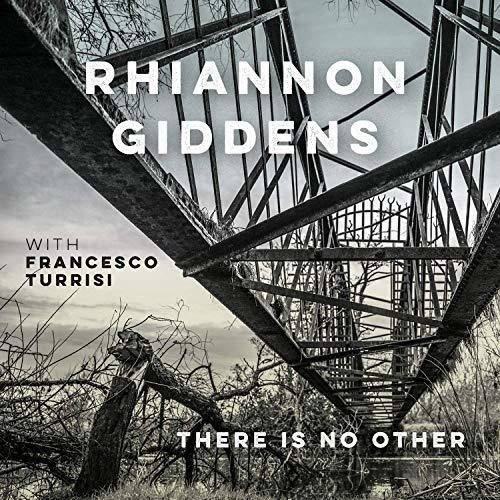

・Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi/There Is No Other

リアノン・ギデンズを中心とするアメリカーナ系バンド、キャロライナ・チョコレート・ドロップスが2010年にリリースした「Genuine Negro Jig」はジョー・ヘンリーによりプロデュースされたアルバムであったが、これは聴き逃していて、自分がリアノンを知ったのは2015年にT・ボーン・バーネットのプロデュースによりノンサッチからリリースされた「Tomorrow Is My Turn」から。また、同時期に視聴した、映画「インサイド・ルーウィン・デイヴィス」のコンセプトを元に開催された一夜限りのライブ・イベントを記録した「Another day,Another time」とも合わせて、その強烈なヴォーカリゼーションには感嘆させられたものだった。

そして、2017年にダーク・パウエルがプロデュースしてリリースされたアルバム「Freedom Highway」を挟み、再びジョーをプロデューサに迎え、イタリア出身のジャズ系マルチ奏者フランチェスコ・トゥリッシとの共作という形で、アイルランドはダブリンにて僅か5日間でレコーディングされたのが本アルバム。

勿論、リアノンのこれまでのアメリカーナ路線を踏襲している部分もあるが、やはりインストゥルメンタル・パートを支えるトゥリッシの資質が強く反映され、これまでのソロ・アルバムとはかなり異なった魅力を放っている。

アメリカーナのルーツとなるケルト・ミュージックを出発点に、南ヨーロッパを経て、アラブ、アフリカまでを視野に入れた音楽的巡礼といった多様な趣向が感じられると同時に、極めて限定的なコードの上で、リアノンのボーカルに、バンジョー、ヴァイオリン、リュート、ピアノなどの楽器がインタープレイ的に絡み、また、フレームドラム、タンバリンといった比較的簡素な打楽器がミニマルなビートを刻んでいくコンセプトは、端的に言えばモード・ジャズに近い印象。

アルバムに収録された全12曲中、4曲がオリジナルで残り8曲は主にトラッド・ミュージックのカバー。後者について、自分は全く知らない曲ばかりであったが、こんな曲よく知っているなということに加え、新たな解釈で曲の持つポテンシャルを引き出しつつ、全く別次元のものへと昇華する音楽的知識と技術力にも脱帽。

・Joan Shelley/Like The River Loves The Sea

リアノン・ギデンズが自らのルーツを探求・拡張する中でレコーディング場所をアイルランドに選んだのに対し、ジョアン・シェリーが選んだ場所は、アイスランドはレイキャビク。

ジョアンの活動拠点であるケンタッキー州ルイビルから遠く離れた場所でレコーディングを行うことについては、ジェフ・トゥイーディをプロデューサーに迎えた前作「Joan Shelley」をシカゴのスタジオThe Loftにて、様々な人たちと交流できたことが大きな刺激になったとのこと。

そのモチベーションを維持したまま、旅行に行ったアイスランドという土地に(本アルバムのコンセプトとなるジョアン流の環境問題に関する考え方とも合致してか)感銘を受け、ここ何作かで共同作業者的にアルバムに関わってきたジェームズ・エルキントンをプロデューサーとして迎え、地元ミュージシャンを中心にバッキングを任せたというのが本作の制作経緯のようだ。

アメリカ本国とは異なり、例えばバンジョーを入れようとしてもレイキャビクにはその楽器自体がないため、リゾネーター・ギターを代替えに見立てて弾く、という風に制約を様々な工夫で乗り越えることが結果的に良い方向へと導いてくれたようだ。

アルバム全体の雰囲気は、従前の作品にあった寂寥感はやや後退し、より柔和で開放的になった印象。メロディ・メイカーとしてのジョアンの才能はここにきて更に研ぎ澄まされ、伸びやかで透明感あるファルセット・ボイス、奥行きある音響デザインとの相性も素晴らしく、特に「Cycle」「High on the Mountain」といった曲は白眉。

なお、「Coming Down For You」「The Fading」では、盟友ボニー・プリンス・ビリーと息の合ったデュエットを聴かせてくれる。

・Wilco/Ode to Joy

ウィルコが1995年に「A.M. 」でデビューして以来、通算11枚目のスタジオ・アルバム。

一般的に彼らの代表作と言われる「Yankee Hotel Foxtrot」以降、様々な音楽的実験を繰り返し、いつの間にかレディオヘッド辺りと並ぶオルタナティブ・ロック界の重鎮的存在となってしまったが、未だに最愛聴盤が「Being There」である偏狭なファンにとっては、そのチャレンジ精神を称えながらも、特にここ10年内にリリースされたアルバムには、ちょっと複雑な思いを抱いていた、というのが正直なところ。

そういった中、溜飲下がるような思いをさせられたのが、2018年にジェフ・トゥイーディのソロ・アルバムとしてリリースされた「Warm」。

概ねレイドバックした雰囲気で演奏されるフォーク/カントリー調のシンプルな楽曲からは、余計なしがらみ抜きに単純に音楽を楽しんでいる姿が想起され、それ故にジェフのヴォーカルとソング・ライティングの魅力が際立つものとなり、これがウィルコの新作にフィードバックされれば、と思わずにはいられなかった。

果たして「歓喜の歌」と題され、リリースされた本アルバム、一聴デモテープのような余白が印象的なアンサンブルがなされていると思いきや、注意深く聞くと結構実験的なこともやっている。

特に耳に残るのがグレン・コッチェのドラム。シンバル類は抑え気味に、スネア、タム、バス(時にシェイカー)をルーズに叩くことで醸される独特なグルーブがアルバム全体の雰囲気を決定付けている。そして、アルバム中盤から後半にかけての「Everyone Hides」「Love Is Everywhere (Beware)」といった楽曲からは、シンプルなロックンロールの中でインプロヴァイザーとしてのネルス・クラインをどう活かすか、といったこれまで繰り返されてきた実験が一つの理想形に至ったようにも思われる。

聴くたびに発見がある、何度も聴きたくなる大好きな一作となった。

・Bill Frisell/HARMONY

冒頭に書いた自分にとっての道標的アーティストの一人であるビル・フリゼールの本アルバムも素晴らしかった。

ここ数年、比較的ポピュラーな楽曲のカバー集といったコンセプトを基にアルバム制作をする印象のあったフリゼールであるが、前作「Music IS」は久々のギターのみによるソロ・アルバムということもあってか、楽曲に関しても全てオリジナルによるものであった。

大衆性と芸術性を兼ね備える辺りもフリゼールの良さではあるが、どちらかに偏ることなくアルバム一枚バランスよく聴かせようとする意気込みもあってか、OkehからBlue Noteに移籍しての第一弾となる本アルバムは、これまでも何度かコラボしていたヴォーカリストのペトラ・ヘイデンを中心とし、チェロのハンク・ロバーツ、ベースほかのルーク・バーグマンと全てのインスト・パートが弦楽器によるもので、レコーディングされた14曲中、8曲がフリゼールのオリジナル、6曲が主にトラッドのカバー(ペトラの父チャーリー・ヘイデンが作曲し、ジェシー・ハリスが作詞した「There in a Dream」などもある)となっている。

アルバム・タイトルどおりに、ペトラのボーカルを中心に据え、ハーモニーを聴かせることに重きが置かれるコンセプトとなっており、ロバーツとバーグマンはコーラスも兼ねるという拘りようではあるが、やはり何といってもペトラとフリゼールの互いに寄り添い、高め合うようなインタープレイ的な関係こそが白眉。そのアンサンブルはあくまでシンプルにして深淵、フリゼール流アメリカーナ、サウンドスケープとしての豊さもここに極まった感もあり、膨大なディスコグラフィーの中でも代表作と呼べるアルバムに仕上がっていると思う。

・That Dog/Old LP

何の偶然か、かつてペトラ・ヘイデンが三つ子の姉妹のうちの一人であるレイチェル・ヘイデンと組んでいたThat Dogの22年振りのニュー・アルバム「Old LP」も先に書いた「HARMONY」と同日となる2019年10月4日にリリースされた。

レニー・ワロンカーの娘であるアンナ・ワロンカーとヘイデン姉妹を中心とし、1993年に4ADからデビュー・アルバムをリリースしたThat Dogは、所謂グランジ・ロックに位置付けられるバンドで、ラウドなギターと親しみやすいメロディとコーラスが特徴的であったことから、そこそこの人気はあったと認識しているが、自分としては特段思い入れがあるわけではなかった。

その後、3枚目のアルバムとなる「Retreat from the Sun」を1997年にリリースして以来、活動休止していたらしいが、ヘイデン姉妹の名前がアメリカ音楽好きに一躍知れ渡ったのが、ライ・クーダーのプロデュースにより2014年に(文字通り、ペトラ、ターニャ、レイチェルのヘイデン三姉妹による)The Haden Triplets名義でリリースされたセルフ・タイトル・アルバムからではないだろうか。

三姉妹が子供のころから親しんでいたフォーク、カントリーなどの曲を中心としたカバー集は、ライによる味わい深いプロダクションとともに、息の合ったハーモニーも絶品で、アメリカーナの名盤として今でも愛聴しているほど。

一方、That Dogの活動再開のアイデア自体は2011年頃から温めていたらしが、アルバム一枚分の楽曲を練り上げるにはそれなりの期間と経験を要し、中でも重要な出来事となったのが、三姉妹の父チャーリー・ヘイデンが2014年に亡くなったことであったらしい。果たして、生前の思い出と喪失感が込められたアルバム最後に収められたタイトル曲は、彼女たちにとって大きなチャレンジとなるオーケストラを取り入れ、また、レニー・ワロンカーとともにバーバンク・サウンドを支えたランディ・ニューマンにアレンジの協力を依頼をしたことも相まって、その仕上がりは実に見事なものとなった。

本アルバム収録曲は、基本的にラウドでポップなロックンロールにカテゴライズできるものが大半を占めるが、そのコーラスとメロディの瑞々しさ、アレンジの洗練具合からは、様々な音楽的経験が垣間見えるほどに感動的であり、2019年に最も意外性を感じさせられた一枚となった。

・Gaby Moreno & Van Dyke Parks/¡Spangled!

バーバンク・サウンドの大立者として忘れてはならないのがヴァン・ダイク・パークスであるが、齢76になってもまだまだクリエイティブであることをギャビー・モレノとの共作となる本アルバムで見せつけてくれた。

グアテマラ出身のギャビーとヴァン・ダイクとのコラボは2010年にデンマークで開催された音楽フェスにまで遡るらしいが、パン・アメリカ的な音楽志向持つ両者であれば、息もピッタリであろうし、北・中・南米のポピュラー・ミュージックのカバー、即ち、ロックンロール、マリアッチ、カリプソ、タンゴ、ボサ・ノヴァといった音楽的ジャンルを横断する本アルバムの冒頭を飾る曲が「Across the Borderline」であるというのも腑に落ちる。

1987年にリリースされたライ・クーダーの「Get Rhythm」にも収録されたこの名曲(本来はウィリー・ネルソンのために書かれたもの)のカバーには、ジャクソン・ブラウンがゲスト・ヴォーカルで参加するというサプライズもあるが、ヴァン・ダイクお得意のスタジオ・オーケストラによる幻想的なアレンジ、ライの流麗なスライド・ギター、そしてビブラートを効かせたギャビーのボーカル、何れも素晴らしく、2019年に聴いた様々な曲の中でも指折りの印象深さ。

なお、余談ではあるが、日本の海外ドラマ好きがなかなか観れないことでやきもきしているであろう「Parks and Recreation」のテーマ曲もギャビーによるものであり、2010年のエミー賞にもノミネートされている。

・Laura Jurd/Stepping Back, Jumping In

先に選んだ「¡Spangled!」以上に2019年中に最もヴァン・ダイクス・パークス的な立体的、幻想的、そして狂想曲的なアレンジとサウンド・スケープを感じさせられたのが本アルバムであったというのは自分でも意外であった。

ローラ・ジャードは、1990年イギリス生まれで、Dinosaurというバンドにも席を置き、トランペットを中心に様々な楽器を弾きこなす上、作曲、アレンジまで何でも手掛けるという、所謂天才肌のアーティスト。

自分が聴いたのは本アルバムが初めてであるが、遡って過去にリリースされた2枚のソロ・アルバムを聴いた限り、コンポーザーとしてもインプロヴァイザーとしても一流であることは間違いないが、その桁違いな才能が遺憾なく発揮されたのは、本作からと言ってよさそう。

まずは一曲目「Jumping In」から凄まじい。(収録曲全てに言えることではあるが)どこまでが予め作曲されたもので、どこまでがインプロヴィゼーションなのかがよく分からない。曲調は秒単位で変化し続け、静寂と狂騒、上昇と下降が予測不能なタイミングで展開しながらも曲の印象はあくまでポップ。バンジョーとフィドルを効果的に使ったアレンジからはアメリカーナ的スケールまで感じさせてくれるのだから恐れ入る。

ほか 「Companion Species」辺りでもその特異な才能は爆発している。あたかもホラー映画のサントラのようにサントゥールを響かせ、ミニマル・ミュージック的にビートを反復させたかと思えば、異様に親しみやすいリフで思わず踊り出したい気分にさせられたり、と良い意味で裏切られ続けるこの快感はちょっと他では味わえない。

ともかく本アルバムですらローラ・ジャードの底知れぬ才能の片鱗しか収められてないのではないかと思えるほどのポテンシャルも窺える、2019年最大の発見にして、早くも次の一手が気になってしょうがない最注目のアーティストとなってしまった。

・Anna Tivel/The Question

2019年の12月に入ってSpotifyにより提供されたサービスである「今年最もストリーミングしたアーティスト」に選ばれたのがこのアンナ・ティヴェルであり、「最もストリーミングした曲」が本アルバム収録の「Minneapolice」であった。

アンナ・ティヴェルはオレゴン州ポートランドを活動拠点とするシンガー・ソング・ライターで、これは4枚目となるアルバム。

前作「Small Believer」までは、基本的にフォーキーな楽曲の良さを活かすために必要最小限の音数が加えられるというプロダクションが取られていたが、そのソング・ライティング・センスがいよいよ他の追随を許さぬほどの高みに至った後の次のステージとなる本作では、やはり従前とは異なったアプローチが必要であると判断されたようで、プロデューサーには、こまでれ組んだことのなかったマルチ奏者のシェーン・レナードが指名されるとともに、スフィアン・スティーヴンスの「Carrie & Lowell」なども手掛けたブライアン・ジョセフがエンジニアを務めることとなった。

これが功を奏し、アンナのソング・ライティング力を最大限に活かすために用いられるストリングス、シンセのバランスも絶妙で、これまで以上に多様なアレンジが施されることでアルバムに起伏が生まれ、一度聴き始めるとつい最後まで聴きたくなる構成も見事だ。

とりわけ、先に書いた「Minneapolice」について、ワルツ風のリズム、ドラマティックな曲調にアンナの震えるようなボーカル、クラリネットとストリングスが印象深いアレンジは、どこまでも幻想的かつ何度聴いても感動的で、2019年に最も好きだった一曲を選ぶとしたら、やはりこれだなと思わざるを得ない。